Волосок бытия, или Жена целибата

26 сентября 2021 Ксения Волянская

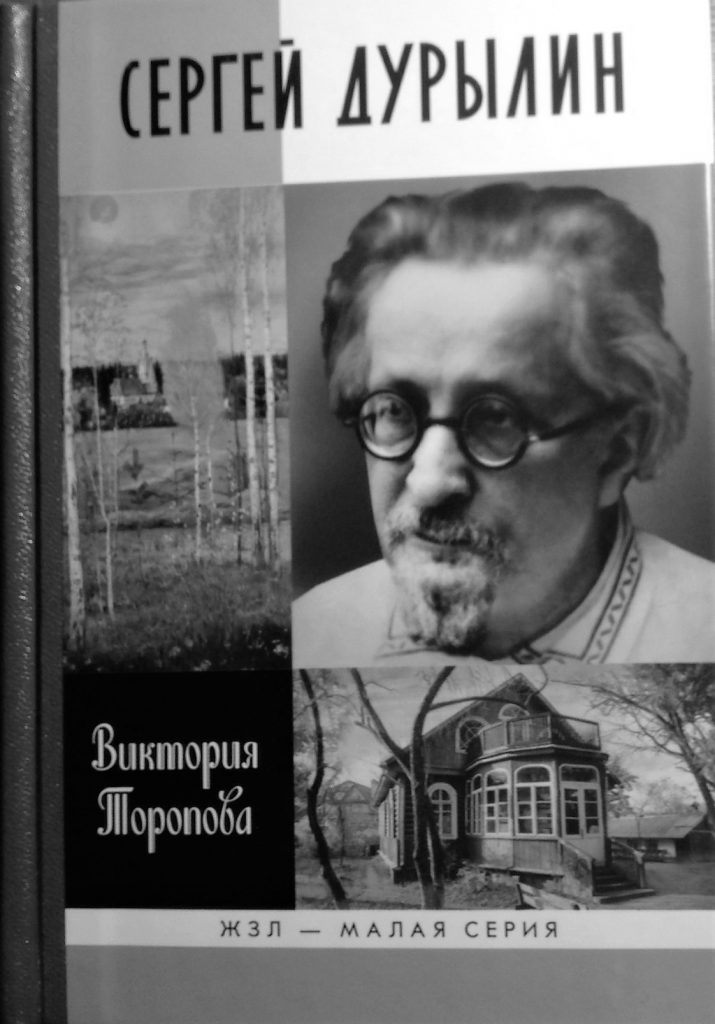

14/26 сентября 1886 года родился Сергей Николаевич Дурылин — знаковая фигура Серебряного века, русский педагог, богослов, литературовед, этнограф, религиозный писатель, поэт, священник, — человек чрезвычайно и разносторонне одаренный, творчество которого по-настоящему стало изучаться только в последние десятилетия. Множество литературоведческих, театроведческих работ, «антимемуары» «В своем углу», все, написанное Дурылиным начиная с 20-х годов и до его смерти в 1954 году (14 декабря), было создано во многом благодаря простой, крестьянского происхождения женщине — Ирине Комиссаровой. Она надолго стала его для него спутницей жизни — дочерью, матерью, другом, музой, женой.

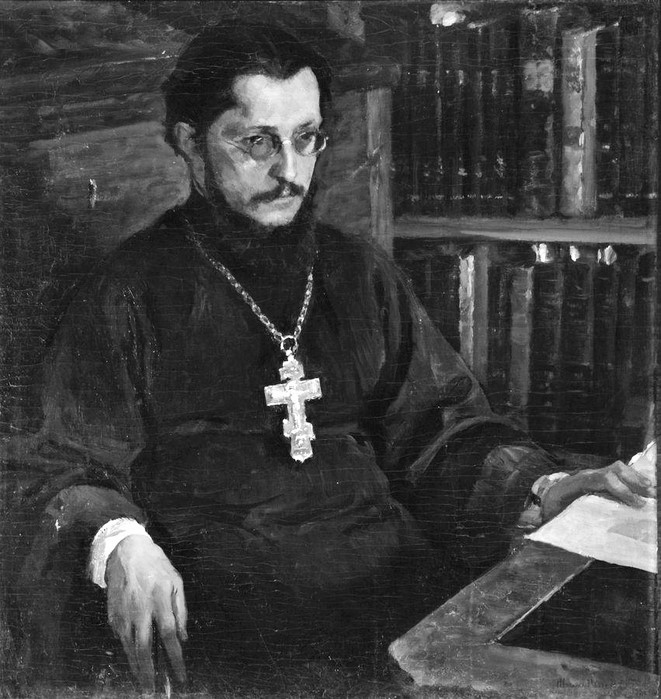

Снял ли сан священник Сергий Дурылин? С одной стороны, его хоронили как мирянина, с другой — есть воспоминания Екатерины Гениевой (филолог, директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы с 1993 по 2015 год, умерла в 2015 г.) о том, как девочкой она причащалась из его рук в его доме в Болшево. Есть его портрет в рясе, написанный Михаилом Нестеровым в 1926 году. В ходатайстве Красного Креста в ОГПУ 1927 года с просьбой о пересмотре его дела, Дурылин называется «бывшим священником, снявшим сан». Но никаких документов, подтверждающих отказ от сана, до сих пор не найдено.

Как сам Дурылин был человеком загадочным, так и семейная его жизнь осталась загадкой, которую прояснить до конца уже не удастся. Да и была ли она, семейная жизнь, в привычном нам понимании, или был «белый», «духовный», а на юридическом языке — фиктивный брак? Была ли Ирина женой Дурылина, духовной дочерью или тем и другим вместе? Была ли она тайной монахиней? Сплошные загадки.

Но обо всем по порядку.

***

Ирина Комиссарова родилась в деревне Сытино на Смоленщине. Отец работал в Москве в услужении у булочника, потом истопником в богатом доме. Глава семьи приезжал только летом на сенокос и жатву, а зимой жена навещала его в Москве. Такая вот была «идиллическая» семейная жизнь в деревне. Девочке было 8 лет, когда умерла ее мать. Трое осиротевших сестер остались на попечении бабушки. На зиму Ирина уезжала к отцу, была «девочкой на побегушках» в том же доме, где он служил.

После революции девушка работала в Москвотопе (Московский топливный комитет) и трудилась в сестричестве при храме святителя Николая на Маросейке. Сестры посещали больных, в основном тифозных, разносили продуктовые пайки — пшено, чечевицу, муку, картофель. В ту пору недолгого оживления приходской жизни православные имели возможность собираться в храме на беседы, и даже посещать лекции в Народной Духовной Академии, где наряду с профессорами закрытой МДА преподавал и Дурылин. Слушала эти лекции и Ирина, наверняка восхищаясь умом и образованностью о. Сергия.

Рукоположен он был в марте 1920-го епископом Феодором (Поздеевским) — в сан диакона, а через неделю — иерея с обетом безбрачия (целибат). Было ему тогда 33 года.

Когда от плохого и скудного питания, недосыпания у о. Сергия Дурылина начались обмороки, Ирина подкармливала его распаренной рожью, которую приносила с работы. Однажды пригласила его в зоопарк, на экскурсию, организованную Москвотопом для сотрудников. Странное предложение для целибатного священника от юной прихожанки, но, может, в то время все было как-то проще и такого пиетета, граничащего с идолопоклонством, перед духовенством не было? «Сергей Николаевич всю дорогу до зоопарка подшучивал надо мной и пугал встречей со зверями. Мне было и весело, и смущало меня, что скажут, когда увидят меня с Сергеем Николаевичем». А что могли сказать сослуживцы — наверно, подумали, что ухажер. После экскурсии Ирина пригласила Дурылина домой, на ужин. Разговор, который она воспроизводит в своих воспоминаниях, свидетельствует о том, что о. Сергий был пастырем очень трезвомыслящим.

«Сергей Николаевич спросил меня, что я читаю. „Священные книги. Вот они, а больше ничего”. — „Тебе не хочется читать другие книги?” — „Нет, да и к тому же у меня не хватает времени. Спать люблю, а день очень коротенький”. — „Сколько же ты спишь в день?” — „Часа четыре-пять, не больше”. — „Почему так мало?” — „Заданий много, говорят, все молитвы надо прочитывать, утренние и вечерние, а я их и так читаю через зерницу”. — „Как-как ты читаешь? Через зерницу?” — улыбка прошла по губам Сергея Николаевича при этом моем выражении. „Это значит не подряд, а спято-надесято”. Тут он не выдержал и так рассмеялся, что я пришла в недоумение. (…) Уходя, Сергей Николаевич мне строго приказал молитв много не читать, духовные книги читать вперемешку с другими. „Почитай Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя и других. Молитву одну-две и довольно”».

Вот так начинались их отношения. По воспоминаниям, написанным спустя годы, видно, как нравилось о. Сергию воспитывать юную малообразованную девушку, и как ей нравилось его по-матерински опекать, быть ему полезной. Понятно и то, что до этого сближения о. Сергий не был духовником Ирины -ведь он понятия не имел, что она читает и как молится.

Поделилась Ирина с о. Сергием тревогой о сестре-подростке, которая жила в деревне с бабушкой. По просьбе Дурылина Шуру взяли в семью его друзей — Нерсесовых, и она некоторое время воспитывалась наравне с их дочерями.

В 1921 году Дурылин был назначен настоятелем в Боголюбскую часовню у Варварских ворот Китайгородской стены. Но в «свои» дни он продолжал служить в церкви Святителя Николая в Клённиках. В июле 1922 года о. Сергия арестовали по делу об изъятии церковных ценностей. Сидел он во внутренней тюрьме ГПУ.

По ходатайству друзей через месяц Дурылина перевели во Владимирскую тюрьму, где условия содержания были в те годы легче, и где ему довелось сидеть в одной камере с епископом Афанасием (Сахаровым).

СО ГПУ приговорил Дурылина к высылке в Туркестанский край на два года с обязательной регистрацией в Облотделе ГПУ, как «элемент политически, безусловно, вредный для Советской власти».

Сразу после ареста родные, друзья, знакомые, духовные дети начали хлопотать о смягчении его участи и об освобождении. Среди ходатаев был даже Луначарский.

По решению Комиссии НКВД по административным высылкам, куда в конце попало «дело» Дурылина, он был сослан в административном порядке на два года в Челябинскую область под гласный надзор ГПУ с разрешением отправиться «за свой счёт».

Из Владимирской тюрьмы Дурылин написал Ирине примечательное письмо:

«Дорогое о Господе возлюбленное чадо мое духовное Ирина! Если придется мне ехать в дальний край, то одного человека я хочу видеть около себя и одного зову с собою — ТЕБЯ. (…) Я чувствую тебя родною себе, близкою, дорогою. (…) Никому я не дам встать на твое место около меня. Оно твое и только твое».

Ирине в то время всего 24 года, юная неискушенная девушка. Можно представить себе, какой это бальзам на сердце одинокой девице — одаренный, умнейший мужчина, священник, выделяет тебя среди всех, зовет с собой, нуждается в тебе. Но зовет не в отпуск на теплое море, а в ссылку на Урал, фактически предлагает стать декабристкой, бросить работу, свой угол и ехать в неизвестность. Сама Ирина рассказывала, что ехать в ссылку с Дурылиным — это было благословение о. Алексия Мечева, дескать, здоровье у него слабое, а он нужен людям — пропадет без помощи.

Опять загадки: что было первично, а что вторично — письмо Дурылина с обращением к Ирине следовать за ним (и судя по тону, Сергей Николаевич не сомневался, что поедет) или благословение о. Алексия Мечева? Что за странное благословение девушке ехать с молодым еще, хоть и болезненным мужчиной в ссылку? Зачем этот соблазн совместного проживания и постоянного общения целибатному священнику, не лучше ли смерть в ссылке, чем возможное падение? Да, некоторые монашествующие действительно уезжали в места ссылок с «келейницами» — чаще всего монахинями, бравшими на себя труд по обеспечению бытовой стороны жизни, но одно дело — монахиня средних лет, имеющая опыт духовной жизни, и другое — молодая девушка, да еще явно неровно дышащая к духовному отцу.

Единственное, что может быть оправданием такого благословения — о. Алексий видел, что Дурылин поторопился стать священником, что эта ноша не для него, видел, что эти двое тянутся друг к другу, и этим благословением снял с них обоих чувство вины и греха за «отступление» и «падение».

В страшные и тяжелые времена любовь и чувство родства — драгоценность, которую нужно беречь, а не разрушать и осуждать, так пусть будут вместе. Звучит не православно, да, но без этого допущения призыв Сергея Николаевича разделить с ним тяготы ссылки и благословение о. Алексия выглядят жестоким эгоизмом с одной стороны, и явным злоупотреблением духовнической властью — с другой.

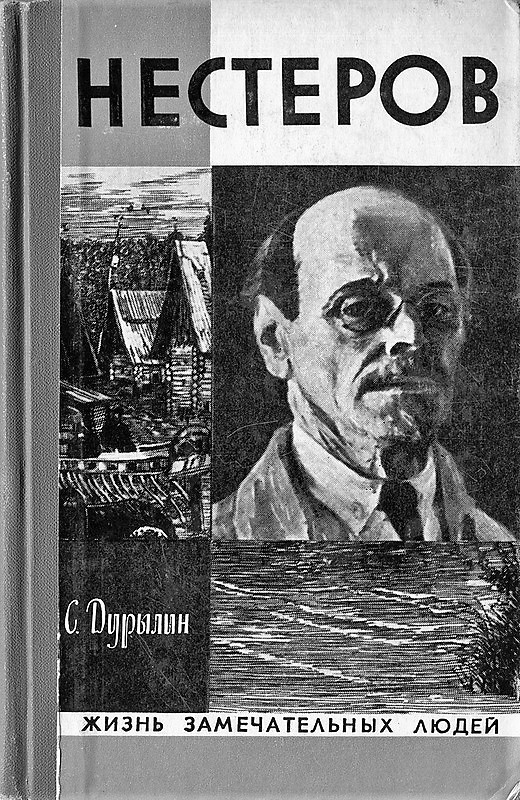

Благодаря рекомендательному письму Луначарского, Дурылин устроился работать в музей, Ирина занималась обустройством быта, ведением хозяйства. Она взяла на себя все бытовые проблемы, а Дурылин много писал — работал над книгами о Нестерове, Лескове, Врубеле, начал писать «антимемуары» «В своем углу». Не прошло двух лет, как благодаря ходатайствам друзей ссылка была отменена, можно было вернуться в Москву. Отец Сергий больше не служил в храмах, есть сведения о том, что служил на квартирах у друзей.

Ирине после уральской ссылки пришлось лечиться от начавшего развиваться туберкулеза. Наблюдалась она у доктора Никитина (будущего епископа Можайского Стефана), летом поправляла здоровье в деревне, Дурылин в это время был в Коктебеле. Они переписывались, Сергей Николаевич уговаривал Ирину подыскать в Москве работу полегче.

Ирине после уральской ссылки пришлось лечиться от начавшего развиваться туберкулеза. Наблюдалась она у доктора Никитина (будущего епископа Можайского Стефана), летом поправляла здоровье в деревне, Дурылин в это время был в Коктебеле. Они переписывались, Сергей Николаевич уговаривал Ирину подыскать в Москве работу полегче.

«Вся ночь без сна. „Навалится — и давит, давит”. Нет покою. Покой зависит от одного человека. Как странно: человек — условие жизни, самого существования другого человека. Не воздухом одним — можно дышать человеком, и когда для легких не хватает этого человека — дыхание замирает, — „и было бы слаще не дышать!”» («В своем углу»)

В июне 1927 года его снова арестовали. В Бутырках он пишет стихи — такие не духовным дочерям пишут, а любимым женщинам. Там есть строки: «Сентябрь мой золотой! Ты золотом зари, ты песенкой дождя ей тихо повтори, что я люблю ее, навек, навек люблю, мою весеннюю и вечную зарю!»

В ссылку в Томск с Дурылиным снова поехала Ирина. Первые три месяца жили в грязной, сырой, холодной комнате с пьяницами-соседями. Сергей Николаевич все время болел: ангины, сердечные приступы, да еще стал глохнуть на одно ухо. Места было мало, Ирина спала на столе. Ухаживала за Дурылиным, доставала продукты, писчую бумагу, сама шила одежду, пряла шерсть для носков и варежек.

Давний друг Сергея Николаевича Елена Васильевна Гениева, получив письмо от Ирины, писала ему: «Иринино письмо замечательно (она и письма его друзьям успевала писать! — прим. К.В.): умно, интересно, живо и глубоко трогательно, и все „о нем“. Хорошо, что „он“ имеет, чем ответить на такую любовь».

На работу нигде не брали. Чтобы хоть немного заработать, Сергей Николаевич писал статьи в сибирские журналы. Выручали друзья, подбрасывали денег — все понемногу. Потом директор музея Л. Толстого заказал воспоминания о нем к столетнему юбилею, на гонорар купили два тулупа «имени Толстого» и валенки, чтобы в морозы можно было выходить из дому.

В своих воспоминаниях Ирина Алексеевна рассказывала трогательные эпизоды: «Бывало, сунешь ногу в валенок, а там что-то лежит, вынимаешь бумагу, а там то халва или еще что-нибудь, с надписями и стихами веселыми». Писал Сергей Николаевич Ирине смешные стихи от имени кошки Мурки или деда Мороза, иллюстрируя рисунками. Вечерами, пока Ирина пряла, шила или вязала, читал ей русскую классику, в письмах рассказывал Гениевой, что Ирина влюбилась в Кутузова и ненавидит Элен.

«38, 6. Я лежу в постели. Горчичники странствуют по мне то у правой лопатки, то у начала правой ноги. Я принял аспирин. Ирина ждет, когда я вспотею. Она ждет, не ложась спать, час, другой, третий. Я вспотел. Переменили рубашку. Потом я заснул. Ночью проснулся в 5 ч. Опять горчичники: на грудь. И опять термометр: 37,5. Горчичник снят. Мне легче. И я вижу: она берет этот горчичник с меня и ставит себе.

— Зачем ты?

— Да у меня бок болит.

— Что же ты вчера не сказала?

— А ты плохо себя чувствовал.

Это значит: „Теперь тебе лучше — теперь могу и я болеть и лечиться…”» («В своем углу», Томская ссылка, 1929 год)

Сибирская ссылка продлилась 3 года. Потом, опять же, благодаря хлопотам доброжелателей, удалось заменить ссылку на «минус шесть» — то есть живи где хочешь, кроме шести крупных городов и приграничных территорий.

Дурылин выбрал Киржач, поближе к Москве, куда и перебрались, опять вдвоем, осенью 1930 года. Здесь Дурылин написал для «Литературного наследства» работу «Русские писатели у Гете в Веймаре».

Ирина, помимо забот по хозяйству, выполняет функции секретаря — ездит по московским издательствам, возит из столицы нужные Дурылину книги. Вскоре было разрешено вернуться в Москву. Перед этим Сергей Николаевич и Ирина оформили брак в ЗАГСе. Биограф объясняет: «Так проще было иметь дело с властями и окружающими».

Спустя много лет понять чужие мотивы — трудное занятие, да и неблагодарное. Скажут: «надо рассуждать духовно» или «вам не понять». На понимание не претендую, но могу предположить: «духовные люди — особые люди, их сервируют в отдельной посуде» (Б.Г.), они во все времена такие, склонны судить да рядить, обсуждать и осуждать, а знакомых в православной среде было много. И если отношения между священником-целибатом, пусть и не служащим, и бывшей сестрой общины были отношениями двух любящих людей во всей их полноте, то защититься от пересудов можно было только одним способом — зарегистрировать брак.

А для особо духовных годилась версия — духовное чадо ухаживает за батюшкой и для облегчения задачи нужен штамп. Это не лукавство, не ложь — это самозащита и нежелание никого пускать в свою личную жизнь. Не будем делать выводов о степени физической близости этой пары, не наше это дело, но очевидно, что это были отношения не духовника и чада, это была вполне земная любовь, привязанность и дружба, пронесенная сквозь годы испытаний.

В Москве не удалось получить никакого жилья, а жить в маленькой комнате Ирининых родственников впятером на 18 кв. м оказалось невыносимо. Вместо жилья в Москве удалось «выбить» участок под дачу в Болшево. А гонорар от инсценировки «Анны Карениной» помог в течение нескольких месяцев построить уютный дом. И, конечно, всеми делами по возведению дома занималась опять же Ирина Алексеевна. С материалами тогда были проблемы. Окна и двери попали к Дурылиным из Страстного монастыря, здания которого тогда разрушали — Ирина просто выкупила их у рабочих.

Осенью 1936 г. дом в Болшево был открыт для гостей. Кто тут только не бывал — Михаил Нестеров и Роберт Фальк, Павел Корин и Сергей Рихтер, Надежда Обухова и Василий Качалов… Ирина увлеченно вила гнездо, оборудовала Сергею Николаевичу кабинет, занималась садом. По хозяйству ей помогала монахиня Феофания (тайная, понятное дело, все звали ее Елена Григорьевна). Иконы в доме были задернуты занавесками, за занавеской хранился, по свидетельству биографа Дурылиных Виктории Тороповой, и антиминс в кабинете Сергея Николаевича.

Распорядок дня в доме Виктория Торопова описывает так: «Спала Ирина Алексеевна 4–5 часов. Вставали на рассвете, пили чай. Пока Сергей Николаевич работал, Ирина Алексеевна занималась огородом, садом. Потом готовила завтрак и уезжала в Москву — то отвезти в редакцию готовый материал, то получить гонорар, то передать письма. Она присутствовала на всех выступлениях Сергея Николаевича, ходила с ним на спектакли и концерты, сопровождала в Ленинград, Киев, Ярославль и другие города, куда он выезжал с лекциями или для сбора материала. Иногда Сергей Николаевич веселил ее (чувство юмора не изменяло ему даже в самые тяжелые моменты жизни). Ирина Алексеевна рассказывала: „Однажды перед лекцией он говорит: „Хочешь, я во время лекции скажу — бе-бе, черный баран?“ (…) И действительно в какой-то момент слышу: „Бе-бе черный баран“. И так озорно глянул на меня. Но в зале никто ничего не заметил — или решили, что им показалось“».

Когда Сергей Николаевич болел, Ирине Алексеевне приходилось и печатать под его диктовку, дел было так много, что приходило в голову найти молодую помощницу, но Дурылин был против и ничьей помощи, кроме ее, не хотел. В 1942 году приняли к себе родных Ирины, у которых немцы сожгли дом — одну из сестер (вторая давно жила в Москве и часто с мужем и детьми приезжала в Болшево) и старого отца.

У Ирины было два комплекта одежды — для дома и для поездок в город. Она вспоминала, что в самом начале их знакомства был у них такой разговор с Сергеем Николаевичем: «„Хочешь ли ты быть богатой?“ — „Нет, вон висит на колышке одно платьице, другое на мне — и довольно“. — „Почему?“ — „Богатство не дает свободы, вещи связывают человека, приковывают к месту, а я больше люблю свободу”. — „Зачем тебе свобода?” — „Чтобы всегда быть там, где я нужна, помогать другим, кому трудно живется”. — „И давно так стала думать?” — „Всегда так думала”. Он благодарно сжал ее руку: „Я так же думаю с детства”».

«По одежде и прическе, — пишет Торопова, — ее можно было принять за деревенскую. Однако комплексом неполноценности она абсолютно не страдала: просто и естественно чувствовала себя среди художников, литераторов, актеров, музыкантов, окружавших Сергея Николаевича».

Из книги Сергея Дурылина «В своем углу», запись 1941 года:

Из книги Сергея Дурылина «В своем углу», запись 1941 года:

«Ее нет: 8 ч. вечера. Октябрь 28-го. Болшево. Сильная пальба. А я томлюсь душою (…) 9 часов вечера. Она приехала. Вернее, пришла: от Мытищ шла пешком. 29 октября 1941 года. Ариша выехала вчера в Москву в 11 ч. 15 мин. Долго ждала поезда. В 12 началась ужасная пальба зениток. (…) Дважды объявлялась тревога. В Москве прямо с поезда загнали в метро. Дальше пешком ходила по делам. Под бомбами. Пешком, пешком. Видела разрушенный Большой театр. Трупы на Неглинной, трупы на Тверской. Ирина с Шурой, прождав 40 минут на вокзале, сели в первый попавшийся поезд и доехали до Мытищ. От Мытищ пешком в Болшево (6,5 км — прим. К.В.); дважды попадали под зенитный обстрел. (…) Пришли в Болшево под гром зениток. И тишина в душе ее, и ласка ко всем — и забота обо всех: накормила кошек, накормила людей, успокоила меня: этому всему и всей ее жизни, теперь уже ясно, есть только одно имя: героизм, любовь, не знающая страха и крепкая, как смерть. Нет, крепче смерти».

А вот еще отрывки из книги «В своем углу», книги-дневника, которую Сергей Николаевич писал много лет.

«Ниточка, которая привязывает еще меня к жизни, есть человек. Всего один человек. Вся огромность сущего и бывающего не могла бы удержать меня, чтобы быть, а вот слабые руки человеческие — но милые руки, — удерживают и, значит, для моего бытия — они сильней и могущественней неба, земли и моря, а мое бытие — и есть все бытие для меня. Волосок бытия. У каждого он есть. Я живу на волоске бытия — и это ты, милый мой друг, ты со слабыми и усталыми руками твоими, с измученными работою ногами, с великим твоим и бессонным сердцем».

«Прижаться друг к другу, закрыть глаза, сжать руку рукой, и ждать: когда нельзя будет раскрыть глаз, а руки — отнять, — вот лучшее, что можно сделать на земле… если… если есть к кому прижаться. (Думал о том, что я счастлив: есть это „есть“)».

«Боль не нужно лечить. Ее нужно скрывать. Выть не нужно, а нужно учиться стискивать зубы. Главное, чтобы было тише. И еще ничего не нужно бередить старого. А уж если очень больно, то не лечить: — ничего не вылечишь! лекарств нет! — а найти, кто бы пожалел, какое слово: пожалел! Уткнуть голову в колени, и тереться щекой, и плакать, и чувствовать, как руки перебирают твои волосы. А если этого нельзя и не найдешь покоя, тогда умереть».

«Милый мой цветочек… Полевой? Лесной? Нет, еще милее: городской, не погнушавшийся щели меж камнями, тонкой, маленькой щели, чтобы из пыли и сора высунуть свой зеленый стебелек, и расцвести, и обрадовать, — и заменить собою и поля, и лес, и „дыханье тысячи растений”…»

Сергей Николаевич умер 14 декабря 1954 года. Хоронили его как мирянина. В письме Бориса Пастернака в ответ на просьбу Ирины Алексеевны написать воспоминания о Дурылине есть такие строки: «Это нескромно и очень далекие догадки. Но мне кажется, что в жизни Сергея Николаевича, истонченной и одухотворенной до хрупкости, Вы были добрым гением, веянием и дуновением радости и здоровья».

После смерти Дурылина Ирина Алексеевна сделала все для увековечивания его памяти, собрала воспоминания о нем, добилась открытия в Болшеве библиотеки, носящей его имя, издания его книг, публикации статей.

В дурылинском доме по-прежнему бывало много гостей. Виктория Торопова, автор жизнеописания Сергея Дурылина, в своей статье памяти Ирины Алексеевны, пишет, что темы религии и Церкви были под запретом, а религиозные книги Дурылина не упоминались. Нестеровский портрет, где Сергей Николаевич в рясе, хранился в холщовом чехле за диваном в его кабинете и показывали его только знакомым людям, в 1968 г. он был передан в Троице-Сергиеву Лавру.

Виктория Торопова рассказывает, что болшевский дом становился приютом для многих людей: кто-то приезжал на лето поправить здоровье, кто-то привозил пожить старых родителей. Умерла Ирина Алексеевна в Болшево, 30 ноября 1976 года, похоронена на Даниловском кладбище рядом со своим спутником жизни. Дом-музей в болшевском доме родился благодаря трудам ее младшей сестры Шуры в 1993 году.

«Жить — это быть с тобою. Все остальное может быть, а может и не быть, — не от этого зависит жизнь, желание жить определяется, больше, чем когда-либо, тобою, жизнью с тобою, общением, единодыханием с тобою.

И писать об этом трудно, почти невозможно. Ты это знаешь, а другим до этого дела нет. Вот уже поистине:

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Был тогда такой же серенький денек, как сегодня… (…) Я вышел и встретил тебя… И вот с этой встречи началась новая жизнь, — и вот уже четверть века эта жизнь вся обласкана, озабочена, отеплена, выношена, выстрадана, выпасена тобою, — одною тобою. Ты и есть название и смысл этой жизни» («В своем углу», 1952 год).

Разве можно сомневаться в том, что они вместе?..

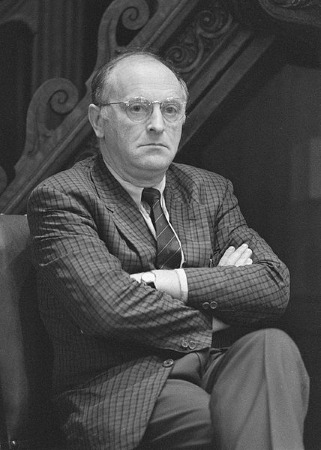

Иллюстрация: Ирина Комиссарова и Сергей Дурылин, Томск, 1929 г.

Читайте также:

- Труженик ревностный и неудачник

- «Выходом из монашества и вступлением в брак снял монополию спасения у монашества»

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)