«0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил»: Лев Толстой как проповедник целомудрия

20 сентября 2020 Анри Труайя

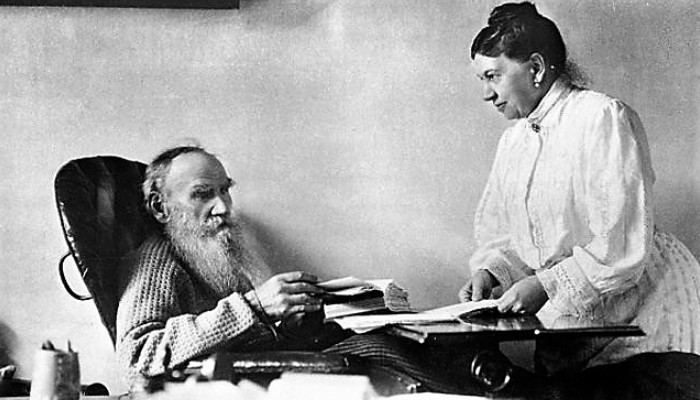

Из книги Анри Труайя (Льва Тарасова, 1911-2007) «Толстой» (романизированная биография).

Третьего июля 1887 года дети организовали маленький концерт, в котором принял участие и студент Московской консерватории Ляссота, дававший в то время уроки сыну Толстого — Льву. Вдвоем с Сергеем они исполнили «Крейцерову сонату» Бетховена. Толстой слушал со слезами на глазах, в какой-то момент не в силах был справиться с волнением, встал, подошел к окну и с трудом подавил рыдание. Этим его состоянием в тот же вечер воспользовалась жена — записала позже в дневнике, что под воздействием музыки он вновь стал прежним любящим и нежным Левочкой.

Через несколько недель Софья Андреевна обнаружила, что вновь беременна. Двадцать третьего сентября был день их серебряной свадьбы: Софья Андреевна краснела, когда муж целовал ее в щеку, и не знала, как сказать ему о беременности. Лев Николаевич, думая об их долгой совместной жизни, отметил лаконично в записной книжке, что могло бы быть лучше.

Этим летом в Ясную был приглашен Репин, он выполнил два портрета хозяина и сделал множество набросков. Приехала и Александрин Толстая, которая изо всех сил старалась не противоречить Левочке в его убеждениях. Но, несмотря на густо населенный дом, заботу о крестьянах-погорельцах, Толстой работал одновременно над несколькими важными произведениями. Работа не прекратилась и когда он вернулся вместе со всей семьей в Москву двадцать шестого октября. Продолжал «О жизни и смерти» и раздумывал над романом, в котором основательно и окончательно высказался бы по поводу сладострастия. Но не станут ли ученики упрекать его в том, что он проклинает плоть, когда у него самого жена беременна? Чтобы предупредить возможные нападки, решает напомнить им, что для брака дозволено и даже желательно продолжение рода.

«Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство Небесное, что то, что скрыто от мудрых, открыто им, — пишет он Черткову двадцатого марта 1888 года. — Мы и сами это знаем: не было бы детей — не рождались бы вновь дети, не было бы и надежды на царствие Божие на земле. Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься, а вот с каждым новым поколением в каждой семье новые, невинные, чистые души, которые могут остаться такими. Мутна и грязна река, да ключей много чистых вливаются в нее, и есть надежда, что вода очистится».

Через одиннадцать дней, тридцать первого марта, после двух часов страшных мучений Соня произвела на свет их тринадцатого ребенка, которого назвали Ваней. Когда шестидесятилетний отец взял его на руки и прижал к своей седой бороде, Соня не могла сдержать слез, писала сестре, что с Левочкой произошло чудо — он очень рад, что появился мальчик, и заботится о нем.

Тем не менее через две недели после рождения сына счастливый отец решает, что ему пора размять ноги, и уходит с котомкой за спиной в Ясную с сыном художника Ге. Расстояние в сто девяносто шесть верст путники прошли за пять дней. Когда наконец добрались, Толстой чувствовал себя в душе двадцатилетним. Жена писала ему, что Ванечка очень худенький, плохо растет и что это мучает ее. Лев Николаевич отвечал ей с потрясающей уверенностью:

«Не скучай ты, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребеночка, даст ему и пищу… Мне так хорошо, легко и просто и любовно с тобой, так и тебе, надеюсь…»

Приехав в Москву, Толстой снова услышал «Крейцерову сонату» — Ляссота и Сергей играли ее для пришедших в гости друзей семьи. Среди приглашенных были Репин и актер Андреев-Бурлак. Вновь взволнованный услышанным, Лев Николаевич предлагает им выразить то, что они чувствуют, слушая эту музыку, сам он напишет рассказ. Художник рассказал ему прошлым летом в Ясной, что как-то раз в поезде незнакомец со слезами на глазах делился своими семейными несчастьями. Толстой взял эту историю в качестве основы для так и не законченного произведения, но чувствовал, что сюжет этот как раз для него — страшный, глубокий, тяжелый. И он решает написать новую вещь в форме монолога.

В марте — мае 1888 года набрасывает план романа, где впервые возникает фигура музыканта. Потом оставляет рукопись, но размышлять об этой истории, осуждающей семейную жизнь и ее чувственную сторону, не перестает. Как всегда, когда казалось, что найдена верная мысль, ему хотелось додумать ее до конца. Чем дальше в сторону от здравого смысла заводили такие размышления, тем больше представлялось, что сам Бог вдохновляет его. И вот тот, кто недавно писал Черткову о необходимости потомства для семейной жизни, говорит ему же о необходимости воздержания, цитируя Евангелие от Матфея: «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Это означает одно, утверждает Толстой: чтобы жить в согласии с Богом, надо если не калечить себя, то по меньшей мере забыть про свой пол. Поэтому, например, разумно мужу и жене спать в разных комнатах. Если же они не сумеют справиться с искушением и по неосторожности у них появится ребенок, надо запретить себе новую близость, пока мать не выкормит этого ребенка. «Иначе жена станет, быть может, хорошей любовницей, но измученной матерью, созданием больным, раздражительным, истеричным. Каждому надо попробовать не жениться, а уж если женился, жить с супругой как брат с сестрой… Вы возразите, что тогда придет конец роду человеческому? Велика беда! Допотопные животные исчезли с лица земли, человеческие животные исчезнут тоже…

У меня так же мало жалости к этим двуногим животным, как к ихтиозаврам…»

В марте 1889 года Толстой возвращается к рукописи и за время пребывания у своего друга Урусова переделывает ее и читает хозяину, которому «Крейцерова соната» очень понравилась. «Да и правда, что ново и сильно», — отмечает в дневнике Лев Николаевич. В Москве получает посылку из Америки с книгами и брошюрами шекеров — секты, проповедовавшей отказ от сексуальных отношений. Это совпадение показалось ему знаком божественного одобрения: «Обедал, читал шекеров. Прекрасно. Полное половое воздержание. Как странно, что я теперь, когда занят этими вопросами, получил это». И на другой день делится с Чертковым: «Я не согласен с решением шекеров, но не могу не признать, что их решение много разумнее нашего принятого всеми брака. Не могу главное скоро решить вопроса, потому что я старик, и гадкий, развращенный старик!»

Идея обретения невинности занимала его настолько, что он подумывает предложить жене жить «по шекерам», о чем записывает в дневнике, но пока не решается говорить.

Все лето Толстой продолжает со страстью работать над «Крейцеровой сонатой». Из любви к Богу последовательно отказался от собственности, охоты, мяса, табака. Теперь хочет отказаться от сладострастия. И врагом становится жена, которая постоянно вводит его в искушение. Физическое наслаждение заставляет его забыть о себе самом, и каждый раз после близости ему становится ненавистна та, что имела над ним такую власть. Он уходил в свою скорлупу с твердым намерением никогда больше оттуда не выползать: был по-настоящему счастлив только в одиночестве, размышляя над своими устремлениями к Богу и недовольством своими близкими, обдумывая литературные планы и работу желудка. Старый, неисправимый Нарцисс, занятый только собой, разрушал свое изображение на воде, чтобы вновь полюбоваться им, когда вода успокоится.

Кажется, нет ничего общего между Толстым и Позднышевым, героем «Крейцеровой сонаты», который рассказывает своему попутчику, как убил из ревности жену. Но соображения, которые высказывает этот персонаж, настолько точно отражают воззрения автора, что, оставив в стороне убийство, вещь можно рассматривать как автобиографическую.

Сколько воды утекло со времени написания «Войны и мира», где Лев Николаевич говорил о любви, ведущей к семейному счастью! В «Анне Карениной» осудил преступную любовь и воспел семейное счастье, хотя пара Левин — Кити уже совсем не похожа на Пьера с Наташей. «Крейцерова соната» обнаруживает, что семейные узы прокляты. Так же холодно, как наблюдал за агонией Ивана Ильича, Толстой наблюдает теперь за умиранием брака Позднышевых. Одновременно бичует женщин вообще и Соню в частности. Чтобы придать достоверности своей «обличительной речи», без конца возвращается к собственному опыту. Позднышев тоже показывает невесте свой дневник: «Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!»

Потом Позднышев — читай Толстой — рассказывает, как жена отказалась кормить ребенка: «С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами».

А вот переезд в город: «Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город». И дальше: «Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекали каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них».

Трудно не вспомнить о раздражении, которое порой охватывало Толстого в присутствии жены, когда Позднышев говорит о своей: «Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, хлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы… мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе».

А споры Позднышева с женой, как они похожи на споры Толстого с Софьей Андреевной: «Я кричу: „Молчи!“ или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: „Дети, ваш отец бьет меня!“ Я кричу: „Не лги!“ […] „О, хоть бы ты издохла!“ — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова… Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю… Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку… Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать… Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: „Она в ужасном положении. Ну что же это!“»

Появление музыканта, его игра, ревность, убийство — все это вымышлено. Но в каждой строчке рассказа просвечивает отвращение автора к браку, этой, по его мнению, легализованной форме проституции, его ненависть к женщинам, которые мстят мужчинам, воздействуя на их чувственность, его убежденность в том, что, следуя воле Божьей, человек должен отказаться от продолжения рода: «Из страстей самая сильная и злая и упорная — половая, плотская любовь… Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою… Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?»

Роман о нравах общества, к которому принадлежит сам писатель? Памфлет? Исповедь? Изложение собственных убеждений? Все это есть в «Крейцеровой сонате». Жестокая, горькая, трагическая, порой комичная, восхитительная повесть поражает своей исключительной искренностью. Это очередное сражение с женой, но теперь он обвиняет не только ее, самого себя тоже. Без колебаний выносит на публику самые интимные моменты своей супружеской жизни, ссоры, размолвки, настежь открывает двери спальни. Толстой прекрасно понимает, что читатели, привыкшие к автобиографическому характеру всех его произведений, без труда узнают в героине Софью Андреевну — кто-то пожалеет ее, кто-то над ней посмеется. И тот, кто говорит о своей любви и нежности к ближним, кто боится случайно ранить чужую душу, не думает о страшном унижении, которое должна испытать его жена, прочитав повесть.

Было ли это сознательной жестокостью? Так или иначе, он дает ей переписывать рукопись «Крейцеровой сонаты» и заносит в дневник четвертого июля 1889 года: «Соня переписывает, ее волнует, и она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям. Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться».

«Крейцерова соната» стала подарком Толстого жене к их серебряной свадьбе. Она читала, негодовала, плакала. Не могла понять, как человек, в течение двадцати пяти лет проповедовавший, что самым благородным предназначением женщины является замужество и забота о детях, публично от своих идеалов отказывается. Как может он говорить о воздержании, когда в шестьдесят лет вновь становится отцом? Хотела знать почему, но он не желал объяснений, говорил о своей миссии, и ей пришлось отступить, на этот раз перед силой печатного слова.

Переписанная повесть отправлена была в Петербург. Двадцать восьмого октября у Кузминских, в присутствии нескольких писателей, ее читал вслух Кони. На другой день состоялось чтение в редакции «Посредника», ночью копировать текст сели добровольные писцы, и менее чем за неделю около восьмисот литографированных экземпляров разошлись по столице, а потом, множась, и по провинции. Повесть еще не была напечатана, еще не сказала своего слова цензура, а вся Россия ожесточенно ее обсуждала. По словам Страхова, встречаясь на улице, люди спрашивали друг друга не «Как дела?», а «Вы читали „Крейцерову сонату“?» Одни кричали о гениальности автора, другие были скандализированы; церковь негодовала, равно как и сторонники свободной любви, одинокие женщины и матери семейства. Появилось множество статей и даже литературные произведения, самым замечательным из которых следует признать «По поводу „Крейцеровой сонаты“» Лескова.

Среди этой возни и суматохи Софья Андреевна чувствовала себя так, будто ее с ног до головы вываляли в грязи: все, начиная с государя, жалели ее, но это мало ее трогало — она понимала, что повесть направлена против нее, муж, унизив ее в глазах всего света, причинил ей страшную боль, окончательно уничтожив то, что еще сохранилось от их взаимной любви. А ведь она ни словом, ни жестом, ни взглядом не виновна перед ним.

К тому же ее неотступно преследовала мысль о том, как вновь не забеременеть, — это стало бы поводом для всеобщих насмешек, ведь, осудив супругов-развратников, сам автор от воздержания отказывался! И после близости записывал в дневнике: «Думал еще: что как родится еще ребенок? Как будет стыдно, особенно перед детьми! Они сочтут, когда было, и прочтут, что я пишу». Предлагал жене спать поврозь, она отказывалась. На силу собственного характера положиться в этом вопросе не мог, она же в моменты близости испытывала сложное чувство — триумф и отвращение одновременно. «Холодность, суровость исчезли, все кончилось как всегда…», «Он снова очарователен, весел и нежен. И все, увы, по одной причине. Если бы те, кто читали и читают „Крейцерову сонату“, сумели проникнуть взглядом в любовную жизнь Левочки, они смогли бы увидеть, что делает его веселым и добрым, и свергли бы божество с пьедестала, на который возвели его».

К началу 1890 году цензура еще не вынесла свой вердикт. Победоносцев писал, что очень мощное произведение, и если бы его спросили, следует ли осудить «Крейцерову» с точки зрения нравственности, у него не хватило бы решимости сказать «да». Император нашел повесть великолепной, императрица была шокирована. В конце концов министр внутренних дел, подталкиваемый церковными кругами, запретил публикацию и отдельным изданием, и в полном собрании сочинений Толстого.

Новость эта ни в коей мере Льва Николаевича не огорчила — он сказал то, что хотел сказать, как повесть разошлась — напечатанная или переписанная, — какая разница. Многочисленные читатели делились с ним своим мнением, объем переписки вырос втрое, со всех сторон раздавались вопросы, действительно ли он желает прекращения рода человеческого. Докучал даже преданный ученик Чертков, полагавший, что книга лишь сеет сомнения в умы читателей, не давая четких ответов, которые Толстой в состоянии дать, опираясь на христианское учение.

Раздраженный непониманием, Лев Николаевич решает написать к повести послесловие, которое, как ему казалось, добавило бы ей определенную стройность и завершенность. Но разве не знал Чертков, что учитель не смягчится? И Толстой вновь пошел напролом, сметая все на своем пути. Отталкиваясь от соображения, что для подлинно христианской жизни следует сдерживать аппетиты собственной плоти, он в послесловии советует, например, заниматься физическими упражнениями, которые отвлекут разум от нечистых мыслей… Воздержание, утверждает он, необходимо вне супружеской жизни и желательно в ней. К тому же Христос никогда не одобрял женитьбы, она — изобретение Церкви: никогда не было и не может быть христианского брака, так же, как никогда не было и не может быть ни христианского культа, ни христианской собственности, ни армии, ни суда, ни государства.

Пока Толстой занят составлением этой обличительной речи, Софья Андреевна вся в волнении — боится, что снова беременна, что все узнают об этом позоре и со злорадством станут повторять шутку, которая ходит в московском обществе об истинном послесловии к «Крейцеровой сонате».

Чтобы лучше понять мужа, решает переписать дневник, который тот вел в молодости. Некоторые места вновь оскорбили ее, как в тот первый раз, когда она их прочла. «Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: „Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни“ , — отмечает она. — Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж». И еще: «Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его „Крейцеровой сонатой“! А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь».

Левочка, обнаружив, что она роется в его бумагах, был сильно разгневан. «Зачем разгребать эту грязь?» — вопрошал он. На что жена отвечала, придется потерпеть, так как он плохо жил. Ей было запрещено заниматься переписыванием дневников. «Левочка почти запретил мне переписывать свои дневники — и мне досадно, я так много уже переписала и так мало осталось той тетради, из которой я переписывала теперь. Тихонько от него продолжаю писать — и кончу непременно». Теперь она не уважала его, смеялась над его целомудренными устремлениями, осмеливалась даже ставить под сомнение преимущества новой его вегетарианской диеты, о которой он прочитал в каком-то немецком журнале: «Наверное, проповедующий это исполняет этот режим так же, как Левочка, проповедующий в „Крейцеровой сонате“ целомудрие».

Не довольствуясь тем, что спорит с мужем каждый раз, когда это возможно, Софья Андреевна решает публично смыть с себя обиду, нанесенную в «Крейцеровой сонате». Она пишет автобиографическую повесть «Кто виноват?», взяв за основу сюжет «Крейцеровой», но взглянув на него с другой стороны. Герой, светский человек князь Прозоровский, чувственный и жестокий, в тридцать пять лет женится на восемнадцатилетней Анне, невинной шалунье, благородной, набожной. Еще до замужества он с вожделением смотрит на ее тело, а после свадебной церемонии не может дождаться возвращения домой и овладевает несчастной прямо в карете. Этого унижения она не в силах забыть до конца своих дней. Позже в нее платонически влюбляется больной туберкулезом художник, и Прозоровский, ревнуя, убивает ту, которую не в чем было упрекнуть.

Софья Андреевна гордилась написанным и читала повесть всем, кто готов был ее слушать. С трудом удалось отговорить ее от намерения публиковать это произведение. Но если она послушалась, то только потому, что над мужем сгущались тучи — она всегда готова была атаковать его внутри семьи, но не переносила, когда кто-то нападал извне. Ненавидя «Крейцерову», тем не менее негодовала, что цензура наложила запрет на тринадцатый том собрания сочинений, в котором должна была быть напечатана повесть. Близкие ко двору друзья посоветовали ей лично обратиться к царю, чтобы тот отменил это распоряжение. «Если бы я любила „Крейцерову сонату“, если бы я верила в художественное будущее Левочки, я бы решилась», — заносит она в дневник пятнадцатого февраля 1891 года.

Преодолеть нежелание помогли два обстоятельства: с одной стороны, запрет на тринадцатый том выливался в финансовые проблемы, с другой — открытое и официальное вмешательство графини могло показать всем, что нет ничего общего между ее собственной семейной жизнью и отвратительной историей, рассказанной Толстым. В момент искренности признавалась, что толкает ее на этот шаг честолюбие. Узнав о планах жены, Толстой попытался помешать ей, так как не хотел становиться должником императора. К тому же публикация полного собрания сочинений была, по его мнению, грязным коммерческим предприятием, противоречащим его убеждениям. Недовольство Льва Николаевича заставило Софью Андреевну принять окончательное решение.

Двадцать восьмого марта она выехала в Петербург, где остановилась у Кузминских. Через влиятельных лиц передала государю письмо, где просила дать ей аудиенцию, во время которой могла бы изложить ему свою просьбу; сказать, что ложные обвинения, которыми осыпают ее мужа, мучительны для него и лишают его творческой энергии, которая так необходима теперь, когда здоровье его становится хуже, а он мог бы так много еще сделать для славы своей родины.

Тринадцатого апреля столь желаемая Софьей Андреевной встреча состоялась: в черном платье и кружевной шляпе с крепом отправилась она в Аничков дворец. И при входе совершенно утратила чувство реальности, видя весь этот мрамор, зеленые растения, пурпурные азалии, лакеев с восковыми лицами, негров, одетых египтянами. Скороход, «молодой, благообразный человек в ярком красном с золотом одеянии», провел ее в маленькую гостиную. Она так запыхалась, пытаясь поспеть за ним, была так взволнована, что едва не лишилась сознания. Незаметно развязала под лифом корсет, села, отдышалась. Курьер вернулся и доложил: «Его Величество просит ее сиятельство графиню Толстую к себе!»

Голова Софьи Андреевны кружилась, все было как в тумане, когда она сделала реверанс перед императором. Но, несмотря на сковывавший ее страх, заметила, что Александр роста большого, «скорее толст, но крепок и, видно, силен», что у него почти нет волос, а виски расположены слишком близко друг к другу. Чем-то он напомнил ей Черткова. Император принял графиню любезно. Когда она стала уверять его, что Толстой расположен отойти от своих религиозно-философских работ и писать в прежнем художественном роде, наподобие «Войны и мира», государь воскликнул: «Ах, как бы это было хорошо! Как он пишет! Как он пишет!..»

Тогда она наконец решилась перейти к «Крейцеровой сонате», представив ее как произведение в высшей степени нравственное. «К сожалению, — сказала Софья Андреевна, — форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут чисты только в брачной жизни».

Соображение это заставило царя улыбнуться. В конце концов он согласился на публикацию повести в полном собрании сочинений, так как стоимость его была достаточно велика и не каждый был в состоянии купить. Потом высказал свою обеспокоенность негативным влиянием, которое оказывают толстовцы на крестьян. Софья Андреевна и тут яростно стала защищать своего Левочку и даже ненавистного Черткова. Чтобы умилостивить государя, попросила его в будущем стать первым судьей произведений мужа. Тот милостиво согласился, спросил о детях и предложил пройти к императрице. «Тоненькая, быстрая… подошла ко мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное шерстяное, талия очень тонкая, так же руки и шея… Голос поражает своими гортанными и громкими звуками». Покидая дворец, графиня чувствовала необычайную легкость и еле сдерживалась, чтобы не побежать.

В тот же день трехчасовым поездом отправилась в обратный путь. Надеялась, что дома ее встретят как победительницу, но Левочка вел себя ужасно, укоряя в том, что она от его имени дает обещания, которые он не может выполнять… Жена слушала его крики и никак на них не реагировала, скоро ему стало стыдно. Имел ли он право критиковать ее, раз разрешил ехать? Ее не было пятнадцать дней, это чересчур: «И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось, тем более что я из дурного чувства был рад ее приезду». Через несколько дней Софья Андреевна записывает в дневнике: «Сейчас прошла Таня и сказала, что Левочка велел мне сказать, что он лег и потушил свечу…»

Некоторое время спустя графиня получила официальное письмо с разрешением печатать «Крейцерову сонату» и «Послесловие» в полном собрании сочинений. Прочитав его, не могла скрыть гордости за себя: «Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, что никто другой не мог бы добиться».

И позже добавит: «Вот мне и захотелось показать себя, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я ту силу, которую имела, чтоб привлечь людей стороной симпатии, и я увлекла его и речью, и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть… Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения… Отзывы государя обо мне со всех сторон крайне лестные… Кн. Урусова сказала, что ей Жуковский говорил, будто государь нашел меня очень искренней, простой, симпатичной и что не думал, что я еще так молода и красива. Все это пища моему женскому тщеславию и месть за то, что мой собственный муж не только никогда не старался поднять меня общественно, но, напротив, всегда старался унизить».

Пока она тихо радовалась, он излагал в блокноте соображения, полные враждебности в отношении женщин: «Утверждать, что женщина обладает той же душевной силой, что мужчина, что в каждой женщине есть то же, что в мужчине, значит лгать самому себе» (17 июня 1891 года), «Красивая женщина говорит: „Он учен, умен, добродетелен и подчиняется мне, значит, я выше науки, ума, добродетели!“» (август 1891 года).

Толстой не был доволен работой последних лет, даже «Крейцерова соната» больше не нравилась ему: чтобы перетрясти столько грязи, должно было быть что-то нехорошее в самой причине, заставившей написать это, делился он с Чертковым. Для развлечения сочинил милую комедию «Плоды просвещения», которую Таня разыграла в Ясной в конце декабря 1889 года, поставлена была в апреле 1890 года в Туле и Царском Селе, так как царь разрешил показывать ее только на любительской сцене. Одновременно, словно играючи, Лев Николаевич написал множество статей и сказок, рассказ «Дьявол», еще раз подчеркнув негативное влияние женщин: простая крестьянка своей чувственностью доводит женатого мужчину до самоубийства.

Впрочем, самым ценным из написанного в этот период сам он считает «О жизни». Сначала назвал свое произведение «О жизни и смерти», но в процессе работы пришел к выводу, что смерти не существует. Тридцать пять глав посвящены тому, что истинная жизнь человека начинается тогда, когда он перестает думать о себе. Это второе рождение происходит от любви к ближнему. И если смотреть под этим углом, даже страдание полезно, потому что открывает путь к высшему существованию. Что до смерти, то человек ее боится оттого лишь, что путает свои животные инстинкты с душевными порывами. Так Толстой вновь возвращается к тому, что уже написал в «Смерти Ивана Ильича»: «Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было».

Читайте также:

- Все беды от Савла: Лев Толстой об истинном учении Христа и его извращении учением апостола Павла

- Дракон смерти и запах мокрой соломы: Лев Толстой в поисках смысла жизни

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)