Гармония несоединимого

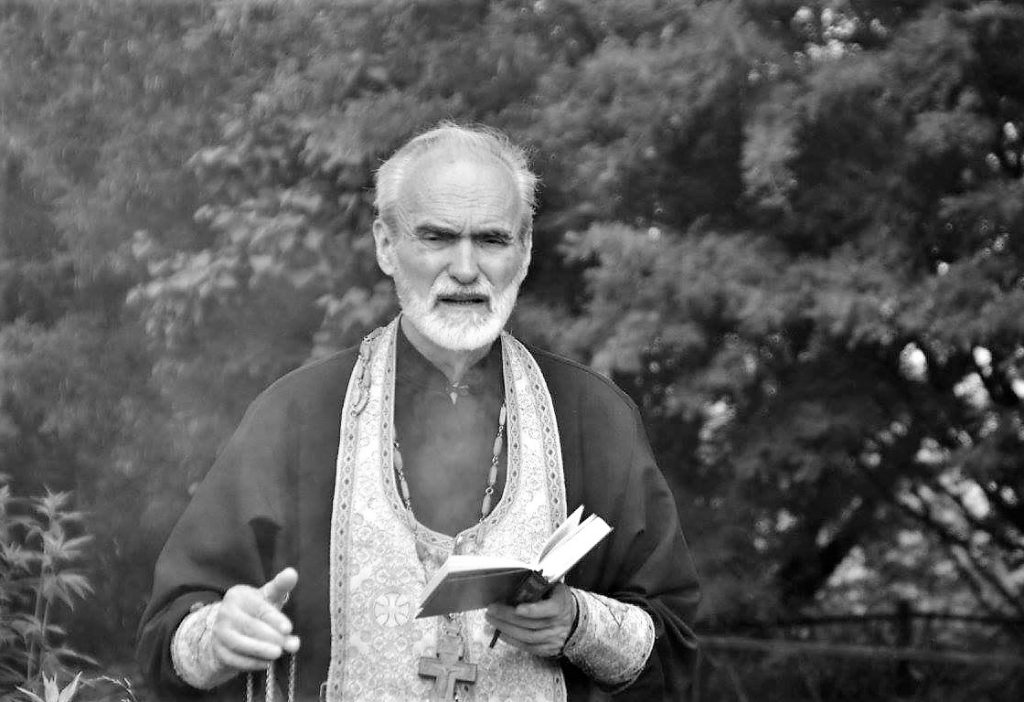

8 августа 2017 протоиерей Владимир Зелинский

Памяти священника Александра Геронимуса (28 сентября 1945 — 21 июля 2007).

***

Сложилось так, что знакомство мое с о. Александром Геронимусом во времени астрономическом произошло гораздо раньше, чем у кого-либо из его друзей. Оно даже старше его встречи с будущей женой, м. Лидией. Ибо завязалось оно еще тогда, когда меня, шестилетнего, привели в гости к Абраму Мироновичу Лопшицу, бывшему давним другом моих родителей.

Для матери моей всякая математика была в почтительный секрет обернутою тайной, но именно к этой тайне она очень хотела приобщить и меня и потому привела тогда в это овеянное научной славой семейство. Лопшиц, специалист по вычислительной геометрии, почитался в нашей семье в качестве носителя высшего знания, никому из нас недоступного, и вместе с тем образцом порядочности, обаяния, гостеприимства и благородства. В подтверждение последнего уже многие годы спустя мать рассказывала мне следующее: когда в разгар борьбы с космополитизмом Абрама Мироновича выгнали из Московского университета и вообще отовсюду, ему удалось устроиться преподавателем в Ярославский университет. Потом, как только наваждение закончилось, все престижные двери, в свое время захлопнувшиеся перед Лопшицем, признанным научным светилой, открылись вновь и стали звать обратно, Абрам Миронович остался верен тем, кто в трудную минуту протянул ему руку. Исправно, до 1977 года, до своего 80-летия, пока не ушел на пенсию, он ездил на поезде из Москвы в Ярославль, сделав математическую кафедру там одной из лучших в стране.

Я смутно запомнил родителей о. Александра, но очень хорошо помню его деда, облик и человеческое достоинство которого впоследствии как-то соединилось с его внуком. От него ли, не знаю, он унаследовал дар верности: науке, семье, служению, храму, наконец, выбору веры. У внука не было той бьющей через край общительности, которая отличала Абрама Мироновича, но в нем было то же благородство, та же порядочность; что же касается шарма, открытости, дара дружества, все это – или мне только так казалось — как бы ушло внутрь и проявило себя только со священством.

Моя память сохранила этот визит, потому что меня взяли в гости вечером, как большого, разговаривали со мной как со взрослым (кстати, о математике), а единственный ребенок в семье, трехлетний Александр Юрьевич, дисциплинированное дитя, в то время послушно спал в своей кроватке. Меня подвели к ней, познакомили заочно и велели потом дружить. Я запомнил Сашино личико и мысленно отложил нашу дружбу до следующего раза, которого пришлось ждать очень долго. Можно сказать, до самой зрелости, а то и начинавшейся старости, прожить которую о. Александру было не дано.

Однако от первого знакомства до последних лет наши встречи были отмечены редким пунктиром. Учились мы в одном Университете, но на разных факультетах, расположенных в далеких друг от друга концах Москвы, в семидесятые годы работали в одном здании на Волхонке, я – на четвертом этаже, в Институте философии, он – на третьем, в Институте экономики, и, время от времени пересекаясь в коридорах, обменивались какими-то фразами. Оба мы в то время были, наверное, погружены более в диалог с самими собой, так что настоящего общения тогда не сложилось. Помню, среди друзей прошел слух, что математик Геронимус крестился в 69 году; для меня, в ту пору неверующего, это было интригующей новостью. Мне казалось, он немного гордился тогда перед нами, знакомыми, пришедшими посмотреть на крестный ход на пасху 1970 в храме Ильи Обыденного, где он – не без некоторого неофитского бесстрашия – нес какую-то впечатляющую хоругвь. В то время я мог лишь стоять поодаль и разбираться со своими сложными чувствами. Через год в том же храме о. Владимир Смирнов крестил мою жену и меня.

Не могу сказать, что младший научный сотрудник Института экономики как-то повлиял на мой приход в Церковь, но когда, годами позднее, имея на руках уже разраставшееся семейство, он неожиданно стал церковным сторожем, а в советское время, кто помнит, это был необратимый шаг, отсекавший путь ко всякой научной карьере, я понял, что им был сделан радикальный выбор, на который мало кто был способен. Помню, Миша Цфасман, ставший потом выдающимся математиком, приговаривал как бы в шутку: «Никто из нас не знает, где мы будем работать до конца жизни, знает только Саша Геронимус, он будет сторожем у Ильи Обыденного».

Неусыпный порядок на советском нашем дворе стоял тогда твердо и незыблемо, надежд на то, чтобы из сторожей двигаться дальше по церковной линии, не говоря уж об академической, не было практически никаких; интеллигент, выпускник мехмата МГУ, кандидат наук, да еще еврей, ну какой архиерей тех лет стал бы с ним связываться? О. Георгий Эдельштейн, с такими же приблизительно данными, 23 года обивал все архиерейские пороги и без толку. Но тут промыслительно отчаянный такой преосвященный нашелся; он сумел рукоположить и Эдельштейна, и Геронимуса, и десятки других в те годы, когда каждое рукоположение с последующим определением к месту пробивалось, можно сказать, потом и кровью, где лаской, подкрепленной чем-то более существенным, где нахрапом, где унижением, а где и ссылкой на некий заоблачный закон, несправедливый, жесткий, унизительный, ограниченный множеством инструкций для сугубо внутреннего пользования, но все же записанный на советской официальной бумаге и в этом качестве ею как-то терпимый и уважаемый. Этим архиереем был архиепископ Курский и Белгородский Хризостом Мартишкин, который сам мне рассказывал, как он добивался рукоположений, когда в начале 80-х и мне случилось постучаться в те же двери (которые для меня тогда в силу проявившегося диссидентства оказались заперты).

Пути Промысла бывают извилисты и состоят из художественно сплетенных между собой случайностей. В то время в Курской и Белгородской области было необычно много — для центральной части европейской России — свободных приходов, кажется, более сотни, обязанных своим неуничтожением (опять-таки по словам Хризостома) его предшественнику по кафедре архиепископу Леониду Полякову, будущему митрополиту Рижскому. Во время войны Леонид был врачом в том самом полку, где комиссаром служил полковой его товарищ, который станет затем уполномоченным по курско-белгородским религиозным делам.

Неудивительно, что былые ветераны и боевые приятели как-то находили общий язык, и храмы там не закрывались, стояли неоскверненными, но пустыми, без пастырей и без паствы. Их надо было как-то срочно заполнить, и когда после вл. Леонида, отправленного в Ригу, Хризостом занял его кафедру уже при новом уполномоченном, то тут как нельзя пригодились его решительность и упорство. Он был готов вымаливать каждое поповское место, не считая за труд часами в приемной уполномоченного просиживать, хотя нрава был весьма крутого, можно сказать, военного. Как полевой командир бросал он свое наскоро сколоченное воинство на незанятые позиции, в пустующие, уже разваливающиеся храмы, рассеянные по малым городкам и медвежьим углам, пока не занял их кто-то другой (какому колхозу не пригодилось бы лишнее помещение с крышей?), мол, книги в руки, иди и служи. Попадались и мальчишки, еще не оженившиеся, не вполне даже уразумевшие, что целибат это надолго, потом, естественно, возникали всякие казусы, словом, лес рубили, щепки летели. Любимой присказкой Хризостома, адресованной всякому неофиту с крестом на персях, была: «Ты первым делом церковь восстанови, общину организуй, а кадилом махать всякий умеет. И жаловаться не приходи».

О. Александру, поначалу ненадолго диакону, затем иерею, первый храм в Старом Осколе восстанавливать как будто не пришлось, хотя во всяком священническом деле всегда возникает масса технических, экономических, дипломатических (уполномоченный по делам и недремлющее око за его спиной!) проблем, к которым ни в университете, ни в академическом институте не готовят. Но было у о. Александра какое-то тихое мужество веры, которое было сильнее непрактичности ума, впитавшего множество теорем и познаний. Очень непросто, знаю по опыту, московскому интеллектуалу, с характером скорее интровертным, создавать общину, собирать людей в городке, названия которого он до того, может быть, и не слышал, но, как сказано, без Меня не можете делать ничего, и все складывалось.

Я мало знаю о нем той поры, но слышал, что все, что нужно было делать, делалось отлично, храм, где он служил, становился теплым домом молитвы и духовничества, люди привязывались к новому священнику, пришедшему к ним из далекой для них среды, ибо, как говорит Исайя, все это соделала рука Моя. Видел я его в тех местах лишь однажды, когда лет 30 назад приезжал к своему крестному о. Анатолию Волгину, имевшему храм в той же Белгородской области, совсем неподалеку, так что от одного храма до другого можно было дойти пешком. Мы побывали у него в гостях, скорее всего это было под Воздвиженье, потому что оба обсуждали как и куда ставить крест, а на мой вопрос, наверное, совершенно неуместный: не трудно, не одиноко ли ему, о. Александру, жить одному в этой глуши, и стоило ли менять на нее свое место в науке, ответил так (передаю своими словами): «жить ли в Белгородской глуши или быть настоятелем Елоховского собора (главного в ту пору в стране), нет никакой разницы, главное — сама возможность служить, священство». И как-то это было так просто и твердо сказано, что я тотчас почувствовал, что он по-настоящему влюблен в свое служение.

Надо сказать, что до священства я редко помню его улыбающимся, но потом открылось, что он – человек, полный юмора, любитель пошутить, а юмор помогает разрешить многие трудности. Помню, как он рассказывал, как подвергся нападению громилы, перескочившего через забор, чтобы выяснить отношения с попом, который будто бы не велел некой Маруське с ним гулять. Намерения у громилы были самые серьезные, кулаки пудовые, выдохи такие, что хоть спичку подноси, но о. Александру удалось быстро погасить все дело в шутке.

Да, он был влюблен в свое служение, четверть века позднее я почувствовал это, когда мне довелось сослужить с ним в Дуброво. На дворе стояло уже иное, весеннее тысячелетье, храмы открывались сотнями, и тактика архиепископа Хризостома, посылавшего в «горячие точки» рядовых, не всегда обученных воинов Христовых, способных не только махать кадилом, распространилась на всю Россию. Храм в Дуброво, который достался тогда о. Александру, кажется, имел какую-то худую крышу, но не имел ни пола, ни, что важнее, рам, ни стекол на окнах, защищавших от холода. Ну и было еще убогое строение для проживания священника рядом с храмом. Все это предстояло восстанавливать, и, надо сказать, кандидат мат. наук в рясе, обогащенный былым деревенским своим опытом, взялся за дело весьма умело.

Ну, конечно, находились у него и помощники. Среди многих других и мне было дано в этом деле участвовать – без особых усилий и тем более заслуг, но лишь расположением Промысла, – находить какие-то источники поддержки. Настоятель одного из больших соборов неподалеку от Брешии, города на севере Италии, где я живу с 1991 года, о. Антонио Бонетта, то ли ревниво, то ли сочувственно поглядывавший в сторону православия, решил внести свою лепту в его возрождение. Я был представлен ему через одну из его прихожанок, и он, едва узнав об о. Александре, ни разу его не видев, сразу же проникся к нему живой симпатией и решил стать его со-строителем в деле восстановления храма. Началось оно с окон. Отцы Антонио и Александр даже вступили в переписку, которую я им переводил. Заочная эта дружба продолжалась почти до самой кончины о. Александра, за которым вскоре последовал и падре Антонио.

Другая подобная история была связана с давнишним моим другом (с середины 70-х годов) Полом Вальером, заведующим кафедрой философии в Батлеровском (Butler) университете в Индианополисе, в Соединенных Штатах. В 90-х годах он устроил мне два или три выступления у себя на факультете, а затем привел на службу в свою общину, принадлежавшую Епископальной (Англиканской) Церкви. Поговорив с ее настоятелем, который представился как Боб Джанини (о. Роберт, но так его никто не называл), я рассказал ему о состоянии храма в Дуброво, просил помочь. Джанини, который сам хозяйственными делами не занимался, познакомил меня с церковным советом из мирян, который ведал всеми «побратимствами» прихода, а заявок на них приходило немало, где мне тоже случилось выступить. В конце концов на одном из заседаний этого совета, через месяцы после моего отъезда, совет решил в пользу о. Александра, который к тому времени уже встречался в Москве с Полом Вальером. Через некоторое время по приглашению этой общины он с м. Лидией побывал в Индианополисе.

Америка повернулась к нам тогда лучшей своей стороной: дружественной, щедрой, демократичной, принимающей каждого в его вере и традиции, безо всяких иерархий и «вертикалей власти». К тому же и Россия была тогда в центре внимания; она только что освободилась от коммунизма. Так был выстроен домик для гостей при храме, тот самый, который потом, увы, по чьей-то неосторожности, сгорел. Но очень скоро был выстроен новый, каменный.

Наряду со всей активной внешне, подвижной, священнической деятельностью, ибо она всегда на виду, коль скоро настоятель деревенского храма – это не служащий только, даже не просто духовник, но и хозяин большого дома во многих смыслах этого слова, в о. Александре происходила постоянная внутренняя работа, которая требовала для себя воплощения, хотя творческим трудом приходилось то и дело жертвовать ради всегда неотложных пастырских дел. То, что воплотилось, осталось записанным – лишь фрагменты какого-то единого труда, который неторопливо созидался в нем, но так до конца и не успел осуществиться. Точнее сказать, не успел при жизни.

Читателем, уже не собеседником о. Александра, мне довелось стать лишь после его преждевременной кончины. Признаться, не без опасения я приступил к чтению первой изданной его книги «Беседы на Великий пост». Хорошо знаю пресноватый привкус подобной литературы, которой заполнены церковные лавки: все там столь же благочестиво, сколь и привычно и не вторично даже, а в сотый раз переписано из одной брошюры в другую: покаяние, смирение, воздержание, уставная молитва, такая вот положенная еда. Говорю без иронии; совсем непросто выразить по-новому, по-живому веками неизменное Предание Церкви. Опасения мои оказались напрасными, я был по-настоящему захвачен этим чтением. В небольшой работе о Великом посте, сложившейся не из условных, а устных, проговоренных размышлений, я услышал не только нечто живое и личное, но и действительно глубокое, а личное и глубокое – всегда оригинально. Ничего здесь не было одолжено у другого, но все открыто в себе и в пастырском опыте. Я прочел эту книгу великим постом, и, хоть она была далеко не первым чтением на подобную тему, она дала мне особое переживание и осмысление столь знакомого, но всякий раз заново пролагаемого пути к Воскресению Христову. Соприкоснувшись с подлинным христианским опытом своего собрата, я почувствовал еще раз, что Предание Церкви не сводится к нравоучительным прописям и примерам, но рождается заново, когда мы даем ему ожить в нашей жизни, оно постоянно возрастает и обогащается опытом святых, которые способны по-своему его пережить и осмыслить.

Крестившийся в сознательном возрасте по праву считается неофитом. Слово это приобрело оттенок несколько скользкий, мол, нелепый энтузиаст, буквоед с пафосом то ли законничества, то ли миссионерства. На самом же деле, по сути, вся Церковь была выношена и выстроена неофитами, теми, кого когда-то ошеломила личная встреча со Христом. Они заново открывали в себе веру, сколь бы древней она ни была, и переосмысливали ее в себе. И такое переосмысление, даже при максимальном усилии остаться верными полученному наследству и раствориться в нем, непременно наполняет эту веру конкретной личностью, ее опытом, ее языком, ее знанием, прожитым ею временем. Не все, разумеется, попытки выразить этот опыт бывают удачными, скорее наоборот, ибо семя веры часто заглушается разного рода тернием, но вот когда оно падает на добрую почву, то дает плод сторичный.

О нем я могу судить по последней, недавно изданной книге о. Александра «Рождение от Духа», которую мне довелось прочесть еще в рукописи. В этом обстоятельном «введении в православие», также выросшем из прочитанных лекций, удивляет прежде всего зрелость осмысления общего нашего наследия; в этом рождении я узнаю то, во что верю, но с большей глубиной и ясностью выраженное другим. Я слышу исповедника, соединившего тайну веры со строгим математическим умом, приведшего их в гармонию друг с другом и вместе с тем как бы от себя кенотически отошедшего. Ибо, как сказано: Тебе расти, а мне умаляться, и здесь это творческое умаление замечательно удалось, а ведь человеку одаренному, постоянно рождающему идеи, умаляться бывает труднее всего. В этой книге, возможно, спрятана борьба с самим собой, против своего эго, против искушения мысли, желающей быть суверенной, и когда такая борьба увенчивается победой, то приносит много плода.

Какого плода? Прежде всего это люди, потянувшиеся к нему со всех сторон, от старушек из села Дуброво до крещеной математической интеллигенции из столицы. Мне приходилось ощущать это притяжение Духа, когда я общался с о. Александром, но более всего удивляло в нем смирение. Оно было, мне казалось, не столько природным, сколько благоприобретенным, воспитанным, выращенным. Всякий раз, когда, приезжая в Москву, я виделся с ним в Москве или в Дуброво, о. Александр исповедовался мне, тогда, несмотря на возраст, еще можно сказать юному священнику, что всегда меня смущало, ибо совсем это непросто исповедоваться ровеснику да еще былому приятелю. Меня покоряла его искренность, его беспощадность к себе. И завораживала подлинность его веры. И каждая такая встреча тотчас уходила с уровня общения «Как жизнь?» и «Что нового?» на глубину общения в Боге, ибо после такой исповеди не мог я не ответить тем же, хотя шел к нему, отнюдь не собираясь исповедоваться.

В его статье «Православное богословие и пути фундаментальной науки», которую он мне когда-то прислал, он поставил перед собой задачу истолковать точные науки, математику и теоретическую физику, в свете богословия в его святоотеческом понимании. «Что общего между, так называемым в аскетической литературе, умным деланием, при котором православный подвижник в совершенном безмолвии, в неприятии каких бы то ни было помыслов, нисходит умом в глубокое сердце для сосредоточенного молитвенного предстояния единому Богу, и состоянием ученого, у которого мысли в голове сталкиваются между собой». И он это общее находит; вслед за преп. Максимом Исповедником о. Александр говорит о приношении Богу «логосов чувственных вещей, очищенных в духе от материи». И он зовет своих овец по имени, вспоминает он слова Иисуса, но разве не могут быть этими овцами вещи чувственного мира, которые познает ученый? Бога нельзя постигнуть разумом в Его сущности, но можно увидеть созданные Им вещи в нетварных энергиях, вложенных в них. Даже сам формальный язык науки, очищенный от всего «слишком человеческого» в какой-то мере может приблизиться к аскетике трезвения. Энергии суть откровения Бога о Его творениях, логосы – речь Творца. Это был совсем иной уровень мысли, нежели готовые, но слегка уже приевшиеся уверения о якобы исконной дружбе религии и науки. Соединение, обретение гармонии двух этих несоединимых реальностей, было для него личной, захватывающей темой, как он мне не раз о том говорил, мне показалось даже с каким-то оттенком вины, что посвящает время чему-то, не относящемуся прямо к его пастырским обязанностям.

Это было не так, пастырским делам о. Александр отдавал все время, и его почти не находилось для письменных завершенных работ. Он был, или скорее ему приходилось быть, человеком устного слова, оратором скорее поневоле или по служению, а слово записанное было той роскошью, которую он позволял себе лишь изредка. Но его очерк-доклад «Сочетание несочетаемого», прочитанный в 1996 году в музее Марины Цветаевой и посвященный о. Сергию Булгакову, поразил меня тонкостью интуиций, деликатностью отношения к героям своего анализа и, что немало, литературным изяществом. При всей редкости наших встреч (раз в год приблизительно), служение о. Александра как-то подпитывало или даже воспитывало мое. Даже наглядно и материально: чаша, дискос и лжица, на которых и по сей день служу, как и множество необходимых богослужебных книг были подарены мне им, отцом Александром, в самом начале моего священства. Как тут забудешь, если и мой путь во священстве начался с его благословения? И оно сопровождает меня и сегодня, безмолвно и ненавязчиво. Не по долгу, не по службе, а по какой-то вросшей в меня необходимости поминаю его ежедневно, а на каждой литургии вынимаю за него частицу на проскомидии.

Ныне, благодаря новым средствам связи, пастырство выливается и в переписку. У моей жены, Наталии Костомаровой, сохранилось немало писем от него, у меня, увы, их почти не осталось. Помню его неизменное Ты с заглавной буквы, и эту фразу из последнего письма от 5 мая 2007 года. «Здоровье мое попеременно. Во всяком случае на следующей неделе выписываюсь из больницы». За два месяца до кончины.

И уж коли у Бога все живы и мы чаем воскресения мертвых, то дерзаю надеяться и на встречу. Память об о. Александре Геронимусе сохранила какое-то ощущение, что мы еще не договорили, чего-то важного не сказали. Точнее, он, может быть, не сказал или я не сумел дослушать.