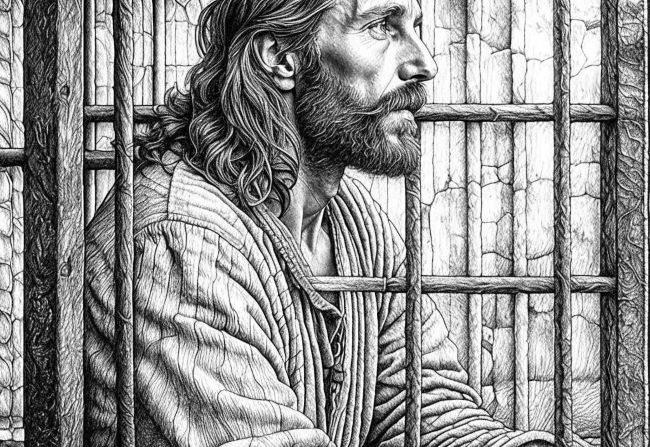

Русский народ, Христос и дедушка Ленин в советской тюрьме

19 июля 2023 Анатолий Краснов-Левитин

Из книги Анатолия Краснова-Левитина «Родной простор: демократическое движение. Воспоминания», Часть 4:

На протяжении одиннадцати месяцев я не видел ни одного по-настоящему интеллигентного человека (если не считать мимолетной встречи в Бутырках с математиком и еще одного человека — опустившегося архитектора; «хозяйственников» из спецкорпуса вряд ли кто-нибудь может причислить к интеллигентам, у них и знания, и интересы, и лексикон — все совершенно как у блатных). Я не видел ни одного верующего человека. Большинство людей, с которыми мне пришлось сидеть, — это люди преступные, преступные с любой точки зрения.

Но все это люди, не упавшие с неба и не выросшие как грибы из земли. Все они плоть от плоти, кость от кости русского народа. По ним можно судить о русском народе в наши дни.

Какой вывод напрашивается сам собой даже при самом беглом знакомстве с русскими людьми в тюрьме?

Прежде всего, вывод следующий: русский человек до смешного не переменился со времен Достоевского и Л. Толстого. «Записки из Мертвого дома» и страницы из «Воскресения», посвященные тюрьме, вспоминаются каждую минуту. Это все тот же русский человек — матерщинник, пьяница, драчун, а в груди у него золотое сердце. Это все тот же русский человек, безграмотный и невежественный (школа не научила его ни сколько-нибудь грамотно писать, ни бегло читать), но в голове у него — светлый ум, быстрая сметка, острая наблюдательность, живой интерес ко всему новому, честному, героическому.

Да, широк, широк русский человек, — как говорил Достоевский.

Этот русский человек ничего не читал, ничем никогда не интересовался, — а понимает и стихи Пастернака о Христе, которые недоступны среднему интеллигенту, и быстро схватывает главное в философии Канта и Гегеля, и умеет оценить истинную гражданскую доблесть. Это ли не широта и глубина? Но перейдем к конкретным примерам.

Поедем для этого в Сочи в воскресный день в октябре 1969 г., войдем в одну из камер предварительного заключения; камера состоит из помоста — семь шагов в длину, четыре шага в ширину. На помосте пятеро: высоченный верзила с Дальнего Востока, косая сажень в плечах, судится за «гоп-стоп» — ограбление человека ночью; симпатичный парнишка лет двадцати пяти в солдатском кителе, Славка, сидит за воровство; худой местный житель лет за сорок, невропат, с подергивающимся тиком лицом, — мой тезка, как и верзила; в камере, таким образом, из пяти — три Анатолия. Пятый — русский парнишка, родившийся и живший в Литве, изъясняется ломаным языком, весь в татуировке от шеи до пят, несмотря на свой возраст — двадцать один год, — сидит уже третий раз. Преступление, за которое он сидит, обозначается по-европейски, красивым термином «хулиганизм».

Я прикорнул у стенки — сплю. Сквозь дрему слышу, как невропат с тиком говорит:

— Старик сегодня спит.

Верзила с другой стороны замечает:

— Разбуди батьку, пусть расскажет чего-нибудь: скучно. Отец, расскажи нам.

Я:

— А чего это я должен вас увеселять? Расскажи ты что-нибудь, а я послушаю.

Верзила:

— Ну и что вам рассказать? Я уже все рассказал, что мог. Вот пускай Славка рассказывает.

Славка:

— А что мне рассказывать?

Я:

— А за что сидишь.

Славка:

— Да за чемодан.

Я:

— А зачем тебе, ребенки (мой обычный термин, — во множественном числе), нужен был чемодан?

Славка:

— Ну, денег же у меня не было.

Я (под дурачка):

— А зачем тебе, ребенки, деньги нужны были?..

Недоумение, молчание.

Верзила:

— Не всякий же может жить одними божественными молитвами, как вы.

Я:

— Ну, есть люди и без божественных молитв, а чемоданов не воруют.

Парень в татуировке:

— Ну так что-нибудь другое воруют.

Я:

— И ничего не воруют. Вот я вам расскажу про одного генерала и его жену-генеральшу.

И я подробно рассказываю историю Петра Григорьевича Григоренко и его жены Зинаиды Михайловны. Слушают как зачарованные. В тот момент, когда я рассказываю, как генеральша ходила потихоньку от мужа мыть полы, —раздается крепкая матерщина, у одного — на глазах слезы, все взволнованы. Я продолжаю рассказ. Когда узнают, что генерал и сейчас в тюрьме, — напряжение нарастает; снова раздается мат. Верзила Толик восклицает:

— Да! Вот это — человек! За такого — в огонь и в воду…

Молчание. Неожиданно парень в татуировке спрашивает:

— А кто такой Пастернак?

Рассказываю. Читаю его стихотворение «Магдалина» из стихов доктора Живаго. И перехожу к разговору о Христе. Тысячи вопросов. Даже караульный за дверью слушает. Так проходит вечер. (В КПЗ нет отбоя, говорить можно сколько угодно.) Постепенно некоторые засыпают. Не спим мы с верзилой. Верзила рассказывает свою жизнь, жизнь отвратительную и ужасную. Но рассказывает с такой бесстрашной откровенностью, на которую не каждый интеллигент способен, не каждый верующий на исповеди. А потом, видимо, желая выразить мне свое уважение, вынимает из кармана пайку белого хлеба и протягивает мне.

— На, ешь, батька. Это я лежал в больнице. Там мне дали белый хлеб.

Я разламываю хлеб пополам, и мы начинаем есть вместе… В темной камере храпят люди, малюсенькая лампочка из коридора, заделанная решеткой, тускло светит, точно лампадка, — не верится, что это XX век. Вспоминается келья в Николо-Угрешском монастыре, в котором был заточен при Грозном митрополит Филипп… Так же точно сидели по темным каморкам вместе с разбойниками исстари на Руси люди, ищущие правду, — и стригольники, и жидовствующие, и староверы всех и всяческих толков, и сектанты всех мастей и направлений.

Я чужд всяких национальных пристрастий: русский народ я люблю больше всякого другого народа (хоть я только наполовину русский). Однако я люблю и все другие народы (не говоря уж о евреях, с которыми меня связывает кровное родство); ничто меня не возмущает так, как пренебрежение к какому бы то ни было народу; и незадолго до ареста я поссорился с близкими друзьями из-за того, что они посмели пренебрежительно отозваться о крымских татарах.

Однако факты — прежде всего. Великоросс удивительно отличается от украинца, прибалта, кавказца (это я наблюдал на тысяче примеров) своей щедростью, великодушием, широтой. Украинец, получив передачу, положит сало под подушку и будет его держать там, пока оно не провоняет (сестра моей жены (обе украинки) заметила: «Это что у нас вы видели, что сало провоняло». Не видел! Поделятся последним, но я ведь говорю о законах больших чисел. — Прим. авт.).

Прибалт будет резать сало тоненькими кусочками, точно рассчитав, сколько времени оно может лежать и не испортится; кавказец поделится со своими близкими друзьями. Русский (великоросс) сразу, с ходу, раздаст всю посылку, щедро одарив каждого (в том числе и того, кому вчера морду бил и кто ему морду бил) встречного и поперечного, — и к вечеру посылки как не бывало. Русскому совершенно чужда мелочность, осмотрительность, расчетливость. Русскому точно так же чужда злопамятность: я видел, будучи в лагере и в тюрьме, очень много русских парней, бьющих друг другу физиономии, лупящих друг друга кружками (это называется, «давать банок»), осыпающих друг друга самой отборной бранью, но я не видел двух русских парней, которые бы дулись друг на друга и не разговаривали более одного дня. Разумеется, национальный характер — это закон больших чисел, в любом случае могут быть исключения в ту и в другую сторону, но общее явление именно таково.

Часто говорят о русской грубости, о русском хамстве.

Русская грубость — да! Но не хамство. Русский человек очень редко бывает хамом. Измываться над слабым, издеваться над униженным, проявлять неблагодарность — это русскому не свойственно. Я никогда не льстил блатным, — я всегда говорил им то, что я о них думаю. Я говорил им:

— Ребятенки, я к вам ко всем очень хорошо отношусь и очень всех вас люблю, — и я не выпустил бы из тюрьмы ни одного из вас, потому что выпусти вас из тюрьмы — вы снова пойдете воровать, выпустить вас — это людей не жалеть.

Ничего, слушали и ухмылялись.

Самая матерная ругань, для многих непереносимая (я к ней привык с детства, и на меня она не производила никакого впечатления), не носит в устах простого человека оскорбительного характера: она слетает у него с уст машинально, бессознательно, «для связки слов». Она стала настолько привычной, что когда хотят кого-нибудь оскорбить, то произносят совершенно другие слова; так, всякий блатной вам охотно простит, если вы обругаете его матом (это на него просто не произведет никакого впечатления), но придет в ярость, если вы назовете его «козлом». «Козел» — это почему-то самое оскорбительное с недавнего времени словечко. Причем и здесь русский человек соблюдает меру: он никогда не станет ругать того, кто сам не ругается матом (я, например, за все время ни разу не услышал мат по своему адресу). Мало того, зная, что я верующий, в камерах, где я сидел, никогда не ругались в «Бога». А если кто выругается, немедленно того туркали.

— Если кто ругнется в Бога, тому морду набью, — заявил категорически Ковалев, самый отчаянный и самый хороший парень из шестьдесят восьмой камеры, в которой я сидел больше всего — в течение полугода.

И по-прежнему живет в народе русская удаль, и рука об руку с ней шагает русская бесшабашность.

В этом отношении поразительна живучесть в наши дни такого явления, как бродяжничество.

Для меня было неожиданностью наличие такого огромного количества бродяг (в тюрьме их называют «скирдятники» — от слова «скирда»). Должен сказать, что во время своего пребывания в лагере (1949-1956 гг.) я их почти не видел. Что из себя представляют скирдятники? Хотите познакомиться с одним из них? Рекомендую: Железнов Валентин, тридцати лет, местожительство — отсутствует, место работы — никогда нигде не работал, был в детдоме, но окончил только пять классов; был женат, имел двух детей. Потом вдруг бросил их и пошел бродяжить. Бродяжит уже десять лет. Главным образом в Грузии. Вам нужно отремонтировать дом, покрыть его новой крышей? Вам нужен сторож на дачу? Пожалуйста, пойдите в Тбилиси на Баржу (место, где собираются бродяги, — там его увидите и легко с ним договоритесь). Парень он вспыльчивый, но добрый. Один раз обругал «последними словами» тюремную надзирательницу за то, что она назвала его скирдятником, и за это угодил в карцер, но зато с каждым неимущим поделится куском хлеба. Выпрашивать любит до крайности и выпрашивает в следующих выражениях: «Ванька, не в хипеж (т.е. без спора), всыпь в чай сахарку». Но если вы у него тут же попросите этого самого сахарку, даст без всякого разговора. Безграмотен и невежествен до крайности, но однажды, разъясняя своими словами, почему он не работает, неожиданно сформулировал теорию прибавочной стоимости Карла Маркса. Он изложил ее так:

— Вин меня обкрадывает (он из великороссов, но воспитывался в детдоме под Киевом, поэтому все время мешает русский и украинский языки), потому я думаю, откуда у него деньги, чтоб купить «Волгу»? Значит, он мне недодает; коли платили мне бы, как я зробил, так не мог бы он получать таку зарплату, чтоб «Волгу» покупати, — стало быть, вин мне полдня оплатит, а остальное в карман себе берет.

А вот и другой скирдятник, — это уже не просто скирдятник, а трутень, паразит, никогда нигде не работавший, всю жизнь промышляющий воровством и попрошайничеством.

Когда я его видел, он только что освободился из лагеря для того, чтобы, пробыв на воле неделю, снова попасть в тюрьму за мелкую кражу. Он много и охотно, лежа со мной рядом на милицейских нарах, рассказывает о своих приключениях. Все его рассказы поразительны по своему бесстыдству: он рассказывает о подлейших поступках с совершенно невинным видом, как бы и не догадываясь, что речь идет о чем-то предосудительном. Это, к примеру, выглядело так: однажды он познакомился с женщиной, которая «бомбит поезда», — это означает, что она обходит поезда с ребенком на руках, выпрашивая милостыню. Познакомившись с этой женщиной, наш проходимец совершил с ней турне по югу: она «бомбила» поезда, а он обворовывал пассажиров. Приехали в маленький южный городок, заночевали где-то в «скирде» на свежем воздухе втроем, — он, она и ребенок. Рано утром мадам проснулась и сказала: «Ну вы (он и ребенок) пока отдыхайте, а я пойду куплю что-нибудь поесть». Ушла. Когда вернулась, разбудила. Оказалось, исчез ребенок. Искали, искали — нет ребенка.

— Ну и что же вы сделали? — взволнованно спрашиваю я.

— А ничего. Хотели в милицию заявить, потом решили — не стоит, и поехали дальше.

Таким же веселым и простодушным тоном он рассказывал о том, как он обокрал влюбившуюся в него даму из Ленинграда, как он пошел в костел в Вильно выпрашивать у ксендза деньги. Там он видел «какого-то мужика, распятого на кресте», слышал орган, но все это его мало интересовало; его интересовали деньги. Ксендз дал ему сто рублей, разжалобившись его рассказом о том, что он только что вышел из лагеря, и дал ему указания, уходя из костела, дать ему перед Распятием обещание, что он больше не будет пить. Он дал обещание… а потом тут же пошел и пропил деньги — все до копейки. Точно так же он поступил и в Сочи в церкви, выпросив деньги у местного священника.

Через несколько дней я рассказывал о Христе и, обернувшись к бродяжке, сказал:

— Ты знаешь, почему тебе верующие давали деньги? Потому что Христос сказал: если вы откажете кому-нибудь из находящихся в несчастье, вы это Мне отказали. Поэтому очень страшно не дать.

И бродяжка сказал:

— Неужели? Так Он, значит, об этом знал? — и на глазах у него мелькнули слезы.

И наряду с бродяжкой — хороший парнишка Коля Черный, солдатик. Озорник. Подрался с группой однополчан. А были они чеченцы — и не простили, подняли бучу. Оказывается, он мало того что дрался, — выхватил у одного чеченца из кармана ваксу: «Вот теперь и мы сапоги почистим». Бедняга! Получил четыре года за разбой.

В тюрьме я видел многих людей трагической судьбы, — хороших и неглупых, но пропащих, безнадежно пропащих.

Вот перед нами Геннадий — двадцатилетний парень, получивший год за бродяжничество. Его жизнь началась драматически: когда ему было два года, пьяный отец убил его мать и бабушку и сам был расстрелян за это. Геннадий воспитывался в детдоме в Казахстане. Детдом был хороший, и относились к нему там хорошо; вспоминает он о директоре детдома, об учителях очень тепло. Однако, окончив семь классов, он ушел из детдома и пошел бродяжничать. Где только не побывал. У него есть тяга к религии, и он даже принял крещение, любит справедливость и ненавидит национальные пристрастия, — однажды чуть не подрался с парнем, который ругал казахов, называя их «узкопленочными» (он сам чистокровный русак); в то же время считает, что «куркулей» надо грабить. Ко мне питал самые теплые чувства и даже сшил мне чулки из тряпок. Разговариваю с ним о его будущем, советую ехать в Казахстан и там устраиваться. Соглашается, но по глазам вижу: освободится, пойдет немедленно вновь бродяжничать и вновь попадет в тюрьму… и так до конца своих дней.

Точно так же поступил и Юрка — «алкаган», моряк торгового флота, любящий и понимающий музыку (он мне, а не я ему, читал лекции о Чайковском, Глинке, Шуберте и Шопене). Интересуется всем на свете. С нежностью вспоминает о сыне, который где-то там у него есть. Есть и семья. Он ее любил, а потом вдруг бросил и пошел бродяжить.

А вот среди бродяг — вдруг совершенно неожиданная фигура, бывший главный архитектор города Сочи Воскресенский. Сын петербургского присяжного поверенного, интеллигент старой формации. Воскресенский много читал, хорошо знает старый Питер. В Сочи его почти все знают: он выстроил главный кинотеатр, ряд зданий. Но поругался с начальством, начал пить, его выгнали с работы, выселили из казенной квартиры, лишили прописки. Полгода ходил по городу, не имея постоянного жительства (он — старый холостяк), опустился, оборвался и — получил год за бродяжничество. Отбыв год, вернулся в Сочи, — и все повторилось вновь: скитания по городу, случайные ночлеги, случайные заработки… Окончилось грандиозным скандалом: в одиннадцать часов вечера оборванный старик хотел проникнуть в ресторан «Каскад», самое фешенебельное увеселительное заведение Сочи, так же, кстати сказать, выстроенный по его проекту. Его не пустили, он поднял отчаянный крик, был доставлен в милицию. Через два месяца был осужден на три года лагерей за бродяжничество и хулиганство.

Вспоминаю этих людей и отчетливо сознаю, что им уже не подняться, не выбраться из трясины. И если бы они знали Блока (Воскресенский, впрочем, наверное, знает), то они сказали бы о себе его словами:

И в какой иной обители

Мне влачиться суждено,

Если сердце хочет гибели,

Тайно просится на дно?

(«Обреченный»)

(..) Каковы религиозные взгляды моих товарищей по несчастью? Решительно никаких. Говоря с ними, я испытывал странное чувство: точно князя Владимира на Руси еще не было. Это — не отрицание христианства, это — полное неведение о нем. Они знают (из соответствующего кинофильма), что Спартак был распят, но не знают, что распят был Христос. Они знают, что йоги творят чудеса, но не знают, что чудеса творил Христос. Когда им рассказываешь о Христе, слушают затаив дыхание. Все почему-то слышали про Библию и считают, что в ней предсказана война и то, что будут летать железные птицы (сведения эти идут от бабушек).

Однако христианство живет где-то глубоко запрятанное, притаившееся в народной душе. Это легко проследить, между прочим, в той легенде о Ленине, которая создалась в народе.

Имя Ленина — это единственное имя, которое пользуется уважением в народе (единственное — других имен нет). Однако образ Ленина претерпел своеобразную христианскую трансформацию. Образ Ленина, живущий в народном сознании, совершенно лишен той жгучей нетерпимости, революционной страстности, которая всегда отличала исторического Ленина и которая иногда придавала такой яркий колорит его статьям. Ленин в народном сознании — это всепрощающий добрый старик («дедушка Володя», — как его часто называют в народе). В течение тридцати с лишним лет ходила легенда о том, что Каплан якобы не была расстреляна по просьбе Ленина. Эту легенду повторяли буквально все — от профессоров и директоров школ до блатных парней. Легенде этой сокрушительный удар, как известно, нанесла книга Мальцева «Записки коменданта Московского Кремля», вышедшая в 1959 году.

Однако народное сознание и здесь нашло выход: я слышал от многих тюремных парней, что Каплан была якобы расстреляна вопреки приказу Ленина.

В народе все еще живет, к сожалению, идеализация Сталина. Объясняется она тем, что простой народ очень мало знает истину о зверствах Сталина. После пяти-десятиминутного рассказа о зверствах Сталина мгновенно исчезает всякая его идеализация. Во всяком случае, я не видел ни одного человека, который после моего рассказа о ежовских и бериевских временах решился бы его защищать.

К сожалению, очень не любят Хрущева и не хотят знать его исторических несомненных заслуг; имя Хрущева ассоциируется у простого человека главным образом с продовольственными трудностями.

О всех других деятелях вообще ничего не говорят.

Выше я говорил о среднем типе русского человека, как он мне представляется под свежим впечатлением тюрьмы. Есть, однако, в тюрьме и другие люди, люди испорченные до мозга костей, и о них тоже нельзя умолчать, ибо их появление представляет страшный симптом — симптом глубокой болезни, разъедающей общество.

А теперь мы приглашаем читателя вновь войти с нами в камеру шестьдесят восьмую Армавирской тюрьмы, — в камеру, в которой я провел последние полгода моего заключения (с 28 января по 10 августа 1970 г.).

Летний день. В камере жарко и душно. Ребята возбуждены. Из сумасшедшего дома (из Краснодара) приехал парень, которого туда возили на исследование: Колька из Ленинграда. Странный парень! С виду интеллигентный, говорит грудным голосом с модулирующими интонациями, среднего роста, шатен, любит стихи, двадцати трех лет; говорит, что сын инженера; слушает радио, что-то краешком уха слышал о «политических процессах» и любит сообщать всякие выдумки о «высокой политике». (Меня он раз заставил обомлеть, сообщив, что Солженицын и Якир арестованы, ему это будто бы говорил какой-то арестованный дьякон из Сочи, Николай Карпенко. При проверке оказалось, что никакого дьякона Карпенко в природе не существовало.) Сидит уже второй раз: в первый раз ограбил аптеку, во второй — ограбил в Сочи товарища. Наркоман с четырнадцати лет. Кроме того, у него странное извращение: он «вампирист», пьет кровь — свою и чужую; на вопрос, какие он чувства испытывает при этом, отвечает: «Пьянею, это кайф…»

Его товарищ — Иван из Ростова — среднего роста, плечистый парень, может быть очень тихим, вежливым, культурным; и вдруг… преображается в блатного со всеми аксессуарами и лексиконом лагерника. Тоже «вампирист» (впрочем, кажется, только на словах), — со смаком рассказывает, что якобы в крематориях видно, как растопленный человеческий жир стекает из желобка, и якобы он этот жир пил. На мой вопрос, где это было, отвечает: «В Ростове». Долго спорит со мной, когда я сообщаю, что единственный крематорий в СССР находится в Москве, и сожжение трупов производится так, что никакого жира при этом не стекает.

Третий товарищ — Серега из Сочи — рослый, атлетического вида парень, тихоня, молчаливый, замешан в ограблении магазина. Почему-то одержим страстью к французским словам; все время у меня спрашивает, как по-французски «я вас люблю», «вы прелестная девушка» и т.д.

Все они трое представляют «вампирный» трест. Ничего они не делают, — только треплются. Но трепотня, все время вертящаяся вокруг человеческой крови, тоже достаточно противна.

Ленинградский Колька приехал — сразу все приходит в движение, сидеть спокойно он не может: то делает кресты из ложек (их для этого плавят на огне), то делает наколки; на этот раз, пошептавшись с кем-то, начинает ломать потолок. Разломав потолок, когда остается пробить крышу, вдруг внезапно оставляет мысль о побеге. Потолок остается развороченным, никаких же попыток к побегу не предпринимается. Всех охватывает страх: что теперь будет? Один Николка беззаботен: «Не заметят», — хоть не заметить развороченный потолок никак нельзя.

Действительно, на другой же день замечают. Начинается «хипеж». Всех по очереди вызывают к начальству. Никто ничего не говорит. Тогда забирают в изолятор Алексея Ковалева, который не имеет к этому происшествию ни малейшего отношения.

Ленька — колоритная фигура. Местный армавирский парень, озорник и забияка. Сидит за угон автомобиля. В тюрьме остался таким же озорником, каким был на воле. Вечно матерщинит, вечно препирается с администрацией. Особенно любит переговариваться через открытые окна с другими камерами. Кричит обычно ничего не значащие фразы, вроде: «Здорово, Ванька!», «Здорово, Колька!» и т.д., а чаще всего кричит бессмысленный, но лихо звучащий клич: «Гай гуй!» Как-то раз подошел ко мне и потихоньку попросил:

— Напишите мне «Отче наш».

— А зачем тебе?

— Выучу и буду читать.

— А ты верующий?

— Верующий.

Вскоре его посадили в изолятор на пятнадцать суток, вышел оттуда бледный, осунувшийся, но такой же бравый, лихой, задиристый, наводящий страх на сокамерников и на администрацию. Я потихоньку спросил:

— «Отче наш» читал?

— Читал, — ответил он шепотом. Этого-то Леньку забрали снова в изолятор, а Николка молчит и принимает все как должное. Но тут уж мы все встали стеной за Леньку и так дружно, что Леньку выпустили. Не знаю, чем окончилась эта история, ибо как раз в этот день меня неожиданно вызвали на этап. Когда я быстро собирал свои вещи и никак не мог найти казенное полотенце, Ленька мне отдал свое.

— А ты как же?

— Ну, мы с Толиком (его товарищ) одним утираться будем.

И вот нас вывели на двор.

— Гай гуй! — услышал я крик на весь двор. На меня нашел озорной стих.

— Гай гуй! — закричал я.

— Сдурел, дед? — сказали ребята.

— Вам-то как не стыдно? — только развел руками надзиратель. Как бы то ни было, это было мое последнее впечатление от Армавирской тюрьмы.