Количество политзаключенных в психбольнице составляло около 10 процентов от числа всех больных

27 сентября 2024 Юрий Ветохин

Юрий Ветохин (1928-2022) — писатель, общественный деятель, трижды пытавшийся бежать из СССР: в 1963 году (неудачно), в 1967-м — был пойман в Черном море пограничниками, сидел в разных тюрьмах, в итоге был признан в Институте им. Сербского «невменяемым», с 1968 по 1974 гг. содержался в Днепропетровской психиатрической лечебнице, где его здоровье было подорвано медпрепаратами. В 1975 году признал себя письменно психбольным, а также что излечился и не собирается бежать. Был выписан из психбольницы, в 1976 году освобожден от принудительного лечения. В декабре 1979 года спрыгнул с круизного лайнера в 30 км от индонезийских островов, доплыл до одного острова за 20 часов. Получил политическое убежище в США, написал давно задуманную книгу «Склонен к побегу» (первая публикация в 1983 г.). Предлагаем вам отрывки из этой книги.

Политические заключенные

Я уже находился в заключении 6 лет. Своим чередом осень сменяла лето, зима — осень. Где-то во Вьетнаме шла война. На границе с Китаем Кремль имел вооруженное столкновение. Брежнев нанес визит Никсону в США.

— Никсон держал себя с Брежневым так, как будто он — меньше, — прокомментировал мне эту встречу Красный Командир.

Но в нашей тюрьме ничто не менялось. Бочковская регулярно проводила свои обходы, Каткова и Прусс — менее регулярно. Врачебные комиссии собирались каждые 6 месяцев, вызывали больных, беседовали с ними, но те никого не выписывали. Каких-нибудь 2-3 человека в год в расчет принимать не стоит.

Зато «выписка через баню» шла полным ходом. Мы видели таких «выписывавшихся», когда выходили на прогулку. Среди других машин, медленно проезжавших мимо нашей прогулочной клетки по заваленному строительным мусором двору, мы всегда замечали маленький ПИКапчик с откинутой задней крышкой, и видели торчащие из него голые ноги очередного трупа. Это были или тела самоубийц, или трупы зарезанных на операционном столе хирургического отделения, или же — жертвы лекарств и неудовлетворительного питания. В результате такой «выписки через баню» в спецбольнице часто появлялись свободные койки. На каждую освободившуюся койку сразу привозили нового больного. Среди вновь прибывших значительный процент составляли политические. В наше отделение привезли нескольких перебежчиков границы. Среди них: Шведов, Козулин, Ларин, Павлов и Чиннов.

Шведов был молодым человеком, воспитанником детского дома. Несмотря на неблагоприятные условия своего детства, Шведов не научился ни пить, ни воровать, ни даже курить. Вполне закономерно, что этому порядочному молодому человеку, хоть и не очень образованному, не понравился пьяный, лживый и вороватый советский образ жизни. Шведов уже предпринял две попытки побега и отсидел два срока в тюрьмах. За третью попытку его направили в спецбольницу.

Козулин и Павлов были в житейских делах поопытнее Шведова и их тянула за границу не одна идеология, а также желание избавиться от постоянной нищеты.

Ларин тоже был идеалист, как и Шведов. Участник Отечественной войны, Ларин после контузии получил инвалидность по психиатрии. Эта его инвалидность очень пригодилась КГБ-шникам. Арестовав при попытке перейти границу, Ларина без лишних формальностей послали в спецбольницу.

Самым значительным и самым приятным среди вновь прибывших был Анатолий Федорович Чиннов. Чиннов окончил химическое отделение Ленинградского Политехнического института и был аспирантом Технологического института, когда решил бежать на Запад. Вместе со знакомым священником он сделал попытку проникнуть в Западную Германию через Чехословакию.

Будучи глубоко верующим человеком, Чиннов больше всех из когда-либо встреченных мною христиан подходил под это название «христианин». Религиозное смирение и любовь к врагам не только были написаны на его лице и чувствовались во всей его небольшой фигуре, но и составляли самую его суть. Едва только Чиннова привезли, как Бочковская назначила ему мажептил в уколах. На всю жизнь я запомнил вид Чиннова, когда я встретил его в коридоре через несколько дней. Судороги от мажептила свели все его тело, а санитар силой тащил его в манипуляционную на очередной укол. У Чиннова перекосило шею, руки и ноги… Халат задрался ему на голову, и все его маленькое тело так обезобразилось, что я, подойдя вплотную, некоторое время не мог найти, где же у него голова?

Пытки не вызвали у Чиннова никакой ненависти к палачам. Однако пытки не заставили его и отказаться от Бога, на что рассчитывали палачи. Он переносил пытки спокойно, с достоинством. Когда наше отделение приходило в столовую и рассаживалось по местам, поднимался Чиннов и, осеняя себя крестным знамением, читал молитву. Читал он очень тихо. Однако, когда он сделал это в первый раз, это вызвало бурю негодования у тюремного начальства. С благословения начальства на Чиннова налетели санитары и надавали ему тумаков. Чиннов ни слова не возразил. Во время следующего приема пищи он опять встал и опять прочитал молитву. На этот раз санитары уже не били его, а только обругали. Потом все привыкли к его молитвам и уже ничего не говорили. Не малую роль в этом сыграл характер Чиннова. Чиннов жалел всех: и политических, и больных — уголовников и даже санитаров. Поэтому в конце концов санитары стали относиться к Чиннову не плохо. Я всегда признавал, что у Чиннова более совершенная вера в Бога, чем у меня.

— Толик, помолись за меня! — сказал я ему однажды.

— А я всегда молюсь за тебя, — просто ответил Чиннов.

Чиннов даже в спецбольнице распространял религиозную литературу. Формально эта литература называлась «антирелигиозной» и состояла из серии брошюр под названиями «Критика Православия», «Критика Католицизма» и т. п. Толик выбрал и отметил карандашом в этих книжках рациональное зерно и зачеркнул то, что не стоило читать, а в конце каждой брошюры вписал какую-нибудь молитву. Политзаключенные с радостью читали эти брошюры, а потом тайно передавали их друг другу. Ко мне попала такая брошюра, когда меня очередной раз пытали. Читать я не мог, однако молитву все же выучил наизусть и стал повторять ее ежедневно перед сном.

Все переходчики границы действовали на один манер, пытаясь попасть на Запад через буферные коммунистические страны. Они стремились, и, как правило, им это удавалось, — перейти чешскую, румынскую или польскую границу. Переход границы позднее обнаруживался по оставленным на вспаханной земле следам. Советские власти сообщали о нарушении границы «дружественным» пограничникам. Те организовывали поиск и находили беглецов.

Одному только Ведрову удалось уйти вглубь Румынии и даже побывать в Американском консульстве. Он попался, когда шел на пристань, чтобы сесть на американский пароход, о чем у него уже была договоренность в консульстве. Ведрова мне особенно жаль. Подобно Шведову, он воспитывался в детском доме и никогда не знал родительской ласки или искреннего участия. Проникнувшись ко мне уважением и симпатией, Ведров рассказал мне всю свою жизнь, не утаив даже некоторых своих грехов.

Одни только братья Шатравки разработали для себя оригинальный план побега. С помощью проводника им удалось пересечь финскую границу в болотистой местности. Преждевременно празднуя победу, они прыгали от радости. Однако скоро появились финские пограничники с собаками, которые арестовали их и самым грубым образом доставили на заставу. Потом, не обращая внимания на их просьбы и не считаясь с тем, что их ожидало в СССР, финны выдали Шатравок советским властям.

— Мало коммунисты били финнов! — говорили братья, вспоминая бессердечное отношение финских властей не только к ним, но и к эстонским беглецам, которые попались в то же время. Единственную и самую элементарную просьбу эстонцев: позволить им написать письма родственникам в Швеции перед передачей их в руки КГБ, — и то финны не удовлетворили.

Оба брата Шатравки были очень молодые: одному 20 лет, а другому — 17. Тюремщики разъединили братьев, направив их в разные отделения и даже на разные этажи здания.

Знакомство с новыми политзаключенными у меня происходило на прогулке. Как правило, я первый подходил к ним. Но один из вновь прибывших сам узнал меня:

— А я вас знаю, — сразу сказал он мне, едва мы повстречались на прогулке. — Я помню, как вы читали Есенина в Херсонской тюрьме 7 лет тому назад, когда я сидел за свою первую попытку побега. —И прибавил: — Такое забыть нельзя!

Тогда и я вспомнил его уроки Дзю-До, которые так и не помогли ему, ибо и вторая попытка побега тоже оказалась неудачной.

Значительную группу политических, которая постоянно пополнялась новыми заключенными, составляли осужденные за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и за «злостную клевету на советскую власть». К их числу принадлежали Муравьев, мистер Мальцев из США, Иван Стеба из Австралии, Матросов, Плахотнюк и другие, всего несколько десятков человек. Был среди них один малограмотный колхозник, который написал от руки и повесил на своей избе такое воззвание:

«Дорогие односельчане! Не выходите на работу на Пасху! Пускай в этот праздник работают одни коммунистические носороги!»

За это его пытали уже 13 лет.

На прогулке я познакомился с представителем «военной оппозиции» подполковником Матросовым. Он был начальником штаба дивизии (фельдшер уверял меня, что не простой дивизии, а дивизии КГБ!). Сел Матросов якобы за антисемитизм: в кандидатской диссертации на соискание ученой степени «кандидата военных наук» Матросов допустил какие-то выпады против евреев. Он имел очень влиятельных знакомых и родственников. Брат его занимал должность заместителя главного редактора газеты «Красная Звезда», приятели были, в основном, генералы. В разговоре со мной Матросов называл себя «тоже политиком» и предлагал мне свою дружбу. Однако, во время беседы из него выскакивали всякие коммунистические штампы и цитаты, как отрыжка из глотки пьяницы. Они раздражали меня и не способствовали возникновению чувства доверия к этому человеку. Матросов, подобно небольшому числу других привилегированных политзаключенных, получал так называемое «щадящее лечение», исключающее применение серы, инсулина, халоперидола и вообще всяких инъекций. Видимо, и питание его тоже было неплохое, ибо он сохранил свою солидную, крупную фигуру.

Другим таким же привилегированным политзаключенным на особом положении был бывший областной прокурор, но о нем я не знаю никаких подробностей.

Ярким представителем той группы политзаключенных, кто с оружием в руках боролся против коммунистов, кроме Фетишева, Залусского и Зайковского, был также Троцюк. Он сражался в рядах УПА и после пленения получил 25 лет. С каторги, которая проходила на рудниках в Казахстане, Троцюк сумел убежать. Он год скрывался, но потом его поймали и направили во Львовскую психбольницу. В психбольнице ему насильно сделали пункцию, т. е. взяли спинномозговую жидкость. Пункция дала осложнение, на которое, видимо, палачи и рассчитывали: отнялись ноги и пропала речь. Тогда Троцюка перевели в Днепропетровскую спецбольницу. Постепенно он стал понемногу ходить, но речь не вернулась. Он носил с собой карандаш и на бумажке писал слова. Писал он врачам, напоминая им, что сидит уже 30 лет, что с лихвой превысило и 25-летний срок по суду, и еще два года за побег. Несмотря на пытки, несмотря на все ужасы каторги, с ума он не сошел, только лицо посерело от лагерей и застыло в скорбном, мрачном выражении. Однажды он написал мне, что у него есть жена и она до сих пор ждет его.

Василий Иванович Серый, угонщик самолета, тоже говорил мне, что жена его ждет. Она, как когда-то жены декабристов, бросила дом и работу в Одессе и переехала в Днепропетровск, чтобы быть неподалеку от мужа и носить ему передачи. Такие женщины теперь большая редкость. Всего только у четырех политзаключенных, которых я знал, жены остались верны им, несмотря на давление со стороны КГБ: это у Серого, у Попова, у Троцюка и позднее — у Шостака. Остальные женщины по наущению коммунистов (жизнь проходит!) прокляли своих мужей, заочно развелись с ними и «устроили себе новую жизнь». Я думаю, что вряд ли эта «новая жизнь», построенная на предательстве, может быть счастливой. Но материалистки, наверное, путают счастье с удовлетворением своих половых потребностей.

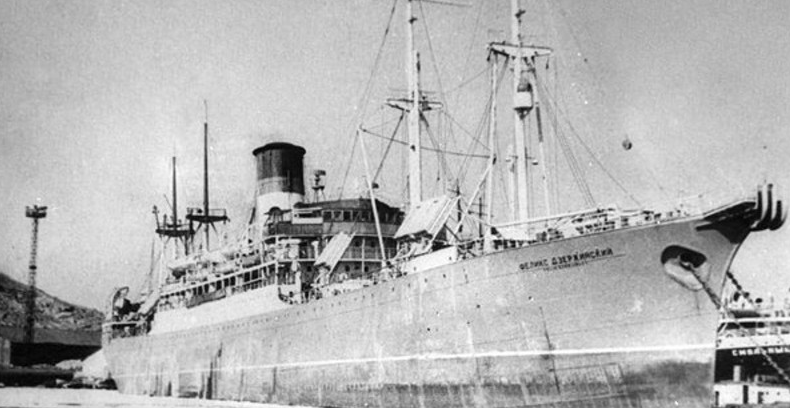

Из политзаключенных, находившихся на других этажах главного корпуса спецбольницы или же в соседних ее корпусах, я встречал очень немногих. Пару раз я встретил умершего сразу после освобождения члена НТС Евдокимова, один раз — механика иностранного теплохода. КГБ арестовал его, припомнив его русское происхождение, когда корабль зашел в советский порт. Я встретил также бельгийца, который после 35-ти лет проживания в Бельгии приехал в качестве туриста посмотреть на свою родину. Детей, родившихся в Бельгии, КГБ отпустил, а его самого упрятал в спецбольницу.

Хотя я никогда не видел многих политзаключенных, но один раз мне показали списки, сделанные тайно одним из моих товарищей по заключению. В этих списках количество политзаключенных значительно превышало 100 человек, т. е. составляло около 10 процентов от числа всех больных.