«Маленький член партии, что же дальше?»

29 января 2025 Стиг Дагерман

Стиг Дагерман (1923-1954) — шведский журналист, писатель. В 1946 году посетил Германию и написал путевые заметки, составившие книгу «Немецкая осень», отрывки из которой мы предлагаем ниже:

Суть правосудия

С радостью в послевоенной Германии плохо, а вот развлечений — хоть отбавляй. В кинематографах нет свободных мест ни на один сеанс до самой ночи, там даже ввели стоячие места, чтобы удовлетворить растущий спрос. В афише значатся военные фильмы союзников, а тем временем американские эксперты по милитаризму, вооружившись лупой, выискивают милитаристские тенденции в немецкой литературе. В театрах — лучший в Северной Европе репертуар и самая голодная в мире публика, а в танцзалах, куда военная полиция союзников под предлогом санитарной проверки приходит с рейдом пару раз за вечер, под наблюдением находится каждый квадратный метр. Но развлечения стоят дорого. Поход в театр — трата времени, которого много, и денег, которых мало. Бесплатные развлечения редки, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.

Частое развлечение в некоторых местах американской зоны — посещение заседания Spruchkammersitzung, то есть суда по делам о денацификации. Мужчина шуршит оберткой от бутерброда и с неиссякаемым интересом наблюдает, как одно за другим разворачиваются дела в голых залах суда, в наполовину разрушенных бомбежками дворцах правосудия, где уже ничто не напоминает о садистской элегантности, которой так любит окружать себя Фемида. Неверно думать, что мужчина с оберткой от бутерброда приходит в суд, чтобы насладиться запоздалым триумфом справедливости. Скорее можно предположить, что это заядлый театрал, который пришел сюда утолить свою жажду зрелищ. Spruchkammersitzung — воистину вершина сценического искусства, особенно когда занятые в спектакле актеры достаточно интересны и можно насладиться премилой захватывающей пьесой со множеством стремительных переходов от прошлого к настоящему, с бесконечными допросами свидетелей, когда малейший поступок обвиняемого за двенадцать обсуждаемых лет считается крайне важным и достойным внимания, — вот он, настоящий, прикладной экзистенциализм. Атмосфера сновидения и нереальности происходящего, в которой разыгрывается расследование печальных или внушающих ужас воспоминаний целой нации, безусловно, рождает литературные ассоциации. В этих судебных залах, с наполовину замурованными окнами и совершенно голыми стенами, холодными лампами накаливания и пострадавшей от бомбежек мебелью, словно погружаешься в фантасмагорию суда из «Процесса» Кафки и, сидя на самом верху, под исполосованным трещинами потолком, разглядываешь реальность, которая может служить иллюстрацией к заброшенным чердакам, где разворачивается действие романа.

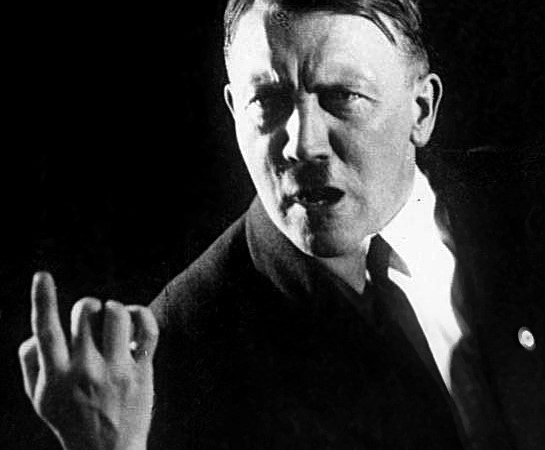

Характерно, что в этой ситуации столь серьезная вещь, как денацификация, становится в первую очередь событием для театрального критика. Однако для человека стороннего, разумеется, и эти короткие процессы, которые редко длятся больше нескольких часов, представляют особый интерес, поскольку с необыкновенной четкостью воссоздают картину происходившего при Гитлере, рассказывая о том, почему кто-то стал нацистом, а кто-то имел смелость им не стать. Во время допросов свидетелей порой веет холодом того ужасного времени, и исторический период, доселе остававшийся невидимым, оживает на несколько напряженных минут, когда в промозглом зале суда звенит сам воздух. Да, для того, кто не жил в Германии в это время бездействия, такие судебные процессы вызывают огромный интерес и внушают ужас как документы эпохи, но как инструмент денацификации они совершенно бесполезны, в этом немцы единодушны, и с ними невозможно не согласиться.

Немцы трогательно едины в своем мнении о глупейших и возмутительных формах, которые принимает денацификация. Одни (бывшие нацисты) без устали твердят о варварском коллективном наказании, другие полагают, что штраф в несколько сотен марок в любом случае варварством не назовешь, но считают, что вся эта возня с мелкими сошками, в то время как серьезным фигурам удается уйти от ответа, — невероятная растрата рабочей силы. Конвейерный принцип, безусловно, лишь добавляет самой идее денацификации опасный привкус комедии. Типична ситуация, когда коммунисты в своей предвыборной пропаганде, передразнивая Фалладу [Ганс Фаллада — немецкий писатель, получивший признание благодаря роману «Маленький человек, что же дальше?» (1932)] («Kleiner Pg — was nun?» [«Маленький член партии, что же дальше?» (нем.)]), обращаются к рядовым членам нацистской партии, разделяя возмущение денацификацией и пытаясь завоевать их доверие. Кстати, согласно новому речевому этикету, Spruchkammer теперь надо называть Bruchkammer, то есть «камера разрушения», или Sprichkammer — «говорильня».

Однако если вы хотите узнать хотя бы крупицы правды о двенадцатилетней истории страны, такая болтовня небезынтересна. Один из дней начинается с суда над скромным школьным учителем и заканчивается процессом над коррумпированным нацистским функционером. Дело происходит во Франкфурте-на-Майне, где Sprichkammer на удивление не оправдывает свою печальную репутацию. Разумеется, это связано с тем, что все-таки есть судьи, которые не стыдятся своего дела, не подбирают слова, не совершают символические реверансы перед обвиняемым.

Школьный учитель проходит по более легкой статье, он был штурмовиком, но особо не высовывался. Маленький бледный мужчина с хорошо поставленной речью отвечает на вопросы, как отличник воскресной школы. Рассказывает о своем безрадостном детстве, прошедшем в бедности, о том, что всегда мечтал стать учителем и уже успел пройти бóльшую часть непростого пути к этой мечте, но тут перед ним встал непростой выбор: выполнить долг, стать членом нацистской организации и добиться всего, о чем мечтал, или отказаться от будущего.

— Я принял решение вступить в эту организацию после множества сомнений и долгих обсуждений с отцом.

— Но почему именно штурмовые отряды?

— Потому что штурмовые отряды, на мой взгляд, были невиннее всего.

— «Die Strasse frei den braunen Bataillonen» [«Дорогу коричневым батальонам» (нем.) — официальный гимн НСДАП в 1930–1945 гг.] — по-вашему, это «невинно»? — спрашивает судья.

Однако у ответчика есть шестеро свидетелей, и все они в один голос твердят о его невиновности: свидетели заверяют судью в том, что ответчик ни разу не был замечен в пронацистских высказываниях, подтверждают, что он слушал иностранные радиостанции (этим, кстати, занимались все обвиняемые), свидетели-евреи говорят, что он всегда дружелюбно относился к евреям (такие свидетели есть у всех обвиняемых — их гонорар составляет около двухсот марок каждому); выступает директор школы, естественно не посещавший его уроков, но при этом на удивление хорошо осведомленный об их содержании. Под конец выходит девчушка из библиотеки школьной семинарии и рассказывает, что ответчик всегда был честным, готовым на самопожертвование, верным своему долгу, хорошо обращался с книгами, детьми и собаками, а потом начинает рыдать, когда судья жестко прерывает ее и говорит, что это к делу не относится. Наиболее веским основанием для оправдательного приговора школьному учителю становится то, что он дирижировал церковным хором целый год после того, как церковная деятельность стала считаться компрометирующей. Сам прокурор произносит слова в его защиту, и дело закрывают.

Потом слушаются два рутинных дела, мужчина с оберткой от бутерброда несколько рассеянно и разочарованно уделяет им свое внимание — дела настолько же заурядные, как и фамилии ответчиков: Мюллер и Краузе. На работе герр Мюллер был членом неудавшегося нацистского профсоюзного движения — нацисты на протяжении нескольких лет на удивление безуспешно пытались вдохнуть в профсоюзы хоть какую-то жизнь, но тщетно. Свидетели подтверждают, что он, по крайней мере, никому не угрожал и никого ни за что не агитировал, однако два раза был замечен в профсоюзной униформе, причем один раз — в день рождения Спасителя. К тому же он, разумеется, слушал иностранные радиостанции и помогал одной еврейской семье. Вердикт — две тысячи марок в качестве Wieder-gutmachung [Компенсация (нем.). После 1953 г. — репарация, которую немецкое правительство обязалось выплачивать жертвам нацистского режима]. Униформа подлежит уничтожению, а ответчику предстоит приобрести себе костюм и пару обуви.

Герр Краузе слушал иностранные радиостанции, а еще у него есть кузен-еврей. Герр Краузе, вступивший в партию только в 1940 году, — маленький, постоянно кашляющий бухгалтер в очках, которые все время нервно путешествуют между переносицей и столом. Герр Краузе принес шестнадцать длинных справок от руководства банка, от коллег из банка, от соседей, от лечащего врача и от адвоката, занимавшегося его бракоразводным процессом. Герр Краузе зачитывает их гнусавым сонным голосом, постепенно усыпляя судью и присяжных. С задней скамьи доносится шуршание обертки от бутерброда.

Почему же в 1940 году герр Краузе стал нацистом?

В справках говорится, что это было связано с бракоразводным процессом, который начался в 1930-м и не остановился с приходом нацизма. В 1939 году процесс завершился, и герр Краузе остался практически без штанов, но зато с язвой. Доведенный до отчаяния, в 1940 году он последовал примеру коллег и все-таки пошел на этот отвратительный шаг.

На этом судья перебивает его:

— А не было ли ваше решение связано с тем, что именно в этом году была побеждена Франция, герр Краузе, и вы сочли необходимым выразить свою солидарность с победителем, особенно если учесть, что такое решение гарантировало вам значительно более высокооплачиваемую должность?

Нет, ну что вы! Герр Краузе ни в коем случае не Nutziniesser [Бенефициар (нем.)], герр Краузе не собирался заработать на жалком подобии победы. Да-да, подобии, — он же слушал иностранные радиостанции. К тому же герр Краузе действительно получил повышение, но исполнять свои обязанности ему пришлось в банке на Восточном фронте — «сами понимаете, господин судья, для человека с моим желудком…» Нет, просто герр Краузе был болен и беден, нужно было как-то предотвратить надвигавшуюся катастрофу. В остальном — вот шестнадцать справок, там все сказано.

Адвокат тем временем листает толстое постановление и наконец с победоносной улыбкой требует, чтобы ему предоставили слово. Возможно, из справок это не совсем ясно, но, вообще-то, герр Краузе при оккупантах продолжает работать все в том же банке, а, согласно закону о денацификации, немцы, официально работающие на военное правительство, не могут быть обвинены в нацизме.

— Разве можно предположить, господин судья, что американцы взяли бы на работу подозрительную личность, да еще на такую высокую должность?

В зале суда воцаряется тишина, и из этой мертвой тишины возникает плотная, черная, непроницаемая плашка цензуры и мягко опускается на документы. Герра Краузе вскоре отпускают, сняв все обвинения, и он уходит — маленький, нервный, покорный и, как всегда, услужливый. Груз страданий из-за развода и больного желудка прижимает его очки к носу, герр Краузе собирает шестнадцать напечатанных на машинке справок и засовывает их в блестящий кожаный портфель — добрый сгорбленный человечек кланяется судье, присяжным, адвокату и прокурору и быстро выходит из зала, так же сильно боясь опоздать на службу в банк в 1947 году, как боялся в 1924-м, 1933-м и 1937-м, а также в 1942-м, накануне Сталинградской битвы.

Зато следующим вызывают герра Зинне, и его добрым никак не назовешь. Герру Зинне семьдесят три года — дряхлый, седой, с кукольной головкой, он выглядит как ангел на пенсии. Но герр Зинне вовсе не ангел. Герр Зинне призван к ответу как активист. Он был главой квартала во Франкфурте, и никакие справки о том, что он всегда хорошо относился к евреям или слушал английские радиостанции, ему не помогут. У суда есть документ, в котором говорится, что герр Зинне сказал следующее: «В моем квартале евреям не место». У суда есть свидетели, которые рассказывают, как герр Зинне угрожал владельцам магазинов в своем квартале, что обратится в высшие инстанции, если они осмелятся отпускать продукты покупателям-евреям. Только после закрытия свидетели-евреи могли зайти в магазин с черного хода, чтобы тайком купить еду. Одна из свидетельниц часто видела, как герр Зинне подслушивает, стоя рядом с почтовым ящиком ее подруги-еврейки. Сын герра Майера, чей балкон хорошо видно из окна герра Зинне, как-то вечером стоял на балконе с девушкой-еврейкой. На следующий день герр Зинне устроил герру Майеру выволочку, что, мол, нечего евреям делать на немецком балконе.

Все это время беличьи глазки герра Зинне бегают от одного свидетеля к другому, и возможно, все дело в оптической иллюзии, но внезапно возникает четкое ощущение, что герр Зинне завернут в пленку холодного ужаса, а его высохшее старческое тело излучает смертельный холод, от которого у присутствующих, сидящих в десяти метрах, по коже пробегает холодок.

Слово предоставляется одному из свидетелей-евреев:

— В квартале герра Зинне проживал высокопоставленный партийный функционер, но его мы совершенно не боялись, что характерно. Зато все мы ужасно боялись герра Зинне. Герр Зинне не принадлежал к нацистской верхушке, но был одной из тех тихих преданных, невероятно эффективных шестеренок, без которых машина нацизма не продержалась бы и дня.

Герр Зинне медленно встает.

— Герр Конн, но ведь вы каждый день так мило здоровались со мной, — гнусавит он, — мне казалось, что вам совершенно не на что жаловаться!

— Герр Зинне, — мягко перебивает его судья. — Я не сомневаюсь, что очень многие вежливо с вами здоровались, потому что боялись вас, герр Зинне.

— Меня?! Старого, больного человека?!

— Посмотрите в глаза этому старику! — пафосно восклицает адвокат защиты. — Разве его можно бояться?

У одной из свидетельниц начинается истерика:

— Подумайте лучше о глазах старых евреев из квартала герра Зинне! — кричит она.

Герр Зинне объясняет, что это все ложь: того балкона, о котором шла речь, из его окна вообще не видно, он никогда не говорил, что в его квартале евреям не место, и никому не запрещал делать покупки в магазинах квартала. Слушание откладывается на неделю, поскольку необходимо вызвать для дачи показаний владельцев магазинов, и герр Зинне в одиночестве устремляет взгляд в прошлое и уходит, по-детски надменно задрав свой семидесятитрехлетний нос и не замечая бурлящей за спиной волны презрения.

Дело Вальтера простое, но интересное. Вальтер — косолапый великан — предстает перед судом, швыряет свою трость на стол и обвиняет правительство Гессена в коррумпированности, но судья тут же грубо обрывает его. Вальтер служил в нацистском комитете и обвиняется в том, что был информатором, но самое интересное, что и в 1946 году герр Вальтер продолжает работать в том же комитете, и именно в 1946 году у него достаточно денег, чтобы купить в Гессене хутор. В суд на него подал герр Бауэр — толстый и туповатый торговец лошадьми, который, судя по всему, ни минуты не страдал от недоедания в этой истощенной от голода стране. Вскоре выясняется, что порыв торговца лошадьми далеко не так благороден, как можно было бы предположить. Оба господина просто-напросто торговали овсом на черном рынке, в чем им помогал некий безымянный американский майор, о котором в завтрашней газетной статье, посвященной этому заседанию, не напишут ни слова. Торговец тут же припомнил нацистские взгляды конкурента и подал на него в суд. Рассмотрение дела откладывается за неимением свидетелей, но судья не может удержаться от саркастичного замечания в сторону торговца:

— Со старыми господами было легче иметь дело, правда?

— Новые тоже сгодятся, господин судья, — ничуть не стушевавшись, отвечает торговец.

И это чистая правда, в этом и есть настоящее отчаяние, идиотизм и трагедия — новые хозяева в комиссиях и законодательных органах вполне сгодятся для тех, кто в достаточной мере свободен от предрассудков, кто владеет искусством переобуваться на ходу. Жертвам нацизма приходится тяжелее, потому что им чинят препоны повсюду. Они имеют право на сидячие места в поездах и на покупку без очереди в магазинах, но даже не мечтают воспользоваться этими правами, а вот господа Вальтер и Бауэр с помощью провидения, зачастую американского, устроились очень неплохо, и для них всегда найдется лазейка в жалких зарисовках из судебных процессов по денацификации.