Ни детективный триллер, ни встреча с настоящим привидением не выдержат конкуренции с государством

26 марта 2025 Стиг Дагерман

Стиг Дагерман (1923-1954) — шведский журналист, писатель. В 1946 году посетил Германию и написал путевые заметки, составившие книгу «Немецкая осень». Предлагаем вашему вниманию эссе из этой книги «Мой взгляд на анархизм» (1946):

В зависимости от степени вооруженности анархистов и наличия у них законных возможностей применять оружие, противники анархизма часто придерживаются разных точек зрения насчет того, насколько анархизм как идеология опасен. Если с 1936 по 1939 год в Испании анархист считался столь опасным для общества, что в него стреляли с двух сторон одновременно: в грудь — немцы и итальянцы, а в спину — его же «союзники», русские коммунисты, то современный шведский анархист в некоторых радикальных, к примеру марксистских, кругах считается человеком потерянным, романтиком, наивным пэпэшником [принятое в 1940-е гг. в Швеции сокращение для выражения «противник плановой экономики»] с глубоко сидящими в нем либеральными комплексами. Более или менее осознанно люди волшебным образом умудряются закрывать глаза на важный факт: анархистская идеология, в сочетании с экономической теорией, синдикализмом, во время гражданской войны в Каталонии привела к возникновению прекрасно работающей системы производства, основанной на экономическом равенстве, к духовному единству, к практическому сотрудничеству без навязывания каких-либо идей, к целесообразному объединению усилий без ущемления личной свободы — то есть анархистам удалось создать целое из того, что считалось противоположностями.

Итак, чтобы сразу же покончить с той критикой анархизма, к которой прибегают люди, путающие свое скромное безобидное редакторское кресло с пороховой бочкой и считающие, что в силу, например, переписки с русскими они обладают монополией на знания о том, как и чем живет рабочий класс, в этом тексте я буду говорить о том особом виде анархизма, который в латиноамериканских странах называется анархо-синдикализм и который оказался там крайне эффективным инструментом, не только чтобы обрести ранее задушенную свободу, но и чтобы заработать на хлеб.

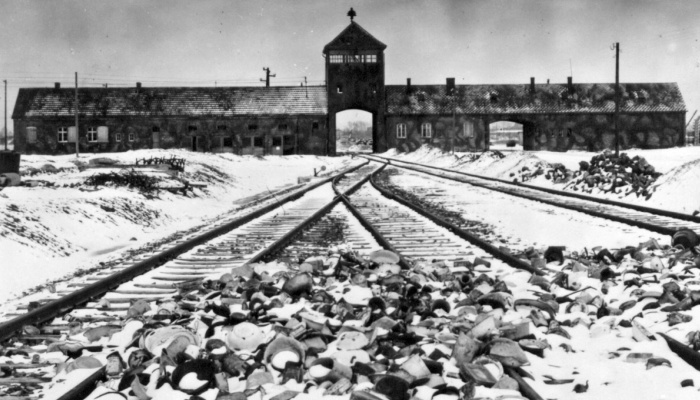

Когда мы выбираем политическую идеологию, путь, ведущий к состоянию общества, которое хотя бы на несколько процентов соответствовало бы тому, о чем мечтали люди, пока не оказалось, что земные компасы врут, мы всегда безнадежно констатируем, что другие возможности утрачены и банкротство уже наступило. Масштабы этого банкротства для нацистов, фашистов, либералов и заинтересованных в либеральном направлении лиц, как и для авторитарных социалистов всех мастей, ясно показывает не только количество руин, трупов и инвалидов в странах, непосредственно принимавших участие в войне, но и число невротиков, невменяемых и гармонично ущербных людей в таких, казалось бы, легко отделавшихся странах, как Швеция.

Показателем ненормальности общественной системы является не только вопиющая несправедливость в распределении еды, одежды и возможности получать образование; следует отметить, что к мирским высшим инстанциям, внушающим страх тем, кем они управляют, следует относиться со здоровым недоверием. Такие построенные на страхе системы, как нацизм, сразу выдают себя безудержной физической брутальностью, но при внимательном взгляде обнаруживается, что даже самое демократическое государственное устройство оказывает огромнейшее давление на простых людей — ни детективный триллер, ни встреча с настоящим привидением не выдержат конкуренции с государством. Мы все помним мрачные, внушающие ужас заголовки времен Мюнхенского соглашения — сколько неврозов на их совести! — но война на нервах, которую сейчас ведет мировое правительство на встрече ООН в Лондоне против народов всего мира, — не менее изысканный способ. Не будем говорить о такой мелочи, как то, что горстка делегатов играет миллиардом человеческих судеб словно мячиком, и никому даже и в голову не приходит, что в этом есть что-то не то — бог с ними! — но бесчеловечен, более того, психологически безрассуден, способ, которым объединяются судьбы мира. Психологического насилия, заставляющего избрать одно и то же название для политики столь разных стран, как Англия и Советский Союз, уже вполне достаточно, чтобы заклеймить формы правления обеих этих стран как бесчеловечные.

Утверждение государственных интересов важно для всех авторитарных режимов, как демократий, так и диктатур, и со временем оно превратилось в самоцель, из-за чего потерян изначальный смысл политики — утверждать интересы определенных групп людей. Более того, либеральная пропаганда превратила элемент человечности в политике в нечто банальное, прикрывая эгоистические монополистские интересы милыми догматами о гуманности, чуждыми всякого идеализма, но это, разумеется, ни в коей мере не подрывает доверия к человеческой способности приспосабливаться — по крайней мере, пропагандисты веры в государство пытаются убедить нас в этом.

Постепенное превращение понятия «государство» в абстракцию, на мой взгляд, одна из опаснейших условностей среди тех ловушек, через которые приходится пробираться писателю. Преклонение перед конкретикой, которое Харри Мартинсон [Харри Эдмунд Мартинсон (1904–1978) — шведский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1974 г., автор космической поэмы «Аниара»] во время своего визита в Советский Союз счел важнейшим аспектом веры в государство и которое в основном выражено изображениями Сталина во всех видах и формах, представляет собой лишь один из способов канонизировать абстракцию, лежащую в основе жуткого своеобразия понятия «государство». Именно абстракция может, благодаря своей неприкосновенности, своей инаковости, в легко поддающемся влиянию мире поработить активных, парализовать волю, связать по рукам инициативу и превратить силу действовать в разрушительный невроз, сделать возможным психологическое насилие, которое на какое-то время, конечно, может гарантировать правящему классу определенную степень гармонии, удобства и создать видимость политического суверенитета, однако в долгосрочной перспективе это не более чем социальный бумеранг.

Компенсация за утраченную индивидуумом способность действовать, которую на каждых выборах предлагает ему управляемое государством общество, недостаточна и становится тем более недостаточной, чем дольше подавляется инициатива. Невидимые оковы, в своей величественности и сложносочиненной роковой общности подобные облакам, объединяют государство с миром больших финансов, управляют управляющими, политика денег внушает непосвященной части человечества фатализм, которому не могут противостоять ни огромные здания государственных учреждений, ни Синклер [Эптон Билл Синклер-младший (1878–1968) — американский писатель, выпустивший более 90 книг в различных жанрах, представитель разоблачительной журналистики, социалист] с его бесконечными романами.

Таким образом, следует твердо сказать, что современное демократическое государство предлагает нам антигуманизм совершенно нового вида, который по степени накала не уступает авторитарным режимам. Принцип «разделяй и властвуй» ни в коем случае не потерял своей актуальности, но, по крайней мере, тревога из-за голода, тревога из-за жажды, тревога из-за социальной инквизиции как средства достижения суверенитета в государстве всеобщего благосостояния уступили место тревоге из-за неизвестности, из-за неспособности человека распоряжаться своей судьбой в важных вопросах. Попавший в ловушку государства человек ежеминутно болезненно переживает бессильную неуверенность и напоминает обрывок бересты, упавший в бурный ручей, или вдруг обретший способность мыслить вагон поезда, который вынужден следовать за неким локомотивом, не имея ни малейшей возможности самостоятельно смотреть на семафоры и быстро переводимые стрелки. Кое-кто, анализируя мой роман «Змея», называл мою увлеченность страхом «романтикой страха», в то время как сама суть романтики в ее бессознательности, в решительном стирании любых фактов, не укладывающихся в схему. Там, где романтик страха с тайной радостью оттого, что все внезапно сходится одно к одному, пытается сделать систему страха всеобъемлющей, аналитик страха борется со своим анализом как с первым бастионом на пути к страху, пытаясь хирургическим скальпелем обнажить все его таинственные разветвления. В политике это означает, что романтик, принимающий все, чем питается пылающий огонь его веры, не может возразить общественной системе, основанной на страхе, а напротив, с упоением фатализма считает ее «верной».

Для меня же как для аналитика страха важно использовать метод исключения, чтобы отыскать решение, при котором вся машина работает на чем-то, кроме страха и ужаса. Разумеется, это предполагает совершенно новое измерение политики, которое необходимо очистить от тех условных представлений, которые мы привыкли считать непреложными истинами. Социальная психология должна разоблачить миф об «эффективности» централизованной системы. Эфемерные материальные блага никогда не окупят невроза, возникающего из-за отсутствия видения общей картины и неспособности определить свое место в обществе. Разделение огромного коллектива на малые группы сотрудничающих индивидуумов, остающихся при этом автономными единицами, — что проповедует анархо-синдикализм — становится единственной приемлемой для психики возможностью в невротическом мире, где человек уже пошатывается под тяжестью политической надстройки. Возражение насчет того, что распад государств как единиц помешает международному сотрудничеству, разумеется, не выдерживает критики; ведь никто не может утверждать, что государственная внешняя политика ведет к сближению наций.

Более сложное возражение состоит в том, что народ в массе своей не имеет количественных предпосылок для построения анархистского общества. Это до определенной степени правда. Привычка выбирать между правым и левым блоками и безынициативность оказали разрушительное воздействие на нетрадиционное политическое мышление. (Уже по этой причине я решил излагать свои взгляды на анархизм главным образом через отрицание.) Однако я сомневаюсь в том, что вера в авторитеты и централизацию действительно является базовой структурой человеческой природы. Наоборот, мне видится в каком-то смысле совершенно новый способ мышления: за неимением лучшего слова, я могу назвать его интеллектуальным примитивизмом, который с аналитической дотошностью препарирует важные традиции, оставленные его предшественником, примитивизмом сексуальным. Такой способ мышления со временем может завоевать достаточно прозелитов среди тех, кто ценой неврозов и мировых войн пытается действовать в соответствии с методичками Маркса, Адама Смита или папы римского. Возможно, это, в свою очередь, предполагает и возникновение абсолютно новой литературы, законы которой совершенно точно достойны исследования.

Будучи анархистом (и пессимистом, в том смысле, что он осознает исключительно символическую ценность своих усилий), писатель пока что может с чистой совестью довольствоваться скромной ролью дождевого червя в поверхностном культурном слое, который без него просто окаменеет под влиянием иссохшей традиции. Он может быть политиком невозможного в мире, где слишком много людей встает на сторону политики возможного, — несмотря ни на что, эта роль удовлетворяет лично меня и как члена общества, и как индивидуума, и как человека, и как автора романа «Змея».