И тут все смешивались — русские и иностранцы, белые и черные, англичане и панамцы

24 марта 2025 Игорь Дьяконов

Игорь Дьяконов (1915-1999) — доктор исторических наук, востоковед, лингвист. Работал в Эрмитаже с 1937 г. Во время войны был переводчиком в отделе пропаганды Карельского фронта, где писал и печатал листовки, участвовал в допросах пленных. В 1944 году участвовал в наступлении советских войск в Норвегии и был назначен заместителем коменданта города Киркенес. Впоследствии — почетный житель этого города.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Дьяконова «Книга воспоминаний» (первая публикация — 1995 г.).

Радиостанция помещалась в «городском убежище». В самом центре Мурманска (стоявшего на скальном грунте) было высечено обширное убежище на шесть этажей в глубину. В шестом (если считать сверху вниз) скрывалось, естественно, самое драгоценное — обком партии, и туда вход был только по сверхособенным пропускам. В пятом находилась радиостанция, а четыре верхних служили собственно убежищем для всех желающих. Это были пустые коридоры и лестницы, сидеть можно было только на каменном полу, но убежище защищало надежно: однажды, работая на радиостанции, мы с Фимой прозевали авиационный налет — нам его было практически не слышно, — а при выходе мы увидели перед дверью в убежище большую, вероятно, тонновую воронку.

Первое время, чтобы я освоился, мы работали вдвоем: я читал сводку, а Фима — статью. Микрофон, естественно, у нас был только один, и его нужно было поворачивать то к одному из нас, то к другому. Раз я прочел свой текст, Фима протянул руку за микрофоном, а тут оказалась небольшая утечка тока, и его дернуло. Уступая ему микрофон, я посмотрел на него и по выражению его лица понял: он сейчас матюгнется; реакции у меня тогда были скорые, и я мгновенно выключил микрофон. Но потом долго разыгрывал его, говоря, что он рассекретил нашу «подпольную» станцию.

Не в тот же ли вечер мы устроили Фиме «отвальную» и, ужиная в гостиничном ресторане, раздавили весьма порядочный графинчик. К тому же кончился табак, и я попытался свернуть цигарку из чая, бывшего в моем сухом пайке, выданном на дорогу. Ничего хорошего, кроме сердцебиения, от этого не получилось.

Ресторан этот был как ресторан, с эстрадой для оркестра — пустующей, по большей части, — со столиками на четверых, с чистыми скатертями. Кормили там хорошо, по военному времени даже необыкновенно хорошо.

Но что характерно — зал ресторана во всю длину был разделен толстым красным плюшевым шнуром на медных стойках. Шнур этот отделял советских посетителей от жителей гостиницы — иностранцев, главным образом, моряков с прибывавших морских конвоев, и в небольшом числе — английских и американских офицеров. Возникшая с начала 30-х гг. idee fixe о необходимости строгой изоляции советских от иностранцев продолжала действовать.

Это было тем более нелепо, что город бомбили по многу раз в сутки, а так как в гостинице «Интурист» не было бомбоубежища, то все жители ее спускались просто в первый этаж — в холл и служебные коридоры.

Выла сирена, и потом:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога! — И все тянутся вниз на первый этаж.

И тут все смешивались — русские и иностранцы, белые и черные, англичане и панамцы. Лишь английские офицеры держались особняком и не отвечали, когда с ними заговаривали. Вес остальные образовывали оживленно беседующие группы. Американские торговые моряки (некоторые из них, спускаясь в холл во время тревоги, напяливали каски) продавали сигареты, причем брали за них произвольную сумму советских денег (на которые так или иначе ровно ничего нельзя было купить), но при обязательном условии: чтобы на купюре был изображен Ленин (таким образом, цена пачки сигарет была не ниже десятки, но что десятка, что пятак — нам было все равно: обеды мы оплачивали не наличными, а талонами). Я, с моим знанием английского языка, всегда был в центре какой-нибудь группы. Но чаще, чем деньги, американцы выпрашивали сувениры. Особенно звездочки с шапок — это мало кто соглашался отдавать, потому что это, как мы пытались объяснить американцам, badge, отличительный гербовый знак советского солдата.

Как-то раз во время затянувшейся тревоги я разговорился с рослым моряком-американцем. Среди прочего, он спросил, какие в городе есть достопримечательности, и почему в отеле нет бомбоубежища. Я ответил ему, что в гостинице убежища действительно не надумали построить, но что в городе есть замечательное скальное бомбоубежище для всех горожан, действительная достопримечательность. Он заинтересовался и спросил, нельзя ли посмотреть ее. Я сказал, что как раз туда иду, должен там быть через десять минут. Он проверил шнурки на каске (которой, конечно, не снимал) и выразил желание пойти со мной. Тревога как раз кончилась.

Я довел его до убежища, спустился вниз на разрешенные четыре этажа, попросил его подождать меня и пошел вниз на свою радиостанцию. Через пятнадцать минут поднимаюсь и, видя его сидящим на полу четвертого коридора, говорю ему:

— Ну, пойдемте домой, в отель.

— Нет, — говорит он, — я еще немного здесь посижу.

— Сколько же времени Вы намерены сидеть?

— Ну, до завтрашнего утра, — сказал американец.

Я его понял: месяцы на палубе корабля в ожидании налета и без убежища.

Разговаривали в холле гостиницы — и прислушивались к разрывам. Немецкие бомбардировщики имели по четыре пятисоткилограммовые бомбы или по две тонновые. Садиться с ними было нельзя, так что если невозможно было сбросить на цель, сбрасывали куда попало. Летели они на Мурманск с заданием бомбить суда в порту и причалы; но вокруг порта был такой зенитный барраж, что никто не мог прорваться; и бомбы сбрасывали на жилые кварталы.

Вообще зенитка очень редко могла попасть в самолет; но когда небо полно ватными клочками зенитных разрывов, лезть в них большинство летчиков психологически не могло. Поэтому в течение всего времени немецкого господства в воздухе Мурманский порт практически не страдал, а в городе не было ни единого целого дома.

Итак, беседуем с американцем и считаем: У-ух! У-у-ух. Фииють-фюить. У-ху-ху-ух: третья — куда упадет четвертая? У-у-ухх!! Мимо! — Иногда перед этим был знакомый «не наш» звук летящих самолетов, иногда бомба ухала без дополнительного предупреждения, кроме тревоги.

В каждом налете участвовало немного немецких самолетов — десять, от силы двадцать — значит, до восьмидесяти сброшенных полутонок — не так уж страшно. Но было по десять, пятнадцать и даже по двадцать налетов в сутки, а это уже полтысячи бомб.

И затем: — А-ат-бой! (Или, как говорили американцы, Attaboy!). До следующей тревоги через час, или два, или три.

Иной раз во время тревоги мы стояли у комнатки дежурного по гостинице; тот непрерывно принимал телефонные звонки, сообщавшие о попаданиях. До сих пор не могу себе простить: однажды дежурному сообщили, что на перекрестке, метрах в 300 от гостиницы, ранило осколком женщину; у меня в кармане был индивидуальный пакет с бинтом, а я не побежал на помощь.

Вообще говоря, во время бомбежек страшны были не бомбы — попадет такая, и вопросов больше нет; а страшны были барабанившие вокруг осколки от наших зениток. Мне не раз приходилось возвращаться с радиостанции под грохот зениток и разрывы бомб. Один раз четвертый свист застал меня перед входом в гостиницу, и пришлось упасть в снег. Я потом подобрал кусок стабилизатора «моей» бомбы (она упала от меня в полутора метрах, если не ближе; мне чертовски повезло); я долго носил стабилизатор в моем полосатом сидоре — потом, конечно, выбросил.

Я не имел ничего против возвращения с радиостанции под бомбежкой, но выходить под бомбежку, чтобы идти на станцию, мне определенно не нравилось — особенно когда бомбежка только начиналась. Поэтому раза два я пропустил очередную передачу, о чем честно и сообщил Суомалайнену, получив большой, но заслуженный нагоняй. Правда, от слушателей жалоб не поступало.

Как-то раз я стоял внизу во время очередной бомбежки, а в углу сидел на корточках моряк-негр необыкновенной черноты. Ко мне подошел наш офицер-моряк, капитан-лейтенант, назвался Фейнбергом и сказал мне:

— Простите, я слышу, Вы говорите по-английски. Не могли бы Вы помочь мне взять интервью у этого негра? Я работник редакции газеты Северного флота. — Я, конечно, согласился, и мы подошли к негру. Завидя двух русских офицеров, он встал.

— Вот этот джентльмен, — сказал я ему, — журналист и хочет взять у Вас интервью. — На лице негра изобразился искренний восторг. Я стал переводить вопросы Ильи Львовича.

— Вы давно в Мурманске?

— Прибыл с последним конвоем.

— Как Вам нравится в Советском Союзе?

Негр выразил необходимый восторг. На самом деле, чем Мурманск не устраивал матросов, это только отсутствием доступных баб. Мы с Фимой видели, как в проходе ресторана валялся, извиваясь, громадный негр, вопя: «No fuck thing!»

— А бывали ли Вы в Советском Союзе раньше?

— Бывал, — ответил радостно негр.

— Когда же?

— В 1918 г., в составе американских оккупационных войск.

Интервью закончилось.

Неподалеку стоял памятник жертвам американской интервенции 1918 г., и во время бомбежки, если она заставала их на улице, американские моряки за него прятались, как будто памятник мог охранить их от бомб.

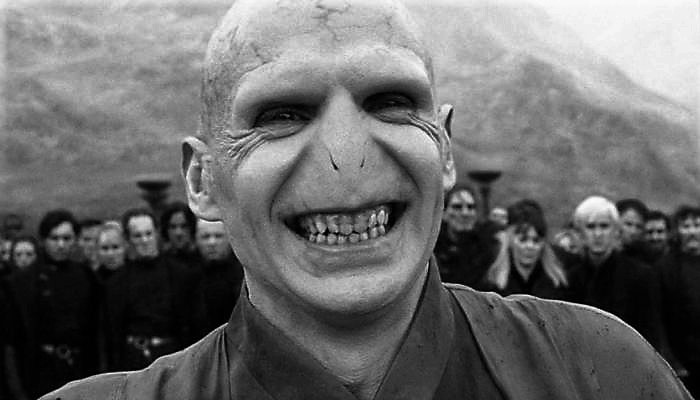

Фото: пожары в Мурманске после авианалетов в 1942 г.