«Я уверен, что мы встретимся и будем по-прежнему вместе…»

14 октября 2020 Ксения Волянская

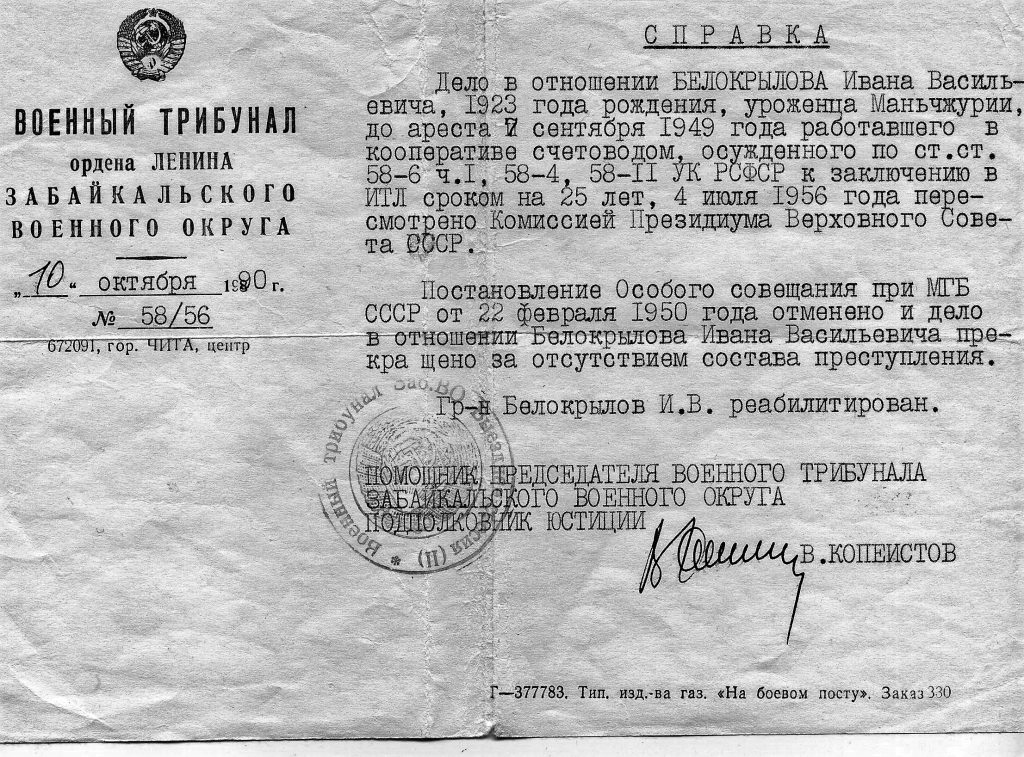

Он родился в Китае, служил у японцев, был советским разведчиком, заключенным и художником Степлага — о судьбе Ивана Белокрылова нам рассказывают документы, близкие люди и картины.

***

Джезказган, Джезказган,

По твоим бескрайним степям

Не проскачет никто как твой друг

Кроме бурь песчаных да вьюг.

Белым землю метель заметет,

Воет день и ночь напролет.

Я один в этом страшном краю

Эту грустную песню пою.

(песня заключенных Степлага)

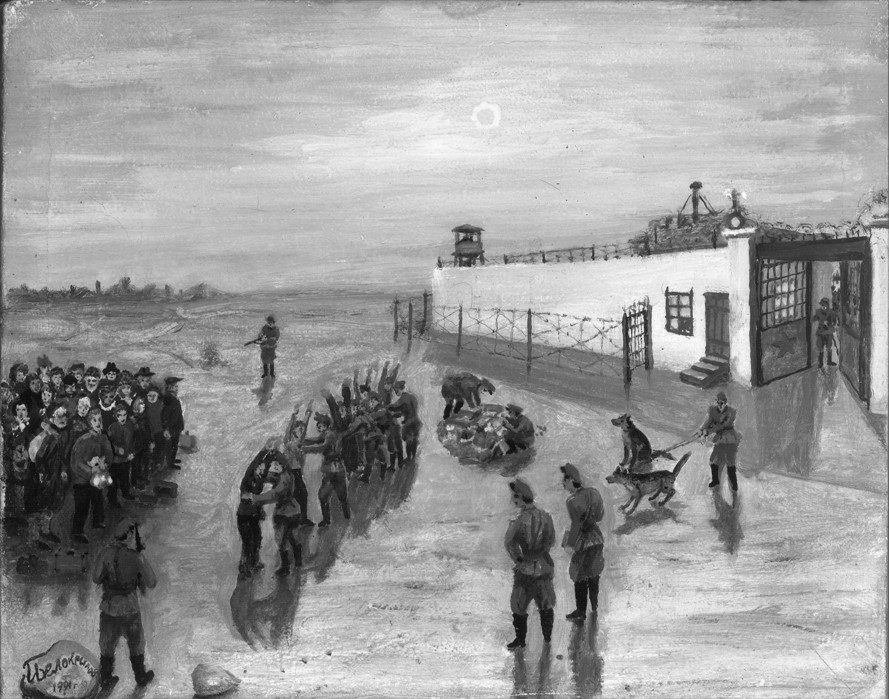

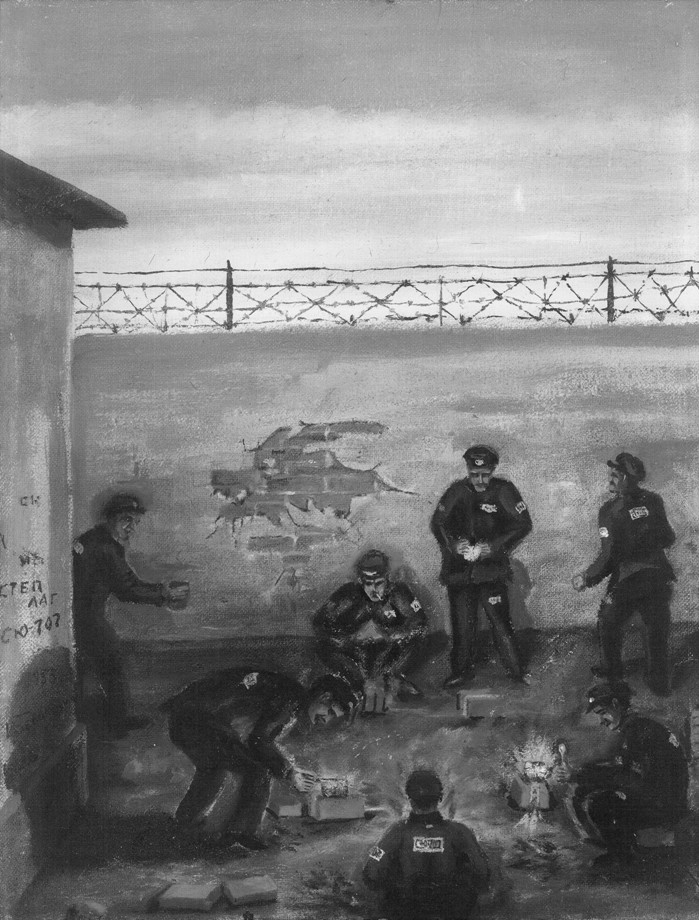

Мы знаем ГУЛАГ в картинах и рисунках узников советских лагерей: Ефросинии Керсновской, Николая Гетмана, Бориса Свешникова, Георгия Черкасова. Узок круг художников, изображавших страшную реальность тех лет, страшно далеки они от народа. Несмотря на почти 30 лет, как тема вышла из подполья, многие ли знакомы с их творчеством? Картины еще одного свидетеля преступлений советского режима, Ивана Белокрылова, долгие годы не видел никто, кроме семьи и членов общества Мемориал, да еще нескольких сотен человек, посещавших мемориальские выставки.

Сейчас картина Белокрылова «Страна в железной паутине» висит в одном из залов Ельцин-центра в Екатеринбурге, а в конце января некоторые из его работ можно будет увидеть там же на выставке «Папины письма». Почти все они написаны в жанре наивного искусства, и издалека, пока не видишь подробностей, кажутся чуть ли не веселыми: краски яркие, чистые, особенно прекрасно закатное казахстанское небо — синее, стекающее в нежно-желтый и оранжевый — над стенами с колючей проволокой.

Картины Ивана Белокрылова в цвете смотрите по ссылке

«Прошу содействовать в поиске жены. Адрес: Маньчжурия, Хайлар»

После смерти Усатого сначала пошли слухи о комиссии из Москвы, которая будет пересматривать дела политических заключенных. А в апреле 1954 года зэков Степлага созвали на митинг и зачитали приказ о перемене статуса лагеря — он переставал быть Особым спецлагом, зэков переводили на общий режим. Им разрешили писать и получать сколько угодно писем и посылок, а также свидания — при условии, что родные доедут в пыльные казахстанские степи.

Рабочий день сократили с двенадцати до десяти часов. Перестали на ночь запирать в бараках и начали платить зарплату. 51 процент — в доход государства. Из оставшейся суммы вычитали 11 процентов — на содержание офицеров Управления и на конвой. Потом — за лагерное питание. Остальное выдавалось на руки. Если зэки были достаточно терпеливы и бережливы и откладывали по несколько рублей в месяц, то могли позволить себе купить немного сигарет, конфет или зубную пасту.

В это время надежд художник, бывший советский разведчик Иван Белокрылов решается написать заявление старшему оперуполномоченному 4-го лагерного отделения Степлага. Неизвестность он выносить больше не в силах.

Заявление от 5 мая 1954 года:

«Настоящим прошу Вашего содействия в том, чтобы мне была предоставлена возможность иметь переписку с моей семьей, которая находилась в момент моего ареста (в 1949 г.) в Маньчжурии (Китай), и по сие время я не имею о ней никаких известий.

Если в настоящее время могут иметь письменную связь с семьей все без исключения, даже эмигранты, у которых семьи находятся в капиталистических государствах, то почему же я, имевший с 1946 г. и до ареста советский паспорт, не могу или не имею права переписываться со своей семьей, которая проживает в дружественной стране — Демократическом Китае.

Ввиду этого, я прошу еще раз не только предоставить мне переписку, но и, если, паче чаяния, семьи моей не окажется по указанному адресу, содействовать в розыске таковой.

Жена моя проживала по следующему адресу: Китайская народная республика (Маньчжурия), г. Хайлар, филиал Об-ва Красного креста и Полумесяца. Нина Николаевна Белокрылова».

Белокрылов ничего не знал о жене со дня своего ареста, 7 сентября 1949 года. Он даже не мог быть уверен, что у него есть ребенок. Его жена, Нина, была беременна, когда его вызвали в Читу и бросили в тюрьму — но родила ли она, кто родился, да жива ли она вообще — он знать не мог. Но отчаянно надеялся. Он как чувствовал что-то, когда уезжал. Обнимая Нину на прощание, прошептал симоновское: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Уже почти пять лет в разлуке, ужасы тюремных застенков, изнурительная работа в лагере, эпилептические припадки, отчаяние от перспективы закончить жизнь в лагере. Двадцать пять лет — ведь их дожить еще надо! Рядом женский лагерь. Несмотря на всю строгость режима, люди остаются мужчинами и женщинами, страдают и задыхаются без эмоционального тепла, о лагерных романах повествуют страницы многих воспоминаний заключенных. Но Иван остался верен жене, не зная еще, что и она осталась верна мужу, о причинах исчезновения которого могла только догадываться.

Русский китаец, японский казак

Чтобы объяснить, как Белокрылов попал в лагерь, надо начать издалека.

Отец Ивана был родом из забайкальских казаков, эмигрировал с семьей в Маньчжурию после 1917 года с сотнями тысяч других беженцев, так что у Ивана родина оказалась неожиданной: родился он в 1923 году, в городе Маньчжурия.

В 1927 году отец умер. Мать вышла замуж за вдовца — Ефима Перминова. Через несколько лет китайский Северо-Восток был оккупирован японскими войсками. Иван в то время учился в гимназии городка, который тогда назывался Хулунбуир. В 1932 году было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. Пожизненным верховным правителем, а с 1934 г. — императором был объявлен Пу И. С 1936 года Хулунбуир стал официально называться Хайлар (в переводе с китайского — высохшее море).

Климат Джезказгана, куда злая судьба забросит 27-летнего Ивана, возможно, напомнил ему места детства. Пыльной весной ветер носил по Хайлару тучи песка, он забивал глаза, уши, рот, скрипел на зубах, зима была суровой и малоснежной.

К 1939 году в Маньчжоу-го проживало свыше 60 тысяч русских. Из них 33 646 имели эмигрантские паспорта, а 5709 считались гражданами Маньчжоу-го. У сына эмигрантов Ивана тоже был эмигрантский паспорт.

После оккупации японцы открыли Бюро по делам русских эмигрантов, которое подчинялось японской миссии. Само собой, японцы, зная антисоветские убеждения эмигрантов, рассчитывали использовать их в борьбе с СССР. Было создано несколько добровольческих отрядов, но численность их была незначительной, и в 1938 году японцы объявили всеобщую мобилизацию. Формированием русского отряда занимался японец — майор резерва Асано Макото. В отряды забирали сроком на 1,5-2 года, призыв проходил два раза в год. Освобождались только учащиеся. Дезертирство из армии каралось шестилетним тюремным заключением.

Большинство молодых эмигрантов, особенно жители Харбина, японцам служить не хотели. Многие старались после школы поступить в высшее учебное заведение, чтобы получить отсрочку.

После гимназии Белокрылов учился в студии живописи и ваяния в Харбине. Чтобы избежать призыва на службу, пытался поступить в медицинский институт, так как «не любил военщины», как напишет потом в заявлении, однако это ему не удалось.

Иван Белокрылов был призван на службу и зачислен в Хайларский отряд в январе 1944 года из поселка Драгоценка, где работал счетоводом-конторщиком в японской сельхозконторе, одновременно там же исполняя роль переводчика, так как немного освоил японский язык. Хайларский полицейский казачий отряд был сформирован для военной и разведывательно-диверсионной подготовки казачьей молодежи призывного возраста. Возглавлял бригаду есаул Иван Пешков.

В числе других, наиболее толковых «пешковцев», он был направлен на курсы младших командиров в отряд Асано. К августу 1945 он стал командиром отделения.

В июне 1945 года все русские воинские отряды были обезоружены и переименованы в трудовые отряды. В июле из состава Хайларского отряда были выделены две группы, которые уехали на сенокос. Одну из них — группу из пятнадцати человек, которая работала в местечке Шаратала (недалеко от поселка Якеши) — возглавил младший урядник Иван Белокрылов.

6 и 9 августа американцы взорвали атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки, и 9 августа Советский Союз объявил войну Японии. Советские войска наступали стремительно, японские части отступали, почти не получая помощи от русских отрядов. За годы войны между СССР и нацистской Германией среди эмигрантов произошел всплеск патриотизма. Многие ждали советские войска как освободителей, а некоторые сотрудничали с советской разведкой, приближая этот приход. В целом же эмигранты, даже и «белоэмигранты» не рвались отдавать свои жизни за Великую Восточную Азию. Отряд Пешкова самораспустился. Из других русских отрядов кто сдался в плен, кто разошлись по домам.

Во время первого своего налета на Хайлар советская авиация сбрасывала листовки, призывая население уходить из города. Японцы в это время арестовывали и увозили всех советских граждан. После прихода советских войск на территории специальной тюрьмы японской губернской полиции нашли тела 43 человек, ими казненных, — это были жители Хайлара с советскими паспортами.

Советский разведчик

Несмотря на то, что военнослужащие русских военных отрядов не подняли оружие против Красной армии, большая часть бывших отрядников была арестована СМЕРШем. Снисхождении не было ни к тем, кто помогал Красной армии в разгроме японцев, ни к тем, кто сдался в плен с оружием в руках в период боевых действий. Все это были «белобандиты».

Ивану повезло — опросили в комендатуре, а потом отпустили с миром. Он вернулся в сгоревший во время советской бомбежки Хайлар и помогал восстанавливать в городе телефонную связь. Потом был поездным диспетчером, бухгалтером и художником в клубе при обществе советских граждан.

Подавляющее большинство выходцев из России подали заявления на получение советского гражданства. Они основали Общество советских граждан, которое заняло здание польского костела, открыли Советский клуб. Школа перешла на советскую систему образования, был создан Союз Советской молодежи.

Советские войска из оккупированной Маньчжурии были выведены в начале 1946 года. Но контрразведке нужны были на этой территории глаза и уши.

Однажды Ивана с двумя товарищами вызвали в комендатуру, где сотрудник СМЕРШ предложил им работать на советскую разведку. Все согласились и дали подписку о неразглашении. «Нас оформили как группу, — вспоминал Иван Васильевич. — Тут же меня выбрали старшим группы и вскоре на автомашине увезли в Монголию в Баян-Тумен (Чойбалсан), где меня учили всем премудростям разведки, а именно: работе на рации, шифровке и прочему, что нужно разведчику. На этом учении я провел больше месяца и вернулся в Хайлар с заданием собирать материалы о присутствии китайских войск и шпионской деятельности других государств на территории Маньчжурии».

В октябре 1947 года Иван Белокрылов женился на Нине Лукьянченко, дочери белого офицера. Брак зарегистрировали в консульстве СССР в городе Маньчжурия, а накануне в Свято-Иннокентьевском храме состоялось венчание. Жене о своей работе на советскую разведку он рассказал, более того: для всех они поехали в свадебное путешествие по Маньчжурии, а на самом деле ездили в Баян-Тумен, где Иван продолжал обучение радиосвязи.

После победы компартии в 1949 году в гражданской войне в Китае агенты из бывших эмигрантов стали не нужны. Ивану при очередной инструктивной встрече сообщили, что его ячейка временно законсервирована.

«Японский шпион, монархист, антисоветчик»

Все агенты были отозваны в СССР или арестованы китайцами по указке советской разведки и вывезены на советскую территорию. Все они были осуждены по печально известной 58-й статье на долгие годы лагерей. В сентябре 1949 года Иван Белокрылов был вызван на границу письмом из советского консульства, оттуда увезен в Читу и арестован. Жене, конечно, никто об этом не сообщил.

На допросах следователи подробно спрашивали про отряд Пешкова и Асано, в чем были их задачи, чем занимались, кто состоял в отряде. О том, что Белокрылов был завербован советской разведкой, и о том, что там прекрасно знали, что Белокрылов был в пешковском отряде, а потом в отряде Асано, в следственном деле — ни слова. Он не мог не говорить об этом, и не раз, наверно, говорил, но в органах и без него прекрасно было это известно, и для его осуждения эта информация была ни к чему. Позже он снова расскажет об этом в письмах — Генпрокурору СССР, потом Хрущеву. Наверняка говорил он и о том, что на период пребывания в отряде, который ему ставят в вину, у него был эмигрантский паспорт, он не был советским гражданином.

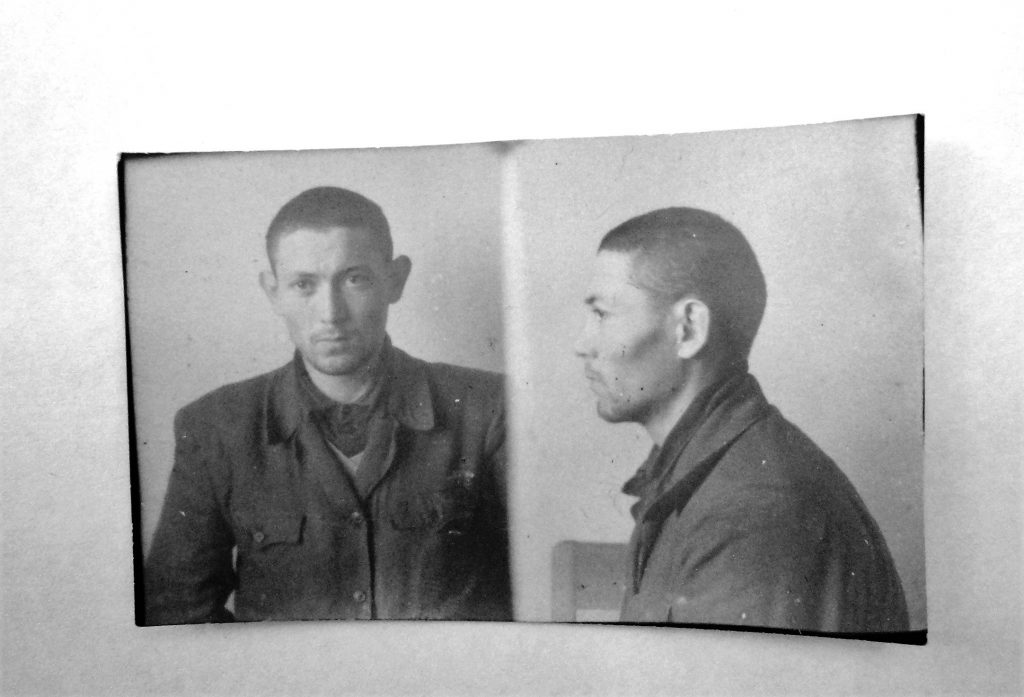

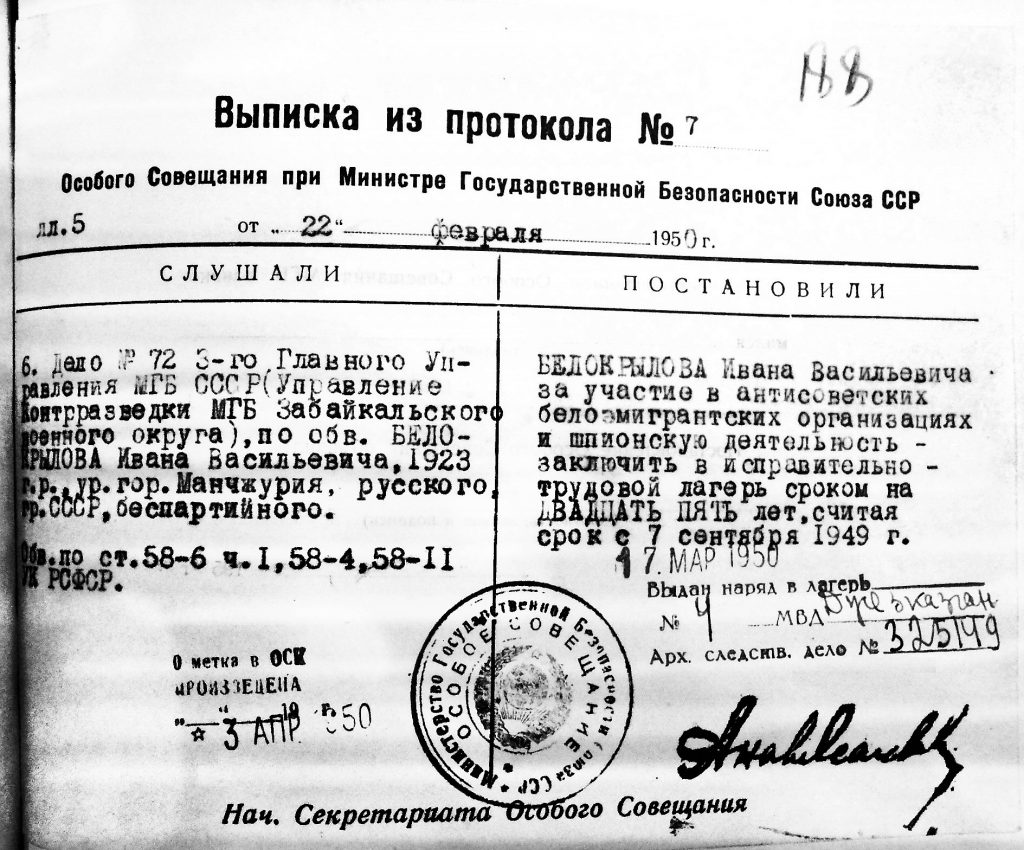

Белокрылов был обвинен в том, что являлся агентом японской разведки, в 1944-45 гг. проходил подготовку в диверсионно-разведывательных отрядах, с 1941 года состоял в антисоветских организациях БРЭМ (Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи) и «Кружок русской молодежи»: по 58-й статье, пункты 4, 6, 11, оказание помощи «международной буржуазии», шпионаж в пользу Японии, «деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений».

«…после Твоего отъезда все забыли про мое существование и все отвернулись», — напишет Нина мужу в сентябре 1954 года. Отчим, который Ивана вырастил и воспитал, ничем не помог семье пасынка. Нина осталась одна, когда была на пятом месяце беременности, а 10 февраля 1950 года родилась Ксюша. «Я сразу определила, что она копия Ты. Глазки черные, ножки длинные». Потом Нина будет просить прощения у мужа, что не сохранила почти ничего из его одежды: все рубашки пришлось пустить на пеленки-распашонки, его свитер носила сама: «выстираю и пришлю»…

Ему зачитали постановление: «Признаете себя виновным?» Ответ: «Признаю полностью». — «В чем конкретно вы признаете себя виновным?» — «Признаю себя виновным в том, что проживая на территории Маньчжурии и будучи антисоветски настроен, являясь монархистом по своим политическим убеждениям, я в начале 41 г. вступил в члены антисоветской белоэмигрантской организации БРЭМ и состоял в данной организации до освобождения Маньчжурии от японцев войсками Советской армии».

На допросе он назвал некоторых членов отряда Асано, но все, кого назвал, были арестованы раньше, и он об этом знал, либо догадывался.

В рассказе «Тачка II» Варлама Шаламова упоминается прибаутка: «Машина ОСО — две ручки, одно колесо». Это самая машина ОСО — Особое совещание при МГБ СССР — через 12 дней после рождения дочери, на которое он мог только надеяться, но знать наверняка не мог, вынесло постановление о заключении Ивана в ИТЛ сроком на 25 лет. Подпись под документом — начальника секретариата МГБ Анатолия Эсаулова.

СЮ-707: три нашивки на одежде зэка

Ивана Белокрылова отправили в лагерь № 4 Джезказган, или Степлаг.

Он не оставил воспоминаний о лагере. Его дочь говорит, что и в 90-е годы отец ничего не рассказывал об этих семи годах своей жизни, только картины рисовал — и то уносил в Мемориал. Очень скупые сведения есть в его автобиографии 1982 года: «работал в шахте, на стройке, на карьере и художником-оформителем».

К тому времени как Иван прибыл в Степлаг, в лагере было почти 19 тысяч человек. Это был лагерь для политических заключённых, уголовников там не было. Почти половину заключенных составляли украинцы, а вообще кого там только не было: прибалты, белорусы, поляки, немцы, казахи, узбеки, даже два монгола и восемь турок.

Управление лагеря располагалось в пос. Кенгир (ныне в черте г. Жезказган) Карагандинской области Казахстана. В начале 50-х в структуру Степлага входило 9 лагерных отделений, в том числе поселок Рудник-Джезказган (где на убийственно вредной работе — добыче медной руды пришлось пострадать и Ивану Белокрылову), поселки Джезды и Крестовский, которое в разное время были местами его лагерной прописки, знаменитый Кенгир, о бунте в котором, конечно, он знал по рассказам очевидцев и участников и которому посвятил одну из картин. В начале 50-х заключённые работали по 10-12 часов в сутки на угольных и медных шахтах, в каменном карьере, на строительстве, земляных работах.

Некоторые подробности, которые нам уже не узнать от Ивана Васильевича, можно прочитать в воспоминаниях поэтессы Руфи Тамариной и американского гражданина, сотрудника американского посольства в Москве Александра Долгана (тоже приговоренных к 25 годам), которые были заключенными Степлага примерно в то же время, что и Белокрылов.

Известно, например, что вплоть до 1954 года на одежде заключенных были нашивки с номером — номера писали черной краской заключенные при помощи кисточек. Нашивки было три: на спине, на груди, левом колене и на левой руке, у мужчин — на ушанке или фуражке. Надзиратели и начальники окликали зэков по номерам. «Номера вшивались для того, чтобы заключенный не мог убежать — по дыркам на одежде его все равно распознали бы. И тому же номер — хорошая мишень… И все же находились смельчаки, но их ловили и привозили к вахте. Так было несколько раз: полуголые даже в самую хмурую непогоду, они стояли перед вахтой на коленях со связанными сзади руками — в назидание», — вспоминала Руфь Тамарина.

Номер состоял из двух букв и трех цифр, это видно и на картинах Белокрылова. Первая буква означала название лагеря «Степной», а вторая — очередность этапа, время «приезда» заключенного. Его номер был: СЮ-707.

На ночь заключенных запирали в бараках, на окнах которых были решетки.

Письма писать можно было только раз в полгода и так же получать посылки. Но вместе с тем на всех лагпунктах (и мужских, и женских) были библиотеки, культбригады, готовившие к праздникам концерты, а иногда даже спектакли.

Александр Долган рассказывал, что каждый должен быть назубок знать свою «молитву»: полное имя, дату рождения, длину срока и статьи уголовного кодекса, по которым человек был осужден. Таким образом, у Белокрылова получалось: «Белокрылов, Иван Васильевич, 1923. Двадцать семь лет. Пятьдесят восемь, шесть. Пятьдесят восемь, четыре. Пятьдесят восемь одиннадцать». «Молитву» эту ему приходилось произносить сотни и сотни раз за годы заключения, меняя только возраст: 27, 28, 29…

«Помню, что часто, сидя в уборной в вечерней тишине, я мог расслышать, как охрана передает новой смене свою вахту на вышках по всему лагерю. У них была своя „молитва“: „Часовой номер сорок один. Пост третий. На защиту Советского Союза. На охрану террористов, шпионов, убийц и врагов народа. Часовой сорок один пост сдал“. И потом ответ: „Часовой номер девятнадцать. Пост третий. На защиту Советского Союза. На охрану террористов, шпионов, убийц и врагов народа. Часовой девятнадцать пост принял“. Они это проговаривали громко и четко. Ритуал никогда не изменялся. В рабочую зону охранники часто заходили и бродили вокруг по мастерской или там, где мы работаем. На нас они смотрели как на животных в зоопарке. С поста на пост их часто переводили, а также из лагеря в лагерь, чтобы устранить возможность появления приятельских отношений с заключенными. Их требовалось огородить от того, чтобы они стали воспринимать нас как людей, и от понимания, что многие из нас отбывали наказания за ничтожные провинности или вообще ни за что» (из книги Александра Долгана «Американец в ГУЛАГе»).

После смерти Сталина все стали ждать и надеяться на перемены в своей судьбе.

«Наконец я узнал твой адрес…»

Белокрылов написал письмо в Верховный суд с просьбой о пересмотре его дела и реабилитации. В ответ — тишина.

1 мая 1954 года он пишет первое письмо на волю — отчиму Ефиму Олимпиевичу и его супруге, которых называет отцом и матерью. Он еще не знает, что в трудную минуту они отвернулись от его жены и ничем ей не помогли. Он пишет на адрес общества советских граждан и на адрес Красного креста, где работала Нина в те дни, когда его арестовали. Иван не знал, что вскоре после рождения дочери Нина уехала с ней в Харбин, поступила в педагогический, преподавала в мужской школе, у нее хорошо получалось. Но русские покидали Маньчжурию, в учебных заведениях была развернута пропаганда, эмигрантов уговаривали уезжать на историческую родину, поднимать целину, обещали не только работу, но и жилье. Многие покидали Маньчжурию и уезжали в Австралию, Южную и Северную Америку, другая волна катилась в СССР. Уехала и Нина с семьей — дочкой, мамой и отчимом.

В летние месяцы 1954 года и в следующем 1955 году в направлении китайско-советской границы шли эшелоны с людьми. На станции Маньчжурия вещи перегружались в ’’теплушки’’. Скорее всего, летом 54-го покинула родные края и Нина с дочерью.

Летом того же года произошло радостное событие: через освободившегося из заключения сводного брата Николая Иван узнал адрес Нины. С этим братом тоже была интересная история. Николай Перминов до 1943 года служил по призыву в отряде Асано, был уволен по болезни легких, а в мае 1944 года был завербован японской разведкой. Его с товарищами готовили к переброске в СССР. Николай и старший группы Виноградов договорились не выполнять задания японцев, а лучше умереть от русской пули. Вскоре после перехода границы они сдались, Виноградова перевербовали и отправили обратно, а Перминову дали 10 лет за нелегальный переход границы. В семье никто не знал, что с ним случилось, на допросах Иван говорил, что брат пропал без вести. Николай сначала валил лес в Коми, потом добывал медную руду в Джезказганском лагере, где братья и встретились.

Первое письмо жене — в совхоз в Курганской области — Иван написал 27 августа 1954 года, и переписка длилась лета до 56-го года, когда его отпустили.

«Наконец я получил одну из тех долгожданных безграничных радостей, а именно: узнал от Николая твой адрес. Как это много значит для меня. Это все равно, что скиталец-страдалец после кораблекрушения на обломках корабля увидел приближающийся к нему парус — надежда на спасение тонувшему. Милая моя Нинуся, как велика эта радость, и я думаю, кроме нас с тобой ее — эту радость, никто не поймет, не изведает». В этом же письме он спрашивает о ребенке, ведь он даже не знает, кто это — мальчик или девочка, рассказывает, что был болен эпилепсией.

Нина, получив письмо от мужа, исчезнувшего 7 лет назад, никому ничего не рассказала.

«Твоя телеграмма была для меня неожиданностью, и, кроме того, мне не верилось, пока я не получила от тебя письма. Тут я совсем уверилась, что это Ты».

«Собираем картофель, — писала Нина мужу. — Даже дома не хочу я есть. Ни встать, ни сесть не могу, все болит. Совсем калека скоро буду. Приходится таскать тяжести, весы, мешки. (…) Вот уже два месяца мы не имеем выходных. Все очень устали».

Нине, выпускнице католического интерната для девочек — Конвента св. Урсулы (где она изучала не только русский язык, литературу, математику, историю, географию, но и логику, психологию, латынь, английский и французский языки, а во время оккупации Маньчжурии японцами — и японский язык) и педагогических курсов, в СССР преподавание в школе не доверили. «Даже не поверили, что я могу писать по-русски», — с горечью писала она мужу.

«Маме нравилось в конвенте, некоторые монахини потом переехали в Польшу или в Америку, она с ними переписывалась», — рассказала дочь Белокрыловых Ксения Ивановна.

«Многие говорили — он молодой, женится. (..) Я только отвечала „пусть“, а в уме думала: „дураки, что так говорят“. Никогда в Тебе не сомневалась и не сомневаюсь», — писала Нина мужу.

«Я знала, что у меня есть папа, но не знала, где он»

После Курганской области Нина и Ксюша уехали в Тюмень.

«В Тюмени бывало, что я просила кушать, а маме нечего было мне дать, — делится воспоминаниями Ксения Ивановна. — С работы мама никогда ничего не утаскивала.

Тем, кто из Китая приехал, обещали помощь с жильем, и, конечно, этого не было сделано, а они боялись просить. Помню, что мы все время снимали жилье и спали на полу. Мама устроилась в Тюмени счетоводом в столовую. И потом всю жизнь — счетовод, бухгалтер, сначала в столовой, потом на железной дороге.

Я знала, что у меня есть папа, мама это в тайне не держала. Он присылал мне открытки, которые сам рисовал. Где он, конечно, говорить было нельзя, я не знала».

10 октября Иван в письме благодарит жену за посылку к дню его именин: «…Я был в безумном восторге и от подарка, и от ваших писем. (…) Я делаюсь каким-то… не от мира сего, что ли, или маленьким мальчиком, или как безумный счастливый влюбленный юноша перед свиданием с возлюбленной… Я не замечаю никого, так как все мысли, думы, мечты устремлены к вам. (…) Обнимаю, целую, ласкаю то мамку, то дочку, то обеих вместе. И все это пока только в воображении. Но верь, моя верная Нинуся, что недалеко то время, когда это воображение будет реальностью. (…) Может в самом деле именины нашей Ксюши будем справлять все вместе».

«Ходили покупать тебе носки, — писала Нина, — спускаясь по ступенькам в магазине, Ксюничка растянулась. Засмотрелась по сторонам. Слез было много. Всю дорогу несла носки сама. Мне не давала, а я-то все боялась, что потеряет. Все спрашивала, крепки ли носки, не порвутся ли скоро, а кто тебе будет штопать».

«Ватик, если будешь иногда получать от меня сердитые и злые письма, не обижайся, прошу Тебя. Мне просто не с кем открыто поделиться. Столько лет пришлось жить в себе».

Но наступил февраль 1955-го, прошли именины Ксюши, а Иван все еще был заключенным. 17 февраля от пишет жене из лазарета. Белокрылов надеется хотя бы на т. н. «актировку» — освобождение по болезни. У него были приступы эпилепсии после допросов в читинской тюрьме, и лагерные врачи обещают, что, если приступ будет на их глазах, в лазарете — ему напишут нужную справку и будет надежда на освобождение. Он посылает запросы в Москву.

10 ноября 1955 года Белокрылов пишет письмо Хрущеву с просьбой о содействии в пересмотре его дела, чтобы «получить возможность быть свободным, полезным и равноправным советским гражданином и после долгой и тяжелой разлуки вернуться в родную семью». Через месяц — письмо Ворошилову: «я верю в справедливость Советского правосудия, (…) прошу Вашего вмешательства в принятии мер ускорения проверки моего дела».

Среди писем отца из лагеря, сохраненных Ксенией Ивановной Белокрыловой, много самодельных открыток, нарисованных Иваном Васильевичем. Поздравления с именинами дочке, с годовщиной свадьбы — жене.

Мы можем предположить, что талант рисовальщика помог Белокрылову не только получить работу художника-оформителя, позволившую сохранить остатки здоровья, но и немного зарабатывать, чтобы разнообразить скудный лагерный рацион.

Известно, что большой спросом у лагерного начальства, военнослужащих и вольнонаемных пользовались копии известных картин. Говорят, даже в середине 60-х годов такие копии можно было встретить в квартирах жителей Джезказгана. Копировали «Трех богатырей», «Аленушку» и даже «Иван Грозный убивает своего сына».

В нашем домашнем архиве есть фотография брата моей бабушки, Юрия Волянского, отбывавшего свой срок в Степлаге после румынского плена одновременно с Иваном Белокрыловым, — не исключаю, что они могли быть знакомы. На этой фотографии Юрий Елисеевич запечатлен как раз пишущим картину в лагерной живописной мастерской, которая обслуживала эстетические потребности лагеря: умеющие рисовать зэки писали лозунги, плакаты и портреты вождей.

Ксения Ивановна: «В детстве у меня не было ощущения, что не хватает папы — были мама, бабушка, дедушка, тетя. Когда умер папа, и мама умерла, я даже не могу сказать, кого мне больше не хватает. Почему-то чаще стала вспоминать именно папу».

«Он не рассказывал ничего. Я так думаю, что не хотел загружать неприятным воспоминанием. Или самому было бы тяжело вспоминать.

Я готовила материалы, читала письма и потом у меня сердце заболело, а ему каково ему, если он столько лет просидел. У кого-то жены не выдержали, вышли замуж за других, и мама говорила, что не надо их осуждать, им надо было поднимать детей».

«Считать осуждение необоснованным и из заключения освободить»

«Осень и начало зимы 1955 года остались в памяти серыми и рутинными, за исключением пары случаев грандиозных снежных бурь с сильнейшими снегопадами. Впервые нам было позволено отметить наступление Нового года небольшим праздником» (из книги «Американец в ГУЛАГе»).

Освобождение пришло только в июле 1956-го. Комиссия Президиума Верховного совета СССР постановила: «считать осуждение необоснованным и из заключения освободить».

Как это освобождение происходило, рассказано в книге Александра Долгана:

«Человек поднимался по ступеням в комнату, где заседала комиссия. Дверь за ним закрывалась. Через пару минут он выходил, пошатываясь, словно пьяный, и ухмыляясь; кто-то прыгал от радости, кто-то был бледен и ошеломлен. Некоторые ложились на свои нары. Некоторые сидели, будучи в трансе. Немногие принимались по-деловому методично собирать свои пожитки, потом обходили друзей, жали руки, а потом направлялись к воротам — и были свободны, вот так вот просто. Первым группам освобожденных требовалось подождать несколько дней — в течение этого времени оформлялись их паспорта, железнодорожные билеты и справки об освобождении. (…)

В один момент вы — заключенный. В следующий момент вы можете стать свободным, но вы не осмеливаетесь надеяться на это, потому что жизнь и судьба уже нанесли вам столько ударов, что вы привыкли к разочарованию. (…) Когда вы заходите вовнутрь, вас просят прочесть свою „молитву“, потом задают вопрос относительно особых обстоятельств вашего дела, и представитель прокурора отвечает, что их нет, и дальше вам объявляют, что вы свободны и реабилитированы — и в этот момент вы совершенно к этому не готовы. Вам не нужно было врать или спорить, доказывая что-то, или вообще что-либо делать — нужно было просто постоять там и выслушать некий ритуал, который к этому времени был сокращен по времени менее чем до одной минуты, если в деле не фигурировали особые обстоятельства».

Спустя 33 года, в сентябре 1989-го, Иван Васильевич пишет заявление в Народный суд Верх-Исетского района тогда еще Свердловска. После семи лет в лагере ему было сказано, что сидел он ни за что, а теперь может ехать домой к семье и все забыть. «Но разве это можно забыть? Вот и сейчас я хотел бы знать и получить документы о своей реабилитации, т. к. в справке об этом не говорилось».

А тогда, жарким летом 56-го года, был поезд до Тюмени, куда после отработки в совхозе Курганской области уехали Нина с дочкой («в Тюмени жила прабабушка моего двоюродного брата, — говорит Ксения Ивановна, — поэтому поехали туда»), упоительная встреча с Ниной и Ксюшей. Работу удалось найти по специальности: художником-маляром на литейно-механическом заводе.

«Я помню, что мы с папой гуляли в Тюмени. Я была длинноногая. Я шла по поребрику, упала и разбила колено, а он нес меня на руках. Я, конечно, вся в счастье была. И надо же было какой-то тетке сказать: такая большая, а он ее на руках несет. Это почему-то очень запомнилось».

Сейчас психологи объяснили бы, почему после столь долгожданной и выстраданной встречи Иван и Нина прожили вместе меньше чем полгода. Тут и завышенные ожидания от воссоединения, и обиды от того, что каждый, возможно, чувствовал, что его боль недостаточно понята любимым, да и просто отвыкли они друг от друга, ведь жили вместе в три раза меньше, чем врозь, по сути были молодоженами. По малолетству Ксения Ивановна, конечно, не помнит, в чем был повод к размолвке, кажется, отец не сошелся с ее дедушкой, маминым отчимом. После Нового года Иван уехал работать в Свердловск и устроился на работу в ТЮЗ, где и проработал заведующим бутафорским цехом 30 лет. Но очень скоро наступило второе воссоединение семьи: Иван и Нина помирились. С тех пор жили долго и — хочется верить — счастливо, а умерли — не в один день, но в один год…

«После выступления Хрущева папа сразу окрылился и почувствовал себя человеком, понял, что теперь можно об этом говорить. Я уже поняла к тому времени, что он сидел, но никому не говорила, конечно. Потом, когда у мамы нашлись родственники в Америке, это мамина тетя родная, та писала так: „когда Ваня был на даче“…»

Голубое солнце на черном фоне

Анна Пастухова, председатель Екатеринбургского общества Мемориал:

«Когда я пришла, в Мемориале было около 300 человек, из них, наверно, человек пятьдесят — старые лагерники, или дети репрессированных. Так что когда появился Иван Васильевич, я сказать не могу. Мы тогда собирались то в университете на ул. Ленина, то в зале заседаний горсовета — вот удивительные были времена.

Первый контакт у нас был, когда я в горсовете делала выставку о судьбах репрессированных. И туда он принес первые картины-воспоминания. Это был 1989-90 г. Потом он принес еще несколько картин. А когда я была готова ему вернуть их, он сказал: „А я вам это оставляю. Я на эти темы разговариваю только здесь“. Действительно, многие лагерники говорили, что дома их никто не слушает и не спрашивает о пережитом, они могут только в Мемориале об этом говорить. Детям-то, особенно если они родились после их возвращения, они часто и не говорили ничего. Хотя супруга Ивана Васильевича, Нина Николаевна ценила возможность мужа приходить в Мемориал, она его очень хорошо понимала — по сути, они вместе пережили это время… по разные стороны колючей проволоки.

Иван Васильевич был нежнейший, светлейший какой-то человек. Жутко смущаясь, он мне принес две свои абстрактные картины — спираль и солнце. Ни одна репродукция не передаст цвета в глубине этой черно-белой спирали, и там какой-то элемент голубизны и желтого солнечного цвета — мне кажется, это какой-то полет его души. И какое-то голубое солнце на черном фоне.

Он был молчаливый человек. На наших чаепитиях он в основном сидел молча, такое впечатление, что просто отдыхал душой. Просто нежно любил нас, а мы любили его».

10 октября 1997 года должна была быть золотая свадьба Белокрыловых, Нина Николаевна уже строила планы, но Иван Васильевич жене говорил: «подожди». Он умер 21 марта 1997 года. А 8 октября того же года ушла Нина Николаевна. Ксения Ивановна заказала заочное отпевание родителей в один день — 11 октября. Потом, разбирая документы, нашла свидетельство о венчании — от 10 октября 1947 года и дату регистрации — 11 октября.

«Болел я нервной болезнью, которая получилась вследствие нашей разлуки, так как я считал, что эта разлука с тобой окажется навеки, но теперь я уверен, что мы встретимся и будем по-прежнему вместе…» (из черновика первого письма Ивана Васильевича жене из лагеря).

Иллюстрация: Иван Белокрылов, февраль 1956 г., в лагере

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340

С помощью PayPal

![]() Или с помощью этой формы, вписав любую сумму:

Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: