Дочь святого (окончание)

8 июля 2022 Александр Нежный

Начало тут.

«В Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Моисея Соломоновича Равича (жит. — Петроград, Бассейная 60, кв. 21), защитника

по делу профессора Петроградского Университета

Юрия Петровича НОВИЦКОГО.

ПРОСЬБА О ПОМИЛОВАНИИ

5 июля 1922 г. Петроградский Губревтрибунал приговорил проф. Новицкого к расстрелу по делу о противодействии изъятию церковных ценностей. Настоящим обращаюсь в Президиум В.Ц.И.К. с просьбой о помиловании проф. Новицкого в виду следующих обстоятельств.

1.

Как видно из обвинительного акта и приговора, проф. Новицкий осужден, как председатель правления общества приходов, как ответственное лицо, т.е. — по основанию формальному. Между тем, весь трагизм положения его заключается в том, что — как ярко выяснилось на суде — он как личность — определенный прогрессист, как в общественной жизни вообще, так и в правлении приходов, где он стоял определенно на левом фланге. Нигде ни в обвинительном акте, ни в показаниях свидетелей или обвиняемых нет ни одного указания на то, чтобы Новицкий где-либо когда-либо в собрании ли, в частном ли разговоре сказал хоть одно слово против изъятия. Показания свидетелей обвинения (Чиркин, Егоров, Боярский) устанавливают единогласно, что проф. Новицкий был за отдачу всех ценностей на голодающих, за полное подчинение декрету об изъятии.

Приговор, касаясь Новицкого, обвиняет его в поездке к патриарху Тихону, хотя на суде было установлено, что во время этого посещения он добился от патриарха согласия на отдачу всех ценностей, если об этом будет просить петроградская епархия.

2.

Трагичность его положения еще усиливается тем, что проф. Новицкий вообще и в науке, и в жизни является человеком передовым и горячим общественником.

3.

…достаточно отметить тот факт, что именно в тех приходах, где на местах находились члены правления (Новицкий, Ковшаров, Елачич и т.д.) именно там изъятие прошло тихо и спокойно. Если бы правление сеяло смуту, очевидно прежде всего эксцессы возникли бы именно в приходах, где сидели члены правления.

4.

Как защитник его, приношу Верховному Органу Рабоче-Крестьянской власти последнюю его просьбу: учесть то, что он всю жизнь боролся против смертной казни, что он всю жизнь свою посвятил брошенным чужим детям, а теперь ждет сам смертной казни и оставляет 14-летнюю дочь без матери круглой сиротой.

7 июля 1922 г. М. Равич.

Приписка от руки старательным почерком:

«Я, ДОЧЬ ПРОФЕССОРА НОВИЦКОГО, УМОЛЯЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ ВЛАСТЬ ПОЖАЛЕТЬ МОЕГО ОТЦА. МАТЬ МОЯ УМЕРЛА В НОЯБРЕ ОТ ТИФА, И Я ОСТАЮСЬ СОВСЕМ ОДНА. Я ЕЩЕ УЧУСЬ И НАДЕЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТНИЦЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. УМОЛЯЮ СПАСТИ ЖИЗНЬ МОЕГО ОТЦА.

ОКСАНА НОВИЦКАЯ».

Дочь Равича, Надежда Михайловна Касаткина, с Ксенией Георгиевной не знакома, хотя живут они сравнительно недалеко одна от другой, объединенные в городском пространстве станцией метро «Лесная», а в былом — своим отцами: их скорбной встречей и мученической гибелью.

Равича расстреляли шестнадцать лет спустя после Юрия Петровича, в 1938-м, но Надежда Михайловна при нашей с ней встрече говорила, что смертный приговор себе ее отец подписал, согласившись защищать Новицкого.

«Моя мать, — с горьким и сильным чувством произнесла Надежда Михайловна, — рассказывала мне, что она стояла перед отцом на коленях два раза в жизни. Первый раз — чтобы он отказался участвовать в процессе… Она ему говорила, что жизнь будет загублена. И второй раз уже потом — чтобы он согласился уехать во Францию. Он не уехал. Он считал, что речь — это его инструмент, и там он не сможет работать. А Гурович (защитник митрополита Вениамина — А.Н.) уехал. В Париже Никита Алексеевич Струве рассказывал мне, что Гурович до конца своей жизни жил абсолютно безбедно, читал лекции об этом процессе всюду во Франции, пользовался большим успехом и умер в своей постели, — Надежда Михайловна перевела дыхание и продолжала: — Гурович очень долго не решался взять на себя защиту митрополита Вениамина. Потому что, если обычный адвокат ошибется, его простят — а еврею нет. И Вениамин его благословил… И тогда все адвокаты-евреи согласились. Почему Церковь никогда не сказала доброго слова о них?! Ведь они заранее знали, что этот процесс обречен на неудачу… Его нельзя было выиграть! Они знали, на что шли… Мама рассказывала, что каждый раз, когда отец уходил, он со всеми прощался. А перед тридцать восьмым… это я отчетливо помню… он знал, что за ним придут, и он каждый день подходил к окну и минут десять, наверное, стоял там и шептал. Я спрашивала: мама, что он делает? А мама говорила: он смотрит на голубей. Потом она сказала, что он молился. Какому Богу — я не знаю. Он набожным не был, но он молился. А в углу стоял чемодан с вещами… Маленький черный чемодан. На моего отца донос написал Зейгер-Рейдемейстер, он в правительстве Керенского был кем-то вроде особоуполномоченного. Но его тоже расстреляли. А следователем был Гейман.

Вообще… все переплелось. Евреи тут, евреи там… русские… Все было и все страшно».

Сразу же после ареста Равича его жену и дочь выслали из Ленинграда в Рыбинск. Старшей сестре Надежды Михайловны, Софье, разрешили остаться с бабушкой и закончить школу. Когда началась война, мать сумела добраться до Ленинграда и увезти с собой Соню. В Рыбинске как жену врага народа ее вскоре арестовали. Она вышла в пятьдесят шестом неузнаваемо изменившимся человеком, прожила недолго, и о лагере старалась не вспоминать. «Только однажды, — сухим голосом проговорила Надежда Михайловна, — она сказала, что в Рыбинске следователь бил ее рукояткой револьвера, подводил к окну и показывал: вон ваша дочка бегает, вас ищет… Если вы не подпишите все, мы ее заберем сюда».

«Это были вы или ваша сестра?» — «Это была я. Моя сестра… она была уже сломлена. Когда папу забрали, мама не в силах была что-либо делать. И по всем очередям, в тюрьмы… всюду ходила сестра… четырнадцатилетняя. А когда бросили в лагерь маму, ходила я. Я бегала, искала ее. На одном берегу Волги сам город, Рыбинск, а на другом — огромное кольцо лагерей. И я искала там, где моя мама. И нашла. Потом ее перевели в другой лагерь… Потом мы не знали очень долгое время, где она…»

Муж Надежды Михайловны, Николай Александрович Касаткин, художник, молча наливает мне кофе. Судьба: когда Надежда Михайловна искала маму, Николай Александрович сидел в тех же рыбинских лагерях… Еще о судьбе. При всем разнообразии рассеянных ею в российской действительности сюжетов, к некоторым из них она прибегает особенно часто. Новицкого забрали вечером, Равича — ночью; Ксения Георгиевна болела и лежала в кровати, но отцу разрешили с ней проститься; Надежда Михайловна уже спала, и ее разбудил разговор двух сотрудников, обсуждавших, стоит ли поднимать девочку и обыскивать постель. Отказавшись от этой идеи, они разрешили Моисею Соломоновичу проститься с дочерью. Умоляющая приписка Ксении Георгиевны к прошению Равича о помиловании Юрия Петровича Новицкого, точно так же не тронула палачей, как письма старшей дочери Моисея Соломоновича к товарищу Сталину, которые Надежда Михайловна нашла в следственном деле отца. «Дорогой товарищ Сталин! Вам пишет Соня Равич, дочь адвоката Моисея Соломоновича Равича. Мне четырнадцать лет, я учусь в седьмом классе. Пожалуйста, пересмотрите дело моего папы. Он честный, хороший, добрый человек».

«Там много таких писем, — задохнувшись, едва вымолвила Надежда Михайловна. — Его уже расстреляли, а она все писала. И все это аккуратно, аккуратно подшито». — «Что вы знали о приговоре?» — «Десять лет без права переписки. В пятьдесят шестом, когда папу реабилитировали, мы получили свидетельство о смерти: рак легкого. Неизвестно где, неизвестно когда. И только совсем недавно, года два назад, я написала снова. И получила ответ: постановлением особого совещания по Ленинградской области от 8 июня 1938 года приговорен к высшей мере наказания… Виновным себя не признал. Он им ничего не подписал! Ничего!!» — с гордостью и ненавистью сказала она. «И… когда?» — «Через десять дней, 18 июня тридцать восьмого года, в Ленинграде. Должно быть, в Левашово. В то время расстреливали там, в Левашовской пустоши… Страшное государство — оно всем лгало».

Высоко ценя историческую достоверность, которую с великим пóтом выкапываешь из архива, я тем не менее совсем небезразличен к молве. Выдумщица и мечтательница, в своих фантазиях она может договориться вдруг до какой-то самой главной правды или коснуться тайны самой сокровенной. Говорят, их перед казнью обрили: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия и двух профессоров: Ивана Михайловича Ковшарова и Юрия Петровича Новицкого — и головы им обрили, и лица. Если так, то скорее всего это было связано с каким-то мстительным и подлым стремлением их не только убить, но и унизить — что для Петра Ананьевича Красикова, например, одного из главных убийц и обвинителей, было бы совершенно в порядке вещей. Передают, кроме того, что всех четверых вырядили в лохмотья, чтобы внешний их вид на всякий случай изменить до неузнаваемости.

Но если так, то предсмертное их бесчестье от убийц уподобилось бесчестью, пережитому Христом перед Его Голгофой.

«И плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове» (Мф. 27, 30).

Терновый венец Господа лег на их обритые головы.

Впрочем, пусть даже ничего этого не было — ни лохмотьев, ни тюремного брадобрея с тупой бритвой. Никакое рубище не может унизить так, как сам суд с его бесстыдным извращением правды и намеренным неправосудием. «Мозолистая рабоче-крестьянская рука» (из речи обвинителя Смирнова) в течение месяца сжимала им горло, и в ночь с 12 на 13 августа они перестали дышать. Мученики по сути, в устах молвы они обрели необходимый для сердечного умиления последующих поколений образ мучеников и невинной своей кровью подтвердили некогда сказанное апостолом: «сеется в уничижении, восстает в славе» (1 Кор. 15, 43).

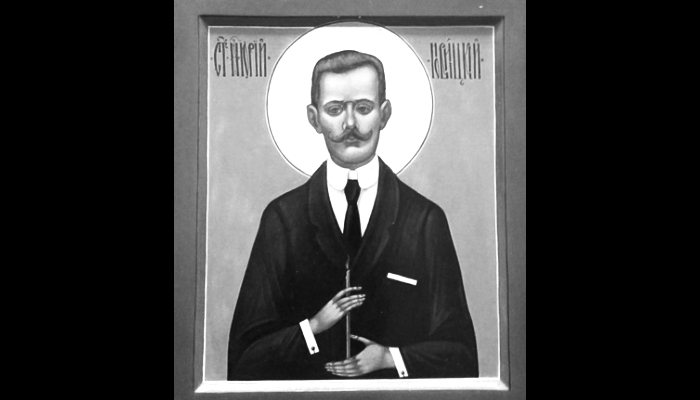

Событие мученичества столь сильно и глубоко потрясает народную душу, что она почти прозревает подробности трагической августовской ночи — как без малого тысячу лет назад увидела она слезы на лице Глеба и услышала трогательную его речь, не остановившую, однако, нож Торчина. Будто бы появился вскоре некий солдат из конвоя и под великой тайной рассказал близкому себе человеку, что митрополит непрерывно молился, а Юрий Петрович на краю могилы отдал кому-то из команды серебряные часы и прядь своих волос — с просьбой передать дочери. При этом будто бы он плакал (что, по мнению Ксении Георгиевны и ее детей, на него совершенно не похоже). Говорят также, что у кого-то хранится иконка, на обратной стороне которой поставили свои подписи все приговоренные к смертной казни.

Разыскать эту иконку пока не удалось.

Над безымянными могилами взошла новая жизнь.

Помимо надписанной смертниками тюремной иконки бесследно исчезли подаренный Юрию Петровичу при их свидании Патриархом Тихоном образ Христа Спасителя («На ткани. Рисованный», — не колеблясь сказала дочь святого) и принадлежавшее Новицкому прекрасной работы маленькое распятие черного дерева. (Руками Ксении Леонидовны Брянчаниновой оно было передано адвокату Равичу, наотрез отказавшемуся от всякого вознаграждения и согласившемуся принять лишь изображение Креста с пропятым на Нем Христом, — быть может, с тайной надеждой, посещающей даже и людей неверующих, что крестными страданиями Господа избавлен будет от смертной муки Юрий Петрович Новицкий, и — может быть! — с ему самому неясным еще предчувствием ожидающей его участи. Надежда Михайловна, его дочь, это распятие помнит и говорит, что оно исчезло после разгрома тридцать восьмого года). Сохранилось зато деревянное пасхальное яйцо, подаренное Ксении Георгиевне митрополитом Вениамином.

«Ксения Георгиевна, а митрополита Вениамина вы помните?» — «Единственное, что могу вам сказать, что папа раза два, наверное, посылал меня с записками… Причем говорил, что только лично в руки…» — «Вы ходили в Александро-Невскую лавру?» — «Да». — «Вас встречал келейник?» — «Да… Выходил монах. Но поскольку папа говорил: лично! ты меня слышишь? ты меня понимаешь?! — я говорила: я не могу, мне надо передать лично. Скажите, что от Юрия Петровича. И меня впускали… Очень хороший, седой человек, добросердечный такой… Подойдет и поздоровается… и благословит. Видно было, что хороший человек». — «Кого вы еще помните?» — «Чукова… (настоятель Казанского собора, с 1945 г. — митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. — А.Н.) Богоявленский как-то приходил к папе… Папа мне сказал, что это настоятель Исакия… Понимаете ли в чем дело… По-видимому, папа старался, чтобы меня эти дела не затрагивали. Это первое. И второе. На тот случай, когда они приходили, мне было строго сказано, чтобы нос не совать». — «Как вы думаете, для Юрия Петровича арест был неожиданностью?» — «Конечно! Никто из нас не ожидал…»

Один из подсудимых на этом процессе, карлик Александр Васильевич Димитриев был родственник Лидии Александровны Димитриевой, дочери мыслителя и христианина Александра Александровича Мейера.

Когда я с ней встретился, ей было девяносто лет, она жила возле Московского вокзала, в коммунальной квартире, где занимала одну, но, правда, просторную комнату.

Своею жизнью в Боге и своей непрекращающейся осанной Ему она вызывала в душе щемящее чувство, в котором необыкновенная к ней нежность соседствует с восхищением, а восхищение — с печалью. «Я просто Бога непрерывно благодарю, — трудно дыша и покашливая говорила она, — и хочу, чтобы все поняли, что сила Божия — любовь».

Она пылала ревностью о Боге и стремлением поделиться с миром открывшейся ей истиной — но с некоторых пор, став словно бы узницей своего маленького, высохшего тела, она довольствуется долгими беседами с теми, кто приходит к ней с вопросами и ждет от нее окончательных ответов. «Мне хочется, чтобы люди, уходя от меня, знали, что Бог любит каждого человека… Но — условие! — и самому любить. Если ты живешь в любви, то тебе нечего бояться… Вот у меня… Священники, которые меня исповедуют… всегда удивляются, что я им первым делом говорю: у меня нет никакого страха Божия. Они удивляются сперва, потом через некоторое время лучше меня узнают и понимают, что я… страх Божий не могу… считать… А ведь это считается основой! Нет… не основа… Не страх Божий, а вера в Его, Бога, любовь».

Она помнила, как подъезжали к зданию филармонии, где заседал ревтрибунал, грузовики, в кузовах которых сидели и стояли обвиняемые. Помнит, как благословлял народ из кузова архимандрит Сергий, вскоре расстрелянный. Помнит, что впускали не с главного хода, а через кассы — с Михайловской улицы. «Пускали по пропускам. У меня был пропуск, мне адвокат достал… Фамилия? Я позабыла. Как только у меня спрашивают фамилию, у меня сразу память… Не пропускала ни одного заседания. Это… как сказать… вспоминались первые времена христианства. Их… наших заключенных… оттуда… со сцены, где сидели судьи, спрашивали такие глупости, таким издевательским тоном! — тут она приподнялась над столом и заговорила голосом одного из судей, семьдесят лет назад терзавшего и тащившего в могилу невинных и чистых людей: — Чтой-то вы, образованный человек, и вдруг какими-то свечами занимаетесь!»

Я с новым восхищением и любовью на нее посмотрел. Удивительно! В подвале Лубянки один за другим читая двадцать семь томов дела «По обвинению Казанского и других», я выписал в том числе и это:

Смирнов (он, правда, был не судья, а главный обвинитель, что, впрочем, совершенно не меняет сути. — Авт.): Что же вы, профессор, юрист с высшим образованием, полагали, что без вас отцы духовные не справились бы с приходскими делами?

Новицкий: Этого не полагал, но я был всегда человек религиозный, и когда позволено было свободно идти на служение Церкви, то я пошел.

Я вычитал — а она собственными ушами слышала, запомнила и мне передала.

«Новицкий, — продолжала Лидия Александровна, и видно было, что все это для нее никогда не станет прошлым, никогда не уйдет и не отомрет, а всегда будет бесконечно живым, отзывающимся в сердце любовью и болью, — это была личность. Когда произошла вот эта самая… Погибельная, — помолчав и отдышавшись, грозно сказал она, — он решил, что церкви можно сохранить с помощью народа, который в эти церкви ходил. Вот церковь, ее закрывают… Новицкий людей объединил. Посылались им по квартирам, окружающим эту церковь, спрашивать: согласны ли вы считать себя прихожанином такой-то церкви? Организовать такое дело и создать приходы уже с определенной целью, чтобы спасти церкви, — это дело особо Божие. Особо Божие, — повторила она. — Апостолы были посланы, а он пошел сам. Очень представительный такой был человек, молодой еще, очень такой сдержанный, высокий, очень замечательный… Он объединил приходы. И к нам на квартиру… мы жили на Петроградской стороне… к нам приходит какая-то женщина и говорит: вот записываются для Владимирского собора… Вы согласны? Да, пожалуйста, говорю я, записывайте всю нашу семью Мейер. И вот он таким образом организовал церковную жизнь. Он не был ни архиереем, который обязан заботиться… он был простым… Нет, не простым. Не знаю, я его вспоминать не могу без слез. И когда я вижу эту картину… когда он стоит, около него два конвойных… Ему такую глупость говорят. А он исповедует веру — так, как, наверное, только исповедники в Римской империи. Его, конечно, приговорили».

Юрий Петрович передал дочери, что запрещает ей бывать в суде. Она подчинилась. Лишь однажды, в перерыве, ее привели в зал, и она смогла не только увидеть отца, но и поговорить с ним: в последний раз.

«Отец сказал мне: не верь, это все неправда, я ни в чем не виноват».

«Редакция „Известий“ ВЦИК, гражданину Стеклову. (Стеклов Ю. М. (Нахамкис) — главный редактор „Известий“, член Президиума ВЦИК. — А.Н.).

Я прошу Вас о следующем. В 1915 г. в Петроградском Университете Вы держали у меня, тогда доцента Университета, экзамен; тогда же я, заведуя временно вместо секретаря факультета канцелярией юридического факультета, оказал Вам, если только припоминаете, небольшую и конечно ни к чему не обязывающую Вас помощь. Вы, конечно, может быть, и не помните всего этого, но я помню, и помню еще Вашу дочь, которую Вы тогда ко мне присылали. И вот теперь ради своей сироты дочери, я — вдовец, и, если меня расстреляют, она, 14-летняя, погибнет, а мне грозит расстрел по обвинению Петроградского Митрополита и части Правления православных петроградских приходов в сопротивлении при изъятии ценностей. Между тем изъятие ценностей прошло благополучно: и прошло так именно благодаря, в значительной части, моим стараниям. Я даже ездил в Москву, к Патриарху, доказывать ему, что все ценности можно отдать…

И вот я на скамье подсудимых пишу, ожидая смертного приговора. Между тем, могу ли я подлежать смертной казни по 62 ст. (заговор с целью свержения Советской власти. — Авт.), когда пошел на службу Сов. власти еще в мае 1918… Я знаю, может быть, я никакого права не имею утруждать Вас, но ради своей сироты-дочери; я — вдовец — и после моего расстрела она останется одна. Ради нея прошу вас помогите. Простите, что позволил себе обратиться к Вам в эту тяжелую минуту моей жизни. Утопающий хватается за соломинку, а я хватаюсь за небольшое знакомство с Вами. — Примите еще во внимание, что я создал в Киеве суд по делам малолетних в 1912 г., в 1911 г. приют для детей ссыльнокаторжных, которые оставались сиротами. Неужели теперь моей дочери малолетней не оставят отца?!

Ю. П. Новицкий. 3. 07. 22 г.»

Резолюция Стеклова (красными чернилами): «Срочно переслать тов. Калинину в дополнение к первому письму, посланному неделю тому назад. 14. 07. 22 г.»

Добытые мною в архиве предсмертные письма Юрия Петровича с их пронзительной тоской о судьбе дочери и безответной мольбой о помощи вселили в меня горькую уверенность, что и Оксану затянул водоворот, погубивший ее отца, миллионы чистых и честных душ, всю Россию. Слава Богу, жизнь ее оказалась долгой и вполне счастливой.

Для меня несомненно, что спасена она была молитвами своего мученика-отца, с которой он обращался к Господу и Пресвятой Его Матери из тюремной камеры, а также его постоянным ходатайством за нее непосредственно на Небесах.

Предназначенную Ксении Георгиевне церковную лепту похищала, как мы знаем, бабушка. Впоследствии же Церковь или потеряла из вида, или позабыла дочь раба Божьего Георгия, что, принимая во внимание надвинувшуюся на русскую землю беспросветную ночь, было совсем неудивительно. Однако и потом, когда чуть рассвело и Церковь получила возможность перевести дух, мало кто вспомнил, что у Юрия Петровича, жизнью и смертью подтвердившего свою верность Христу, осталось в этом мире единственное и любимое дитя. После войны, правда, пригласил ее Чуков — уже митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. Она приехала в Лавру, он принял ее в архиерейских покоях на втором этаже — скорее всего там же, где вручала она отцовские письма митрополиту Вениамину.

«Ну что я вам могу сказать, — вздохнула Ксения Георгиевна. — Он очень хорошо меня встретил и спросил, не нуждаюсь ли я… Вы знаете, мне было очень обидно. Боже мой, думаю, сколько лет прошло, и ты ни разу не пикнул ни о чем! А тут я уже зарабатывала прилично, была замужем. Муж у меня был деканом факультета лесотехнической академии. Поэтому я… И он мне что-то там передал… вот… это было в пасхальные дни… яичко. Где-то оно есть. А в яичке было двадцать пять рублей».

Лет десять спустя Ксению Георгиевну снова пригласили в Лавру. Митрополит умер, упомянув ее в своем завещании. Я спросил: «Что же он вам оставил в память о дружбе с вашим отцом?» «Не знаю, — ответила Ксения Георгиевна, и мне показалось, что даже с непривычной для нее резкостью. — Потому что я не поехала. Отказалась».

Осталось теперь, может быть, самое главное — к чему шаг за шагом приближался я в этой части моего повествования и что, будучи на первый взгляд всего лишь фактом судьбы Ксении Георгиевны, в конечном счете открывает себя как сердцевина общероссийской драмы, в которой поколение за поколением со слезами, проклятиями, бешенством, отчаянием и восторгом участвует до самыя до смерти (так некогда отвечал протопоп Аввакум на бесхитростный вопрос терпеливой своей жены: «До самыя до смерти, Марковна!»). И нам, ныне живущим, этой участи не избежать.

«Ксения Георгиевна, Юрий Петрович заботился о вашем религиозном воспитании?» — «Он приучал меня утром молиться». — «Молитвы помните? „Отче наш“, например…» — «Я тут как-то пробовала вспомнить… Отче наш, иже еси на небесех… — она коротко рассмеялась. — И все. Да… А вечером уже не очень. В зависимости от того, как, в каких обстоятельствах я засыпала». — «А в церковь ходили вместе с отцом?» — «Только вы знаете, в очень большие праздники». — «А в какую церковь?» — «Мы, когда жили на Чайковской теперешней… на Сергиевской… а в конце Сергиевской так и называлась — святого Сергия. Теперь там на месте церкви стоит дом. На ее фундаменте… Я в эту Сергиевскую церковь, — помолчав, проговорила она, — пока суд был… бегала просто каждый день… свечки там ставила… молилась». — «И когда вы… — спросил я, с мучительной осторожностью подбирая слова и более всего страшась, чтобы возникшая в потревоженном ее сердце милая тень не оставила по себе новой раны, — …узнали…» — «Ужасно было, — скупо ответила Ксения Георгиевна. — Жить не хотелось». Я продолжал с мягкой настойчивостью: «И, наверное, к этому времени вы относите разрыв личной связи с Богом?» — «Да. Пожалуй. Я слишком, понимаете ли, верила, что должно быть спасение. А его не было. И во мне, вы знаете, как обрезало. И потом — все».

Таким образом, опытом собственной жизни и веры будучи подведена к вопросу: если Бог есть, как может он допускать зло? — Ксения Георгиевна в четырнадцатилетнем возрасте раз и навсегда отказала Творцу в праве на существование.

Ужас овладел ею на краю вдруг открывшейся перед ней пропастью.

В светлые дни и ночи июля двадцать второго года летела к Небесам омытая слезами ее молитва. Ему, Творцу и Вседержителю, чьей мощью устроен мир, — что стоило Ему сохранить родную ей жизнь? Бог, Отец всех живущих и умерших, — отчего не пощадил Он ее ни в чем не повинного отца? Создавший небо и землю, воздвигший горы и наполнивший моря, — почему не оградил его необоримой Своей силой? Она была слишком слаба, чтобы, превозмогая боль, воскликнуть: «Слава Богу за все!»; слишком несчастна, чтобы попытаться смирить гнев и отчаяние своего сердца; и слишком сокрушена, чтобы в проявлениях божественной воли понять зло всего лишь как преходящее условие дарованной человеку свободы.

Она замкнула уста для молитвы и сердце — для общения с Богом.

Насилие, совершенное над ее отцом, вырвало неокрепший росток веры из ее души. Постепенно другая вера овладела ею, и дочь растерзанного Советской властью мученика и страстотерпца стала в конце концов полноценным советским человеком, убежденным сторонником коммунистической идеи и твердой атеисткой, не крестившей своих детей и воспитавшей их в материализме и неверии.

Больше того: она вступила в партию. Событие это произошло в 1943 году, блокада была еще не прорвана, и единодушно проголосовавшее за Ксению Георгиевну собрание проходило в бомбоубежище. Юрий Иванович, ее сын, также был обладателем партийного билета, а Мария Ивановна, ее дочь, объяснила мне, что хотя и не была коммунисткой, как мама, сейчас готова вступить в партию, ибо искренне считает коммунистическое общество самым справедливым.

Беседуя с Ксенией Георгиевной и ее детьми, я, может быть, впервые с такой бесспорной очевидностью ощутил реальность понятия советский народ. Дочь святого и его внуки были именно советские люди во плоти и крови (а вовсе не вымороченные порождения партийного агитпропа) — с чисто советским отношением к прошлому и настоящему, с классической советской убежденностью в правоте своих взглядов, со стремлением воспитанной в советском духе интеллигенции непременно обособить культуру от религии, объявить икону и храм самодостаточными художественными ценностями, бесчувственно вырывая их при этом из материнского лона Церкви.

Советский человек до такой степени любит Советскую власть, что не смеет огорчить ее отказом в жертвоприношениях.

«Ксения Георгиевна, вы простили Советской власти убийство своего отца?» — «Да. Я считаю, что в тот момент, наверное…» Тут она чуть запнулась, но Мария Ивановна, не колеблясь, продолжила: «Неизбежно было». «Да», — одобрила дочь Ксения Георгиевна. «Не наш дед, — заметила Мария Ивановна, — так другой какой-нибудь». «Да», — снова кивнула Ксения Георгиевна. «Я вообще, — сказала ее дочь, — стараюсь думать про деда, как про живого человека, который! — она возвысила голос, тем самым, должно быть, привлекая наше особенное внимание к дальнейшим своим словам, — как нам всегда говорили, считал, что интеллигент должен нести свой крест».

Хорошо это? Плохо? Нелепый вопрос. Хорошо ли быть русским? немцем? евреем? Точно так же не хорошо и не плохо быть советским и принадлежать к этой почти нации, зачатой, правда, в результате отвратительного насилия.

Родившиеся на свет несчастные дети тут ни при чем. И те, кто оскорбляют их презрительной кличкой «совок», лишь обнаруживают в своих жилах избыток странной советской крови.

В известном смысле на Ксении Георгиевне остановились часы русской истории. Разрыв с верой отца означал, что связывающую времена и сплетенную из религии, культуры и предания драгоценную нить обрубил удар остро наточенного топора.

Пропасть легла между новомучеником и его дочерью, между Россией той и Россией этой, которая, подобно Ксении Георгиевне, стала советской.

Мост развели. Уходит из-под ног наспех сооруженная зыбкая переправа.

«НАЧАЛЬНИКУ Д.П.З.

Петрогубревтрибунал настоящим разрешает свидание гр-нам БРЯНЧАНИНОВОЙ КСЕНИИ ЛЕОНИДОВНЕ и НОВИЦКОЙ КСЕНИИ ГЕОРГИЕВНЕ с осужденным НОВИЦКИМ ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ во вторник 15 августа с.г.»

Двумя днями раньше он был уже расстрелян и зарыт в до сих пор неведомой могиле — вместе с митрополитом Вениамином, архимандритом Сергием и Иваном Михайловичем Ковшаровым.

…Стояло жаркое лето, сиял купол Исаакия, и в Александро-Невской лавре требовательно кричал полупьяный нищий: «Положи мне копеечку!»

Отчего так смутно, так тяжело душе моей? Отчего иссякает в ней надежда? И отчего моя печаль о Ксении Георгиевне куда сильней, чем по отце ее, посеченном свинцом?

Слезы кипят.

Или правду вымолвил протопоп Аввакум?

ВЫПРОСИЛ У БОГА СВЕТЛУЮ РОСИЮ САТОНА, ДА ЖЕ ОЧЕРВЛЕНИТ Ю КРОВИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЮ.

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)

ЮMoney: 410013762179717

Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: