«Какие планы строит божественный мир на германский народ, коль подвергает его столь тяжким испытаниям?»

26 августа 2024 Николас Старгардт

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги оксфордского профессора истории Николаса Старгардта (род.1962) «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945».

…Между тем внутренний фронт требовал защиты границ, и защиты отчаянной. Когда часть Курта Оргеля отступала по побережью Балтийского моря, солдаты не могли заставить себя стрелять в скот на глазах у латвийских крестьян, хотя и знали, что Красная армия выиграет от их сочувствия. Ответ Лизелотты звучал прямо и решительно:

«Меня переполняет ярость! Я должна сказать тебе: закрой свое доброе немецкое сердце твердостью от всего, что извне. Никто на свете не умеет ценить и не будет лелеять добрых и тонких чувств больше, чем немцы. Но подумай о жестокости, которой предадут твою родную страну, если… Подумай о звериной беспощадности, с которой нас будут насиловать и мучить, подумай об ужасных несчастьях, которые один лишь воздушный террор доставляет нашей стране. Нет, пусть воют крестьяне, если вы должны убивать их скотину. Кого волнуют наши страдания, которые ты только множишь? Тебя с твоими истинно немецкими тонкими чувствами — да. Но нет и нет! Наноси вред врагу, где можешь, для этого ты там, а не для того, чтобы ему было легче воевать с тобой».

К 24 октября Курт с другими солдатами 18-й армии отошел на Мемельский полуостров, где он убедился — страдают не только латвийские хуторяне. Каждый выпущенный немцами снаряд падал где-нибудь в немецком же селе или на ферме. Такое чувство, как писал он Лизелотте, что на них возложены худшие из тягот войны. Несмотря на весь его опыт на протяжении предыдущих трех лет, когда его батарея помогала обстрелам Ленинграда, Курт только теперь впервые упомянул о том, во что обходится война простым мирным людям.

Петер Штёльтен тоже сражался уже на немецкой земле. По пути к хутору в Восточной Пруссии ему пришлось повидать «исход» — бредущих на запад немецких беженцев. Он ехал по раздавленным гусям мимо нервной, постоянно бросавшей взгляд в небо — не прилетят ли самолеты — девицы в меховой шапке, мимо возниц-детей на телегах и многокилометровых мычащих стад рогатого скота. Штёльтен знал, что горящие вдалеке хутора — немецкие. После сражений в Нормандии в разгар Варшавского восстания Штёльтен пытался выразить внутренние противоречия и разрешить нравственный кризис в литературной форме. Теперь он подбирал книги, брошенные бегущими гражданскими лицами, и листал любимых авторов — Лихтенберга, Оскара Уайльда, Достоевского, Гофмансталя, Биндинга, Эдгара Аллана По и Гессе, — но они не «говорили» с ним. Напротив, у него возникло некое давящее чувство: «Насколько же я обеднел». Даже Рильке и Гёльдерлин более не трогали его. В относительной тишине крестьянского хозяйства в Восточной Пруссии он отдавался своему опустошению. «Если бы ты знала, как все устали», — писал он Доротее. Однако, как только начиналась атака, усталость Штёльтена уступала место новому приливу деятельности, его чувства воспаряли, позволяя «лучше видеть красоту утра» в момент между боями. И все же другая его часть взирала на все с олимпийским спокойствием: «Я наблюдаю смерть и разрушение, массовое убийство Европы». Все больше Штёльтен пытался воспитать в себе какую-то веру, которой ему не хватало после Нормандии, и усвоить, что «любая судьба посылается Богом, и надо довольствоваться ею, не будучи в состоянии избежать данности; и все равно любить, строить планы и созидать». Он принимал выпавшую ему роль, но его чаяния в будущем сосредоточивались на Доротее. В одном из снов он видел ее ждущей его около станции пригородного поезда в Берлине, в белом шерстяном пальто прямого покроя, бросающемся в глаза на фоне входа в туннель и контрастирующем с ее черными волосами, глазами, яркими губами и светлой кожей. «Красивая картинка», — написал он ей.

В декабре на Штёльтена неожиданно свалился отпуск, а с ним и странная возможность оказаться рядом с Доротеей в любимой студии мансарде в Целендорфе, которую родители сохранили за ним на время его отсутствия. Ему все еще хотелось писать красками, «хотя кисть и стала такой же чужой для меня, как вилка для рыбы в руках эскимоса». К тому же он с болезненной откровенностью осознавал, насколько мало развились его способности и навыки за предыдущие годы. Как ему казалось, его «цель лежит не в конце пути, которым пришлось идти в течение лет». Встреча с Доротеей вернула ему веру в жизнь, но сразу повергла в новый кризис, как только он задумался — впервые за все время — о возвращении к гражданскому быту после войны. Как может он просить Доротею связать свою судьбу с несчастным художником без гроша в кармане в грядущем завтра — «мрачном, почти лишенном надежд и полном неслыханной нищеты»? Впервые, похоже, Штёльтен обратился к теме поражения Германии. «После этой войны скоро — по всей вероятности, лет через двадцать — случится другая, которая уже маячит призраком вдали, — предупреждал он Доротею после возвращения на фронт в посланном оттуда письме. — В любом случае жизнь этого поколения, как мне думается, измеряется одними катастрофами». Но, представляя себе грядущее крушение, он не собирался покориться и сдаться.

Когда осенью 1944 г. вновь начались бомбежки городов, Лиза де Бор черпала силы в немецкой культуре. Узнав о разрушении дома, где родился Гёте, она сказала себе, что писателя «можно искать и обрести только через оставленное им миру наследие — через „Фауста“, „Годы учения Вильгельма Мейстера“, „Поэзию и правду“ и „Западно-восточный диван“. Все это не сумеют уничтожить летающие террористы — тот, кто однажды впитал их сущность, сохранил и сделал ее живой». Надеясь на быстрое поражение и крушение нацизма, как и ранее, начиная с 1939 г., Лиза де Бор обратилась за помощью к своему духовному поводырю, Рудольфу Штайнеру, основавшему Антропософское общество на эзотерических чтениях Гёте. При всем гуманистическом интернационализме Лизы казавшиеся ей уместными сейчас цитаты из Штайнера сильно отдавали немецким национализмом: «Поистине к самым чудесным ударам судьбы относится то, что немец всегда реализует свою внутреннюю силу, мощь духа тогда, когда тенденции во внешнем мире наименее подходят для этого». Де Бор опять находила чувство национального в словах писателя, не имевшего никаких связей с национал-социализмом, восхищаясь им, как теми же Гёльдерлином и Эрнстом Юнгером. 25 ноября она отметила Поминальное воскресенье стихами, которыми давно собиралась отдать дань памяти погибшим в боях немцам:

Вот, ныне собираясь там,

Младые и любимые мужи

Садятся по своим ладьям,

Чернее смерти по воде плывут

В сиянье огненном на дальнем берегу.

Ни слова жалоб, ни единого упрека —

Уходят молча, след лишь оставляя

В сердцах и душах наших одиноких.

Слова нам их холодный ветер повторяет,

Их память чтить он нам повелевает.

Хотя Марбург пока не бомбили, Лиза де Бор осознавала, что это дело времени и скоро война придет к ним. Она перечитала Фому Кемпийского и последнее письмо одного художника, пропавшего без вести в СССР. Как человек практичный, она занималась сушением фруктов и готовила постель для друзей, постоянно прибывавших к ней с запада. Ожидая известий об арестованной гестапо дочери и познакомившись с одной матерью, чья дочь погибла во время боевой работы на батарее ПВО, Лиза спросила ту: «Какие планы строит божественный мир на германский народ, коль подвергает его столь тяжким испытаниям?»

Ирен Гукинг писала Эрнсту куда более непритязательным языком: «Эта война испытывает нас очень жестоко». Тяжело переживая разлуку, она старалась отвлечь себя такими строками: «Пускай испытан будет тот, кто вечно верен». На протяжении дня ей с двумя малыми детьми скучать не приходилось, но в постели перед отходом ко сну у нее появлялось время подумать о том, как сильно ей не хватает Эрнста. Ирен находила утешение в воспоминаниях о начале их романа, но не могла скрыть страха: «Я очень тебя люблю. Но все равно эти ранящие мысли лезут мне в голову. В конце концов, ты мужчина. Ты, конечно, любишь меня больше всего. Однако как ты можешь справиться с желаниями, которые крутятся у тебя в голове? Я не позволяю себе думать дальше. В конце концов, ты мужчина». Очень любопытно: сообщая Эрнсту о том, что их квартиру в Гисене разбомбили, Ирен словно и не волновалась — она с детьми давно переехала в относительно безопасный дом родителей в Лаутербахе.

4 и 5 ноября 1944 г. бомбили родной город Августа Тёппервина, Золинген; во время второго налета авиация уничтожила центральные кварталы. По мнению Маргаретe, высказанному в письме мужу, погибли 6000 человек. Дом и обстановка Тёппервинов почти не пострадали. Она с их 16-летним сыном Карлом Христофом сумела благополучно добраться до сельской местности в Нижней Саксонии, протащив узлы, рюкзаки, чемоданы и сумки через вагоны битком набитых ночных поездов и через залы ожидания, полные измотанных солдат и гражданских лиц. Она испытывала счастье просто оттого, что «этот ад на западе» остался позади, и уже не понимала, «как могут люди так долго выдерживать все это с так туго натянутыми нервами… Перед каждым обедом нам приходилось спускаться в подвал. И все же жизнь идет».

По мере того как Лизелотта Пурпер вела счет «жемчужинам» немецких городов, уничтоженных союзническими авианалетами, — Страсбург, Фрайбург, Вена, Мюнхен, Нюрнберг, Брауншвейг, Штутгарт, «не говоря уж о нашем Гамбурге», — она наливалась бессильной яростью против «глобального преступного заговора», который продемонстрировал «такую бездонную ненависть и фанатичную волю к разрушению, каких еще не видел мир. Они не ведают, что творят!.. По всей вероятности, однажды — если завеса бессмысленной злобы падет с их глаз — они, может статься, узрят в смятении дело рук своих». Тон ее изменился по сравнению с письмами сентября, когда она с вызовом заявила: «Берлин всегда Берлин». «А что мы? — спрашивала она. — Мы горды, но бессильны. Если бы мы вновь обрели крылья…»

В ночь на 12 сентября британские бомбардировщики опять посетили Штутгарт. За 31 минуту они сбросили 75 мощных мин, 4300 фугасных бомб и 180 тысяч зажигательных боеприпасов на старый городской центр, полностью уничтожив все на площади 5 квадратных километров. Повторилась история с налетом 29 июля, когда фугасы сносили крыши, а «зажигалки» вызвали множественные возгорания в городе. На сей раз застоявшийся воздух ранней осени в долине с крутыми склонами способствовал развитию огненной бури. Как в Ростоке, Гамбурге и Касселе, пытавшиеся спастись бегством становились зачастую жертвами большого костра, другие люди задыхались от угарного газа, просочившегося в их подвальные укрытия. Жар добрался и до многих городских бомбоубежищ. По оценкам, число погибших составило 1000 человек.

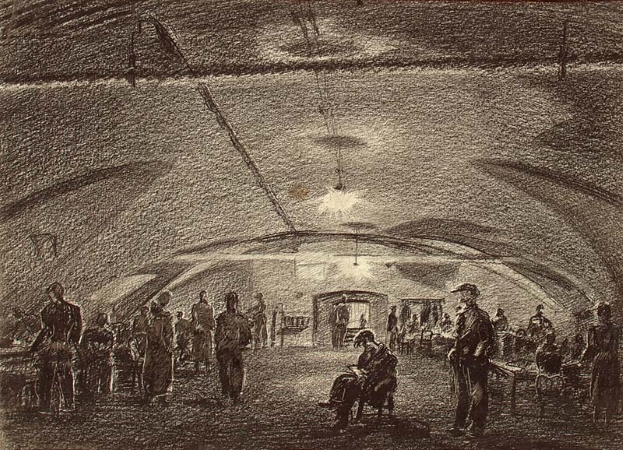

Фото: разрушенный бомбардировками центр Штутгарта