Казнь Фортунки

11 ноября 2017 Дмитрий Мамин-Сибиряк

Продолжение историй об екатеринбургской бурсе. Начало тут.

***

I

Как это было давно и как я отчетливо вижу сквозь мутную полосу десятков лет это воскресное роковое утро, заливавшее ярким солнечным светом нашу ученическую комнату!

Нужно идти в церковь к обедне, и все чистятся, вынимают лучшее свое платье, причесываются и вообще принимают соответствующий празднику вид. Мой приятель Ермилыч с особенно торжественным видом открывает крышку своего заветного сундука, наклоняется над ним, чтобы достать что-то, — и в ужасе поднимает свое помертвевшее, бледное лицо. Что-то случилось, ужасное и непоправимое, что и меня заставляет невольно содрогнуться, потому что я знаю спокойный, выдержанный характер Ермилыча и знаю, что он из-за пустяков не побледнеет.

— Ермилыч, голубчик, что такое случилось?

Ко мне повертывается это бледное лицо, покрытое мелкими веснушками, серые глаза смотрят непонимающим, пустым взглядом, а искривленные конвульсией губы шепчут только одно слово:

— Сапоги…

Я наклоняюсь к сундуку Ермилыча и тоже проникаюсь ужасом. Нужно сказать, что этот сундук представляет собой некоторое художественное целое благодаря царившему в нем порядку. Ермилыч был бедняк, и сундук для него являлся величайшим сокровищем. В нем были разложены в истинно художественном порядке все пожитки Ермилыча: белье, праздничный сюртучок, книги, тетрадки, коробочки с разными редкостями, таинственные свертки и опять коробочки, в которые домовитая бедность укладывала разный хлам. Самое видное место занимали в сундуке Ермилыча новенькие смазные сапоги — его гордость и слабость. Это были первые сапоги, которые Ермилыч мог чистить ваксой, примеривал, сдувал с них каждую пылинку, обтирал платком и надевал только по праздникам. Чтобы купить их, он целый год сколачивал деньги по копейкам и грошам, отказывая себе решительно во всем. Когда Ермилыч доставал их из своего сундука, его лицо светлело и делалось таким добрым. И вдруг… Нет, есть вещи, для описания которых просто недостает подходящих слов, как и в данном случае. Прошло больше тридцати лет, а я и сейчас отчетливо помню, как мне сделалось страшно: сапоги Ермилыча были налиты водой…

— Это устроил Фортунка! — невольно вырвалось у меня.

Ермилыч молчаливым движением подтвердил мое предположение. Конечно, Фортунка, и никто больше.

Нужно сказать, что наш старший по квартире, Введенский, имел две школьные клички: одна для обыкновенного обихода — Просвирня, а другая в исключительных случаях — Фортунка. Последняя кличка носила собирательный характер и давалась почему-то пухлым и толстым мальчикам, каким был и наш Введенский.

Когда квартира узнала историю с сапогами, то для всех сделалось ясно, что дни Фортунки сочтены, и все смотрели на него, как на человека обреченного. Хихикал и потирал руки один Александр Иваныч, раньше покровительствовавший ему. Самые маленькие школяры понимали, что Ермилыч будет мстить и что Фортунке несдобровать. Сознавал это и сам Фортунка, чувствовавший, что зарвался и что лихая шутка не пройдет ему даром. Одним словом, произошло целое событие, взволновавшее до дна наш маленький мирок. Все шептались по углам и с сожалением поглядывали на Фортунку, прикрывавшего свою трусость самым беспечным видом. Он даже отдувал свои жирные, мясистые щеки и вытягивал красные губы, как человек хорошо пообедавший.

— Ермилыч, ведь ты будешь ему мстить? — спрашивал я.

Ермилыч только улыбался своей больной улыбкой. В его характере была мстительная жилка. Иногда он выжидал целых полгода, чтобы расквитаться с врагом, и, подкараулив удобный случай, производил безжалостную расправу. Лично я очень любил Ермилыча, как хорошего товарища. Нас связывало и землячество, и сидение в одном классе, и та дополняющая разница характеров, которая служит основой школьной дружбы. Бывали, конечно, и недоразумения, тоже школьного характера. Один случай меня даже озадачил, и я никак не мог его понять. У меня был такой же сундук, как и у Ермилыча, и я, по его примеру, вел в нем строгий порядок, хотя и не мог достигнуть желанного совершенства. Между прочим, была у меня коробочка с разной дрянью: пуговицы, перья, карандаши, какие-то обломки и т.д. Сказывалось недавнее детство, утилизировавшее этот материал для своих детских целей. Сейчас этот хлам оставался только по традиции. Раз я разбирал эти сокровища на столе, а Ермилыч смотрел в качестве почтеннейшей публики.

— Вот посмотри, какая пуговица: золотая с орлом…

Не успел я похвастаться, как Ермилыч самым бессовестным образом отнял ее у меня.

— Калю! — заявил он с самым решительным видом.

«Калю» это было своего рода школьное «табу», лозунг царившего права сильного. Как я ни уговаривал Ермилыча, какие трогательные мотивы ни представлял ему, как ни объяснял, что чужие пуговицы отнимать гнусно, он точно окаменел, охваченный какой-то птичьей жадностью. Оставалось или вступить в отчаянную драку, или порвать цепь дружбы, но я предпочел уступить пуговицу, хотя в душе и затаил неприятное чувство. Меня огорчало до глубины души, что это сделал именно Ермилыч, хороший человек и друг. И все из-за какой-то гадкой пуговицы… Сделай это Фортунка, — ничего в этом особенного не было бы. Все-таки ничтожный сам по себе случай из детской жизни оставил в душе свой след, поселив известного рода недоверие и скрытность. Уж если Ермилыч мог увлечься ничтожной пуговицей до того, что пустился из-за нее на открытый грабеж, то чего же ожидать от других?

II

Вся наша квартира с нетерпением ожидала развязки нанесенного Ермилычу оскорбления. Меня этот вопрос особенно касался, потому что для меня Ермилыч был слишком близкий, почти родной человек. Положим, что сапоги давно высохли, были вычищены ваксой десятки раз и заняли свое место в сундуке, но это не мешало оставаться оскорблению в прежней силе.

— Что ты сделаешь с Фортункой? — спрашивал я друга.

Ермилыч сначала скромно отмалчивался, а потом показал тяжелую свинцовую гирьку, обшитую кожей, — это и было орудие казни.

— Да ведь такой гирькой можно и убить, Ермилыч?

— По какому месту бить…

У Ермилыча делалось каждый раз нехорошее лицо, когда он заговаривал о возмездии. Мне вперед делалось страшно за Фортунку.

— Вот будет рекреация, так тогда… — таинственно сообщил Ермилыч, любуясь своей гирькой, у которой делались разные усовершенствования, как тонкая бечевка, наматывавшаяся на руку.

Стоял конец мая, и погода была прекрасная. Все зеленело и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью… И в то же время близились страшные экзамены с роковой быстротой. У меня навсегда сохранился какой-то панический страх к экзаменам, доходивший до того, что я уже студентом упал на экзамене в обморок. Из всех лотерей экзамены самые рискованные, и я с сожалением смотрю каждой весной на молодежь, которая должна выносить это испытание. Я уже сказал, что погода стояла отличная. Один день шел за другим, как праздники. Сидеть в такие дни в классе было настоящей пыткой. Даже наш суровый инспектор не выдерживал и раз пошутил. Да, пошутил, повергнув весь класс в полное недоумение. Как теперь помню, шел класс латинского языка, самый страшный изо всех, потому что он, главным образом, доставлял жертвы субботних экзекуций. Сторож поляк Палька только потирал руки, предвкушая удовольствие производить «великолепнейшие порки». Итак, шел класс латинского языка. Все замерли. Слышно, как муха пролетит, в буквальном смысле слова. Окна отворены, и в них смешанной струей врываются звуки колоколов соседнего женского монастыря, крики уличных разносчиков, дребезжанье проезжающих экипажей и вообще уличный шум. Инспектор сидит, согнувшись, в кресле и, по своей привычке, кусает ногти большой холеной, белой руки. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоят Александр Иваныч и еще несколько учеников.

— Ну? — лениво протягивает инспектор. — Sat, satis, abunde, affatim?

— Довольно, достаточно… — залпом выстреливает Александр Иваныч вызубренный урок.

— Нет… Ну, ты, рядом стоящий? Sat, satis, abunde, affatim?

— Довольно, достаточно…

— Эх вы, и этого не знаете! Sat, satis, abunde, affatim значит: «Сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим»…

Весь класс замер от изумления, а потом разразился таким весельем, что, кажется, смеялись самые стены. На другое утро, когда все собрались, волнение продолжалось.

— Надо просить рекреацию!

Выбрана была депутация из лучших учеников, в том числе был и Фортунка. Они заранее приготовили установленное прошение на латинском языке и отправились на квартиру к ректору, находившуюся тут же на дворе. Все училище замерло в ожидании: что-то будет… Все окна, выходившие на двор, были облеплены любопытными школьническими лицами. Наконец после томительной четверти часа на крылечке ректорского флигеля показалась депутация.

— Рекреация! Рекреация!.. — пронеслось по всему училищу.

Бывают минуты, которые не повторяются в жизни, и именно теперь была такая минута. Двести школьников, измученных тяжелой годовой работой, потеряли голову от радости. Что-то происходило до того невероятное, радостное, хорошее, чудное, как радужный, молодой сон. А впереди — целый день, счастливый, единственный день.

Утро было в самом начале, а там до самого вечера в лесу, на открытом воздухе, — нет, такие минуты не повторяются. Дальше все идет в каком-то тумане. Все заведение охвачено неописуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в простую телегу, а злодей Палька нагружает эту телегу какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной два сторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня. Милый Палька… Ему сейчас отпускаются все его невольные прегрешения и даже роковые «субботы». Лошадь с телегой и Палькой отправляются вперед, в ту неведомую, счастливую даль, которая грезится нам в каком-то радужном сиянии. Потом мы все выстраиваемся попарно в длинную шеренгу под предводительством старших. Порядок образцовый. Никому и в голову не приходит нарушить его. Господи! да ведь такой день один, один, один!.. Для меня это еще первая рекреация, и воображение рисует что-то необыкновенное, сказочное, невозможное. Каждый чувствует, что он органическая кровная часть вот этого громадного целого, и как дороги все эти товарищи по классу, по училищу, по общей учебной каторге. В каком-то тумане наша шеренга марширует по деревянным тротуарам пыльной городской улицы, вызывая зависть всех прохожих. Да, все останавливаются, провожают нас глазами и улыбаются, зараженные нашей радостью. Чиновники, плетущиеся на свою службу, знают, что значит этот молодой поход, и вспоминают свое время; мещане, старушки с лотками, извозчики — все знают и все сочувствуют в душе. Нужно же бедным школярам передохнуть хоть один денек… Вот и предместье, всегда грязное, даже в самую хорошую погоду; вот и городской выгон, и сосновый лесок, и река, и ряд заимок на ней. С трактовой дороги мы сворачиваем влево, переходим по какому-то деревянному мосту через реку и точно приступом берём первую лесистую горку. Как хорошо здесь: сколько света, воздуха, зелени, красок, и все это наше на целый день, которому не будет конца! Ведь перед нами не день, а целая вечность!.. Благословенный, счастливый день! В припадке нежности мы беремся с Ермилычем за руки и так идем всю дорогу, точно боимся, что который-нибудь от радости вспорхнет и улетит. В задних рядах кто-то затянул популярную в нашем училище старинную песню, которую, вероятно, певали еще наши отцы, путешествуя на рекреации:

«Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь…»

В общем хоре выделялся и молодой, с петушиными перехватами, басок Александра Иваныча, и заливистый тенорок Фортунки, и немного надтреснутый голосок слабогрудого Ермилыча, — это была одна оркестровая нота, поднимавшая всех от земли. Дорога шла по левому высокому берегу реки Исети, путаясь в сосновом бору. Душный и пыльный Екатеринбург остался позади, а впереди уже начинались так называемые «заимки», то есть громадные дачи с разными промышленными заведениями, как салотопни, мыловарни, кожевни. Верстах в пяти от города левый берег выступал в реку красивым лесистым мыском с большой, зеленой каймой поемного луга; это и было место нашей рекреации. Издали мелькнул большей костер, разложенный Палькой, а около него уже выросла целая ставка: наша училищная кухня, потом палатка приехавшего из города мелочного торговца, потом столики торговок кислыми щами, калачами и разной другой дрянью, на которую так падки дети. Одним словом, нас ожидало полное великолепие.

— Форменно, — заявил Ермилыч тоном специалиста, издали разглядывая и место, выбранное под рекреацию, и сделанные для нее приготовления.

Скоро весь мысок запестрел детьми, как муравейник, а в лесу гулко отдавались звонкие, молодые голоса. Экзекутор Палька с отечески-добродушным видом возился около огня, точно никогда не брал в руки ужасной лозы. Его обступили со всех сторон, дергали за казенную шинель и вообще надоедали самым добросовестным образом, как это умеют делать только одни дети.

— А ну вас! — ворчал Палька, отмахиваясь обеими руками. — Ужо скажу инспектору.

Скоро приехал и сам грозный инспектор в сопровождении нескольких учителей: учитель греческого языка Николай Александрович, учитель русского языка Григорий Алексеевич, учитель географии и арифметики Константин Михайлович. Первые двое были еще совсем молодые люди, цветущие и веселые, а третий такой болезненный и чахоточный субъект. Они приехали на двух извозчиках, занявших своими экипажами задний план нашего гулянья, что дополняло походную декорацию.

— Здравствуйте, господа! — весело здоровался инспектор. — Ну, сегодня мы будем веселиться напропалую…

О, это был совсем другой человек, какого мы совсем не знали! Неужели он, вот этот самый инспектор, мог устраивать свои «субботы»?.. Нет, все это один блаженный, счастливый сон, какие видишь только в ранней юности. Учителей мы любили, хотя они и донимали нас подчас, как самый веселый учитель греческого языка.

III

Описать рекреацию во всех подробностях довольно трудно, потому что целый летний день прошел в удовольствиях: дети играли, пели, лакомились и опять играли. Тут был и мяч, и свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и «куча мала», и хоровое пение. Инспектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. Шло соревнование по классам, отделениям, по квартирам, причем наша квартира, благодаря Александру Иванычу, Фортунке и Ермилычу, заняла по части физических упражнений не последнее место. Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял и ученический хор. Одним словом, с одной стороны были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой — взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью.

Инспектор устал раньше других и лежал на траве. Около него сидел наш квартирант Ваня, любимец всех учителей за свою кротость, хорошие способности и детскую красоту.

— Ну, спой что-нибудь, Ваня, — ласково говорил инспектор. — А то давай вместе споем.

Сначала мальчик стеснялся, а потом тоненьким детским дискантиком спел «Звездочку»:

Звездочка ясная в небе горит,

Душу, прекрасная, в небо манит…

Помню и эту детскую песенку, и детский, чистый голосок, и это хорошенькое, чистое детское личико с такими светлыми, ясными глазами, подернутыми влажной детской синевой: в них еще не остыла теплота раннего детства. Ровно через год Ваня умер у нас на квартире от тифа, умер на том самом диванчике, на котором вылежал я свои шесть недель.

Самый торжественный момент наступил, когда были раскупорены таинственные белые ящики, и в толпу полетели пригоршни дешевых пряников и конфет. Поднялись такой гвалт и свалка, что продолжать это слишком шумное удовольствие не было возможности, и остатки сластей были розданы прямо на руки. У всех радостей — один общий недостаток: они слишком быстро проходят. Наша рекреация пролетела с самой обидной быстротой, и не успели мы даже устать хорошенько, как солнце уже село за зубчатую стену леса, и наступили сумерки. Костер Пальки потухал, палатка торгаша была сложена, торговки укладывали пустые ящики и бутылки на свои тележки, одним словом, пир был кончен. Раскрасневшиеся, счастливые детские лица все еще были полны веселой энергии, а наступила пора возвращаться домой. Я только теперь вспомнил, что именно сегодня должна была совершиться давно ожидаемая казнь Фортунки и, конечно, она будет произведена в сумерки, когда пойдем врассыпную домой. У меня даже сжалось сердце от страха…

Веселившийся Ермилыч принял угрюмый вид. Фортунка съежился, присмирел и не отходил от Александра Иваныча, — он предчувствовал, что его час настал.

— По домам! — скомандовал инспектор.

Все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Все было забыто для счастливого дня: и инспекторские «субботы», и зубренье, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения… Люди были людьми, — и только.

…Итак, мы возвращались в город. Школьники шли вольно, врассыпную, как солдаты после учения. Наша квартира отстала, особенно старшие ученики. Фортунка ни на шаг не отставал от Александра Иваныча, пугливо озираясь на Ермилыча. В одном месте, где дорога шла лесом, мы совсем отстали, и все как-то инстинктивно остановились. Александр Иваныч достал папиросу и, раскуривая ее, проговорил с равнодушием скучавшего деспота:

— Ермилыч, а ты позабыл про сапоги?

Этой фразой он выдавал Фортунку Ермилычу. Как настоящий восточный деспот, Александр Иваныч хотел потешиться на счет своего фаворита, чтобы закончить счастливый день достойным образом. Фортунка рванулся было, чтобы бежать вперед, но Александр Иваныч его остановил.

— Куда? Воду в сапоги умеешь наливать? Ха-ха… Ермилыч, казни его.

Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожиданное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть.

— Ермилыч, ты что же это? — подзадоривал его Александр Иваныч.

Но Ермилыч уже шагал вперед разбитой походкой и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой:

— Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..

Это была наша последняя рекреация. Наступила школьная реформа, новые порядки и новые люди.

Окончание следует

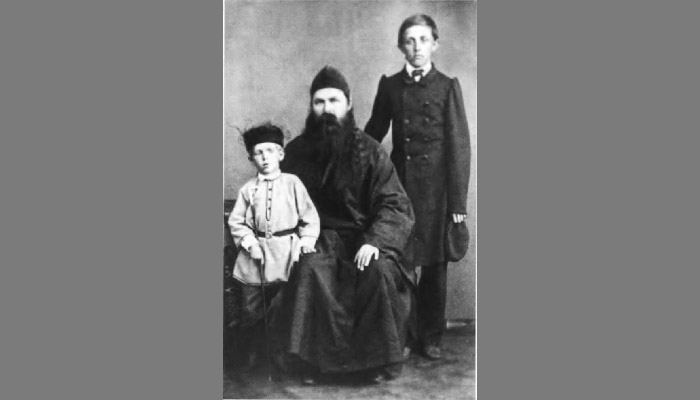

Иллюстрация: Дмитрий Мамин-Сибиряк (стоит) с отцом.

Читайте также: