Минута ангелов

16 февраля 2019 Александр Кузнецов-Тулянин

Опубликовано в журнале: Континент 2007, 134

***

Если вытряхнуть из души надсаженно-суровое бормотание авторитетов и свежо окинуть взглядом застывшие формулы жизни, вдруг увидишь, скажем, такое: все несчастливые семьи похожи друг на друга, каждая счастливая семья счастлива по-своему.

Все семейные несчастья укладываются в три расхожих сюжета. Счастье же пестрит многообразием. Бывает счастье, как нудная тихая песня над текучей ночной рекой. И живут люди, другого не желают. Бывает же счастье двух толстеющих краснощеких хрюшек, корыта которых всегда переполнены снедью, и хлев у них богат и светел, и это счастье, счастье признанное, окруженное завистью и вздохами. Но бывает счастье переменчивое, как медовая брага: пьянит, сластит, веселит и вдруг дурит, озлобляет, опрокидывает. Знал я семейную пару, находящую наслаждение в психопатической надорванности, в истерике, из которой они способны были к мгновенным смещениям в истовое любование друг другом, в умильные слезы, во всепрощение, в нежность такой глубины, которую никогда не постичь счастливчикам, самодовольно прозябающим в ровном мещанско-усыпляющем благоденствии.

Но есть особое счастье — как тайный дар, мало кому понятное, уединенное, ускользающее от внешнего, наносного, равнодушием обходящее мишуру быта, показуху, безразличное к тому, «что скажут люди».

История супругов Епишевых открылась мне в том явлении, которое я назвал бы маленькой человеческой катастрофой. Той самой маленькой человеческой катастрофой, отсветом апокалипсиса, обрамляющим каждую человеческую жизнь.

Лет двадцать с лишним назад моя двоюродная сестра Жанна, старшая меня на десять лет, вышла замуж, и Епишевы — Вера Ивановна и Евгений Васильевич — стали ее свекровью и свекром. В то время я был подростком и, конечно, мне вовсе были неинтересны такие старые и далекие родственники. Им было уже что-то около шестидесяти, что по меркам четырнадцатилетнего — старость глубокая. И только четверть века спустя, как-то в начале апреля, в воскресенье, когда я еще только проснулся, только успел одеться в домашнее… Все началось в тот момент, когда Жанна позвонила мне.

— Саша, не занят сегодня в обед?.. Если не трудно, поможешь? Пожалуйста.

Голос ее, стремительный, даже больше тараторящий, сразу дорисовывал в моем воображении худощавое, истерично-подвижное лицо с немного выпученными, будто чем испуганными глазами. И, как всегда, разговор с ней напрягал с первых секунд, наводил небольшую панику в только что пробудившемся размягченном разуме.

— Что случилось?

— Стариков перевозим. Назначили на два часа дня, куча сумок, а у нас лифт не работает, уже полгода стоит… Только вниз отнести. И никого мужчин. Все в разъездах… Поможешь?

— Ой, даже не знаю… постараюсь, — замямлил я, как-то сразу не сообразив перечить ей, к тому же не имея такой привычки — без оснований отказывать близким в помощи. — В два часа?.. Если надо — конечно… — мысленно я уже ломал свой единственный выходной: рушились грандиозные бытовые планы — от ремонта подтекающего крана до безмятежного валяния на диване с книжицей.

— Мой-то опять… — продолжала она с нарастающими эмоциями. — Поцапались, а он демонстративно так оделся, схватил свои удочки и за дверь. Как специально, именно сегодня, а мне его стариками заниматься…

— Ну да? — продолжал мямлить я. Этот слив отрицательных эмоций — с самого-то утра — в мою еще сонливую душу ничего хорошего не сулил. Другим ухом я с тоской прислушивался к звукам с кухни: жена собирала завтрак, и, кажется, я уловил прикосновения (конечно, только почудилось) ее мягких губ к чашечке с кофе.

— Его родители… Саш, ну ты подумай, какой!.. Просто хамло…

— Жануль, я обязательно приеду. В два часа?

— Что?.. Да, в два часа… И разбил вазочку. Фарфоровую. Махнул лапой, когда уходил. Сам же подарил на восьмое…

— Жануль, извини, в дверь позвонили…

— Да, конечно…

— В два часа?

— Да-да…

— Обязательно буду… — я поспешно положил трубку.

«Неугомонные…» — подумал я. Жанне скоро пятьдесят. Муж ее, Володя, года на два старше. Когда-то люди в пятьдесят становились мудрыми стариками. А сегодня мы несемся вскачь, так что сбиваемся со счета. Володя — молодящийся мужичок-трудовичок с душевными порывами мелкого народного мошенника (увильнуть от кондуктора в троллейбусе, провести скрытый электрический провод на даче)… Мужчинка, как зовет его Жанна, «мой мужчинка»… «Мужчинка должен зарабатывать денежки — все для дома, для семьи…» Любитель пива и «левых заныров» под видом рыбалки. Сама Жанна — вечная дюймовочка, Жанночка, Жануля, шустрая крашеная брюнеточка, разрывающаяся между работой медсестрой в поликлинике, обязанностью быть хорошей домохозяйкой и щекочущим душу желанием «все еще нравиться»: два раза в неделю полуторачасовые спортивные пляски в дешевом клубе, острые глаза с сумасшедшинкой, острый носик, минимум косметики, молодежная укороченная курточка, водолазка с воротничком, чтобы прикрыть шейку, и уже как-то вовсе неприличные голубоватые бриджи, облегающие худобу.

Впрочем, я быстро забыл о разговоре, занялся домашними делами: для начала был отправлен женой по магазинам за продуктами, потом и кран отремонтировал и даже почистил аквариум, как вдруг, уже во втором часу спохватился, быстро переоделся: джинсы, свитер, любимая, уже немного потертая и обмявшаяся коричневая кожанка, полуспортивные туфли. Вспомнил прихватить зонт.

Шел холодный дождь только что обнажившегося апреля, готовый вот-вот загустеть в снежное крошево. Улица полна мокрых колыхающихся зонтов. Я повернул к остановке, заставленной киосками и обвешанной рекламными щитами.

Маршрутка пришла почти сразу, я сел в полупустой салон напротив дамы лет тридцати с немного полным, нежным лицом, которое она с безотчетной кокетливостью тут же чуть отвернула от меня, в четверть, мгновенно вписываясь в тот свой наиболее привлекательный образ, который женщины где-то как-то постигают и следуют ему, вовсе не отдавая себе отчета. Трудно было не посматривать на нее, будто украдкой, на ее миловидное лицо, которое тут же обретало едва уловимую надменность, стоило только моему взгляду скользнуть по нему… В памяти моей вдруг проступили черты Веры Ивановны, свекрови Жанны, — не старухи, которую я несколько раз видел в последний год, и даже не той уже пенсионного возраста женщины, уже очень полной, отяжелевшей, которую я помнил еще мальчишкой и про которую родственники с ее половины, мужчины и женщины постарше, знавшие ее молодой, говорили без намека на зависть, как люди говорят о чем-то им недоступном: наша красавица. А той, которую я и не знал никогда молодой, но видел на фотографиях, как-то невольно совмещая ее старость с молодым ушедшим образом.

На больших семейных застольях по разным поводам сходились часто, так что все эти празднования, да и тризны, в моей памяти были смешаны в одно скучное, однообразное шумное действо, почти всегда с одним и тем же набором блюд и тазиков с салатами, шаблоном суконных тостов, нудными обильными разговорами на несколько любимых тем и до болезненности надоевшим, заезженным «донским казаком» и в конец залютевшим, достигшим каких-то антарктических отрицаний «морозом».

Но зато на таких застольях собирались люди с разных сторон и люди разные — от посудомойки и сторожа до научных работников. Всякая социальная мишура утрачивала смысл еще за порогом. Так что каждый вдруг обнаруживал себя не то что равным среди равных, а даже некой узловой точкой — самого себя — в замысловатой бесконечной паутине родства. Если вникать, то оказывалось, что эта паутина опутывала весь город и тянула нити за пределы города — расползалась по стране и даже еще дальше, за самые дальние кордоны.

На таких застольях из глубин шкафов и выплывали старые семейные фотоальбомы, те самые, с темно-серыми или грязно-зелеными картонными страницами с прорезями для фотографий, демонстрация которых сопровождалась подробными комментариями влюбленных в прошлое стариков. Вот тогда и можно было воочию убедиться, как крупная тучная старуха, беспомощно расползшаяся на стуле, начинает светиться изнутри, и тогда тусклые глаза ее становятся особенными, обретают некую внимательность, проницательность, которых ты не подозревал в ней, а тут вдруг обнаружил, что она замечает всех вас — тем своим тайным взглядом, который в общем-то уже давным-давно не нужен старухе. Молодость и старость аморфно перемешивались в ней, и там, в старухе, когда-то растаяла, растворилась шикарная женщина, высокая, с чуть покатыми плечами, красиво, по-рафаэлевски пропорционально полнеющая, с белыми уложенными волосами, неспешная, не спешащая распылиться на мелочи, как это торопливо на бегу делают многие нынешние дамочки.

Со своим мужем они были совершенно разные люди. Вера Ивановна — рассуждающая дама — все-таки учитель литературы и русского с сорокалетним стажем. Евгений Васильевич — совсем простой человек, гравер с оружейного завода, молчун, который если и говорил о чем-то, то исключительно о мелком бытовом ремонте или о металлообработке. Но что удивительно, они были редкого типа супруги, связанные в единый узел жизни, которых в народе называют неразлучниками. Они не то что никогда не выходили из дома порознь, кроме как на работу, у них и мысли не было такой, что где-то можно находиться друг без друга. Они, сцепившись «под ручку», вместе шли в магазин, гуляли по парку или отправлялись в театр (отголоски юности страстной театралки), где Евгений Васильевич сидел, совершенно ничего не понимая, не глядя на сцену, а просто сидел рядом со своей восторженной спутницей — и в этом были заключены все смыслы минуты — сидеть рядом с ней, опустив глаза и держа ее за руку.

Если кто-то из них ложился в больницу, то второй поселялся там же, дневал там все свободное от работы время, а если удавалось, то и ночевал в больнице, спал на стульях. Или вот они шли в гости, но и в гостях ухитрялись все время находиться рядышком — не то что сидеть рядышком, а как-то нежно проникаться друг другом. Со стороны, особенно для человека несведущего, эта пожилая пара смотрелась даже немного комично.

В разговорах за столом участвовала только Вера Ивановна. Ее голос, хорошо поставленный, глубинный, учительский, звучал за двоих. На любой вопрос, обращенный к Евгению Васильевичу, она отвечала запросто, и всеми это воспринималось как должное. И пела она за двоих, громко и ладно выводя все того же «казака».

Евгений же Васильевич почти всегда молчал, и только когда выпивали, выдавал что-нибудь необременительное: «Ну, будем…» Иногда все-таки позволял себе вмешаться в разговор — если что-то сильно цепляло. Поднимал могучую костистую голову и негромко говорил:

— Там резьба на пять.

— Да как же! Я помню, — возражали ему. — На шесть.

— На пять, — повторял он и вновь потуплял взгляд.

Он сидел полуобернувшись к Вере Ивановне, прижавшись к ее полному боку своей тяжелой сухой рабочей арматурой и украдкой положив крупную волосатую ладонь на ее полное запястье. Она специально для него клала свою руку себе на колено — чтобы он вот так, почти неотступно держался за нее и чувствовал ее тепло. Он притаивался, крупный, сухощавый, плечистый, ссутулившийся, низко нагнувший крупную, коротко стриженную, белую голову. Родственникам за долгие годы надоело даже подтрунивать над ними. Но я слышал, как однажды кто-то пошутил, что Евгений Васильевич и курить бросил, чтобы не отлучаться от нее надолго — не выходить на кухню или балкон, куда периодически, разминая сигаретки, отправлялось большинство мужчин. И ведь всплыло: еще в молодости, в пору ухаживаний, она обмолвилась: «Как от тебя табаком воняет». Он тут же достал пачку папирос, смял, выбросил в урну и никогда с тех пор не курил.

Было же такое впечатление, что этот стареющий мужчина не то что боялся потерять свою спутницу, а, скорее, сам боялся потеряться, вот как ребенок боится потеряться в толпе и тащится хвостиком, уцепившись за мамину ручку. Этакий хвостик под метр девяносто… Хотя в самой Вере Ивановне было все-таки больше не материнского, было в ней что-то от нежной заботливой барыни, за которой неотступно следовал всецело преданный ей стареющий паж.

Но понятно, что все это — все, что мы видели со стороны, — было лишь малой частью, невинной оберткой их уединения. А что лежало под спудом, какие там выстраивались дворцы и замки, какие тропические острова возвышались над океаном и какие райские кущи трепетали под теплыми ветрами — все это было скрыто от пронырливых глаз окружающих.

И так они шли через толпу жизни, сплетясь во что-то единое, мало понятное суетливым обывателям, пока не стали увядать в старческой немощи, пока не настали времена, когда каждый новый день им приходилось уже не проживать, а мучительно одолевать. И тогда их дети, сын Владимир и дочь Серафима, сами уже немолодые семейные люди, сами уже почти дед и бабка, решили взять стариков на поруки. С помощью немудреных операций, связанных с приватизацией, перепродажами и доплатами, ради которых обе семьи влезли в тяжелые долги, две скромные однокомнатные квартирки в «хрущевках» и комната с подселением превратились в две двухкомнатные квартиры, которым сопутствовало немного странное, отдающее сарказмом определение: улучшенной планировки. Слова, мало подходящие к железобетонным хавырам, насквозь продуваемым, шумным до вскрытия самых интимных подробностей соседской жизни, с журчащей канализацией у тебя в спальне, возле изголовья, за тонкой перегородкой.

В первый год раздельного благополучного житья Володя и Жанна взяли к себе маму. Надо отдать им должное, ведь их дочери к тому времени исполнилось восемнадцать и девочке пришлось скитаться по квартире: она пыталась жить в комнате с бабушкой, но, ошалев от ее храпов, стонов и прочих нелицеприятных слабостей возраста, перебралась в зал к родителям, а когда ее и там изводили: — «Гаси лампу, нам рано вставать», — могла уйти с раскладушкой на кухню.

Люди, конечно, отвыкли от тесноты «уплотненок» и коммуналок, но я не берусь судить, плохо это или хорошо.

На другом конце города, у старшей сестры Володи — Серафимы с мужем Николаем поселили отца. У Серафимы и Николая было двое почти взрослых детей.

А через год Веру Ивановну перевезли к Серафиме и Николаю, старика — к Володе и Жанне.

И так каждую весну стал происходить обмен пленными.

Прошло несколько лет. И вот я поднимался на четвертый этаж в прокуренном, замызганном, испохабленном настенными надписями подъезде. Встретила меня Жанна.

— Санек, проходи, — черный накрученный барашек возник перед глазами и тут же юркнул назад, в полутьму квартиры. Встреча вполне по-свойски.

Я сразу увидел старуху в коридоре, отодвинутую вглубь, с прохода, сидящую низко и массивно, освещенную сбоку слабым дневным светом из кухни. Я прошел.

— Вера Иванна, — голос мой был достаточно бодрый — как и всегда, чтобы создавать вокруг себя атмосферу непринужденности. По крайней мере, так мне всегда думалось. — Я вас приветствую.

И она заговорила не то чтобы с участием, а с заготовленной обязательностью теми словами, в которые никто никогда не вникает.

— Здравствуй, Саша, как твои дела? — она толком даже не разглядела меня. Да, наверное, и не могла бы разглядеть полуслепыми глазами.

Появилось еще существо — одна из Жанниных кошек, маленькая, черная, гладкая. Быстро подбежала ко мне, плавно обернулась вокруг ног и пошла прочь. Я знал, что у сестры живут две кошки и кот, в воздухе чувствовался соответствующий стойкий запашок — несмотря на титанические заботы хозяйки.

Жанна вернулась в коридор, догадалась включить свет.

— Представляешь, сидит здесь два часа, оделась и сидит ждет, — быстро повернулась к свекрови, пригнулась к ее лицу совсем близко со своим раздражением: — Мама, пошли бы посидели в комнате, только мешаетесь, никто вас здесь не забудет… — и опять — ладная, шустрая, переменчивая, в развороте преображающаяся в улыбку: — Санек, не стой, как памятник, проходи, — и вновь убежала.

— Вот так, все время мешаемся, — ворчливо сказала старуха. — Ничего, скоро пробьет час, тогда отдохнете…

— Мама, не болтайте ерунду, — донеслось с кухни.

— Отчего же ерунда? Или я не знаю… — она кисло улыбнулась. — Я, Жанночка, знаю очень много и много что видела. И знаю, как бывает. Когда одной ногой… — она не договаривала того, чего, видимо, инстинктивно боялась договаривать. — Сама ждешь — не сегодня, так завтра…

— Мама, хватит! Об одном и том же, об одном и том же… Сами же говорите: Господь терпел…

— И нам велел, — быстро договорила за нее старуха и улыбнулась.

Она сидела на чем-то низком — на маленькой табуретке или на чем-то еще, но этого предмета под ней не было видно, и казалось, что она толсто, массивно, обвиснув животом и тем огромным, что было когда-то грудью — ее тучность не могла скрыть никакая одежда — старая растянутая кофта-балахон, какие-то выглядывающие из-за ворота белые теплые поддевки, широченный светлый плащ, — казалось, она сидит вполуприсядку, держит себя на воздухе, выставив из-под длинной кофты и юбки толстые колени в теплых чулках. Все, что она говорила — и это чувствовалось в ней, — было привычной игрой, словами поверхностными, на зрителя произносимыми. Кто знает, что у нее было в душе? Мне же всегда было интересно, как старики, эти пришельцы в мире молодых, воспринимают жизнь и смерть. И постоянно ли, ежеминутно ли, старуха думала о смерти? Или она вовсе не верила в налетающую на нее космическую бездну, как не верят в нее и молодые?

— Саша — чаю, Саша? — позвала Жанна.

Я пожал плечами, прошел на кухню с некоторым облегчением, сел на табурет возле стола.

Черная кошечка опять огладила мои ноги, села напротив и стала внимательно смотреть на меня — наверное, ждала вкусненького. Вторая кошка, как-то беспорядочно, по-деревенски пушистая, серая, даже глазом не повела в мою сторону — возлегала на табурете, на маленьком плетеном коврике, возле мойки.

Из кухни старуху было видно сбоку. А за ней, за ее массивной фигурой — темное отражение, вторая ее половина в большом зеркале. И отсюда стало заметно ее усердное желание не сдаваться: она старалась держать толстую спину прямо. Но спина гнулась, толстая шея слабела, непокрытая голова с редкими, совсем белыми, зачесанными на затылок и собранными в узел волосами — Жаннины старания — начинала мелко трястись и склоняться. Тогда старуха передергивала плечами, тяжело вздыхала и выпрямлялась сколько могла. Щурилась в мою сторону.

— Как вы живете, Саша, как Лия, дети?

— Все хорошо, Вера Иванна, — отвечал я. — Работаем, учимся, не болеем, — что еще было ответить?

— А какие же сейчас цены… Кусаются, — продолжала она.

— Кусаются… — я опять пожал плечами и подумал: сейчас что-нибудь о погоде, а потом тупик разговора, кризис тем. Очень трудно найти общий язык тем, кто обитает по разным сторонам времени.

— Что же там, весна, наконец?

— Весна, Вера Ивановна.

— А ведь зимы совсем не было…

— Не было… Говорят, лет через двадцать климат будет, как в Краснодарском крае.

— Глупости говорят, поверь мне, — уверенно кивнула она. Двадцать лет для нее были уже вечностью.

Жанна поставила передо мной огромный бокал с густыми красными цветами на боках, следом появилась нарезанная колбаска на тонком блюдце, на другом — ломтики хлеба, а заодно конфеты, печенье, сахар…

— Ну куда ты, куда? — понятно было, что есть я не буду, хотя бы потому, что не хотел… И чай — проформа гостеприимства… если мне удастся намочить губы этим кипятком… Но когда Жанна отвлеклась, я все же взял кусочек колбаски и украдкой подкинул кошке, но эта бестия только обнюхала подачку и опять уставилась на меня сонливыми глазками, и мне пришлось поднять колбаску с пола и положить в мисочку возле мойки с остатками какой-то кошачьей снеди.

— Да не будут они, — впрочем равнодушно сказала Жанна.

— Когда же приедут, уже опаздывают? — громко спросила Вера Ивановна.

— Никто ничего не опаздывает, мама, было условлено на два часа.

Жанна присела рядом, положив локотки на стол и опершись подбородком на ладошки. Что-то вроде демонстрации отдыха — она и сидела не спокойно, а ерзая, на нервном взводе. Видно было, что ее не хватает на все (синие круги под глазами от хронического недосыпания и самоистязания голодом) и какой обузой лежали на ней тысячи мелочей жизни, по большей части для жизни вовсе ненужные. А тут еще бабка с дедом! Вал ее забот — это даже не авгиевы конюшни, это муравьиное нашествие, бесконечная «бытовка» и бесконечный «шоппинг», от которых современные женщины, неустанно строящие будущее, имеющее, однако, особенность ускользать из их судорожно хватающих стареющих рук, сходят с ума. Жанна, на свою беду, ничего этого не понимала, изо дня в день слепо повторяя одни и те же действия, произнося одни и те же слова, и только временами инстинктивно раздражаясь, психуя. Вдруг проговорилась тихо, почти одними губами:

— Господи, с дедом — не сравнить — легче, сядет и весь день сидит. А Вера как начнет разглагольствовать… Думаешь: ну бы тебя в задницу… Так и хочется подойти и треснуть тряпкой…

Но я-то знал, что эта ее сердитость — вовсе не ее натура, а, скорее, уж раз заведенная игра, некая чудноватая роль, изображение деловитости, хозяйственности, того, что у такой состарившейся девчонки, которую никто отродясь не думал воспринимать всерьез, призвано подменять солидность. Сквозь этот неврастенический ветер то и дело веяло теплом жалостливости, и тогда становилась видна та настоящая маленькая девочка, про которую старики рассказывали, что ее трепетное отношение к живому, к жизни вообще, было гиперболизировано до болезненности. В детстве ее родители — моя родная тетка с мужем — могли после гуляния извлечь из кармана ее пальтишка полудохлого лягушонка или вообще клубок дождевых червей, «спасенных» из ледяной осенней лужи. Больные голуби были ее проблемой всю жизнь. Я был уверен, что в лоджии, в большой клетке, которую она мне не раз показывала, и теперь выхаживается какой-нибудь облезлый подранок. Да еще кошки, вернее, две кошки и кот — трехногий (на этот раз он не вышел поприветствовать гостя). Его, издыхающего, вероятно, покалеченного мальчишками, Жанна подобрала на помойке, а потом еще носила к ветеринару, где за хорошенькую сумму ему ампутировали раздробленную лапу и сделали массу других полезных и бесполезных примочек. Но только я не думаю, что она сострадала маленьким бессловесным животным тварям больше, чем людям, — та же жалостливость, порой изливающаяся самыми искренними слезами, и та же вычурная строгость, иногда срывающаяся в истерический крик, — но ведь тоже своеобразный способ выражать заботливость. Наверное, не очень идеальная медсестра.

— Мама, а все-таки будете чаю?

— Нет, Жанночка, спасибо, я ведь недавно ела… — и через минуту: — Ты не забыла положить мою синюю кофточку?

— Не забыла… Эту кофточку за целый год я на вас ни разу не видела.

— Да? — немного растерялась старуха, но тут же сосредоточилась, пытаясь что-то вспомнить, и вдруг улыбнулась. — Это моя любимая кофточка.

И опять все замолчали. Старуха же потупилась, занемела в полудреме, так что забывала держать спину прямо, скисла, ослабела, казалось, спала. Но она все-таки думала о чем-то, потому что опять распрямилась.

— Саша, я тебя вот что хотела спросить… — на мгновение замерла, словно сомневаясь, не напрасно ли заговорила.

— О чем, Вера Ивановна?

— Я особенно тебя хотела спросить… Не замечал ты, что время теперь идет в два раза быстрей?

— Ну вот, опять началось, — громким шепотом сказала Жанна.

— Не знаю, — отозвался я, едва сдерживая улыбку, — может быть…

— У всех стариков время в два раза быстрей идет, — громко сказала Жанна, уже знающая тему разговора, и, чуть отклонившись корпусом назад, чтобы старуха не видела ее в дверном проеме, показательно покрутила пальцем возле виска, жестом объясняя мне, в чем дело.

— А я про себя молчу… — Вера Ивановна грозно хмыкнула. — Мое-то времечко идет не в два раза быстрей, а летит, как камень. Ты, Жанночка, посмотри на себя, да на своих, да на других… Все вы чего-то делаете, а сделать не успеваете, бежите, а никуда не прибегаете…

— Ну и? — сказал я соглашающимся тоном.

— Старая песня, мама, — сердито вставила Жанна. И по этой сердитости можно было угадать, что свекровь и правда порой доводила ее поучениями.

— Время идет быстрее, потому что сейчас оно сатанинское. Время сатаны. Уже сто лет время сатаны, — старуха замолчала, переживая значительность собственных слов, и вновь заговорила: — А будет еще сто лет, и еще сто. И всего шесть раз по сто лет, шесть раз по десятку и шесть раз по году…

Я же старался сохранить вполне серьезный вид, к тому же меня разобрало любопытство: какой каши могло быть намешано в этой старой голове?

— Вполне согласен. Может быть, — сказал я и спросил с деланным сомнением: — Но в чем же соль?

— В том, что в такое время ничего хорошего быть не может. А раз так, Господь сделал время в два раза короче, чтобы люди успели в два раза меньше грехов совершить. А подожди, и еще в два раза короче сделает, а потом и еще короче, чтобы люди только одно какое-то зло могли друг другу сделать…

— Все может быть, — я почувствовал, что теперь не смог сдержать улыбку.

— За последние полгода совсем сбрендила, — сказала Жанна, да и не так тихо, чтобы скрываться от свекрови. — Начиталась чепухи. Носят тут… распространители… — это последнее «распространители» было выдавлено с особым ядом. — Им только дорогу покажи.

Она резко поднялась, стремительно прошла в коридор и — мимо старухи в комнату, вынесла оттуда большую клеенчатую сумку в клеточку.

— Скоро приедут. Серафима вызвала такси, — уже остывая, проговорила она, задумалась на секунду. — Бабушку спускаем вниз, деда поднимаем. Потом вещи. Господи, как без лифта…

— Может быть, я и сбрендила, — пробурчала старуха, впрочем, без особой обиды. — Да это мое дело. Кусать я еще никого не укусила.

— Ой, мама, да ради бога…

Я тоже поднялся помочь. И старуха сначала водрузила на голову высокую, наверное, норковую, но уже изрядно поношенную, похожую на папаху шапку, долго сосредоточенно поправляла волосы, толстыми искривленными пальцами подпихивая их под шапку, потом взяла костыль, прислоненный к стене, поставила перед собой, вцепившись в него обеими руками и подобравшись в готовности к подъему. Больше она не сказала ни слова и смотрела перед собой, на дверь, кажется, напряженно вслушиваясь, не раздастся с лестничной площадки каких-нибудь звуков. Я же не придал значения ее напряжению и не понял сразу, что ее так тяготит.

Позвонил мобильник Жанны. Она несколько секунд слушала, кивала согласно, наконец ответила:

— Хорошо. Да, все… Выходим… — и уже к нам: — На Горького завернули. Быстренько, быстренько…

Вера Ивановна стала с широкой амплитудой раскачиваться, качнулась массивно вперед, потом еще раз и чуть приподнялась над табуретом, но тут же плюхнулась назад. И опять начала раскачиваться. Я подхватил ее под руку, но меньше помог, а больше, наверное, размял эту ее рыхлую руку. Она со стоном поднялась, сунула костыль под мышку и некоторое время стояла, не двигаясь, напряженно глядя на дверь и только чуть пошатываясь. Наконец, пошла — сильно, массивно, притирая меня к стене. Вышли на лестничную площадку. Она опять остановилась. Даже несколько пройденных метров были для нее тяжелы.

Жанна вынесла следом одну из сумок с вещами, поставила на пол, видимо, с мыслью, что вещи понесу я, а сама хотела взять свекровь под руку, но та молча отстранила ее тылом ладони, в этом коротком и немного грубоватом движении выражая обиду. Но все-таки отдала ей костыль, чтобы освободить правую руку и взяться за перила.

Жанна фыркнула, ничего не сказала, взяла сумку и ушла вперед, изогнувшись набок от тяжести, поволакивая эту большую сумку по ступеням и держа костыль наперевес во второй руке. Мы пошли следом — Вера Ивановна, ухватившись в перила и осторожно занося над каждой новой ступенью сначала левую ногу, немного зависая, а потом решительно отдаваясь грузному короткому падению, потом подтаскивая правую, и я, придерживая ее под руку, с другой стороны.

С каждым шагом раздавался отчетливый неприятный скрип, похожий на скрип старого дерева. Я не знал, что это, думал, так неестественно поскрипывают теплые стоптанные сапоги старухи. Но она, задыхаясь, сказала:

— Вот, Сашок, как скрипят, слышишь?

— Слышу.

— А знаешь, что скрипит?.. Колени скрипят.

— Колени? — удивился я. Мне не могло прийти в голову, что живые человеческие суставы могут издавать такой мерзкий мертвый звук.

Жанна дожидалась в конце пролета. Мы поравнялись с ней, она пошла дальше, но старуха хрипло спросила:

— Где же они?

И тут же опять зазвонил мобильник. Идиотская бодрящая мелодия, чем-то похожая на звон кастрюль.

— Да вот, наверно… — сказала Жанна. — Ой, домофон.

Не отвечая на звонок, поспешно, едва не спотыкаясь, со спины похожая на нескладную девочку-подростка, потащилась с сумкой вниз, уже просто волоча ее по ступеням.

— Пойдем, Саша… — подхватилась Вера Ивановна. Я вдруг почувствовал, как она дрожит, все ее тело исходило мелкой дрожью… и эта испарина на лице и суетливый взгляд. Ее волнение передалось мне, так что у меня самого стало ухать сердце.

Не успели мы пройти нескольких ступеней, как дверь внизу грохнула, там послышались голоса. Старуха замерла и, кажется, не дышала несколько секунд, прикрыв глаза и прислушиваясь. Наконец вдохнула, шумно, сипло, с прорывающимся невольным стоном, и опять двинулась. Большое непослушное тело ее ходило ходуном, и на эти амплитуды, на суетливость энергии тратилось куда больше, чем на движение. Астма душила ее, но Вера Ивановна не сдавалась, мы одолели еще один пролет.

Снизу послышались быстрые шаги — я увидел голову Жанны, она заглядывала наверх, выворачивая аккуратную головку в кудряшках. Губы улыбались — осадок от только что произошедшей встречи внизу. Она остановилась, не поднимаясь к нам.

— Ну?.. — сказала без упрека, чтобы просто знали. — Там таксист вреднющий… Будет ждать.

— Я уж спешу… — с выдохом простонала Вера Ивановна…

На повороте я мельком увидел руку — там, внизу, на два или три пролета ниже, — желто-пегую, ухватившуюся в перила, и часть черного рукава.

Вера Ивановна стояла, не решаясь двинуться.

— Щас… — просипела она. Но идти не могла, задыхалась, губы ее посинели, и вся она грузно ослабела, навалилась на перила. Я боялся отпустить ее.

— Может, какую таблетку, Вера Иванна?

— Щас, Сашок… Помолчим…

И так мы стояли с минуту, пока она пыталась прийти в себя. Снизу уже поднимались — мы видели некоторое время со спины и немного сверху старика и Серафиму. Жанны не было — наверное, торговалась с таксистом.

Старик шел мосласто и шарнирно, с каждым шагом немного сгибаясь в поясе и медленно вздымая на ступени то одну, то другую ногу. Высокий, на голову с лишком выше дочери, которая поддерживала его под руку, как и я Веру Ивановну. Серафима быстро оглянулась на нас через плечо, явив теплую улыбку на сухоньком лице. Совсем не похожая на мать, но почти копия отца — только маленькая и не такая старая.

На старике было длинное темное пальто и молодежная напяленная до самых щек вязаная черная шапочка с надписью «Nike». Досталась ему, вероятно, от внука.

— А вот и мы, — протянула Серафима приветливо. Старик тоже полуобернулся сколько мог, показывая длинное, немощно обвислое лицо с уставшим открытым ртом и глазами, которые, как я знал по рассказам Жанны, после неудачной операции почти ничего не видели. Странные, ничего не впитывающие и ничего не отражающие глаза — с мутными расплывшимися пятнами вместо зрачков. Но, кроме того, этот человек к старости стал еще и туг на ухо. Его мир захлопнулся в собственной скорлупе.

— Женя… — сипло выдавила Вера Ивановна. А я знал, что он ее вряд ли услышал и вряд ли увидел — только смутное пятно на тускло-сером фоне. Но по тому, как они потянулись друг к другу, я понял, что этот человек вырвался из своего мрака.

— Вера…

— Женя, как ты?

— Вера…

Мы даже не кивнули с Серафимой друг другу — просто потому, что возникла небольшая сумятица. Старуха развернулась, ненароком отпихнув меня, Серафима осталась ступенью ниже отца. А старики тут же схватили друг друга за руки. Старик с мелкой поспешностью принялся похлопывать-поглаживать своей большой мосластой пегой рукой сначала плечо Веры Ивановны, потом голову, спихивая набок ее шапку. Старуха даже не потянулась поправлять. Я поспешил помочь, но как-то неудобно нахлобучил шапку ей на самый лоб. Вера Ивановна будто ничего этого не заметила.

— Как вы там, Женя?.. Серафима, как вы там? — она беспокойно с мелькающей сумасшедшинкой в широко раскрытых глазах таращилась по сторонам, но, кажется, никого и ничего не видела, и ничего толком не понимала.

— У меня все хорошо, — проговорил старик ровным громким голосом, старательно выговаривая каждое слово. Наверное, он долго обдумывал заранее, как скажет именно эти важные слова. А может быть, дочь надоумила его сказать так, чтобы не волновать мать. И ничего больше им не пришло на ум. Я даже вообразил себе, как, уже выгружаясь из такси, Серафима громко, почти криком, на самое ухо поучала его:

— Скажи матери, что все хорошо, чтобы не волновалась…

— И слава богу, — закивала старуха, наконец немного успокаиваясь, немного сосредоточиваясь.

В это время снизу поднялась Жанна, и опять груженая, опять с большой сумкой — наверное, вещи отца. Лицо ее раскраснелось, она почти хныкала. Но было и что-то довлеющее в этой маленькой неугомонной женщине, то, что было выше и непреклоннее чьих-то мелких желаний. Мы поняли, что все мы на площадке, все четверо, ждали ее появления. Все те пятнадцать или двадцать секунд, которые она поднималась, неся вещи свекра. Она заговорила тихо и отчаянно:

— Что же вы стоите… Одно просто мучение… Там такси, сейчас таких «бабок» насчитает…

— Как ты?! Не болеешь?!. Береги уши!.. — быстро закричала Вера Ивановна.

— Вера… — опять громко односложно проговорил старик, наверное, все-таки почти не слыша ее.

— Пора, пора, — испуганно встряла в разговор Серафима. — Такси… Потом как-нибудь наговоритесь.

Это «потом как-нибудь…», видимо, проговариваемое, мелькающее в обещаниях свезти стариков вместе — хотя бы на Новый год или на какой-то еще праздник, но так — за суетой и тихой незначительностью-нетребовательностью самих стариков — ни разу не выполненное, теперь прозвучало совсем нелепо, от него повеяло даже чем-то нехорошим, провальным.

— Пора, пора, — в голос ей повторила Жанна.

Можно было вообразить, что головы Серафимы и Жанны работали теперь в режиме счетных машинок.

— Да, да, — растерянно согласилась Вера Ивановна и уже куда громче крикнула ему: — Такси!

— Что, Вера?

— Такси! Такси! — стала членораздельно, громко повторять она. Неловко потянулась к нему, толстая, старая, задыхающаяся, обхватывая его худую шею и наклоняя к себе, пытаясь дотянуться губами до его уха. Он наконец закивал, давая понять, что услышал.

Но они так и не попытались оторвать рук друг от друга, она крепко держала его под локти — вцепившись в мятые рукава старого черного драпового пальто. И он крепко держал ее за плечи. Они вовсе не отдавали себе отчета. Старик смотрел прямо, над ее головой своими большими и совсем мутными глазами. Но он, наверное, видел в эту минуту куда больше и богаче того, что видели мы в разбитой жизнью старой развалине, которая вовсе не плакала, чего мы подспудно ждали теперь от нее, и, по всему, пока не собиралась плакать, а в тяжелом судорожном оцепенении сама летела сейчас сквозь неведомые нам пространства.

— Ну уже пора, пора… — так же тихо, нерешительно проговорила Жанна, берясь за руку свекрови. — У него что ни минута — червонец.

— Да-да, — лепетала Вера Ивановна.

— Вера… — опять проговорил старик.

Теперь и Серафима присоединилась, потянула в свою сторону отца. Но старики держались так крепко, что женщинам не хватило сил растащить их. Да и было как-то неловко применять теперь силу.

— Что же вы такое! Папа! Мама! — у Жанны, по всему, начиналась истерика. — Серафима, ты держи руки отцу, а я маму возьму. Саша! Помоги же.

Кое-как отцепили правую руку старика от Веры Ивановны. Потом отвели руки Веры Ивановны.

— Что ж это такое!..

Наконец мы окончательно оторвали их друг от друга.

— Женя, береги уши! — с надрывом проговорила Вера Ивановна. — Проси Жанну, чтобы делала компресс… Она хорошо делает компресс.

Их повели каждого в свою сторону. Я подхватил сумку старика, быстро отнес наверх, и пока поднимался, еще слышал их голоса — громкие, взволнованные, отчаянные. А потом спустился и помог Жанне довести вниз свекровь. Но я уже не мог смотреть старухе в лицо.

Не помню, как мы преодолели оставшиеся лестничные пролеты. Но хорошо запомнил собственное провальное опустошение в те минуты — странное ощущение тотальной человеческой беспомощности перед жизнью.

Мы усадили Веру Ивановну на переднее сиденье «жигуленка», рядом с недовольно фыркающим водилой, подхватили из багажника оставшиеся пакеты с вещами старика, пошли наверх, а потом еще спускались с сумками Веры Ивановны. И во время этой спешной, задыхающейся ходьбы Жанна, которую вдруг пробрало слезами, сопливясь, рассказывала:

— Целыми днями сидит на кухне, у окошка… Говорю ей: мама, идите на балкон, подышите воздухом или сядьте смотреть телевизор, а она на кухне, не развернешься, теснотища… Еле выгонишь… А я все думала: чего она тут, ко мне, что ли, поближе, чтобы не быть одной?.. Так она все время там сидит… А потом догадалась: с того окна видно ту часть города, где дом Серафимы, где дед живет. А в другой-то раз, когда очередь деда у нас жить, он же, он же — не видит, не слышит ни черта — он там же, на том же стуле у окошка!.. Но ведь, Саша… ведь ни я, ни Володька — не говорили… И не думали об этом, что там-то и там-то находится тот дом… Как же они так-то, чуют, что ли, направление? Как же они так угадывают?..

— Я не знаю, Жан… — пожимал я плечами. — Наверное, это никак нельзя объяснить…

Потом мы расстались. А через пару лет история эта опять всколыхнулась в памяти — когда стариков уже не было на свете… Умерли же они совсем не так, как умирают в красивых сказках влюбленные, — а в сказках романтический привкус обретает даже смерть, — не в один день, хотя оба дожили, по нашим меркам, до глубокой старости. Умер сначала Евгений Васильевич. А его королева пережила своего верного пажа почти на полтора года. Но, может быть, она и не заметила этого временного отрезка? Всего каких-то полтора года, ужатых до полета камня в пропасть.

Я думаю, что родственники их, дети и внуки, в сущности все хорошие, добрые и честные люди, все-таки вздохнули с тайным облегчением — искренне, хотя, конечно, не менее искренне, чем пускали на поминках слезы. Так уж текуч и двойствен человек.

А я так и не смог решить, что же открылось моему взору тогда, в ту короткую минуту на лестничной площадке — что за жизнь, в какие рамки уложенная, и что я увидел тогда в стариках? Не счастье ли это? Несчастье ли?

Я продолжаю раскручивать круги своего бытия, пытаясь увидеть там, впереди, собственную минуту, когда и ко мне на крыльях, может быть, спустится с небес ангел, и я думаю, не окажется ли та минута главной в моей жизни, и как бы не прозевать ее, успеть подготовиться, успеть впитать в себя ее величие.

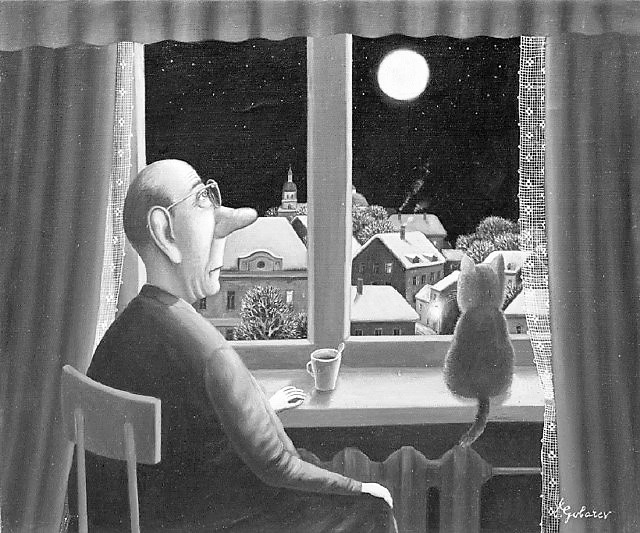

Иллюстрации: картины Валентина Губарева

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)