Пятидесятые годы в СССР: Паустовский, Пастернак и «Дроздовы»

26 октября 2021 Анатолий Краснов-Левитин

Из книги Анатолия Краснова-Левитина (8 (21) сентября 1915 — 5 апреля 1991) «В поисках Нового Града. Воспоминания ч. III», 1980.

Пятидесятые годы — одна из самых интересных эпох русской жизни: так же, как в шестидесятые годы XIX века, «порвалась цепь великая», все опрокинулось вверх дном; пятидесятые годы — начало нового века в России, начало новой эры всемирной истории.

В сталинское время история протекала в одной колее. Всем известны слова Ленина, произнесенные им в начале двадцатых годов: «Сейчас главный вопрос: кто кого?» Кто кого? — или уцелеет советская власть в ее сталинском варианте, или советская власть будет разбита в боях, в войне. Так стоял вопрос в 20-х, 30-х годах. Так он стоял и вплоть до смерти Сталина. Менялись лишь адресаты будущих контрагентов: кто кого? Антанта советскую власть или советская власть Антанту? Так было в двадцатые годы.

Фашистская Германия советскую власть или советская власть гитлеровскую Германию? Так было с 1933-го по 1945 год.

Америка Советский Союз или Советский Союз Америку? Этого ожидали с 1945-го по 1953 год.

И вот, оказалось — никто никого. Одинаково никчемными оказались планы советских «старообрядцев» «зажечь огонь мировой революции» и надежды оппозиционеров на мировую войну.

Никто никого, потому что с 1956 года выступил на арену некто третий. Об этом третьем, незнакомом, хорошо сказал однажды польский кардинал Вышинский: «Можно подавить всякие мятежи. Но есть один великий мятежник, которого никто не подавит, — человеческое сердце».

Сталин и Гитлер употребили все усилия, всю мощь своих огромных талантов, все силы миллионных армий — армий эсэсовцев и гвардейцев, гестаповцев и чекистов, хорошо оплаченных, вооруженных до зубов цитатами и идеологическими лозунгами пропагандистов, руководимых Геббельсами и Ждановыми, Гиммлерами и Бериями, — порой казалось, победа достигнута, разум погашен, торжествует тьма. И вот, победа оказалась эфемерной, могучее сооружение рухнуло: в Германии — в мае 1945 года, когда войска союзников ворвались в Берлин; в Советском Союзе — для этого потребовалось лишь два часа — ровно столько, сколько занял доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда.

Больше никто ничему не верил. Больше никто не хотел жить по-старому.

Заговорил великий мятежник: человеческое сердце, которое молчало почти сорок лет.

Таково было настроение в стране. Все и всюду об этом думали. Нужна была лишь капля, лишь чей-то первый голос, который прервал бы молчание. Как всегда бывает в России, первой заговорила литература. Осенью стал печататься в «Новом мире» роман Дудинцева «Не хлебом единым». Сейчас, когда мы даем этот роман молодежи, они только раскрывают глаза: «А что здесь особенное?»

Белинский в своих известных «Литературных мечтаниях» очень проникновенно говорит о тех, кто первыми начал русскую литературу: о Тредьяковском, Сумарокове, Кантемире. Их произведения производят на нас впечатление детского лепета. Тем не менее именно они положили начало русской литературе. Не было бы их, не было бы всего последующего. Быть может, будущий историк русской литературы XX века скажет нечто подобное про Дудинцева. Роман его слабый. Впоследствии я познакомился с Дудинцевым и имел с ним разговор, который оставил у нас обоих оскомину (о том речь идет впереди). Я убедился, что и как личность он не принадлежит к выдающимся людям. Но именно он в тот момент сказал новое слово.

«Вы читали роман Дудинцева, о котором много говорят?» — о нашей жизни. Этим объясняется крен в сторону показа отрицательных типов (вроде Дроздова). Потом началось обсуждение романа. Оно проходило на высоких нотах. Во всем чувствовалась новая атмосфера. С трибуны говорились такие вещи, о которых люди еще совсем недавно боялись говорить под одеялом своим женам. Вся литературная общественность находилась под впечатлением свержения сталинского идолопоклонства, которое отразилось в литературном и театральном мире самоубийством Фадеева, реабилитацией Мейерхольда, публичным чествованием памяти Таирова, режиссера, окончившего дни в официальной опале.

В разгаре прений выступил Константин Симонов, бывший тогда редактором «Нового мира» и напечатавший сенсационное произведение. Великий дипломат от литературы решил разрядить сгущающуюся атмосферу. Он говорил, что напрасно товарищи, выступающие здесь, вносят столь горячую страстность в обсуждение романа. Все мы виноваты в той ситуации, которая сложилась в стране. Все мы в той или иной степени вносили свой вклад в создание культа личности и всех, происшедших вслед за этим событий. Речь Симонова, таким образом, имела цель спустить на тормозах поезд советской литературной общественности, стремительно мчавшийся к крушению, сделать хорошую мину при плохой игре, ввести обсуждение в официальное русло. Но вслед за Симоновым на трибуну взошел один из самых честных писателей, сохранивших свою незапятнанность в сталинские времена:

Константин Георгиевич Паустовский.

Паустовский начал полемикой с предшествующим оратором. Процитировав то место речи Симонова, где он говорит о виновности всех в культе личности, Паустовский бросил колкую фразу: «Говорите за себя, товарищ Симонов. Сейчас вышло полное собрание моих произведений. Укажите мне хоть одну хвалебную строчку в адрес Сталина. Я писал о простых, отважных людях…»

Затем Паустовский перешел к роману. Особенное внимание он уделил образу Дроздова. Он значительно расширил значение этого образа. Говорил не о Дроздове, а о Дроздовых. Именно они виноваты во всем происшедшем. Это они обожествили Сталина, они душили всякую живую мысль.

«Мерзавцы и антисемиты, они нас осрамили перед всем миром своим грубым юдофобством». Паустовский привел несколько фактов из своей недавней поездки за границу в составе экскурсии, когда советские тузы («Дроздовы»), проявляя грубое невежество, спрашивали в Сикстинской капелле, взирая на знаменитую фреску Микеланджело: «Это, верно, суд над Муссолини?», в Афинах задавали вопрос: «Каким образом античный пролетариат допустил сооружение Акрополя?» А на пароходе, когда один из участников экскурсии восхищался чудесным видом ночью на Адриатическом море, слышались реплики Дроздовых: «Надо присмотреться к этому товарищу. Что, наши черноморские виды в Крыму разве хуже?»

Наиболее серьезные обвинения в речи Паустовского относились уже непосредственно к правительственной политике: «Дроздовы нашу страну… обезлесили и обезрыбили…» — с горечью констатировал замечательный русский писатель. И предельно сильный финал: «Мы должны поклясться всю нашу жизнь положить на борьбу с Дроздовыми».

Речь Паустовского произвела впечатление разорвавшейся бомбы. За 40 лет никто еще так открыто и ярко не выступил против «Дроздовых», против правящей клики.

В зале творилось что-то невообразимое. Все вскочили с мест.

Аплодисменты сотрясали зал. Люди кричали, топали ногами. Скандировали имя Паустовского. Среди толпы можно было видеть пожилого, плотного человека, который, захлебываясь от рыданий, приветствовал оратора.

Это был член Союза писателей, известный переводчик Валерий Яковлевич Тарсис, имя которого через несколько лет стало известно всему миру.

Речь Паустовского вышла за пределы особняка на ул. Герцена, обошла в отпечатанных на машинке копиях Москву, Ленинград, Киев, перешла через границу. По существу, это было первое проявление самиздата.

«Беспартийный Паустовский произнес антисоветскую речь», — констатировалось в закрытом письме ЦК по поводу «литературного Будапешта».

Дело, впрочем, не ограничивалось литературным Будапештом. Кроме Будапешта литературного был Будапешт настоящий. Сразу после смерти Сталина начали появляться трещины в возведенном Сталиным здании, в блоке коммунистических государств. Всем памятны события 17 июня 1953 года (восстание в Восточном Берлине, подавленное советскими войсками). Поворотным пунктом во внешней политике были венгерские события, получившие громкий отклик в стране. Впервые среди молодежи, среди студенчества проявилась могучая волна солидарности с восставшими.

Лозунг «Руки прочь от Венгрии» замелькал в студенческих общежитиях, в коридорах Московского и Ленинградского университетов, в студенческих речах и разговорах. Из Польши доносились вести о национальном пробуждении. И в это время начались забастовки на ряде московских заводов. Все эти события окрылили молодежь. В то же время сильно напугали правительственные круги. «Скоро начнется такой прижим, что вы все своих не узнаете», — говорила мне одна знакомая, близкая к правительственным сферам. Так, в атмосфере тревоги, надежд и смутных ожиданий оканчивался знаменательный для всех 1956 год.

Эти годы у меня ассоциируются с квартирой моего друга Евгения Львовича Штейнберга. Хорошая квартира. Ему она досталась от его тестя — известного московского врача, работавшего в Кремлевской больнице, — Акима Яковлевича Шапиро, специалиста по болезням уха, горла, носа. Квартира собственная, закрепленная за его потомством. В кабинете Евгения Львовича на письменном столе всегда фотография интеллигента с усталым добродушным лицом. Это фотография Бориса Леонидовича Пастернака, страстным поклонником которого был всю жизнь Евгений Львович. Надо же было так случиться, что он умер в один день и в один час с ним — 30 мая 1960 года.

Как-то дал мне Евгений Львович листок бумаги с отпечатанным на машинке стихотворением. Это было известное стихотворение Пастернака о своих будущих похоронах.

«Как обещало, не обманывая…».

Уже тогда оно меня поразило своей чарующей прелестью и философской глубиной.

Быть может, это вообще главная специфическая черта Пастернака. В этом отношении он имеет в России лишь одного предшественника — Ф. И. Тютчева.

Тогда я услышал впервые о романе «Доктор Живаго». К Пасхе Евгений Львович подарил мне весь комплект стихов прославленного поэта, написанных в последние годы его жизни. Это было неоценимое сокровище. В поэзии у меня было четыре больших увлечения, если не считать милого всякому русскому сердцу Пушкина: в детстве я любил Лермонтова, в юности заучивал наизусть и бредил Блоком, уже будучи в лагере, я увлекся Тютчевым (его стихи, посвященные памяти Денисьевой, я до сих пор считаю лучшим, что есть в русской поэзии). Четвертая и последняя моя любовь — Пастернак.

Особенно волновали меня его стихи о Христе. Они являются откровением величайшей Тайны, чудесным проникновением в мир иной.

В 1957 году я открыл Пастернака. Через два года все газеты были переполнены статьями о нем. Паршивые шавки травили великого поэта по всем правилам сталинско-гитлеровского блядословия.

В 1961 году в Москве появился один почтенный протоиерей, приехавший из провинции. У батюшки были неприятности, связанные с тем, что его физиономия не понравилась уполномоченному Совета по делам православной церкви и тот снял его с регистрации.

Много было хлопот и неприятностей в связи с этим у батюшки, и я принимал в этих хлопотах некоторое участие. Хлопоты окончились благополучно, и священник решил отпраздновать свое торжество. Он вместе с матушкой переехал из второразрядной гостиницы в «Метрополь», заказал ужин, назвал гостей. В числе приглашенных были Дудинцев и я.

Нас посадили рядом (как литераторов) — я уже тогда получил некоторую известность в церковных кругах. Зашла речь о Пастернаке, и вдруг, к моему изумлению, Дудинцев начал необыкновенно по-хамски его поносить (потом мне уже объяснили, что он Пастернаку дико завидует, потому что «Доктор Живаго» полностью убил всякий интерес к роману Дудинцева). Причем нападки Дудинцева поражали своей глупостью и вздорностью: он упрекал покойного уже тогда поэта за то, что тот опубликовал «Доктора Живаго» за границей, не посоветовавшись — с кем бы вы думали?.. — с ним, Дудинцевым. Конечно, можно было только посмеяться. Но я уже хватил несколько рюмок, а в хмелю я очень раздражительный и злой.

Я сказал: «Понимаете ли вы, о ком говорите? Вы Нарежный…»

«Какой Нарежный?»

«Ну, вот видите, вы даже не знаете, кто такой Нарежный. Нарежный — это маленький писатель начала XIX века. Но в учебниках его имя упоминается (в числе других) как имя одного из предшественников Гоголя. Так вот вы маленький предшественник кого-то, кто еще должен прийти. А Пастернак — Пушкин. Понимаете ли вы это?»

Дудинцев возненавидел меня после этих слов на всю жизнь и имени моего не может слышать без судорог.

Поделом. Женщине нельзя говорить, что она некрасивая, писателю — что он бездарен.

Но все же и сейчас я с чистым сердцем могу повторить эти слова и Дудинцеву, и многим, очень многим писателям. По моему глубочайшему убеждению, от всей нашей эпохи останется Пастернак. И один лишь Пастернак.

То есть все, конечно, останутся. Но останутся как школьно-музейный инвентарь. Лагерная литература перестанет интересовать людей, когда исчезнут лагеря (как никого сейчас всерьез не интересуют ни «Путешествие из Петербурга в Москву», ни «Записки охотника», ни «Пошехонская старина», ни другие произведения, в которых рассказывается о временах крепостного права). Проблемы, связанные с Октябрьской революцией, перестанут интересовать людей, когда сама эта революция со всем из нее вытекающим станет давно прошедшим. Лишь Пастернак придет в будущее, «как живой, с живыми говоря».

Ибо всегда у людей будет потребность в творчестве, в любви, и главное — всегда люди будут тянуться к Богу, к Христу. А об этом проникновенно и глубоко сказал в нашем поколении Пастернак. И один лишь Пастернак!

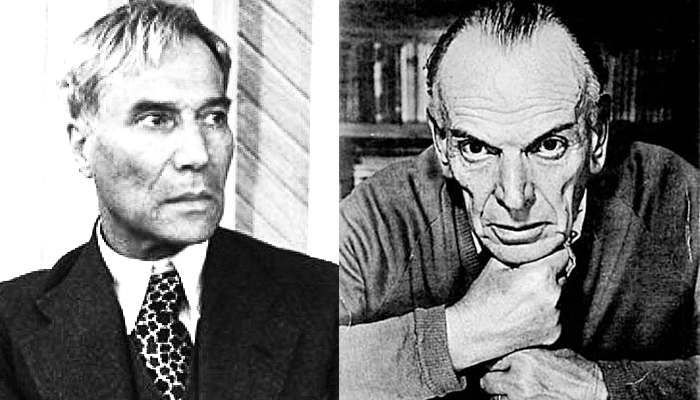

Иллюстрация: Борис Пастернак и Константин Паустовский