Разрубить крест оказалось совсем не трудно

18 июня 2020 Ксения Волянская

Ко дню рождения Варлама Шаламова. Повторяем текст 2017 года.

Потеря веры — такая же тайна, как и ее обретение. И тут любые рассуждения со стороны грешат если не ложью, то приблизительностью. Варлам Шаламов писал, что потерял веру в Бога в 6 лет. Возможно, это произошло много позже — Варлам Тихонович не упоминает никакого события, которое могло быть отправной точкой, и кажется странным, что он помнит себя и верующим — но совсем малышом.

В своих автобиографических записках он прямо не утверждает, что вырос атеистом из-за неприязни к отцу-священнику, но из всего рассказа о семейной жизни Шаламовых можно было бы сделать такой вывод, его и делают довольно часто. Но кроме неприязни к отцу и нежности к матери в «Четвертой Вологде» есть и другое — любовь к странному нетипичному попу, деспотичному, тщеславному человеку, не привыкшему гнуться пред начальством, не боящемуся быть белой вороной, иначе откуда бы эта невероятная память на все, с отцом связанное? Любовь-ненависть, и не поймешь, чего больше. Поэтому не хотелось бы сводить таинственную потерю веры маленьким Варламом к «неправильной» религиозности его отца. Но внимательно присмотреться к этому удивительному представителю священнического сословия — любопытно.

Родословная Шаламовых стала известна благодаря исследователям жизни и творчества писателя только в наше время. У самого Варлама Тихоновича (в крещении Варлаама, в честь Хутынского чудотворца), конечно, не было ни возможности, ни времени заниматься генеалогическими изысканиями, он помнил только отрывочные сведения, почерпнутые от родителей, считал своего отца «сыном шамана» и «полузырянином», упоминал и о деде-пьянице как объяснении непримиримой трезвенности своего отца. На самом деле никаких зырянских корней у Шаламовых не было — русский род Шаламовых с XVIII века связан с Великим Устюгом.

Дед писателя, Николай, был священником старинного села Вотча в Коми и вовсе не таким пропащим человеком, как думал Шаламов. Младший сын отца Николая Шаламова, Прокопий, тоже ставший священником, отзывался о родителе очень уважительно. Жила семья, как пишет сын, в скромном деревянном домике, отец Николай ходил пешком за много верст, чтобы «утешить больных и умирающих», «нищие никогда не имели отказа у него дома». Детей было пятеро, Тихон, отец Варлама, был старшим.

Отец Прокопий в 1904 году пошел добровольцем на Русско-японскую войну — и был на ней не только священником, но и медицинским братом. Был арестован в Вотче в 1931 году, в разгар коллективизации на Севере, и вскоре расстрелян. Ни его брат, отец Тихон, ни Варлам, его племянник, бывший в тот момент в Вишерском лагере, о смерти брата и дяди никогда не узнали — Тихон не поддерживал отношений с семьей после отъезда на учебу из Вотчи.

Но вернемся к Тихону Николаевичу, отцу писателя. После окончания вологодской семинарии до посвящения в сан иерея, Тихон успел поработать учителем в церковноприходской школе, при этом усиленно изучая английский язык, потому что в это время решался вопрос об отправке его в долгую заграничную командировку — в земли, не так давно за смешные деньги проданные Америке, — на Алеутские острова. Перед этим, конечно, вчерашний семинарист должен был жениться. Избранницей Тихона стала выпускница женской Мариинской гимназии и педагогических курсов при ней Надежда Воробьева, умная девушка, любительница поэзии.

Сначала отец Тихон отбыл в далекие края один — матушка ждала ребенка, старшего брата Варлама — Валерия (который после революции публично отречется от отца). Жена с ребенком приехала лишь на следующий год, когда молодой священник уже обосновался на острове Кадьяк и приготовился к встрече семьи.

О жизни отца Тихона на Кадьяке можно судить по его регулярным публикациям-отчетам в «Американском православном вестнике».

Он рассказывал о своих пеших миссионерских походах («приходилось идти до 50 км по медвежьим тропам, а иногда и вовсе без дороги, увязая в болотах по колено»), и о морских, на байдарках («ужаснейшие ветры у берегов Кадьяка делают плавание если не невозможным, то, во всяком случае, крайне затруднительным и опасным»); о борьбе с конкурентами («самым опасным, грозным и сильным врагом для нас является миссия иезуитская»; это кроме протестантов и баптистов, к которым у православного миссионера, конечно, тоже были претензии) и о борьбе с пьянством среди алеутов.

В начале XX века в США возникло общество «Анонимные алкоголики», чья программа и до сих пор считается самым эффективным оружием в борьбе против алкоголизма. А за несколько лет до основания «Анонимных алкоголиков», в 1902 году отец Тихон открыл на Аляске «Общество трезвости имени Святителя Тихона и Марии Египетской».

Обличал батюшка и американские власти — за расхищение богатств Аляски и пренебрежение ее коренными жителями; довольно откровенно, хотя и витиевато ругал родные власти: «Велико невежество родное, всероссийское, но да не будет в деле рассеяния сего внешнего мрака, забыта и далекая страна, которая, несмотря на отречение и отверженность, продолжает пребывать в верности и любви к своей покровительнице России, так коварно в своих аляскинских представителях предавшей их в руки врагов. Да дастся ей взамен хлеба насущного хлеб духовный, небесный, свет Христов, и тем да загладится перед Божиим престолом вина русских людей, продавших Аляску поистине за тридцать сребреников…»

Как пишет американский исследователь Лора Клейн, еще одним препятствием на пути благополучия алеутов являлись рыболовные компании. На Аляске, и в частности на Кадьяке, хищнически уничтожалась рыба, единственный источник жизни местного населения. Рыбные торговые компании почти по всему острову перегораживали реки неводами и другими приспособлениями, чтобы задержать лосося, идущего для метания икры. Ради своей паствы отец Тихон боролся против операций рыболовных компаний, и вызвал такое сильное недовольство торговцев, что даже был обвинен в подстрекательстве местных жителей на бунт.

Многолетние труды молодого священника были вознаграждены: в 1904 году, по окончании службы, он был удостоен золотого наперсного креста — «за крепкостоятельное служение на пользу православия среди инославия» и ордена Святой Анны 3-й степени. Крест своему тезке вручал будущий патриарх — епископ Тихон (Беллавин), назначенный в Северо-Американскую епархию в 1898 году.

В фондах библиотеки столицы Аляски города Анкориджа хранится фотография 1901 года: епископ Тихон с группой священнослужителей, среди которых и отец Шаламова. Отец Тихон в очках, необычайно худ, даже тщедушен.

Еще одна фотография сделана в 1904 году по возвращении в Вологду. Здесь на груди 36-летнего батюшки — крест, очевидно, тот самый, который в начале 30-х годов будет разрублен топором для сдачи в Торгсин (этому посвящен потрясающий рассказ Шаламова «Крест», написанный в 1959 году).

«Слепой священник ощупал крест.

— Принеси топор, — сказал он тихо.

— Не надо, не надо, — зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых опухших пальцев своей жены и больно ушиб ей руку.

— Неси, — сказал он, — неси… Разве в этом бог?

— Я не буду — сам, если хочешь…

— Да, да, сам, сам.

И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в кухню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено — для лучины, чтоб ставить самовар.

Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез, криком.

— Не гляди, — сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу — слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота, — разрубить крест оказалось совсем не трудно».

Вернулся отец Тихон в Россию обеспеченным человеком — по меркам своего бедного в целом сословия. Священник Кадьякского прихода получал в то время 1800 рублей в год. Для сравнения — годовое жалованье русского приходского священника начала XX века составляло в среднем 300 рублей. Полагалась после 20 лет службы в трудных условиях севера и приличная пенсия. Отец Шаламова отслужил 12 лет и получал половинную пенсию, тоже вполне достаточную для содержания большой семьи, которая на Кадьяке увеличилась, родилось еще трое детей, а в Вологде появился и самый младший, Варлаам. Еще трое детей — об этом говорила Шаламову мать — умерли на Кадьяке в грудном возрасте.

Глава семейства получил хорошее место четвертого священника в Софийском соборе. Шаламовы получили в свое распоряжение квартиру в доме соборного причта в двух шагах от места службы.

В автобиографической повести «Четвертая Вологда» Шаламов пишет:

«Служба в городском соборе — как ни тесна была наша крошечная квартира на Соборной горе — устраивала отца еще по одной немаловажной причине.

Соборный священник получает жалование или подобие жалования вполне официально и избавлен от унизительного „славления“, собирания „руки“, подачек в рождественские, пасхальные праздники. А ведь из этих подарков-подачек и складываются главные заработки приходского священника — все равно в деревне или в городе.

Отец не любил этих унизительных молебнов „на дому“ с закуской и выпивкой — от закуски можно было бы еще отбиться, от денег — никогда.

Соборный же священник избавлен от этих поездок».

В 1906 году отец Тихон произносит в одном из соборов «города черной сотни», как называл (и не без основания) Вологду Шаламов, удивительно смелую проповедь, да еще совершил панихиду по М.Я. Герценштейну, ученому-экономисту, депутату Первой Государственной думы от партии конституционных демократов, убитому черносотенцами.

Текст этой проповеди был опубликован в местной либеральной газете.

«Уклонение церкви от политических явлений не привело к добру, — говорил отец Тихон. — Она оказалась, с одной стороны, стесняема государством и в лице некоторых своих представителей стала оправдывать такие грустные явления народной жизни, как крепостное рабство, гонение свобод, порицать великую идею народного представительства. С другой стороны, борцы за народное дело, друзья народа, не надеясь встретить от представителей церкви сочувствия своему великому служению за счастье народное, стали сторониться духовенства и даже, к великому горю, охладевать к церкви». Как будто сегодня сказано, правда?

О разогнанной Первой Государственной Думе он сказал: «Она высказывала желание тех свобод, без которых душа человеческая не может нормально развиваться и жить, как рыба без воды и тело без воздуха. Это ее желание было в гармонии с заветами Христа и самовидцев Апостолов, с идеалами церкви. (…) Она единодушно осудила смертную казнь, скорбя о братоубийственной распре в народе русском… Она ужаснулась белостокскому и другим погромам, где кроваво пировал зверь-человек… Она желала наделить бедный крестьянский люд землей, причем высказалась за отчуждение частновладельческих земель за справедливое вознаграждение… Приснопамятный раб Божий Михаил к этому последнему делу Думы, к работам ее над поземельным вопросом и приложил всю силу своего огромного таланта и знания, всю силу своей практической опытности. Злые люди-убийцы пресекли его славное служение… (..)

Он умер, — заключал отец Тихон, — за великое дело служения меньшей братии Христа-Царя. Эту меньшую братию он видел в лице многострадального люда крестьянского, который и алчет, и жаждет, и наготует, и странно, и больно и в темнице!..»

Сейчас за подобную смелость священник был бы переведен в глухую деревню, а возможно, и отправлен в запрет. А отец Тихон был оставлен на своем месте, хотя наверняка получил «выволочку» от архиерея, и сана протоиерея удостоился уже только после революции от обновленческого владыки. Невероятная мягкость по нынешним временам, однако, Варлам Тихонович писал, что его отцу «мстили все — и за все, за грамотность, интеллигентность», из чего можно заключить, что в Вологде он стал восприниматься маргиналом.

«Естественно, — писал Варлам Шаламов в „Четвертой Вологде“, — что поведение сразу его отбросило в лагерь вологодских ссыльных. Ссыльные, которых в Вологде было много — стали друзьями. Это — Лопатин, меньшевик Виноградов, активные сионисты вроде Митловского, значительный слой тогдашних эсеров.

Отец, чрезвычайно активный общественник, беспрерывно открывал то общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал в митингах, которых тогда было очень много».

О внешности отца Шаламов пишет: «Умение хорошо одеваться отец не без основания считал важным и надежным средством „паблисити“. Зимой он ходил в дорогой бобровой шапке, в хорьковой шубе с широким воротником морского бобра, в шелковой щегольской рясе. Все это было пошито в столицах у модных портных — по чуть укороченному, далеко видному, но все же не нарушающему канон фасону.

Серая шляпа вроде котелка, самого дорогого качества уверенно сидела на уверенно подстриженной, коротко подстриженной голове.

(..) Камилавки — служебный головной убор отца — всегда были наивысшего качества и всегда свои. В церкви для службы даются и казенные камилавки — но камилавки с другого человека, со следами чьей-то чужой головы внутри — этого бы отец не перенес.

(..) На всех церковных службах отец выглядел самым красивым, самым картинным, во всяком случае, чем мать немало гордилась».

Не только внешний облик, но и образ жизни и увлечения отца Тихона выделяли его в среде местного духовенства.

По его настоянию при доме содержались козы, свиньи, гуси, утки, куры. Дети постоянно привлекались к хозяйственным делам (Варлам ненавидел все это), хотя, конечно, основная нагрузка падала на мать, обида за которую так и не прошла у Варлама Тихоновича.

Глава семьи увлекался и охотой. До сих пор порой возникают споры — можно ли охотиться священникам, и чаще всего приходят к выводу, что для пропитания — можно, а для развлечения — нельзя. Неизвестно, чем была охота для отца Тихона, возможно, что и страстью — недаром же он так рьяно пытался приобщить к этому юного Варлама. Но не будем забывать, что на Аляске клирикам была разрешена охота еще с середины XIX века, именно там Тихон Николаевич мог «подсесть» на это занятие.

«Мое нежелание убивать, стрелять, охотиться, резать кроликов и кур, закалывать кабана — тоже привело к тяжелому конфликту, — вспоминал в «Четвертой Вологде» Шаламов. Охотничий азарт отца отталкивал мальчика. — Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в бога. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей. Церковными обрядами я интересовался мало. Вера в бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее — как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой. Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы».

Надо сказать, что судя по всему, при всей своей вроде бы деспотичности — по крайней мере так воспринимал отца младший сын, — в сфере православного воспитания, как мы его сейчас представляем, отец Тихон был вполне мягким человеком. Ни о каких строгих постах, принудительных совместных молитвенных правилах Шаламов не упоминает. Он не понимает, в каких отношениях с Богом был отец-священник.

«Я часто наблюдал, как молился отец, особенно в то время, когда после очередного „уплотнения“ мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.

Отец молился всегда очень мало, кратко — минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это — молитва на ночь.

Никаких утренних молитв, да еще громких, дома я не видел никогда. И почти не слыхал, ни раньше, то есть во время спокойной жизни, ни позже.

Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его служба в церкви — достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.

Дома, во всяком случае, он сообщал богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей». («Четвертая Вологда»)

Несмотря на то, что откровенного насилия в семье не было, отношения отца к матери по описаниям Шаламова, можно было бы обозначить модным ныне термином психологический абьюз. Строки о матери в «Четвертой Вологде» писаны будто кровью сердца. «Мама прожила жизнь, мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта».

«Я никогда не видел маму красивой, хотя и прожил с родителями целых семнадцать лет. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями».

«Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых».

Сыну казалось, что жизнь матери загублена отцом. Как было на самом деле — нам узнать не дано. Но судя по разговору с мамой после смерти отца, все было не так беспросветно, как описывает Варлам Тихонович.

«— Так вот, мы жили дружно. Мы жили трудно. Дело не в последних четырнадцати годах, когда он был слепой, — это все другое, более ясное и простое. Трудно было раньше. Ах, как мне хотелось, чтобы ты женился в Вологде. Тебе я могла рассказать.

Я слушал, затаив дыхание. Но больше мама ничего не сказала». («Четвертая Вологда»)

Шаламов считал, что болезнь Меньера, которую ему диагностировали в 50 лет, была у него с детства — с ней он связывал приступы страха высоты, которые мешали ему вместе с ровесниками лазить на деревья и зорить гнезда, подниматься на колокольню и ходить по гимнастическому бревну — за все эти «неумения» отец презирал сына и смеялся над ним. Современные врачи считают, что это была невротическая акрофобия, но как бы то ни было, боязнь высоты угнетала Варлама, а сильнее всего, конечно, обижало и оскорбляло отношение к этому его отца.

Тихон Николаевич имел еще одну причуду — считал себя способным лечить и себя и всю семью по популярному лечебнику, не обращаясь к врачам.

«В Вологде он вмешался в мою болезнь, не понял ее, и я промучился целую жизнь с хроническим насморком, да не пустяковым, а таким, что заполняет нос. Я навсегда лишен обоняния, слух мой испорчен бесповоротно и безнадежно. Только потому, что меня не показали в раннем детстве врачу. У меня природное искривление носовых перегородок — пустячная операция, и мне возвратился бы орган обоняния.

Мать много раз просила меня показать врачу-специалисту. Ответом был только презрительный хохот. Именно отец дал мне в семье прозвище „тяптя“ — ты сопля — из-за вечного насморка. Сопли эти не вылечились и на Колыме и заливают мой нос и по сей день. В день я трачу два носовых платка.

Отец все толковал слишком просто: „Не хочет высушивать ноги, дрянь. Пройдет“».

Видимо, в подростковом возрасте напряжение между Варламом и отцом достигло апогея, и в «Четвертой Вологде» Шаламов гениально воспроизводит внутренний монолог 14-летнего себя:

«Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность, я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру — я карьеру делать не буду — безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться, я буду ходить в тряпках, в грош не поставлю казенное жалованье.

Ты жил на подачки, я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я сделался общественным деятелем, я буду только опровергателем. Ты любил передвижников, а я их буду ненавидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге, я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства, я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи, я их буду любить.

Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство, и ребенок не попадает в руки такого самодура, как ты.

Ты хочешь известности, я предпочитаю погибнуть в любом болоте.

Ты любишь хозяйство, я его любить не буду.

Ты хочешь, чтобы я стал охотником, я в руки не возьму ружья, не зарежу ни одного животного».

Воспитательная и педагогическая система о. Тихона была своеобразной, и если по поводу воспитания в некоторых его аспектах, о которых ниже, можно выразить только восхищение, то за раннее чтение благодарить Шаламов мог только мать. Не отрываясь от обязанностей кухарки и домработницы, она, профессиональный педагог, помогла сыну научиться читать по кубикам к трем годам.

А потом Варлам стал, по выражению Чернышевского, тоже поповича — «библиофагом» и открыл в себе талант быстрого чтения — которому нынче пытаются обучить за большие деньги. Он видел в книге двадцать-тридцать строк сразу, а потому глотал их десятками, к чему отец относился с подозрением и даже устраивал Варламу унизительные проверки. При том, что Тихон Николаевич был образованным и начитанным человеком, знающим несколько языков, в доме практически не было книг. Шаламов называет Розанова — «Легенду о великом инквизиторе», «Войну и мир», Гейне, однотомник Жуковского, справочники по животноводству и требники.

О. Тихон считал, что передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой, и приключенческую литературу, которую так любят подростки, будущий писатель брал в рабочей библиотеке.

Детям было разрешено приглашать домой только товарищей — евреев и детей тех знакомых отца Тихона, про которых он точно знал, что они не антисемиты — к этому греху он питал отвращение и старался привить его детям. И это несмотря на склонность к антисемитизму изрядной части русского духовенства и черносотенные традиции Вологды, знававшей еврейские погромы.

«Еще до войны, еще до школы, когда мне было лет пять, — рассказывал Шаламов, — в одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же церковь, что бог — один».

Проповеди отца Тихона в обществе трезвости — а этих обществ он открывал немало — не были пустыми словами.

«Отец не пил и не курил, и никто из его гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в самые большие праздники, так называемые двунадесятые, даже на Пасху и Рождество в нашем доме не подавалось никаких алкогольных напитков — ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива — ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь».

Шаламов пересказывает своеобразный взгляд отца на роль духовного сословия:

«…будущее России в руках русского священства, именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновленчества — и государственных реформ, и личного быта.

(..) Священство — четверть населения России. (..) Составляя такую общественную группу, духовенство еще не сыграло той роли, которая предназначалась ему судьбой — дав право исповедовать и отпускать грехи всех людей — от Петербурга до глухой зырянской деревушки, от нищего до царя.

Никакое другое сословие не поставлено в столь благоприятные условия.

Эта близость к народу, знание его интересов начисто снимает для разночинцев проблему интеллигенция-народ, ибо интеллигенты духовного сословия — сами народ, и никаких тайн психологии народ для них не приносит.

Это не разночинство отрицания типа Белинского, Добролюбова, Кибальчича, Гапона, а разночинство созидания типа Ключевского, Пирогова, Павлова, Булгакова, Флоренского, Григория Петрова.

Это должно быть священство мирское, светское — живущее вместе с народом, а не увлеченные ложным подвигом аскеты вроде старчества, монастырей. Монастыри — это ложный путь, как и распутинские прыжки.

Церковь должна быть светской, мирской, жить мирскими интересами, а в самой мирской жизни быть началом разума, культуры, образования, цивилизации.

(..) Славные имена выходцев из духовного сословия — знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Они не должны терять связей со своим сословием, а сословие должно обогащаться их идеями.

(..) Не аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная форма грамотного культурного русского народа и русского священства.

Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима.

А женатое, семейное священство — вот истинные вожди русского народа. Духовенство — это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать ниву культурной — совершенно земные задачи совершенно земных людей».

Политические взгляды отца Тихона были самые что ни на есть демократические, если не сказать — революционные, хотя это было не редкостью среди духовенства того времени. Шаламов рассказывает, что в дни февральской революции «отец взял меня с собой, твердя: „Ты должен запомнить этот день навсегда“ — и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской думе. Туда же со всех сторон города текли ряды людей с красными бантами, снявших шапки, взявшихся за руки. Все пели. Пели разные песни — каждая колонна свою, но главными были: „Смело, товарищи, в ногу“, „Отречемся от старого мира“, „Вы жертвою пали“ и „Вставай, проклятьем заклейменный“».

На выборах в учредительное собрание отец Тихон голосовал за известного социолога Питирима Сорокина, правого эсера — своего земляка, выходца из зырянского края.

В год революции отец Тихон Шаламов из-за конфликта с епархиальным начальством ушел из собора и был приглашен служить в церковь фабрики «Сокол».

«На отцовских службах присутствовали все иностранные инженеры — американцы, англичане. Им тоже весьма импонировало и то, что отец владеет английским языком, и вся его биография, и то, что он служит на русском языке, а не на славянском». Вскоре, конечно, церковь при фабрике была закрыта.

1918 год для семьи Шаламовых стал катастрофой, отец Тихон лишился пенсии за службу в Северной Америке. Распродали все, что можно. Голодали, ели гнилую картошку. Матушка пекла какие-то пирожки, что-то меняла на хлеб, Варлам эти пирожки продавал на базаре.

Квартира, и без того тесная, была уплотнена. Самая большая комната поочередно заселялась разными людьми, а отец Тихон с матушкой Надеждой и Варламом ютились в двух маленьких комнатах.

Какое-то время священнику удалось проработать заведующим книжным магазином «Жизнь и Знание» — это давало карточки на хлеб. Но после газетной заметки «Поп в книжном магазине» — он был уволен.

К 20-му году отец Тихон ослеп и служить уже не мог, даже если бы было где. Он разделял убеждения обновленческих деятелей, познакомился со знаменитым Александром Введенским, когда тот приезжал в Вологду, вербуя себе сторонников.

«Именно это движение несло дорогую сердцу отца реформу — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого Духовенства с черным монашеством».

Варлам водил слепого отца на встречу с Введенским. Отец Тихон очень гордился знакомством со знаменитым митрополитом и был рад, что Варлам, уже позже в Москве, студентом, добился встречи с ним, чтобы достать контрамарку на его диспут с Луначарским (диспут подробно описан в «Четвертой Вологде»). «Прекрасно помню вашего отца, — сказал Введенский, — это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей».

Это было время, когда новые власти разрешали и даже организовывали диспуты о вере — в школах и мастерских, в рабочих клубах и городском театре. Проходили такие диспуты и в Вологде.

«Слепого я водил его на все эти диспуты, и по сигналу председателя — подводил к кафедре или столу, а после выступления отводил на место. Случалось, отец ошибался в направлении — в волнении, в жестикуляции, поворачивался лицом не к залу, и тогда я подходил, поправлял его позицию. Успех его речей был в Вологде велик, да в самом деле он был хороший оратор, опытный полемист. Речь его была абсолютно светская, со множеством светских примеров, что, конечно, производило хорошее впечатление». («Четвертая Вологда»)

У Шаламова была интересная версия того, почему обновленцы потерпели крах:

«Обновленческое движение погибло из-за своего дон-кихотства — у обновленцев было запрещено брать плату за требы — это было одним из основных принципов. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала; и тихоновцы, и сергиевцы как раз брали плату — на том стояли и быстро разбогатели».

Когда отец Тихон понял, что по духовной стезе младший сын не пойдет, он стал настраивать его на ученую карьеру.

«— Ты должен завоевать успех. Сначала профессия — твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно неважно, какие ты принципы исповедуешь — все равно. Лучше всего — это научные занятия, профессура, кафедра».

Он еще не понимал, что наступило время, когда социально чуждое происхождение может закрыть даже очень способному юноше все дороги к высшему образованию. Несмотря на прекрасную характеристику, данную Варламу в школе, направления, необходимого для поступления, ему не дали. Отец Тихон ходил в РОНО, пытался заступиться за сына. Шаламов воспроизводит эту тяжелую сцену в «Четвертой Вологде»:

«— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли? Никто его в школе не обманывает. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты, — обратился заведующий РОНО ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, ходит, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в ВУЗе советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам.

— Это я ему фигу показываю, — разъяснил заведующий РОНО слепому, — чтоб вы тоже знали.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор. Всю дорогу отец молчал и вообще со мной не говорил на эту тему, не давал никаких советов насчет моего высшего образования».

После отъезда Варлама в Москву семью окончательно выселили — сначала отец с матерью жили в комнатке на нижнем (подвальном) этаже кафедрального Воскресенского собора, принадлежавшего обновленческой церкви, а последние свои годы они доживали в деревянном доме на улице Благовещенской.

С начала НЭПа матушка Надежда пыталась связаться с Аляской, где двенадцать лет прослужил отец Тихон.

И вот вдруг пришел чек на пять долларов на ее имя, а вскоре и письмо от монаха, сменившего отца Шаламова и собравшего для него деньги среди обращенных алеутов на Кадьяке.

Эти доллары, на которые Надежда Александровна покупала муку, и золото от разрубленного креста, спасли стариков от голодной смерти.

Варлам побывал у родителей вскоре после освобождения из Вишерского лагеря, рассказал им, где и почему был.

«— Мы ведь отцу не говорили, — сказала мама. — Просто сказали, что ты — на Севере.

— Напрасно не говорили. Разве я убийца? Вор?

— Прежде чем заниматься политикой, — миролюбиво сказал отец, — надо получить специальность, окончить высшее учебное заведение. Получай образование и тогда смело принимай участие…»

Через год после этого разговора, 3 марта 1933 года отец Тихон умер от крупозной пневмонии. Могила его на Введенском кладбище Вологды не сохранилась. Надежда Александровна ненадолго пережила мужа, она скончалась 26 декабря 1934 года.

Шаламов, всю жизнь прожив безрелигиозным, вспоминал отца-священника то с неприязнью, граничащей с ненавистью, то с величайшим уважением: «Я водил его под руку, как поводырь. И учился крепости душевной». Эта душевная крепость помогла ему выжить в лагере: «Физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, — в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса» («Что я видел и понял в лагере»). Он свидетельствовал, что «более достойных людей, чем религиозники, в лагерях не видел».

Но для его читателей остается открытым вопрос — а как выстоял Шаламов в колымском аду без опоры на Бога? Как быть человеком на голгофе без Бога? Стоически принимать Его молчание? Нам остается признать, вслед за журналистом и правозащитницей Фридой Вигдоровой, что, несмотря на весь жестокий беспощадный реализм шаламовских рассказов, они не только не лишают нас веры в честь, добро, человеческое достоинство, но, пожалуй, парадоксальным образом укрепляют ее.

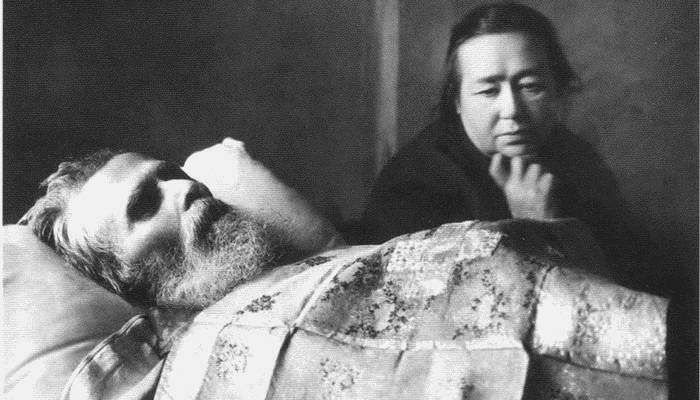

Иллюстрация: родители Варлама Шаламова

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340

ЮMoney: 410013762179717

Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: