Сашок-горшок

6 июня 2021 Дитрих Липатс

Глава из повести «Нежданный Гость».

Ладно… Кто ж там еще был, на той вечеринке? От кого ж еще могла такая открытка прийти? Был там еще и Сашок. Сашок-горшок. Так его в те времена не звали, это я потом к нему, мысленно, припаял. В него правда, все хорошо укладывалось и давало рост. Как у хорошей цветоводши — внизу подстилка камушками, потом почва, просеянная и удобренная, сверху сухой мох. Во все это — семечко или корешок, и из него какой надо полезет здоровый цветочек. И к окошку. Ну а когда подрастет, окрепнет, можно и на улицу высадить, чтобы всем на зависть выросло из него красивое и достойное растение — награда за усилия той самой цветоводши. Ей и медаль.

Тетя Женя, мама Горшка, смотрелась как девочка. Фигурка у нее была тоненькая, голос тоже был у нее нежный и тонкий, была она очень осмотрительной и воспитанной. Я как-то пришел домой, хохоча. Только что мне рассказали какой-то анекдот. Не помню уж что. Тетя Женя была у нас в гостях. Они с моей маманей занимались шитьем. Заинтересовавшись моей веселостью, мама вытрясла из меня ту ерунду. Расхохоталась сама. Тетя Женя, напротив, веселья не поддержала, поджала слегка губки, углубилась в журнал мод, рассматривая какой-то фасон. Анекдот показался ей грубым, внимания недостойным, особенно было ей странно такое панибратство серьезной коммунистки с обалдуем-сыном.

Тетя Женя была ответственной за идеологический климат комсомольской организации закрытого предприятия, где членом партийного комитета была моя мама, и приходила к моей маме в гости не только поговорить о выкройках и шитье, но и получить наставления старшего товарища, опытного идеологического работника, прошедшего войну, отмеченного боевыми наградами и имеющего немалый опыт практикующего пропагандиста. Это я все про мою маму.

Она была редактором многотиражной газеты того большого Почтового Ящика, так в те времена именовались «закрытые» предприятия, и ее часто приглашали на всяческие семинары, где инструктировали, как надо вести пропаганду идей КПСС, или, попросту, как лучше врать. Но нет, одерну тут себя: ни моя мама, ни Тетя Женя вовсе не считали, что они в чем-то врут. Обе они были уверены в правоте курса партии, и обе вели за собой массы в то самое коммунистическое далеко, которое, почему-то, никак не приближалось.

Их, однако, это вовсе не расстраивало. Зарплата у них была хорошей, очень неплохая зарплата была и у мужей, положение их в обществе было слегка приподнятое, квартиры просторные, холодильники полные, а особые знакомства позволяли и французские журнальчики мод, и толстые каталоги вражьих торговых фирм раздобыть. На эти-то заграничные фасоны и товары (упаси Бог от чего-то большего) и заглядывались Тетя Женя с моей мамой.

Не подумайте, однако, что в такие дни у них случалось полное забвение. Тетя Женя доставала блокнотик, и моя мама давала ей строгие наставления о том, как надо провести грядущее на неделе собрание комсомольцев или как нам организовать РАБКРИН. Но нет, последнее, я уж загнул. Это было заботой самого Владимира Ильича, хотя, следовательно, тоже числилось среди забот этих двух уверенных в себе женщин, что попивали кофе, обсуждали партийные дела, и поглядывали на заграничный соблазн, ничуть им не соблазняясь. Обе были идеологически устойчивы и твердо уверены в том, что «а у нас лучше».

Муж Тети Жени работал в каком-то очень закрытом конструкторском бюро, и разговаривать мог только на отвлеченные темы. Было заметно, как приятно ему было провести время с моим папаней, который бывал за границей по совсем отвлеченным от всякой секретности организационно-медицинским делам. Отец мог часами рассказывать о Парижах и Токио. Получалось это у него совсем иначе, чем в Клубе Кинопутешественников. Когда темнело, отец доставал проектор и коробочки слайдов, и на большом экране, растянутом на стене, возникали виды заморских площадей и улиц, пальм, океанов, белых пароходов и совсем иных, каких-то подозрительно вольных, счастливых и сытых людей. Отец комментировал, муж Тети Жени выспрашивал подробности, неплохо юморил, и раз обронил с досадою: «Я и в гробу еще пять лет буду невыездным!»

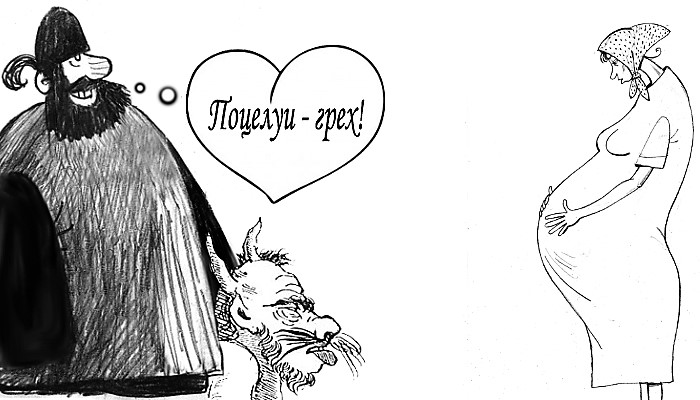

У них был сын, Саша. Я его тоже знал с самого детства, но задружился он с нашей компанией только в десятом классе. Меж родителями его произошел разлад, они задумали разводиться, и Сашок-горшок, временно выпал из-под опеки мамы. Тут-то в него и надуло сорняка. Замахрившийся тот росток вдруг воззвал к свободе, Сашок потерял интерес к учебе и решил завести плохих товарищей. В ближайшем его окружении — он учился в серьезной спецшколе — совсем плохих приятелей не нашлось, вот он и прибился к нам. Мы, конечно же, были компанией хуже некуда. Так думала Тетя Женя. Да и в чем это она была не права? Первую свою папироску Сашок выкурил у меня на балконе. Первый раз напился тоже среди нас. Среди нас он и в карты научился, и с Маринкой вдоволь натискался, и вообще, извазюкался во всем, что подсунул ему поросенок-бес.

Сашок был круглолиц, кожей чист, даже как-то по-девичьи румян. Левую его бровь как бы чуть продолжала небольшая родинка, уводившая ее чуть вверх, и это придавало Сашку лукавый вид, словно он замыслил какую-то шалость и теперь ее обдумывает. Темные его волосы — за этим-то уж его мама внимательно следила, даже в самые трудные для нее времена — были всегда коротко, под скобочку, подстрижены, носил он и в жаркие дни костюмчики, а в руках его был портфельчик. Иногда и футляр с кларнетом. Это когда мама его была убеждена, что Сашок занят в музыкальной школе при Московской Консерватории. Вот бы удивилась она, узнай, что сынуля ее, вместо выдувания музыкальных гамм, дуется с нами в карты.

Впрочем, он, впоследствии, много чем еще всех удивил. И удивил неприятно. Стоило заботливо собранному мамой на выход Сашку отдалиться из ее поля зрения, галстучек прятался в портфельчик, пуговички пиджачка расстегивались, а ворот рубашки (о ужас!) свободно укладывался на ворот пиджака. В глазах Сашка возникал тот самый негодный бесенок, и, уже вместе, они отправлялись на поиски приключений. В нашу компанию.

В компании нашей нередко бывала и Маринка. Моя одноклассница. Сама бы Маринка к нам не зашла, но она дружилась с другой моей одноклассницей, которая позже стала моей первой женой. Та, точно, торчала среди нас чуть ли не каждый вечер. Маринка была полногруденькой, с четко очерченной талией, но, ниже, тяжеловатенькой, что, как девочку, ее не очень-то портило. Однако с мамой, полной, хорошо устойчивой на коротких толстых ногах теткой с вечной в ее руках хозяйственной сумкой, Маринке лучше было на людях не показываться. Мамины формы, однако, Маринку потом избежали. Я как-то видел ее фото, выставленное ею в Одноклассниках. Маринка с седовласым мужем стоят где-то под пальмами, им лет этак за пятьдесят. Веселые, довольные, из телесных отяжелений Маринку украшает лишь красивая, полная, вполне еще по-молодому прущая вперед грудь.

На эту-то грудь и повелся бесом Сашок. У Маринки еще был правильный овал лица, девичьи, слегка подведенные красивые глазки, аккуратный носик, и — совсем уж соблазн — пухленькие, спеленькие, как вишенки, губки. Глазки ее словно текли всякими переливами. Особенно, если ей что-то нравилось. А Сашок ей понравился. Да он ее просто очаровал, когда, собрав свой кларнетик, он так лихо подыграл какой-то льющийся из магнитофона музычке, что Маринка просто, что называется, поплыла. С тех пор все это слилось в единую кучку: костюмчик Сашка теперь непременно пристраивался к Маринкиным мягкостям.

В школе Маринке частенько попадало за чтение посторонних книг. Она любила толстые романы. Особенно Александра Грина. Ну и «Дюму», конечно. Да и все, что можно было для чтения раздобыть, укладывалось на ее круглые коленки и не закрывалось до прочитки последней строчки. Если учителя настаивали и заставляли книжку убрать, Маринка начинала болтать с подружками. Училкам это нравилось еще меньше, а пуще того раздражали их Маринкины красивые глазки. Они частенько ими ее попрекали. Причем все. Не сговариваясь. Мы, иной раз, так и звали Маринку: Красивые Глазки. Ей это не нравилось, она гонялась за нами с теми же толстенными книжками и хлопала нас ими по головам. Короче говоря, учителям было поспокойнее, когда те глазки были опущены куда-то под парту. Так Маринка перечитала чуть не всю школьную библиотеку и библиотеку районную, и принялась за мою, то есть за книги моих родителей. Тут случились романы поинтереснее и, после Франсуазы Саган и Фицджеральда, Маринку частенько можно было видеть на уроках задумчивой. Глазки ее бывали подолгу устремлены куда-то за окно, в небо, а из груди ее стали вырываться томные вздохи, что нас, мальчишек много смешило. Она называла нас дураками и делала вид, что слушает училок.

У Маринки еще был старший брат. Он был шпанистый, здорово играл на гитаре и пел. Однако и пил тоже. Раз случилась на какой-то пьянке драка, он схватил со стола нож и ударил им товарища. Прямо «под сиську», как потом говорили. Товарища того положили на кровать, думали, отойдет. Он «похрипел-похрипел» и, правда, отошел… Парня того — я его неплохо знал, даже за одной партой с ним когда-то сидел — пышно похоронили, толпа, идущая за гробом, запрудила тогда всю улицу, а Маринкиного брата посадили очень надолго. Она в те дни много плакала, но потом, ничего, молодость взяла свое и все поправила. Маринка снова смотрела в небеса, загадочно улыбалась своими милыми губками и посверкивала красивыми глазками. Такой-то и встретил ее Сашок.

Надо же… Все это было лет сорок пять назад, а как живо все помнится! Кажется, каждый из тех бестолковых, в общем-то, дней могу я восстановить. И как невероятно поменялась жизнь! Мог ли я в то время подумать, что коммунисты всех надуют и перекрасятся, что могучий и страшный СССР рухнет, и будет то падение великое, что переберусь я на другой конец света, и дети мои будут общаться друг с другом на каком-то другом языке, что запросто будут они путешествовать по всему миру?

Что-то вроде такого и планировал для нас Рэй Семонез, когда они с женой прибыли в далекую Латвию лично переговорить с консулом посольства США. Эстер рассказывала потом, что Рэй и не думал любоваться красотами Швейцарии. Он весь уже горел делом, ради которого и полетел за Океан. Он отговорил меня встречать их в аэропорту, сказал, что доберутся они на такси до нашего поселка, там и увидимся. Я мудро посоветовал ему дать водителю такси номер нашего телефона, тот, правда, позвонил, и я подробно разъяснил ему, как добраться до нашего Инчукалнса. Договорились, что мы встретим их с моим другом Эдгаром на парковке возле того самого ресторанчика Сените, где я последний раз наблюдал вживую Йорика. Это место таксист хорошо знал.

Рэй с Эстер не представляли, что перелет из Швейцарии в Ригу займет не меньше времени, чем перелет через океан. Еще меньше представляли они себе заснеженную Латвию, где по плохо освещенной дороге, покрытой ледком, водила помчит их, нарушая все правила дорожного движения, которым они привыкли следовать. Путешественники вздохнули, наконец-то, спокойно, только когда их скрипучий автомобиль вылетел на залитую светом единственного фонаря парковку, где мы их поджидали. Рэй тогда был чуть постарше, чем я сейчас. Эстер была моего возраста. Вот, интересно, пустился бы я сейчас в подобную передрягу, чтобы помочь каким-то иностранцам в исполнении их мечты?

Два дня спустя Рэй предстал перед консулом. С высоты своего высокого роста он спокойно взирал на молодого бюрократа, перелистывающего бумаги его налоговой декларации. Разговор тот не занял и пяти минут. Результатом были штампы американских въездных виз в наших паспортах.

Это были удивительные дни. Рэй попросил у меня разрешения произносить молитву благодарения всякий раз, когда мы садились за стол. Так уж было у них положено — молитву следовало произносить хозяину дома, но так как хозяин, то есть я, понятия не имел, как это делать, то хозяин с удовольствием уступил эту почетную обязанность уважаемому гостю. Мы брались за руки, опускали головы, и Рэй торжественно благодарил Создателя за все ниспосланные нам благословения, и просил Его, во Имя Иисуса, простить нам прегрешения, знаемые и не знаемые, и принять нас в Царствие Свое, когда время тому придет. Я переводил его слова жене и детям, все это было торжественно и необычно. Всякий раз после этого глаза Рэя чуть слезились; он с удовольствием наблюдал за детьми.

Много было всяких хороших разговоров о семьях, разглядывания фотографий. У Эстер нашлись дорожные игры в компактных коробочках, дети враз подхватили идеи, и, казалось, меж ними и американской бабушкой вовсе и не было никакого языкового барьера. Эдгар катал нас повсюду на своих жигулях, мы гуляли по древним улицам Риги, по нашему поселку, где Рэй с Эстер, здороваясь с каждым встречным, удивляли спокойных латышей заморским говором. Офицеры советской армии, населяющие со своими семьями наш дом и обычно проводившие свой досуг тут же, во дворе, копаясь в своих автомобилях, почему-то все куда-то пропали, когда Рэй с детьми принялся за сооружение большущего снеговика. Тот снеговик все так и стоял у занесенной снегом песочницы, краснея морковкой-носом, когда мы, спустя несколько дней, проводив гостей, и сами уехали в Москву. В Чикаго мы прибыли через неделю.

И это было давным-давно… И так же помнится мне все до мельчайшей детали.

Только смотрится теперь все иначе. Как бы на ладони лежит, а я разглядываю.

Сейчас, вспоминая Тетю Женю, маму Сашка, я понимаю, что никакая это была не тетя, а изящная женщина, настоящая красавица. Походка у нее была легкой, талия — тонкой, осанка — гордой. Было в ее внешности нечто божественное, описанию не подвластное. Наверное, Ева была такой: последнее, самое совершенное Божье творение. Подобных женщин я встречал по жизни всего несколько раз. Таких, что невозможно потом забыть. Дано им Создателем куда больше, чем мужчина способен вместить. Под впечатлением от такой, я даже как-то романс написал. Не о той, одной, что меня подвигла, а о нескольких сразу, и Тетя Женя грезилась мне тогда среди других. Вот они, эти стихи:

Я ею поражен, но я не смею,

В смятении своем к ней подойти.

Я много б ей сказал, но не сумею

Я слов симпатии своей произнести.

Сказал бы я: «Красавица, княгиня,

Я много женщин встретил на пути,

Но вы одна лишь, гордая богиня,

Смятение в душу мне вселить смогли.

Теперь мне нет покоя, я в волнении,

Не верил я в любовь, но только вам,

Я в мыслях предаюсь и без сомнения

За благосклонность вашу все отдам».

Но нет, тогда очарованье разобьется,

Богиня станет просто женщиной, а я,

Простым ее знакомым и придется

Мне в этой жизни жить без божества.

Тетя Женя, однако, не осталась для меня просто незнакомкой. Слишком уж много я тогда узнал, и это, и бытовое, и совсем уж бестолковое, много разрушило в ее образе. Засекреченный невыездной муж ее оставил. Ушел к какой-то другой женщине. Не столь, конечно, выразительной, но верной. Не подумайте, что Тетя Женя загуляла, вовсе нет.

Я все это узнал случайно. В тот день я сидел дома, слушал какую-то музыку в наушниках. За окном день угас, в светлом еще небе появилась большая луна. Это очень даже к моей музыке подходило. Света я не включал. Постепенно темнело, скучные панельные дома зажигались веселыми огоньками окон, уличные фонари подсветили снег, машины шустро бежали по улицам, от автобусных остановок народ спешил по домам, и над этим всем — ярко светила желтая пятнистая большущая Луна. За ней, в глубокой черноте неба, мрели редкие пятнышки звезд.

Как это мы все, не задумываясь, живем под такой пустотой?

Я краем глаза отметил полоску света, что зажглась под дверью — понял, что пришла с работы мама, но выходить к ней не стал. Музыка кончилась, я услышал голоса — мама была не одна. Я хотел уж выйти, посмотреть, с кем это она, но тут вдруг услышал, как мама говорила: «Ничего, с мужиками бывает. Подурит, погуляет, вернется». «Нет, не то, здесь не то, — отвечала, плача, Тетя Женя. — Не вернется!» Я понял, что лучше мне в такие дела не лезть, и выходить к ним не стал. Подслушивать, конечно, нехорошо, но Тетя Женя изливала свою беду так громко, что и в наушниках я слышал ее плач. Мама ее успокаивала, а Тетя Женя все всхлипывала и чуть не кричала: «Я не предатель, не предатель!» Видно, она совсем уж собой не владела. Они прошли на кухню, но и оттуда все было мне слышно.

Поначалу она просто плакала, но мама настаивала на подробностях, и раскололась Тетя Женя, только когда мама потребовала рассказать ей все, как коммунист коммунисту. Из сбивчивого рассказа молодого товарища по партии выяснилось, что Тетя Женя написала на мужа донос, даже не донос, но просто упомянула в одном из своих отчетов какому-то там «куратору», что муж ее слишком восхищался видами Японии и рассказами о ней моего папани. С ее мужем была проведена какая-то на ту тему беседа, из которой он заключил, откуда на него «надуло». Видно, случалось такое не в первый раз. Муж пришел с работы, собрал вещи, назвал жену предателем, и ушел, хлопнув дверью.

«Ну скажите, разве я не должна была о том упомянуть? — плакала Тетя Женя. — Это моя обязанность. У него слишком ответственная работа, конечно же, органам все должно быть о нем известно». Моя мама успокаивала незадачливую комрадку, в мамином голосе слышалось то довольство, что всякий раз переполняло ее, когда ей удавалось добиться своего. Мама возмущалась: «Это они не имели права тебя выдавать, а ты все сделала правильно. И хорошо, что я теперь в курсе, надо Шурку предупредить».

Я вот даже и не знаю, через столько лет, посочувствовать ли в том Тете Жене или осудить ее? Как христианин должен прежде всего любить Христа, так и ее воспитывали быть верной в первую очередь партии. Павлика Морозова в те времена никто еще не осуждал. Да и действовала она, как там у Гоголя? — «На пользу Отечества». Тетю Женю воспитали преданной коммунисткой. Она выросла в семье, которую репрессии пощадили, родители у нее занимали ответственные должности: отец был начальником отдела кадров того самого оборонного завода, мать — инструктором райкома партии, оба были отмечены наградами, имели некоторые привилегии, просторную квартиру неподалеку от метро Семеновская.

Я там бывал. Хорошая квартира, светлая, теплая, с высокими потолками, с внимательным лифтером в подъезде. Я слышал, что в молодые годы родители Тети Жени прошли через немало лишений, дочка же от неприятностей жизни была ими ограждаема. Родители знали точно, что можно, что нельзя, что соответствует курсу, что нет, родители имели достаточно связей, но пользовались ими мудро, нечасто. Отец Тети Жени не раз наблюдал, что случается с наиболее ретивыми, залетевшими высоко, партработниками, и потому внимательно следил, чтобы дочку выше заводской среды не выдвигали.

И оказался прав. Красавицу дочку взял замуж подающий надежды специалист, у них родился сын Сашок, родители вздохнули спокойно. Женя была рекомендована на должность Секретаря Комитета Комсомола завода, но мудрый папа попридержал, и дочку его определили в освобожденные заместители.

Женя занялась вопросами идеологии. Теперь она заведовала подготовкой таких хитрых дел как общественно-политическая аттестация, требовала с секретарей цеховых бюро и низовых организаций полной отчетности, требовала заполнения всех граф в тетрадочках личных обязательств рядовых комсомольцев, готовила проведение собраний, субботников, культпоходов, всех тормошила, во все вникала, и была всей этой ерундой занята целыми днями. Нередко даже и до позднего вечера горел свет в окошке ее рабочего кабинета. Тетя Женя внимательно следила за исходящими сверху указаниями, проводила работу по немедленному их внедрению, согласовывала, перепроверяла, и немало расстраивалась, если кто из комсомольских лидеров или просто передовиков, старался как-либо по-хитрому приобрести ковер, гарнитур или заграничный холодильник. В таких случаях Тетя Женя приезжала к моей маме, они разглядывали заграничные журналы мод и соображали, что делать с отступниками.

Моя мама не раз ставила Тетю Женю всем нам в пример и искренне сожалела, что сын ее, то есть я, растет таким оболтусом. Мама так же, бывало, приводила мне в пример и Сашка, который и в спецшколе отлично учился, и на дудочке играл… Мама потом очень расстроилась, просто поверить не могла в то, что Сашок наделал.

Он бы, вероятно, еще и не того наделал, узнай, что мама его, будучи информатором органов, настучала в неуемном своем рвении на его папу.

О моих развесистых ушах в той истории никто так и не узнал. Мама, успокоив подругу, пошла ее проводить, а я тихо улизнул из дома и заявился лишь часа два спустя.

Да что я все: Сашок наделал, да Сашок наделал! Банальная, в общем-то история. Попутал их бес. Где-то Сашок с Маринкой как-то пристроились, и к выпускным экзаменам у Маринки оформился круглый животик. Сашок был очень даже горд своим неожиданным статусом будущего папаши, он уговаривал Маринку идти за него замуж, уверял, что зарабатывать он будет хорошо: будет играть на саксофоне в ресторане, а там будь здоров как платят, а пить не будет вовсе. Это, последнее, он особенно подчеркивал, словно считая, что девушки, типа Маринки, именно этого прежде всего от женихов и ждут. Маринка, поначалу немало расстроенная, утерла слезы и вновь засверкала своими глазками, и даже поверила в такую счастливую жизнь, для исполнения которой не хватало лишь саксофона. Они узнали, что на Украине, правда, можно оформить брак и в их неполные семнадцать, и собирались туда отбыть сразу после выпускного, в конце июня. Все бы это было очень мило, если бы не возражали и благословили их на то родители. Но тут-то и случился полный затык.

Какой уж там саксофон! Узнав обо всем, объединившиеся родители Сашка не то что разбили его ресторанную мечту, не то, что разметали ее в пыль, — от мечты той и духу не осталось. У Сашка отобрали даже и кларнетик. Ему было объявлено, что все его музыкальные занятия затевались вовсе не затем, чтобы вырастить сына-лабуха, а лишь для гармоничного развития его личности. Сашка посадили под строгий домашний арест, для этого вызвали из Ленинграда его пережившую блокаду бабушку, а с Маринкой Тетя Женя, теперь уж решительная, вся как-то по-кошачьи подобравшаяся, имела короткий, но очень жесткий разговор, после которого беременная девочка пришла домой и отравилась.

Ну да. Сделаю здесь паузу…

Маринку нашла ее мама. Маринка лежала на полу, вокруг валялись таблетки. Таблетки те предназначались маме для понижения кровяного давления. Маринка махнула их штук с двадцать, давление ее рухнуло, она потеряла сознание и пролежала так часа с три. Еле-еле врачи ее откачали, но ребеночка спасти не удалось.

С моей мамой и со всем нашим домом повзрослевшая мигом Тетя Женя тогда враз раздружилась, а Сашка — дед его включил связи — быстро определили в какое-то хитрое военное училище, где готовили военных переводчиков, одели в форму, передали под надзор строгому прапорщику, у которого уж, точно, не побалуешь, и засадили за японский и китайские языки. Вся дурная почва, пораженная сорняками, была из Сашка-горшка безжалостно вытряхнута, а новая, перепроверенная, тщательно просеянная и верно удобренная, туда же была плотно вбита. Больше мы Сашка не видели.

Мне тоже от отца попало. Наши гулянки решено было прикрыть, меня за учебу засадить, волоса мои длинные остричь. Я и не возражал. История та всех нас тогда отрезвила. Я вдруг остался наедине с Бабой Таней, и с учебниками. Детство кончилось.

Спустя почти сорок лет я неожиданно встретил Сашка. В Мексике, где мы с бывшей моей женой отдыхали на курорте в Канкуне. Нам было предложено посетить другой какой-то «отель все включено» в качестве экскурсантов. За это давался купон в сто двадцать пять долларов, который мы могли использовать на любые местные развлекаловки: хоть под воду, на коралловом рифе ныряй, хоть в небе, на парашютике летай, пока тебя за веревочку тащит бегущий по морю катер, хоть на пирамиду Майя забирайся.

Почему-то экскурсоводша подумала, что мы вполне состоятельные люди. Она отвезла нас в отель-санаторий куда побогаче нашего. Здесь не было ни веселого визга резвившейся бедноты, ни дефицита зонтиков на пляже. Все было тихо, чинно, богато, по территории запросто бродили толстые метровые игуаны (не дай Бог о такую жуткую тварь ночью споткнуться), отдыхающие смотрели на нас доброжелательно и отчужденно, а завтрак, на котором нас уговаривали тут же заплатить начальные восемь тыщ, чтобы приезжать в этот вот ухоженный рай на льготных условиях два раза в год, был куда полегче и поэкзотичнее того, что предлагался в нашем расхожем отеле.

Предложение то я тут же со смехом и с негодованием отмел, сказал, что отдыхаю я второй раз в жизни, последний раз был в Сочи, тридцать лет назад, и вовсе я не планирую так вот, на пляжах, время по-дурацки проводить. Я трудоголик, и пошли вы все с вашим веселым бездельем нафиг. Мое веселое негодование с ярко выраженным русским акцентом было услышано какой-то русскоговорящей отдыхающей, она увела нас от «экскурсоводши» к своему столику, сказала, что сейчас подойдет ее муж, и мы весело поболтаем.

Я был рад отделаться от назойливой тетки, пытающейся вытряхнуть из меня восемь тыщ, и мы с удовольствием присоединились к той даме. Через пару минут, точно, подошел ее муж. Это был вылитый Мистер Твистер в просторном светлом полотняном костюме. Выдающийся объемистый его живот задавал размер ширине его шорт. Голову защищала от утреннего солнышка соломенная шляпа с атласной ленточкой, а в зубах перекатывалась толстая гавайская сигара. Мое возбуждение сразу утроилось, когда я распознал в нем своего давнего приятеля Сашка-горшка. Уголок его левой брови украшала все та же уникальная родинка, но теперь она придавала его лицу особенный, какой-то карикатурно-миллионерский вид. Все это меня еще больше развеселило. Сашок, поначалу, и не знал, как к такой встрече отнестись. Он ошарашенно разглядывал меня, удивлялся, что я теперь американец, и успокоился, лишь когда узнал, что я живу в Оклахомской глубинке и вожу грузовик, помогая ковбоям в их сельхозделах.

Он рассказал, что в восьмидесятых, после окончания военного училища, он служил на Дальнем Востоке, был под крылом какого-то генерала, приятеля своего заслуженного деда, а в девяностые, вместе с тем же генералом и его командой, занялся бизнесом по импорту оборудования. Его языки тогда очень пригодились. Через полчаса разговора, Сашок уж совсем ко мне привык, и, словно козырей выкладывая, выдавал, что есть у него собственность в Штатах, дом в Подмосковье, квартира в Москве, не та, на Семеновской, ту давно продали, другая, в новом элитном доме, и офис, в одной из высоток бизнес-центра на Красной Пресне, где заправляет его сынок, пока они тут вот с женой от трудов отдыхают. «А в свободное время ты с удовольствием играешь на саксофоне», — весело подытожил я, и по тому, как брови его ухоженной жены поползли удивленно вверх, мне стало ясно, что все былое, и правда, было из Сашка враз и навсегда выбито и покрыто забвением.

Экскурсоводша деликатно дала знать, что подошла машина, которая высадила нас в этом райском уголке часа с два назад, и нужно ехать. Видно было, что Сашок даже рад, что нас увозят. Я не стал его напрягать с номером телефона, чувственно сжал его толстоты в объятиях, поцеловал ручку его жене, с симпатией на меня поглядывающей, и мы отправились восвояси.

Короче говоря, это уж точно не Сашок-горшок прислал мне ту драную открытку.

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)