Точка бифуркации

4 июня 2022 Александр Ладыгин

Умение рассматривать ситуацию под разными углами или иметь рядом человека, который сделает это за тебя…

Путь первый

Он: план бегства

«Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному.

Налеву ехати — женату быти; направу ехати — богату быти.

Ездил по той дороге Илья Муромец прямо — дорога свободна!»

Русская былина.

«В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти»

Иов. 12. 10

«Все там будем…»

Народная мудрость

Вроде еще не умер, пришла ему в голову первая мысль.

Он проснулся от того, что в привычное ощущение глухой тишины вторгся какой-то новый, забывшийся за долгие зимние месяцы, звук. Словно отдаленный то ли громкий шепот, то ли шорох доносился через двойные стекла маленького окошка избы. Река, понял он. Вскрылась река. Это льдины терлись, бились друг о друга, налезали на берег, переворачивались на стремнине, показывая свое серое полосатое брюхо.

Но это был не тот звук, который его разбудил. Река была органичным элементом того мира, в который он себя заточил, и все ее звуки были атрибутами той глобальной, вселенской тишины, присущей таким заброшенным местам, как его вымершая, занесенная снегами, отрезанная от большой земли, деревня.

Раздражающим звуком была муха, которая билась между рамами окна. Проснулась, подумал он. Перезимовала. Так же, как и я. Хотя не должен был. Не должен был… Должен? Кому? И что? Умереть? Должен был умереть… Странное сочетание слов. Теперь он окончательно проснулся, вспомнил, где он и что он.

Муха продолжала упорно жужжать между стеклами. Непривычный звук был подобен реву мотоциклистов под окнами его московской квартиры, из которой он сбежал почти полгода назад. Неужели прошло уже полгода? Ему давали два месяца, а уехал он в начале ноября. Сейчас был март. Вот тебе и должен…

Рядовое ежегодное медицинское обследование для получения простой справки на работу обернулось диагнозом: аденокарцинома пищевода. Запущенная, неоперабельная. С метастазами. Хорошо, врач попался честный, не стал юлить, глаза отводить. Да с ним это и не прошло бы, по глазам и рукам всегда видно, врет человек или нет. И хорошо, что врач был мужик, а не баба. Сказал просто: у тебя два месяца, надо привести дела в порядок, попрощаться, примириться. И на рыбалку, в страну вечной охоты. Пошутил так.

А какие дела? С кем прощаться? Было трое детей, двое внуков. Жили вместе в большом доме, который купили, продав московскую квартиру, чтобы всем съехаться из разных концов Москвы за город, в Малаховку. По выходным все собирались здесь большой шумной компанией, с детьми, с собакой, катались на великах летом, на лыжах зимой. Хотя в ней, компании, не хватало теперь, может быть, главного… Главнокомандующего, как он говорил.

Жена погибла три года назад. Так нелепо — ехала вечером на велосипеде по дачному поселку, пьяный пацан-водитель, ударилась головой. Лежала несколько месяцев в коме. И — все, не проснулась. Словно ветром задуло костер, как сказал любимый классик. С тех пор он много думал о смерти. Не своей конкретно, и не жены, а вообще. О ее всеобщей неизбежности и всеобщей неготовности к ней. После смерти жены осталась какая-то сосущая пустота, черная дыра, которую он пытался заглушить, скармливая ей возню со внуками, ремонт дома, загружал себя по максимуму новыми проектами на работе, бегал по вечерним улицам поселка до изнеможения, только чтобы сразу рухнуть и забыться. Не помогало. Жена настолько вошла в его собственную сущность, что они по-библейски стали одной плотью и кровью. И теперь половину своей плоти и своей крови он потерял. Осталась вторая, которая уже тоже стояла на пороге.

Детям он про свой диагноз ничего не сказал. Зачем? Эту ситуацию он часто продумывал последние годы, еще даже до смерти жены, после того, как умер от рака печени их друг Сашка.

Похороны Сашки — это был Тарковский, Оруэлл и видение пророка Иезекииля вместе взятые, но только все происходило в реальности, а не в антиутопии.

28 октября. Кладбище — огромное поле глины, укатанное тракторами. Этому полю нет ни конца, ни края. По крайней мере, так кажется из-за серой пелены холодного дождя, окутавшей окрестности. На дороге к свежевырытым могилам стоит вереница автобусов с покойниками. Очередь. Ждут. Потому что обойти автобусы невозможно — утопаешь по колено в глине. А все ведь в ботиночках и костюмчиках — на похороны оделись. Кто-то смелый навязывает на ноги целлофановые пакеты. Не спасает… Через минуту он весь замызган жидкой глиной.

Приходит гробовщик, говорит, ребята, там впереди военного хоронят, почетный караул, салютный взвод, это надолго. Надо нести, если не хотите ждать. Нести — 100 метров по грязи между новых могил. Там просто-то идти нельзя, а тем более вшестером гроб нести. Гробовщик: можем решить вопрос — 30 тыщ.

— Да пошел ты…!

— Ну, и не надо, как хотите… Прощаться будете у могилы?

У могилы стоят два ржавых жигуленка неопределенного цвета с совершенно запотевшими окнами, по которым изнутри текут струйки влаги — в них греются таджики, которые могилы копают — грязные по уши (и таджики, и жигуленки), кругом валяются лопаты, втоптанные в грязь бумажные и пластмассовые цветы, стоит переполненный мусорный контейнер. Не, мы лучше у автобуса попрощаемся…

Дождь продолжает идти…

Из переднего автобуса выходит салютный взвод — 12 курсантов в новенькой парадной форме, в белых перчатках, начищенных сапогах и с блестящими карабинами наперевес. Взвод выстраивается по краю глинистого поля. Три залпа, и они быстрей, быстрей бегут обратно в автобус…

Дождь продолжает идти…

Решили прощаться прямо на дороге у автобуса. Вытащили гроб с Сашкой на улицу, поставили на какие-то ящики. Знакомый отец дьякон в автобусе разжигает кадило. Прибегает шофер, начинает орать: с ума сошли?! Тут у меня бензин, а вы с открытым огнем! Вышли все на улицу.

Дождь продолжает идти… Кадило не разжигается… Сашка лежит в гробу уже весь мокрый, кто-то держит над ним единственный зонтик, но это не помогает, капли уже текут по лицу, как будто он плачет от всего этого. От такого и мертвец заплачет, что ж… Кто-то достает газету, поджигает зажигалкой, сует в кадило, выходит только хуже — в гроб летит копоть и кусочки тлеющей бумаги… Кое-как кадило все-таки раскочегаривается… Пропели литию. Закрыли крышку гроба, теперь уже навсегда.

Дождь продолжает идти…

Тут прибегают таджики: давайте быстрей — автобусы впереди уехали, теперь вы всю очередь держите. Уже всем наплевать на свои ботиночки, тащат гроб прямо по грязи. Таджики на ремнях спускают его в могилу, там вода… Все уже мокрые, кидают туда прямо руками комья сочащейся водой рыжей глины… Уже все равно, лишь бы побыстрей отсюда, из-под этого дождя, от этого поля, полного мокрых костей. Оживут ли кости эти? Кость к кости, плоть к плоти…

И вот на это все обрекать своих детей? Плюс неспокойная совесть на долгие годы, постоянно сверлящая мысль — давно не был на могилке родительской. Нет, он отказывался понимать, зачем это вот все. Поэтому после сашкиной смерти и был разработан план бегства. На случай… Который вот и представился в ноябре прошлого года. Смерть жены после комы и месяцы, проведенные у ее постели, только укрепили его в уверенности, что это правильное решение. Остающимся больнее, тяжелее, чем уходящим. Задача уходящих — облегчить остающимся свой уход.

Тогда-то он и решил для себя окончательно: не хочу плакать уже мертвый в гробу, не хочу, чтобы со мной так прощались, не хочу мучать близких всей этой больничной и похоронной мишурой.

Он понимал, что лишает и детей, и себя, может быть, самого важного момента смерти. Прощания. Но так ли уж оно нужно, это тяжкое, медленное расставание? Прощание уже не с собой — с отцом, мужем, другом, а с какой-то иной личностью. Подавленной, испуганной, растерянной, не понимающей или не принимающей того, что происходит, ушедшей в себя, в свою боль, отгородившейся от всего, что снаружи. В сумерках сознания. Надо было уйти просто, по-английски, не прощаясь. Но это было совсем не просто.

После разговора с врачом он долго сидел на лавочке в парке у больницы. Стрельнул у врача сигарету и впервые за много лет с удовольствием закурил. Теперь-то что? Рак легких ему уже точно не грозит!

Был октябрь, но так тепло, что казалось, вернулось лето. Мимо него шли молодые мамаши с колясками, в пруду плавали кряквы, подбирая кусочки хлеба, которые им с парапета бросала девочка с двумя косичками, в сиреневом пальтишке. Мама держала ее за хлястик, чтобы не упала в воду. Он смотрел на все это уже как-то отстраненно, словно кино на большом экране, но видел так отчетливо каждую деталь — прожилки кленовых листьев, ложащихся под резиновые шины колясок, синие нитки оторванной пуговицы на пальто, облупившийся маникюр на пальцах молодой женщины с ребенком…

Он сидел и думал, что одному ему не справиться. Не с болезнью и всем, что ее окружает, а с его планом. Нужен сообщник, который примет и согласится с его решением, поймет его мотив, и поможет исполнить план, а главное, не проговорится никому потом.

Был друг, с которым несколько лет назад как-то глупо разругались из-за ерунды, из-за какой-то политики, как обычно. Теперь, когда осталось два месяца жизни, все эти глобальные проблемы казались такой ерундой. У этого друга было то, чего не доставало в его плане — дом в заброшенной деревне в глухих лесах Архангельской области.

Он набрал номер, услышал удивленное и настороженное «Привеееет…»

Ну, кто откажет раковому больному в терминальной стадии? С Вадимом договорились быстро: он готов был отвезти его на Масельгу, в свою деревню в Архангельской области, давал ключи от дома, покупал на свое имя резервный мобильный телефон, давал бензопилу и топливо, керосин для лампы, завозил продуктов на три месяца. Зачем на три, если жить остается два? Ну, как всегда, экспедиционная привычка — бери с запасом, а вдруг что случится? Случилось… Запас пригодился. Прошло не два, не три, а шесть месяцев.

Деревня стояла на высоком берегу между двух озер. В отличие от него, она уже давно умерла. Как и большинство небольших северных деревень. Огромные серые дома стояли покосившиеся, завалившись набок, с вывороченными, словно внутренности, бревнами, выпавшими оконными рамами, провалившимися тесовыми крышами. Почерневшие, страшные. Страшные в своем одиночестве и заброшенности, как будто это не дома, а души человеческие, опустошенные от того, что бросил друг, или любимый, или просто близкий человек. Просто бросил и ушел, как будто между вами ничего и не было. Жизнь давно ушла отсюда. И теперь сюда притащился он. Доживать.

Муха не давала спать. Он встал, хотя было еще темно. Поджег спичкой кусочек бересты под заранее заложенными в печку дровами. Тяга была хорошей, огонь быстро занялся в сухих поленьях, только из дверцы вылетел кусочек тлеющей бумаги и упал на железный лист перед топкой. Тонкая струйка дыма, словно из кадила, медленно поползла из вьюшки. Надо будет летом перебрать печку, заменить несколько растрескавшихся кирпичей, подумал он и спохватился. Какое лето? Лето будет, но без него.

Молодость живет будущим. Старость живет прошлым. Чем живет раковый больной? Болезнь не то, чтобы его отпустила, но вела себя как-то странно. Он уже чувствовал опухоль под горлом. Она прощупывалась пальцами, перекатывалась между ними, как плоская слива. Но вела себя как-то тихо, особых болей не было, она не сильно увеличилась за полгода, но стала плотнее, глотать и дышать пока не причиняло особого дискомфорта. Иногда он даже разговаривал с ней, как с живым, но внешним, отдельным от него существом, присосавшимся к его организму.

Муха смогла выжить. Неужели не выживет он? Интересно, бывает ли рак у мух? «В наглухо закрытый рот мухе заказан ход» — вдруг непонятно почему пришло ему в голову. Не то, чтобы он так уж любил оперу…

Как сказать другим, что ты умираешь? Не просто другим, а тем, с кем прожил бок о бок столько лет? Что тебя не будет больше рядом и ты угаснешь у них на глазах? Казалось, сказать это родным сложнее, страшнее, чем услышать это самому. Считается, что прощание навсегда, перед очень далекой встречей, которая состоится уже не здесь, — это высшее проявление любви. И что смерть не быстрая — это благословение, потому что она дает время на то, чтобы хоть что-то сказать, чтобы сделать самое главное — успеть человека долюбить, доцеловать, дообнимать. Но если не сделал это за 30 лет совместной жизни, то что ты успеешь за два месяца? «А что, блин, если нет?» Вот так вот, раз, и нет? Если и эти, оставшиеся дни, будут потрачены впустую, на тяжкий и грязный труд по уходу за лежачим больным, когда все молчат (и хорошо еще, если молчат!), но ждут, когда же, наконец, он всех избавит от своих и их мучений.

Потому что остающимся больнее, чем уходящему. Они обречены на чувство вины, они обречены на ощущение того, что они недостаточно внимательны, чутки, терпеливы. Так не лучше ли, не правильнее, не милосерднее ли избавить их от всего этого?

Право на смерть — неотделимо ли оно от права на жизнь? Спрашивают ли меня, когда я вхожу в мир живых? Нет. Спрашивают ли меня, когда мне умереть? Тоже нет. То есть и то, и другое — самое важное — моя жизнь и моя смерть — не мои? Помнить о смерти — это значит желать смерти. Желать нового рождения.

Муха билась между стеклами и сильно раздражала своим жужжанием. Выпустить ее, что ли, подумал он. Ну, не давить же… Единственное живое существо рядом. Да и куда ее выпустишь? По эту сторону будет только еще больше раздражать, по ту сторону — мороз, снега, все равно не выживет.

Собственно, по эту сторону его тоже мало что держало, дети выросли, повыходили замуж и переженились, были самостоятельны и самодостаточны — врач, художник, музыкант. Эти три кораблика он уже давно отпустил в свободное плавание. Со смертью жены оборвалась еще одна ниточка, связывающая его с этим миром, самая главная. Но тут, осенью, незадолго до того похода за справкой, произошла случайная встреча. Это была странная встреча, странный клубок отношений и странная палитра чувств…

Она была моложе его вдвое. Но в общении это никак не чувствовалось. Говорила с ним как с равным. Она была умна. Не то чтобы красавица, но, как говорят, миленькая. Немного нескладная, дылда в очках. Во всяком случае, так казалось ему. Такой образ он нарисовал в своем воображении. Именно эта ее внешняя незащищенность, угловатость, наивность его и привлекла, расположила к себе. Она была журналисткой из Питера, там они и пересеклись по работе. Он был на служебной машине, она брала интервью, он ее подвез. Разговорились, никакого подтекста. Обсуждали только что прошедший перфоманс, в котором оба участвовали — он снимал, она брала интервью. Но, слово за слово, они стали время от времени переписываться. Обсуждали стихи Бродского и новую выставку Фалька, домашних животных (у нее была шиншилла, у него собака), почему-то развод родителей (у него 30 лет назад, у нее 5), музыку, еду, даже хоккей и политику, все подряд. Яростно спорили — что такое любовь и что такое счастье, что такое долг и можно ли жить, как хочешь… Оказалось, что у них дни рождения почти совпадают — один за другим, в августе.

Потом что-то сдвинулось в этой переписке. Он и сам не понял, что именно, как и когда это случилось. Но появилось какое-то давно забытое чувство, которое так грело в молодости, когда они жили с женой на Крайнем Севере, вдвоем, совершенно без людей — вот как он сейчас — одни, на берегу океана. Чувство какой-то горячей нежности к другому, желание уберечь от опасностей, чувство боязни навредить, или испугать, или причинить какую-то боль своими словами. Может быть, это было чувство удивления, как перед чудом — чудом Другого человека, каким бы он ни был, потому что нет ни святых, ни отпетых негодяев. Он никак не оценивал рационально, зачем он продолжает эту переписку (а кроме переписки ничего, собственно, и не происходило, они и разговаривали-то в общей сложности, может, полчаса в машине). Ему было с ней как-то… легко, весело, как не было уже многие годы, было приятно, что тобой кто-то интересуется, есть кто-то, кто, может быть, ждет твоих писем и пишет в ответ тебе. Не то чтобы он был ею как-то сильно очарован, но постепенно стал испытывать потребность в общении с ней, ждал ее сообщений, придумывал смешные и страшные истории, которые ей нравилось читать. Страшно, как у Кинга, говорила она.

Вообще, чего он от этой встречи ждал? Явно не физической близости. Нет, тут он был честен перед самим собой. Напротив, теперь он боялся любого не виртуального контакта, боялся испачкать ее реальностью. Страшился встреч, хотя они могли бы быть и по делам. Чего же тогда он хотел? Просто прижаться, как к родному, уткнуться в ложбинку у шеи, тереться щекой и чувствовать, как перебирают твои волосы. Нет, как-то слишком по-семейному. Хотя… может быть. Но это было бы эгоистично, потому что совершенно понятно, что было нужно ей — нормальная семья, пятеро детей. И явно не он их отец. Уже не он.

И вот эту ниточку ему теперь было труднее всего порвать. Но порвать ее было необходимо. У них все равно ничего не могло получиться. Разные вселенные, летящие в параллельных пространствах, причем в разных направлениях. Ей 25, ему 57. Даже времена года в их мирах были разные — у нее весна, у него осень. Тупым сверлом буравил мозг вопрос: а зачем тогда была эта встреча в нашем неслучайном мире? Но не на все вопросы есть ответы, по крайней мере здесь.

Вот тут и случился диагноз, который этот узел развязал сам собой. И пришло облегчение. Теперь оказалось, что есть то, ради чего стоит умереть, и есть то, ради чего стоит жить. Ради семьи, детей ты, как ни странно, умираешь. И по сути, он и умер — бросил любимую работу и науку, не защитил практически готовую диссертацию, зарабатывал, занимаясь какой-то ерундой, кормил, пахал, строил, воспитывал, давал образование дочерям, переживал об их ухажерах и нынешних зятьях и внуках… И да, ради этого стоило умереть. Как ракета-носитель. Она большая, а весь ее смысл — вывести на орбиту маленький спутник. Вот теперь вывел. Дальше ракета-носитель падает и сгорает в атмосфере. Такая у нее судьба. Он должен был сгореть за два месяца. Но почему-то не сгорел.

И тогда встал другой вопрос. Вопрос положительного плана — ради чего стоит жить? В смысле, жить дальше, причем, именно теперь, когда мало что успел и уже понятно, что не успеешь. Может, вот ради такого солнечного удара, ради той осенней встречи? Но теперь это уже было не важно. Вселенные разошлись в своем полете слишком далеко. Слишком…

Позвонить ей, или хотя бы написать, чтобы хоть как-то объяснить свое внезапное исчезновение, было огромным соблазном. К счастью, телефон здесь не работал, и чтобы поймать сеть, надо было пройти пару километров через лес и выйти на большой холм над рекой — на Хиж-гору, по-местному, где сотовая связь иногда появлялась. Так он раз в неделю перезванивался с Вадимом. Контроль — пациент скорее жив или уже скорее мертв…

Много раз он уже даже набирал ей сообщение, несколько минут смотрел на мигающий курсор в конце строки и снова, и снова стирал текст. Слов не находилось. Либо они были пустые и никчемные. Или чувствовалась в них какая-то двусмысленность или ненужный подтекст, какая-то претензия. А больше всего было противно, что все то, что ему приходило в голову, сочилось жалостью к себе самому. Большие влажные глаза раненого олененка… Жалости к себе он не хотел, из-за этого-то он все и затеял, так размениваться не сто́ило. И потом, на любые самые хорошие слова у него в голове невольно складывался ее раздраженный или, еще того хуже, равнодушный ответ: «Рада за Вас», «У меня все прекрасно!» Или и того хуже: «Не пишите мне больше». А вот этого он и боялся. Равнодушия. И точки в конце строки. Такой отвратительной, жирной точки. Математического воплощения черной дыры, объекта, которого нет. Уж лучше неопределенность. Она давала хотя бы гипотетическую возможность когда-нибудь написать. Он боялся, что ее ответ закроет эту его, такую непрочную, лазейку. И потом, смс-ка — это было не по плану.

Потом, когда прошли первые два месяца и ничего не произошло, когда он втянулся в свой деревенский ежедневный рутинный быт, в конце декабря, он написал ей письмо. Нет, не смску, которых они настрочили друг другу десятки, если не сотни, а обычное письмо на бумаге. Хотя, не совсем обычное и не совсем письмо. Первый раз в жизни он написал стихи. Это было немного глупо, немного банально, а больше всего — смешно. Но он ничего не мог с собой поделать — в этих строках он по крайней мере сумел выразить то, что не давалось сказать простым текстом.

Муха продолжала биться в пространстве между мирами — миром теплой комнаты и миром снега и мороза. В сущности, они были похожи — он и эта проснувшаяся не вовремя муха. Он тоже завис в пространстве — между миром жизни и миром смерти. И пока было непонятно, зачем и на сколько…

За окном посветлело. Теперь стала видна река с медленно плывущими по ней льдинами. За ночь большая часть основного льда прошла, и теперь между льдинами открылась черная вода. Время казалось такой же черной водой, такой же черной дырой. Он видел себя стоящим на льдине и плывущим по черной воде. Время. Сколько ему осталось этой черной воды? До конца ледохода? До весны? А было ли оно у него вообще? Ответов не было. И не могло быть. Как и времени.

Зимовал он в деревне один. В ноябре, еще до выпадения глубокого снега, Вадим договорился с местными мужиками и те привезли ему тракторную телегу березовых дров. Этот трактор был последним транспортным средством, которое появилось в его деревне с начала декабря. Еще пару раз заходили охотники из соседней, еще жилой деревни. Посидели на крыльце, покурили. Он снова с наслаждением затянулся чужой папиросой. Как хорошо, что можно не беспокоиться хотя бы о раке легких, опять подумал он. И это были последние живые существа, которые посетили его деревню после Нового года. Нет, не последние. А может, и не живые. Он уже ни в чем не был уверен.

Как-то в феврале, после сильной метели, когда кругом все занесло свежим снегом и он сам несколько дней не выходил за околицу, чтобы размяться на широких охотничьих лыжах, он увидел след. Вообще, следов вокруг деревни было мало. Пара зайцев жила в пойме реки, и их малики пролегали между ивовыми кустами над берегом. На той стороне жила лиса, и когда река замерзла, она стала каждую ночь приходить к нему в деревню, шарила на помойке. В соседнем доме, уже завалившемся набок, с выпавшими, словно обглоданные ребра какой-то падали, серыми бревнами, жил горностай. Пара воронов утром вылетала на патрулирование окрестностей в поисках какой-нибудь добычи. Вот, собственно, и вся живность. А это был новый след. Сначала он подумал, что волчий, Вадим говорил, что волки тут были. Но приглядевшись, понял, что это крупная собака — у волка след стройнее, более вытянут, когти и подушечки пальцев выражены резче. Что-то необычное было в этом следе — на передней правой лапе зверя не было одного пальца. Странно, подумал он. Пришла одна невероятная мысль, но он ее отогнал. Такого не могло быть, он это понимал.

На Крайнем Севере, куда они уехали с женой по распределению после университета, у них была собака — здоровый кобель восточно-сибирской лайки, ярко-рыжий с белым. И у него не было пальца именно на правой лапе — случайно попал в капкан на соболя, сильно поранился, палец пришлось удалить. Но этот пес умер много лет назад. Не бывает же таких совпадений.

Но отчетливый след этой собаки без пальца появлялся несколько раз, почему-то всегда после сильной непогоды. Зверь проходил через двор, топтался на крыльце. Было видно, что собака даже лежала некоторое время на пороге — снег на досках таял от тепла ее тела. Так и не показавшись ему на глаза, собака уходила в снега, уходила в леса, через реку. Через черную реку времени.

Тогда он так и не понял, что это такое было и теперь даже не был уверен, что ему все не привиделось, не приснилось.

Что-то еще подспудно тревожило его сегодня с утра. Он даже остановился посреди дома и огляделся кругом. Все вроде было на месте: хозяин дома стремился к северному деревенскому минимализму. Низкая дверь из толстых сосновых досок, стянутых двумя клиньями, умывальник с маленьким зеркальцем справа от двери, беленая известью большая русская печь в центре, полати с цветной занавеской, простые половики на дощатом полу, большие окна в ряд по фасаду, гордость хозяина — огромный стол из двух дубовых плах, собственноручно струганых и полированных.

Он машинально поднес руку к лицу, чтобы откинуть с лица отросшие за зиму густые непокорные волосы. И тут понял причину своего неосознанного беспокойства. На безымянном пальце правой руки не было обручального кольца. Он не снимал его 35 лет, никогда! Даже когда умерла жена, продолжал носить на прежнем месте, как память, как постоянное напоминание о том, как они вместе шутили, что он окольцован, как птица.

Ну это уж совсем странно, подумал он. Кольцо с руки вообще не снималось — руки за долгую зиму при постоянной физической работе — дрова поколоть, воды принести — огрубели и опухли.

Следы давно умерших собак, застрявшие между мирами мухи, исчезнувшее кольцо… Не схожу ли я с ума, подумал он. Или погружаюсь в сумеречное сознание… Или…

Оттепель, из-за которой не до срока вскрылась река, принесла с собой дождь и первые весенние запахи — талого снега, капели, влажной древесной коры. От топившейся печки сильно запотели изнутри окна избушки. За дверью кто-то топтался, словно не решаясь постучать. Снова пришла та собака, подумалось ему. Он встал, накинул полушубок, поднял железную щеколду, распахнул дверь. На пороге стояла его жена и протягивала ему на раскрытой ладони пропавшее обручальное кольцо. Она улыбалась, но по лицу ее текли струйки воды — то ли дождя, то ли слез. Рядом с ней на крыльце сидела, вывалив набок огромный розовый язык и тяжело дыша, как после быстрого бега, большая рыжая с белым собака. За ними расстилалось огромное, бескрайнее сверкающее заснеженное поле, пересекаемое, словно глубинным тектоническим разломом, черной рекой.

Похоже, его план сработал.

Поле было идеально в своем белом совершенстве. Ничто не нарушало девственности этого савана. Не было видно ни одного следочка. Только где-то далеко за рекой двигалась небольшая черная точка — какой-то человек с трудом взбирался на высокий противоположный берег реки. Переходить ее сейчас было бы равнозначно самоубийству.

Путь второй

Она — план поиска

«Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному.

Налеву ехати — женату быти; направу ехати — богату быти.

Ездил по той дороге Илья Муромец налево — а женат не был!»

Русская былина, современная интерпретация.

«Положи меня, как печать, на сердце твое,

Как перстень, на руку твою:

Ибо крепка, как смерть, любовь…»

Песнь песней, 8:6

Он смотрел не на ее лицо, а на протянутую к нему ладонь. На ладони лежало его обручальное кольцо. Их кольцо. Ее ладонь медленно повернулась, и кольцо, соскользнув и перевернувшись несколько раз в воздухе, с глухим стуком упало на деревянный пол. Он видел это словно в замедленной съемке: казалось бы, маленькое золотое колечко должно было отскочить от упругого дерева и покатиться куда-то под кровать, но оно грохнулось и неподвижно улеглось на досках, словно тяжелая чугунная болванка.

Размахнувшись, она наотмашь ударила его пустой ладонью по щеке.

Он вскочил и зашипел от боли, ударившись головой о низкий деревянный потолок. Смахнул с лица проснувшуюся от тепла печки и вылезшую из какой-то щели бабочку. Ну и сон, подумал он, и вспомнил, почему ночует не в доме, а в бане.

Она проснулась, внезапно ощутив, что не слышит столь привычного, непрекращающегося городского гула. Стояла глухая, мертвая тишина. И было совершенно темно, как в склепе. Может, я уже умерла, меня похоронили, и я лежу в гробу, подумала она? Где-то она читала, что в средние века делали специальные гробы на случай, если врач неправильно констатировал смерть и покойник приходил в себя.

Однако звуки в этом склепе все-таки были. Да и темнота была не темнотой, а скорее рассветными сумерками. Она отдернула занавеску, закрывающую кровать. На столике около нее стояла дымящаяся кружка, судя по цвету жидкости, с кофе, но аромат был какой-то незнакомый. Печка уже топилась, в ней трещали дрова, на плите тоже что-то шкворчало, жарилось. Спиной к ней у плиты стоял он и жарил яичницу. Что еще может мужчина приготовить любимой женщине на завтрак? Особенно, если та появляется столь внезапно. У него не было чашек, только эмалированные кружки с отбитыми краями. И кофе тоже не было, он давно заваривал березовую чагу — хорошее мочегонное. И от рака, говорят, помогает — но это, конечно, было не точно. Просто он давно, еще со студенческих времен шатания по лесам и весям с палаткой и ружьем, любил этот густой, почти черного цвета напиток. Так что кофе был, горячий и вкусно пахнущий. Он услышал шорох за спиной и обернулся. Они встретились взглядом. Он улыбнулся.

Да ничего и не старый еще, подумала она и улыбнулась в ответ. Сойдет… для сельской местности.

В ее жизни он появился внезапно. Сначала она была удивлена, потом слегка заинтригована, потом привыкла. Привыкла настолько, что уже начала испытывать потребность в их странной переписке. Она сама не понимала, как это произошло. Казалось, только что она была совершенно уверена в себе, и вот, это случилось. Она была увлечена, она испытывала привязанность. Она была влюблена?

Высокая, даже немного чересчур, но стройная и гибкая, хотя немного и угловатая, густые яркие рыжие волосы, веснушки вокруг носа, она понимала, что не может не нравиться мужчинам — I am sexy and I know it. Но такое с ней было впервые. Он был старше ее больше чем вдвое, но очень моложав, густые, с небольшой проседью, длинные черные волосы, курчавая борода. Брутальный, уверенный, взрослый мужчина. Состоявшийся во всем — семья (трое детей, внуки, но вдовец уже несколько лет), работа (широко известный в узких кругах фэшн-фотограф, хороший доход, много контрактов, выставки, книги, модели, фотографическая тусовка…). Но в общении с ней он был очень наивен и даже застенчив, как мальчишка. Она-то сразу поняла, после первого же телефонного звонка, якобы делового, что понравилась ему.

Была одна проблема. Максим. Максим был другом ее брата — вместе они играли в молодежной сборной Питера по футболу. Они учились на одном курсе в университете, она на журналистике, он на биофаке, были знакомы с детства, их родители дружили семьями, вместе ходили в байдарочные походы. Помимо футбола, Максим обожал охоту, вместе с ее братом часто пропадал с ружьем в лесах в Карелии, привозил ей рябчиков, вальдшнепов и уток. Она всего этого мужского удальства не понимала и убитую дичь не любила. Но, как это нередко бывает с детской дружбой мальчика и девочки, отношения их незаметно переросли в понимание того, что и повзрослев, они должны быть вместе, должны стать мужем и женой. Он и правда нравился ей, он был милый, заботливый, симпатичный, как спортсмен, хорошо сложен. Но ей в нем чего-то не хватало, не было в их отношениях какой-то тайны, интриги, приключения. Все шло как будто по кем-то, но не ею, заранее расписанному плану, а она планы не любила.

Потом, с какого-то момента — наверное, они были на третьем курсе — он вдруг решил, что она ему принадлежит уже по праву, что она его собственность. И начал лезть обниматься. Ей же хотелось чего-то более возвышенного. Чтобы ей стихи писали, что ли… Но Максим стихов не писал.

А он писал насмешливо, провокативно, постоянно подначивал, высмеивал ее наряды, подстрекал. Это и бесило, и… притягивало. Однажды он написал, что по всему видно, что у нее нет парня. Ее это ужасно задело и обидело. Потому что отчасти так и было. Ей и правда было не интересно с парнями одного с ней возраста, в том числе и с Максимом. У ее сверстников было одно на уме — все они оценивали и раздевали ее взглядом. И никто не хотел говорить ни о новой выставке Фалька, ни о лирике Бродского, которую она знала наизусть, ни, тем более, о новом альбоме Земфиры. А он — говорил, и живо интересовался всем, что было интересно и ей, подхватывал любую тему. Даже Земфиру послушал и написал, что об этом думает. Пусть его мнение и не совпадало с ее взглядом, это-то и было самое увлекательное — спорить с ним. Он задавал высокую смысловую планку их диалога, спрашивая о том, о чем она даже никогда еще в жизни не задумывалась, однажды вдруг спросил, что она думает об эвтаназии. Иногда это было просто мучительно для нее. Но каждый вечер ей хотелось поскорее забраться на свой уютный подоконник у большого окна над старинным осенним парком на Васильевском острове, обложиться подушками, укутаться пледом и посмотреть, что он ей написал сегодня, какую новую провокацию устроил. Но в тот раз она разозлилась и послала ему фотографии себя с братом, написав, что это ее жених.

Он несколько дней молчал, а потом ответил, что правда бывает иногда жестокой. И, раз она принцесса в башне со рвами, а во рвах крокодилы, то ему остается только в печали удалиться, крокодилы-то голодные небось… Это ее немного разочаровало, она рассчитывала на продолжение в том же духе — никто никому ничего не должен, простая, легкая, почти дружеская переписка. Ну, разве что немного неформального подтекста. Это же не страшно? Наоборот, такое общение возбуждало и щекотало нервы. Он же ничего не просил, не назначал встреч, не присылал пошлые цветы, не просился в друзья в соцсетях, не стоял у нее под окнами с гитарой, вообще никак не ухаживал. Это тоже было и необычно, и даже парадоксально, но точно непривычно. Только иногда — стихи, правда, немного странные. И еще, после той истории с фотографиями, прислал вот такой… манифест, что ли? Сказал, что это «фиксация убытков», фиксация их отношений:

«Желанным, но недоступным посвящается…

Недоступные, но желанные нам женщины! Мы, смешные в своей нелепости ваши друзья-мужчины, поднимаем тост за вас, потому что приняли вызов дружбы мужчины с женщиной, и теперь можем любить вас любовью более возвышенной, чем ваши мужья, ибо она чиста и не имеет примеси эроса (в сторону: по крайней мере, мы так думаем).

Ничто не мешает нам теперь видеть, как вы прекрасны, и созерцать в вашей душе частичку рая, которая упала на землю (в сторону: вот же бред… ладно, им нравится, когда про них так возвышенно), и понимать, как мир прекрасен. Мир прекрасен с вами. Теперь мы знаем, что низменная, плотская любовь, оказывается, не единственная возможность, которая нам дана. И мы можем любить вас любовью, независимой от внешних обстоятельств и самого времени, в конечном итоге разрушающего прекрасные черты любой, даже самой красивой женщины. Самое́ время оказывается подвластно нам! Ибо вы в нашей памяти прекрасны навсегда. Истлеют фотографии, где вы беззаботно смеетесь в камеру, фотографии из Парижа или Сочи, с мужьями или без них, на яхте или даче. Все материальное истлеет, кроме нашей памяти о вас. И с нами перейдет в вечность. Это самое надежное хранилище.

Так выпьем же за то, чтобы недоступные, но желанные нам женщины издалека (а лучше — совсем издалека, ну, хотя бы не ближе, чем с соседнего проспекта) продолжали вдохновлять Буниных и Брамсов, Руссо и Блаженных Августинов, Достоевских и Чеховых, и нас — теней из далекого или не очень, прошлого — на романы в стихах и сюиты, повести и симфонии, и… дурацкие истории в Яндекс Дзене.

Мы будем любить вас любовью чистой, безусловной, недоступной вашим мужьям, и понимать, что свой поток энергии мы направили не вниз, как могло бы быть, а вверх (в сторону: елки, щас расплачусь прямо… а кругом люди сидят). Ведь небо так близко, и так далеко, как поет мой единственный любимый рок-певец».

Это ей понравилось, ей так никто еще не писал. Она даже ответила ему, что теперь его поклонница. У него аж все захолонуло внутри, но она быстро исправилась — в литературном смысле — и добавила пять смайликов-извинений в конце сообщения.

В ней бурлила женственность, а он этого не замечал, выплескивалась страсть, а ему нужен был этот Бродский… Непонимание это было с самого начала, он упорно не хотел видеть в ней женщину, а она прежде всего ею была. Он как-то обмолвился, что для него она похожа на пустынную лисичку — фенека — вроде бы и хищник, но миленький, вроде бы и зубки, но пугливый и смешной.

Переписка с ним стала ее привычкой, ее маленькой тайной ото всех, даже от самого близкого духовно и одновременно далекого пространственно человека — от мамы, стала ее маленьким девичьим счастьем. Но как всякое счастье, оно было очень скоротечным. В конце октября он внезапно замолчал. Исчез, вообще пропал. Все его контакты были заблокированы, закрыты аккаунты в соцсетях, письма на электронную почту возвращались почтовым демоном, сообщения мессенджеров значились не доставленными. Выдумав какой-то предлог, она даже позвонила ему на работу, но там сказали, что он взял отпуск с последующим увольнением и вроде бы куда-то уехал по семейным обстоятельствам. Искать и ждать не было смысла. Этот ее маленький мирок рухнул. В нем образовалась дыра, в которую, как в вакуум, засасывало все — мысли, чувства, слезы. Это было обидно, это было невыносимо, было подло, в конце концов. Она и правда привязалась к нему, как зверек. И вот, ничего не сказав, не объяснив, просто исчезнуть?

Она плакала каждый вечер, сидя на своем подоконнике и глядя сверху на голый осенний парк и заходящее над Стрелкой Васильевского солнце.

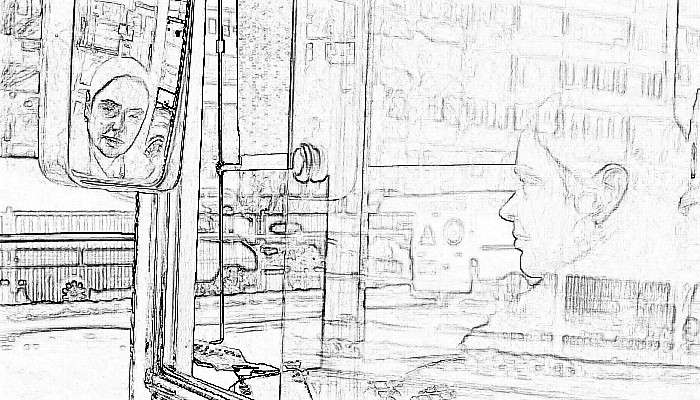

Он смотрел на заходящее солнце, бившее прямо в низкое оконце избушки, смотрел на ту сторону реки, словно ждал, что вот-вот оттуда, со стороны единственного на 70 верст вокруг жилого поселка, кто-то за ним придет. И вспоминал эти странные несколько месяцев их… Чего? Дружбы, флирта, влюбленности, баловства, шалости… Он не знал. Но шалость явно не удалась — все стало слишком серьезным. Для него. А для нее? Видимо, нет… Возможно, она просто была «коммуникабельная» и все успевала, в том числе и строчить по 20 смсок в день малознакомому мужчине. Хотя ему казалось, что они знакомы уже всю жизнь — столько между ними было сказано, столько узнано. Для него были важны не загорелое плечико из-под платьица и не припухлые губки, он этого вообще поначалу не заметил, она показалась ему серой мышкой и именно это его и зацепило. Для него была важна она сама, как личность. Он не знал главного — значило ли для нее вообще хоть что-то это их общение. Он так и не понял, что там творилось, на том, другом берегу — в ее душе.

Зимой она была проездом по делам в Москве в одной из высоток на Новом Арбате и случайно увидела там рекламу большой фотовыставки о Русском Севере. До поезда обратно в Питер было несколько свободных часов, деться было некуда, сидеть без толку в кафе было глупо, и она решила сходить на вернисаж на Крымском валу. Никакого предчувствия у нее не было. Или было?

С каким же удивлением она вдруг увидела на подписи к одной из фотографий его фамилию. На снимке была изображена заполненная утренним туманом котловина озера, большой холм, на котором стояла деревянная церковь, мохнатая от лишайников, покрывающих деревянные лемехи маковок. Вдали виднелись покосившиеся серые домики деревни, стоящей на высоком берегу. На подписи к фотографии значилось: «Храм Св. Троицы на Хиж-горе, деревня Масельга, Каргопольский район, Архангельская область». Фотография была одной из серии снимков большого коллектива фотографов. У стенда с анонсом выставки стоял один из авторов с бейджиком. Так она познакомилась с Вадимом.

В редакции она сказала, что год выдался очень тяжелый, она устала, профессионально выгорела и хочет взять творческий отпуск за свой счет на пару месяцев. Ее ценили за креативность, педантичность, обязательность, репортажи она всегда сдавала вовремя, поэтому особо не возражали. Попробовали бы они возразить. Уж если она что решила… К тому же, все это тянуло на целое приключение, которыми ее жизнь была не особо богата.

Она начала с Гугла, ввела в поисковой строке запрос: Хиж-гора. 6000 результатов… Одни названия этого приключения чего стоили: станция Няндома, Плесецк, Красная Ляга, Масельга, Плакида, Лекшмозеро… От всего этого веяло чем-то древним: сказочными дубами с золотыми цепями, русалками и лешими. А также добрыми молодцами, говорящими серыми волками и прекрасными, но спящими в хрустальных гробах царевнами. Или царевичами… Уже ради этого стоило поехать, даже если то и был бы холостой выстрел: Вадим ничего определенного не сказал, но по тому, как он тер ладонями лицо, отводил взгляд и вздыхал в ответ на вопросы, было понятно, что ее догадка верна. Она любила приключения. Да и репортаж из этого мог получиться неплохой.

После вчерашнего похода в соседнюю деревню на Красной Ляге у него ныло колено. Как раз накануне какой-то заплутавший охотник проехал ночью мимо его деревни на снегоходе и проложил след, который к утру подмерз и превратился в прекрасную твердую дорогу. Он так отвык от людей, психологически одичал, что на почте долго мялся у двери и даже не знал, что сказать и куда себя деть. На маленькой стойке были разложены яркие рождественские открытки. Канун Рождества, вспомнил он, 24 декабря, Сочельник. В деревне он давно перестал следить за временем, да оно и не было ему нужно — вставал с рассветом, работал на улице до заката, вечером сидел с керосинкой и читал, и писал, сколько хотелось. Полная свобода. То, чего он давно хотел, осуществилось. Его метроном и так сам себе где-то отстукивал. Времени для него уже словно не существовало.

Почтальонша взвесила конверт на весах, наклеила марки с изображением старта ракеты с космодрома Плесецк и бросила в холщовый мешок к другим письмам. Надо же, здесь еще кто-то пишет письма. Он вышел на улицу, напяливая меховые рукавицы. Перед крыльцом, словно поджидая его, сидела большая рыже-белая собака. Он надел широкие охотничьи лыжи Вадима, прислоненные к забору, долго и задумчиво посмотрел на собаку. Та, подняв уши, и склонив набок голову, внимательно смотрела на него.

Она сидела на мокром поваленном бревне и размазывала руками слезы. Она рыдала от злости на саму себя. Романтическая дура! Вообразила себя женой декабриста, глупо поддалась порыву, поперлась в эту дурацкую глушь, дурацкую Масельгу, на дурацких лыжах. Сидела бы сейчас с девчонками в кафе на Невском и постила в инст фотки с пирожными. Дура! Но дура упрямая. Насквозь мокрыми и грязными варежками (бедная мама — прислала вязаные из Норвегии) она счистила мокрый снег с лыж, с трудом надела их и выбралась на снегоходную тропу. До его деревни было еще пять километров. Из-за оттепели тропа совершенно раскисла, ноги были стерты уже на первом километре пути, маникюр приказал долго жить.

На почте ей сказали, что да, приходил недавно, месяца два назад, отправлял письмо. Купил продуктов на пять тысяч рублей. К нему никто не ходит, живет человек один, значит, так ему надо. Ему так надо! А вот ты зачем сюда притащилась? Кем себя вообразила? Спасать поехала? Как? Кого? И от кого?

Решение созрело после того, как она в конце декабря получила письмо. Обычное бумажное письмо в конверте. Обратного адреса не было, отправитель был не указан. На конверте почему-то стоял штемпель Плесецка и марка с ракетой, поднимающейся ввысь на огненном хвосте. Внутри был немного пожелтевший лист какой-то старой, грубой бумаги, на котором синей шариковой ручкой были написаны стихи.

Любить тебя — как будто в омут

Нырнуть — и весело и страшно.

Любить тебя — не больше толку

Чем снег у дворника просить вчерашний.

Забыть тебя — дождем холодным

Идти по лужам, листья загребая.

Тебя забыть — усилием бесплодным

Взгляд отводить, твой взгляд встречая.

Тебя любить — себя забыть?

Что в жизни лучше этой доли?

И, от других тайком, до боли

Привязанностью этой дорожить.

Тебя любить — в воде студеной плыть,

Войдя в нее, не зная броду.

Своей фантазии в угоду,

Мираж пустынный позабыть.

Тебя забыть. И вновь искать

Твой силуэт в толпе случайной.

И в зеркале витрин поймать

Свой взгляд нелепый и печальный.

Тебя любить — в порогах плыть

Реки опасной и коварной.

Воистину, тебя забыть —

Вот новый сон кошмарный.

Тебя любить — как путнику в горах —

Плутать в тумане, безнадежно и опасно.

Тебя забыть — лежать впотьмах

И рифму подбирать. Напрасно.

Тебя любить — зверей своих дразнить.

Цепную свору пустить по следу.

И в рог, их созывая, протрубить.

И праздновать свою победу.

Забыть… или любить? Забыть.

Кто чувства эти сможет приручить,

И длань хозяйскую без дрожи

На лбы квадратные возложит?

Тебя забыть — как парус в море

Штормовом расправить,

Чтоб зазвенел бакштаг в мажоре.

И шквала ждать, и лодкой править.

Любить тебя — нелепо и опасно, словно

На тонкий лед ступить, скользя.

И позабыть тебя нельзя,

Но и любить тебя… греховно?

Тебя любить — тревогу смертную забыть.

Тебя, как ветер вольнодумный

Руками в поле не ловить —

Вот путь разумный.

Тебя любить — как в море воду,

Не утоляя жажды, пить.

Тебя забыть, и память о тебе хранить —

Вот путь безумный.

И все. Больше ничего, никакой подписи. Хотя и так все было понятно. Он не забыл, и он любил. Она не забыла. Но любила ли она?

На высоком берегу реки сидела большая рыжая с белым лайка и щурилась на нее. «Привет!» — сказала она собаке. Та, вяло мотнув хвостом, повернулась и побежала по следу снегохода вниз к реке, прихрамывая на правую лапу и оглядываясь на ходу, словно проверяя, идет ли она за ней.

По реке сплошной массой шел мелкий, ноздреватый серый лед с отдельными большими льдинами. Моста, естественно, не было. Лодки тоже. А ведь на почте ее предупредили. Свитер промок от пота и влаги, и теперь она замерзала на холодном сыром ветру, который тянул вдоль речки. Было ужасно холодно. Ее трясло. «Ладно, не поворачивать же обратно», — подумала она. Но что делать дальше, она не знала.

С крыльца он издалека увидел черную точку — кто-то с трудом взбирался на высокий противоположный берег реки по рыхлому мокрому снегу. Местные к нему не ходили, уважали его одиночество. Вадим мог позвонить, да и не пришел бы он на лыжах — он приехал бы на снегоходе. Значит, это мог быть только один человек. И этот человек сейчас стоял на другом берегу реки и не мог переправиться, потому что ночью начался ледоход.

Он откопал из-под снега деревянную лодку, которой пользовался несколько раз еще осенью, когда ставил в реке сеть, надеясь запастись на зиму рыбой. Теперь он уже отчетливо различал знакомый, худой, высокий и нескладный силуэт. «Силуэт» рыдал навзрыд и всхлипывал, это было слышно даже на его берегу. Рядом нелепо торчали из снега сломанные лыжи. А он стоял и смотрел: под лодкой не было весел, которые он оставил тут, консервируя ее на зиму.

К ночи похолодало. Она наверняка насквозь промокла в дороге и быстро замерзала. Спрятаться на том берегу было негде, на сломанных лыжах обратно до поселка она бы не дошла. Он беспомощно взглянул на маленькую далекую фигурку, облокотившуюся на лыжные палки и смотревшую на него.

Быстро темнело. Он бросился обратно в избу. Вадим был, во-первых, человек основательный и запасливый, во-вторых, любил море и все, что связано с хождением по водам. В его большом сарае со всякими походными принадлежностями осенью он видел упаковку с небольшой резиновой лодкой, которую тогда оставил без внимания, потому что на берегу была большая, удобная деревянная плоскодонка. Весла от которой сейчас непостижимым образом исчезли. Быстро вытащил тюк с лодкой, проверил, есть ли весла? Да, два маленьких разборных весла лежали в упаковке. Схватил заодно с крюка моток веревки. Дайнема — Вадим знал толк в морских дельных вещах. Взял с полки пару альпинистских карабинов и большой самодельный багор из арматуры.

Проваливаясь выше колена в снегу, побежал вверх по течению реки, где она делала крутой поворот, излучину. Выгрести на маленькой лодке в шуге у него не было шансов. Он хотел завести ее повыше, закрепить веревку и отпустить, чтобы течением реки лодку прибило к противоположному берегу. Обратно подтянуться против течения, соорудив блок из двух карабинов. Таков был план. Главное, чтобы хватило длины веревки.

Сумерки сгустились, но от снега шел ровный рассеянный свет, было еще хорошо видно. Уже совершенно мокрый, он привязал веревку к дереву, проверил нож на ремне, быстро накачал небольшую лодку ножным насосом, собрал весла. Посмотрел на реку. Она ему не нравилась. Серая река, серая шуга, тяжелое низкое серое небо. Сердце сжало, ему было страшно. Ее фигура была скрыта поворотом реки и теперь его отчаянная храбрость заметно поуменьшилась. На бегу он крикнул ей, чтобы она тоже шла вверх по течению, но то ли она не поняла, то ли у нее просто не было сил. Она и правда уже беспомощно села в снег. Это было плохой признак.

Спихнул лодку в реку, залезая, одной ногой провалился под тонкий закраинный лед, зачерпнув высокими болотными сапогами студеной воды. Начал двигаться на стремнину, где течение ускорялось, загибаясь в сторону противоположного берега. Всего-то и нужно было пройти метров пятьдесят.

Веревка натянулась, как струна, и зазвенела. До берега не хватило метров пятнадцать, но зато здесь уже не было льда, открытая черная вода. И он знал, что здесь было мелко, шла длинная песчаная отмель. Воткнул багор в дно, вроде держит, да и течением лодку относило в сторону берега. Слез в воду. Сапоги сразу залило. Расталкивая веслом отдельные льдины, побрел к берегу. Видимо, она все-таки поняла, что нужно делать, потому что не успел он дойти до первых ивовых кустов, как увидел ее на берегу. Дылда в очках, вспомнил он. В фиолетовой пуховке и модных лыжных брюках, она была здесь, на фоне сурового и пустого северного пейзажа, на берегу этой равнодушной реки, совершенно нелепа. «Стой там!» — крикнул он. Вообще-то, они были на «вы». Но тут уж не до этикета. В конце концов, сама напросилась. Голос заглушил шорох идущей по реке шуги. Харон хренов. Все-таки за время болезни он сильно ослаб. Ног он уже не чувствовал, бешено колотилось сердце, снова затошнило, кровь стучала в висках. Черная кровь, черная вода, черная река. Черная дыра засасывала их.

Он молча схватил ее в охапку и потащил обратно к лодке, отталкивая небольшие льдины свободной левой рукой. Она тоже не проронила ни звука, только уцепилась за него обеими руками, но как-то неловко, словно обезьянка на плече у бродячего шарманщика. Хотя, она же была фенеком.

Кое-как уместились в лодку. В ней было полно воды. Он ножом рубанул веревку, которой привязал лодку к багру, и онемевшими руками стал вытягивать ее обратно. У самого берега лодка напоролась на сук затопленного бревна, с оглушительным хлопком лопнула одна из камер. Левый борт сразу скукожился и зачерпнул несколько ведер воды, лодку стало заминать под лед. Черт с ней, подумал он, тут уже было не глубоко. Им обоим это уже было безразлично.

Они ввалились в избу и упали на пол прямо в мокрой обледеневшей одежде. Лежали и просто смотрели друг на друга. Он сильно похудел, поседел и оброс. Ее губы затряслись: «Все-таки я Вас нашла».

Она видела его как в тумане, кажется, у нее подскочила температура, вода с капюшона струйками текла по лицу. В этом тумане ей мерещилось огромное, без конца, без края поле, по крайне мере, так казалось из-за пелены мелкого, но теплого весеннего дождя, окутывающего окрестности легким туманом. От этой живительной влаги зелень окружающих голых лесов словно выстрелила и покрыла все вокруг пеленой зеленоватой дымки. По полю далеко впереди кто-то бежал ей навстречу, раскрыв, словно для объятий, руки.

Она проваливалась в сумеречный мир, но какое-то последнее, новое ощущение ее беспокоило. Она подняла руку, чтобы откинуть с лица мокрые растрепавшиеся волосы. Кольцо! У нее на руке было его обручальное кольцо.

Похоже, ее план сработал.

Или это был его хитрый план?

Окончание следует

Фото: globetrekker.ru

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)