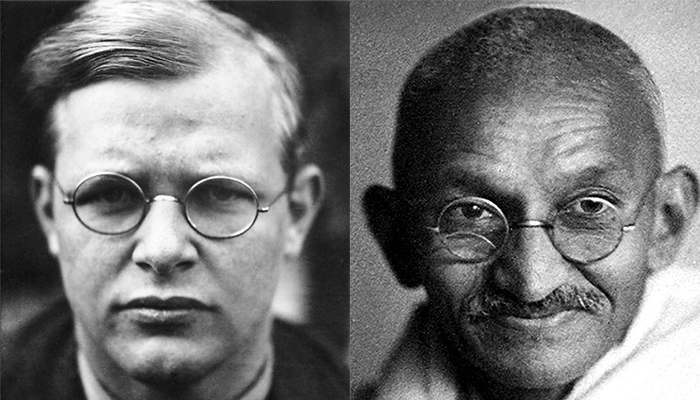

Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию

11 декабря 2017 протопресвитер Александр Шмеман

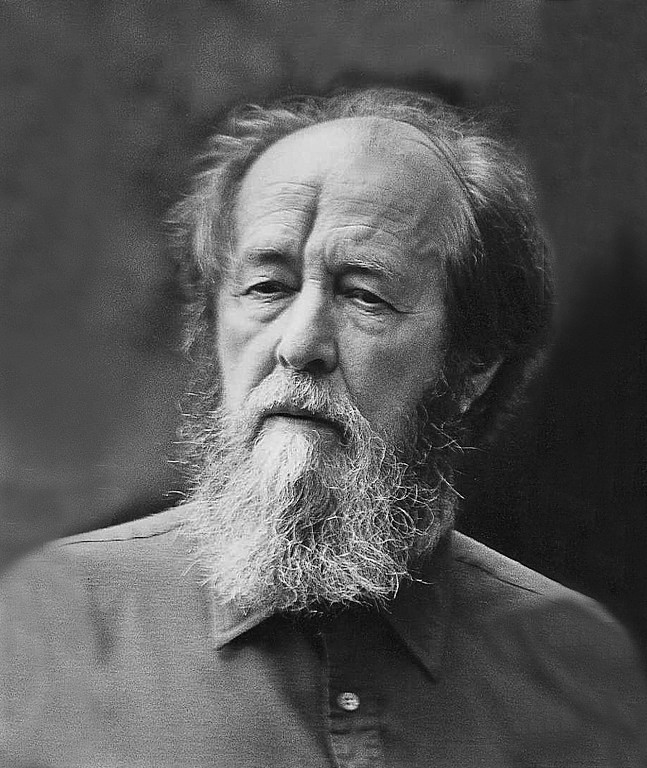

11 декабря – день рождения Александра Исаевича Солженицына. Он родился в этот день в 1918 году.

13 декабря – день памяти о. Александра Шмемана, он скончался в этот день в 1983 году.

Отец Александр много писал о Солженицыне еще до его высылки из России — в «Вестнике РСХД» вышло две его статьи «О Солженицыне» и «Зрячая любовь». Безмерно им восхищался. В том, как он пишет об Александре Исаевиче в 1974 году (год их знакомства) видится даже не преклонение, а почти влюбленность. Но постепенно любовь становилась все более зрячей, пока не пришла к разочарованию.

Первая встреча о. Александра с Солженицыным состоялась 28 мая 1974 года, последняя – в мае 1981 года. Упоминаний о том, чтобы Солженицын навещал Шмемана в период его тяжелой болезни или был на его похоронах, мы не встретили. Последний раз Шмеман упоминает Солженицына 29 апреля 1982 — за 8 месяцев до окончания дневника.

***

Из «Дневников»:

Понедельник, 19 февраля 1973 г. Первое упоминание о Солженицыне:

(…) «Сказавших правду в скорбном мире…» Этим мне дорог Солженицын: когда думаю о нем, делается как-то светло и тепло. На мой вопрос Вероника Штейн подтверждает – человек невероятной и упрямой силы… И еще: никогда не бояться, что «история» пройдет мимо, не волноваться, как бы не пропустить ее. (…)

Четверг, 10 января 1974 г.

(…) Вчера отослал Никите статью об «Архипелаге», родившуюся, неожиданно для меня, быстро – в ответ на эту «сказочную книгу» (так и назвал статью). Все еще под ее впечатлением, вернее – в удивлении, радостном и благодарном, перед самим «феноменом» Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии). И ведь к какой жизни так подходит Солженицын…

Четверг, 14 февраля 1974 г.

Все эти дни полон Солженицыным. Во вторник вечером в Вашингтоне, куда я прилетел говорить о Солженицыне в American University, узнал о его аресте. А утром, на следующий день, о его высылке в Германию. Вчера вечером по телевидению видел и его самого – выходящего из аэроплана. Почему-то думал, что голос у него низкий, а он высокий. (…) Только бы остался Солженицын сам собой. Что на Западе, да в эмиграции – неизмеримо труднее, чем в России. Страшно за него – в первый раз…

Среда, 20 февраля 1974 г.

Вчера бесконечно для меня радостный, пасхальный день. Около четырех дня телефон из Парижа от Никиты, только что проведшего два дня с Солженицыным в Цюрихе. Слова Солженицына обо мне: «Он родной мне человек». Похвала моим передачам о ГУЛАГе. Желание видеть! Весь вечер – в радостном подъеме. Слова Никиты: «Вы правы, он – superman…» Одна только тень: еще труднее делать все то, что я должен делать и к чему так не лежит сердце.

Понедельник, 4 марта 1974 г.

Вчера весь день в Бостоне. (…) Утром, в аэроплане, новая солженицынская «бомба»: его сентябрьское письмо правительству с программой – отказа от коммунизма, «расчленения» Советского Союза, отказа от индустриализации и т.д. (…) Нужно подождать русского текста. Но чувствую, что снова – не уложить этого удивительного человека в эти устаревшие категории, что здесь опять что-то новое, требующее для того, чтобы быть понятым и услышанным, отказа от этого привычного «редукционизма».

И это в то время как раз, когда газеты полны статьями о кризисе демократии, о развале Европы, о неслыханном malaise (недомогании – франц.) западного сознания. Мне чудится (хотя, повторяю, нужно подождать текста), что и тут Солженицын окажется пророком, а не ретроградом. Разваливают демократии, в сущности, не идеологии, а экономика индустриализации, непрерывного роста и соответствующее перерождение общества. Не зовет ли Солженицын к концу «гигантизма», к отречению от него, то есть к чему-то совершенно новому, к подлинному перевороту в сознании?

Четверг, 7 марта 1974 г.

Получил вчера в Radio Liberty и затем прочел солженицынское «Письмо к вождям Советского Союза». Снова ощущение той же силы и простоты правды. Эта правда сначала поражает, как наивность, как «чепуха» (не меня, но «искушенного», «современного» читателя). А на деле это, конечно, пророчество, это подлинное различение духов. И это в миллион раз более реалистично, чем все, о чем болтают политики и эксперты. Удивительный, грандиозный человек. По сравнению с этим пророчеством все остальное выглядит, как потемки, растерянность и детский лепет…

Воскресенье, 24 марта 1974 г.

В пятницу радостное письмо от Никиты: «…вокруг Троицы он (А.И. Солженицын) Вас приглашает к себе отслужить Литургию и приобщить всю семью. До этого он «церковной» жизни не начнет…» Теперь жду письма от самого.

Суббота, 30 марта 1974 г.

(…) По телевизии – приезд в Цюрих семьи Солженицына, он, несущий на руках своих мальчиков. Виденье чего-то простого, вечного, светлого: той жизни, которую калечит, извращает и демонически разрушает суета и злоба «мира сего». Но «всуе мятутся земнороднии…» Только это и живет и пребывает. (…)

Пятница, 5 апреля 1974 г.

Письмо от Солженицына:

«30.3.74

Дорогой отец Александр!

Простите, что до сих пор не написал Вам: очень трудно жить, пока освоишься, – не то что до серьезной работы, не то что на письма отвечать, но даже распаковать их и рассортировать не хватает сил (уже за 2000, наверно).

Мне говорил Никита Алексеевич, что Вы собираетесь к Троице в Европу. Если так, то спишемся – и приезжайте-ка Вы к нам в Цюрих на денек-другой. Много набралось, о чем поговорить. Здесь на Западе, в частности, остро встал не совсем понятный для меня вопрос о множественности православных церквей за рубежом. Уже были у меня кое-какие встречи, и я хотел бы получить от Вас разъяснения. Но раньше того и сердечней того хотелось бы мне у Вас исповедоваться и причаститься. Да и семья вся, наверно. Возможно ли это? Обнимаю Вас! Душевно Ваш. А. Солженицын».

Радость от этого письма, от его простоты, скромности, непосредственности. (…)

Светлый Вторник, 16 апреля

(…) Вчера в New York Times ответ Сахарова Солженицыну. Растущее кругом раздражение на Солженицына. И, как всегда, не знаю, что ответить «рационально». Умом я понимаю это раздражение, понимаю все возражения Сахарова – умеренные, обоснованные, разумные. Но сердцем и интуицией – на стороне Солженицына. Он пробивает стену, он бьет по голове, он взрывает сознание. Вечный конфликт «пророчества» и «левитства». Но пророк всегда беззащитен, потому что против него весь арсенал готовых, проверенных идей. Трагедия пророчества в том, что оно не укладывается в готовые рамки и их сокрушает. Только этого и не прощают пророку. Борясь с ним, его идеи излагают в тех категориях, которые они – эти идеи – и ставят под вопрос. И он выходит каким-то дураком. Вот почему нужно «истолкование пророчества» – в этом, может быть, и состоит назначение культуры.

Суббота, 25 мая 1974 г.

Два дня до отъезда к Солженицыну. Нарастание внутреннего волнения – «каково будет целование сие…» А тут еще звонок за звонком – скажите С., передайте С., внушите С., попытайтесь убедить С., спросите С. Письмо от Никиты: «С. издерганный…» Изгнание для него гораздо труднее, чем могло казаться сначала. Нетерпеливый. Требовательный.

И все же – хорошая тишина внутри, мир. Будет то, что нужно и как нужно.

Понедельник, 17 июня 1974 г.

Вчера вернулся из Европы. Сначала – с 28 по 31 мая – у Солженицына в его горном уединении, вдвоем с ним все время. Перепишу сюда записки из моей книжечки, которые я набрасывал там, каждый вечер. И уж только потом, может быть, смогу подводить «итоги» этим – самым знаменательным – дням моей жизни.

«ГОРНАЯ ВСТРЕЧА»

(переписано из записной книжки, которую я брал с собой в Цюрих)

(…) открывает дверь А.И., и сразу ясно одно: как все просто в нем…

(…) Первое впечатление от А.И. (после простоты ) – энергия, хлопотливость, забота. Сразу же: «Едем!» Забегал, носит свертки, чемоданчики. Чудная улыбка. Едем минут сорок в горы. Примитивный домик, беспорядок. Вещи – и в кухне, и на письменном столе – разбросаны. В этом отношении А.И. явный русский интеллигент. Никаких удобств: кресла, шкапа. Все сведено к абсолютному минимуму. Также и одежда: то, в чем выехал из России. Какая-то кепка. Офицерские сапоги. Валенки.

«Мне нужно столько с Вами обсудить» (обсуждение подготовлено, продумано: список вопросов на бумажке).

Четверг, 30 мая 1974 г.

Вчера – весь день вместе. Длинная прогулка на гору. Удивительный, незабываемый день. Вечером, лежа в кровати, думал о «несбыточности» всего этого, о сказочности. Но только потом пойму, вмещу все это… (…) Страшно внимательный. Обо всем заботится. (Неумело) готовит, режет, поджаривает. Что-то бесконечно человечески-трогательное. Напор и энергия. (…) Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, что он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватает то, что ему нужно. На остальное – закрывается.

Зато – внимание к конкретному: постелить кровать, что будете есть, возьмите яблоко…

Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности – подлинное смирение.

Никакого всезнайства. Скорее – интуитивное всепонимание.

Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобою – человек, принявший все бремя служения, целиком отдавший себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. Для него прогулка – не отдых и не развлечение, а священный акт.

Его вера – горами двигает! Какая цельность! Чудный смех и улыбка.

(…) Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча – вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое «кокетство».

Понедельник, 23 сентября 1974 г.

Две ночи подряд – сны о Солженицыне. С какой-то почти болезненной любовью к нему, радостью общения с ним, ощущением невероятной близости. И он – радостно светящийся, и светящийся радостью.

Четверг, 14 ноября 1974 г.

Письмо от Солженицына. Смешно, как с некоторых пор что-то как будто чуть-чуть «надломилось» между нами. Письмо очень милое, с предложением встречи в декабре, в Париже, но вот словно все очевиднее разница в «длине волны». (…)

Мне же кажется, вернее – я убежден, что если исходным целительным у Солженицына был его «антиидеологизм» (см. мою «Зрячую любовь»), то теперь он постепенно сам начинает опутывать себя «идеологией», и в этом я вижу огромную опасность. Для меня зло – прежде всего в самой идеологии, в ее неизбежном редукционизме и в неизбежности для нее всякую другую идеологию отождествлять со злом, а себя с добром и истиной, тогда как Истина и Добро всегда «трансцендентны». Идеология – это всегда идолопоклонство, и потому всякая идеология есть зло и родит злодеев… Я воспринял Солженицына как освобождение от идеологизма, отравившего и русское сознание, и мир. Но вот мне начинает казаться, что его самого неудержимо клонит и тянет к кристаллизации собственной идеологии (как анти, так и про). Судьба русских писателей? (Гоголь, Достоевский, Толстой…) Вечный разлад у них между творческой интуицией, сердцем – и разумом, сознанием? Соблазн учительства, а не только пророчества, которое тем и сильно, что не «дидактично»? Метеор, охлаждающийся и каменеющий при спуске в атмосферу, на «низины»? Не знаю, но на сердце скребет, и страшно за этот несомненный, потрясающий дар…

Суббота, 14 декабря 1974 г.

(..) Читаю – по второму разу – «Из-под глыб». Огромная, неудобоваримая правда Солженицына. Тут, действительно, «ничего не поделаешь». Она, как всякая глубокая правда, не может не вызвать реакции всего того, где есть еще идолы, самообман и самообольщение.

Воскресенье, 16 февраля 1975 г.

(..) Вчера почти весь день до всенощной, не отрываясь, читал нового Солженицына, «Бодался теленок с дубом». Опять шестьсот страниц! Что же это за стихийная продукция! Под свежим впечатлением написал письмо Никите:

«Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхищают… Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига… С другой же – пугает этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз так ощущаю – жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной «смекалки», какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку… Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее – в горах: «Я – Ленин…» Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются, как пешки одного, страшно напряженного напора. И это в книге нарастает». (…)

Вторник, 11 марта 1975 г.

(…) Письмо от Никиты – в защиту «Теленка». Я сразу готов согласиться – так мне хочется, чтобы Солженицын был «прав» и «велик». Мое мучительное свойство: видеть (может быть, хотеть видеть) правду каждого подхода, каждой «установки», невозможность быть ни в одном лагере. Испуг, отталкивание – когда вижу даже у Солженицына психологию «партии», «лагеря», «стратегии».

Суббота, 5 апреля 1975 г.

В четверг – короткое, но очень милое письмо от Солженицына и более длинное от Наташи Солженицыной. Чувство, что человеческий контакт не нарушен. Хочу заехать к ним на пути из Мюнхена, куда еду через десять дней по делам радио «Свобода».

Великий Четверг, 1 мая 1975 г.

Вчера утром – разговор по телефону с Солженицыным. Как всегда, слушая его голос, все ему прощаешь – то есть растворяются, исчезают все сомнения, несогласия, недоумения. Он так весь во всем том, что говорит и что делает… Еду к нему на Пасху вечером, а в понедельник – в Labelle…

Понедельник, 12 мая 1975 г.

(…) Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей. Почти ровно через год после «горной встречи». Эту можно было бы назвать «озерной», столько озер мы видели и «пережили». Постепенно мысли и впечатления приходят в порядок. На днях «на досуге» постараюсь «систематизировать». Сейчас (8.30 утра) нужно опять уезжать – в New Jersey на собрание духовенства. Но спрашиваю себя – если бы все выразить формулой, то как? Думаю, что на этот раз сильнее, острее ощутил коренное различие между нами, различие между «сокровищами», владеющими сердцем («где сокровище ваше…»). Его сокровище – Россия и только Россия, мое – Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, – нет. И все же остается эта «отчужденность ценностей».

Продолжаю после обеда. Какой же все-таки остается «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна?

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности – несомненно. Из него действительно исходит сила («мана»). Когда вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поражаешься. Но (вот начинается «но») – за эти дни меня поразили:

1) Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.

2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.

3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование in malem partem (c дурной стороны – лат.).

4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.

5) Невероятная скрытность.

Я мог бы продолжать, но не буду. Для меня несомненно, что ни один из этих – для меня очень чувствительных – недостатков не противоречит обязательно «величию», литературному гению, что «качества» (даже чисто человеческие) могут быть в художественном творчестве, что писатель в жизни совсем не обязательно соответствует писателю в творчестве. Что напротив – одной из причин, одним из двигателей творчества и бывает как раз напряженное противоречие между жизнью и тем, что писатель творит. Меня волнует, тревожит, страшит не трудность его в жизни, не особенности его личности, а тот «последний замысел», на который он весь, целиком направлен и которому он действительно служит «без остатка».

В эти дни с ним у меня все время было чувство, что я «старший», имею дело с ребенком, капризным и даже избалованным, которому все равно «всего не объяснишь» и потому лучше уступить («ты старший, ты уступи…») во имя мира, согласия и с надеждой – «подрастет – поймет…». Чувство, что я – ученик старшего класса, имеющий дело с учеником младшего класса, для которого нужно все упрощать, с которым нужно говорить «на его уровне».

Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое («весь герой моих романов – Россия…»). У нее было свое «выражение», с которого ее сбил Петр Великий. Существует некий «русский дух», неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладевания ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой «миссии», никакого особого «призвания» у России нет – кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к «росту», развитию и технике). Есть, следовательно, идеальная Россия, которой все русские призваны служить… «Да тихое и безмолвное житие поживем». По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к «другому» – к Западу, например, – является соблазном. Это не нужно, это «роскошь». Каждый народ («нация») живет в себе, не вмешиваясь в дела и «призвания» других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, чужд, чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю «русского духа». Ее исцеление в возвращении к двум китам «русского духа» – к природе как «среде» и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности («раскаяние и самоограничение»). На пути этого исцеления главное препятствие – «образованщина», то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что еще хуже, «еврейству». Наконец, роль его – Солженицына – восстановить правду о России, раскрыть ее самой России и тем самым вернуть Россию на ее изначальный путь. Отсюда напряженная борьба с двумя кровными врагами России – марксизмом (квинтэссенция Запада) и «образованщиной».

Отсюда «дихотомия» Солженицына: «органичность» против всякого «распада», а также против техники и технологии. Не столько «добро» и «зло», сколько «здоровое» и «больное», «простое» и «сложное» и т.д. Петербургская Россия плоха своей сложностью, утонченностью, отрывом от «природы» и «народа».

В эту схему, однако, не вмещаются, ей как бы чужды: утверждение какого-то «внутреннего развития» (взамен внешнего – политического, экономического и т.д.), таким образом – некий пиетет по отношению к «культуре» и, что гораздо важнее, утверждение христианства как единоспасающей силы. Меня поразили его примечания к моей статье «Таинство верных»: «Это для меня совершенно новый подход…» Тут он сам еще, следовательно, в искании.

Из запомнившихся разговоров:

– нелюбовь к Тургеневу (о других писателях не говорили, о чем теперь жалею: так хотелось узнать об его отношении к Достоевскому и Толстому);

– «я сейчас Америку наказываю…»;

– Израиль сейчас наш союзник. Насколько нужно бороться с «еврейским» духом нашей интеллигенции, настолько же важно поддержать Израиль;

– страшно понравилась Франция. Никогда не думал, что это такая пустая (в смысле – безлюдная) и тихая страна и всюду в ней хорошо;

– «платоновщина» (синоним неправильного, ложного подхода к России – Андрей Платонов);

– про отдельных людей в России: «Это мои, те не мои…»;

– в свободной России я буду в стороне от дел, но руководить ими «направляющими статьями». В этом – то есть в призвании руководить и направлять – ни малейшего сомнения;

– семья, дети не должны мешать. «Что это вы все женам звоните?»;

– с эмиграцией – каши не сваришь;

– Николая Второй – преступник (отречение). «Ну да, его расстреляли, но разве его одного расстреляли?»;

– Солидаристы – «провинциальны»;

– нужно крепить «Вестник» («я его укрепил финансово…»);

– план русского университета в Канаде – до слез наивно: «агрономы» и вообще всякие деятели для будущей России… Париж 20-х годов!..

Пятница, 19 сентября 1975 г.

(…) Вчера Алеша В.[иноградов] показал письмо от А.И. [Солженицына]: упреки, что «в телефонном разговоре упомянул Вермонт! – Теперь КГБ все знает и будет там до нас… Надо годами учиться конспирации…» Господи Боже мой! Что это – ребячество или психоз? В обоих случаях за него страшно… Как будто, если он переедет в Вермонт, КГБ не узнает этого, как и мы, грешные, просто из газет!

Четверг, 16 октября 1975 г.

(…) Статья, которую я пишу, привела меня к убеждению, что в старообрядчестве или, вернее, в странной одержимости С.[олженицына] старообрядчеством нужно искать ключ если не ко всему его творчеству, то во всяком случае ко многому в нем – и прежде всего к интуиции и восприятию его главного «героя», то есть России.

Но это не просто увлечение «стариной», не романтическое притяжение к «древности». Тут все гораздо глубже и, может быть, даже духовно страшнее. Солженицын, мне кажется, предельно одинокий человек. Каждая связь, каждое сближение его очень быстро начинает тяготить, раздражать, он рвет их с какой-то злой радостью. Он один – с Россией, но потому и Россия, с которой он наедине, не может быть ничьей. Он выбирает ту, которой в буквальном смысле нет, которая, как и он, была изгнана из России, отчуждена от нее, но которая, поэтому, может быть всецело его, солженицынской Россией, которую он один – без никого – может и должен воскресить. Россия оборвалась в крови и «гарях» старообрядчества и Россия начинается снова с него, Солженицына. Это предельное, небывалое сочетание радикального «антиисторизма» со столь же радикальной верой в собственную «историчность»… Толстой переписывал Евангелие, Солженицын «переписывает» Россию.

Crestwood. Среда, 22 октября 1975 г.

(…) А на глубине сознания, почти в подсознании – непрекращающийся спор с Солженицыным, словно весь смысл того, что с ним происходит, – в нашем с ним «единоборстве», что именно нам – мне и ему – суждено столкнуться на «узкой дорожке». Словно для меня это вопрос «экзистенциальный» – ошибся ли я в том, что я в нем услышал («триединая интуиция», «зрячая любовь»…»), или нет…

Суббота, 19 февраля 1977 г.

Разговор с Л. о таланте и уме. Я сравниваю ум с желчным пузырем, вся функция которого в «регулировании». Редкий, наиболее счастливый случай – это полное соответствие ума и таланта. Пример – Пушкин, который, мне кажется, никогда не сказал ни одной глупости. По этой шкале можно распределять и классифицировать: Толстой – гениальный и неумный и т.д. Увы, Солженицын – той же категории, его ум не только не служит его таланту, а «подрывает» его. Может быть, русские вообще как целое талантливы, но не очень умны.

Вторник, 31 октября 1978 г.

Поездка в прошлый четверг (26-го) к Солженицыну в Вермонт. Три часа разговора, очень дружеского: чувствую с его стороны и интерес, и любовь и т.д. И все же не могу отделаться и от другого чувства – отчужденности. Мне чуждо то, чем он так страстно занят, во что так целиком погружен, – эта «защита» России от ее хулителей, это сведение счетов с Февралем – Керенским, Милюковым, эсерами, евреями, интеллигенцией… Со многим, да, пожалуй, со всем этим, я, в сущности, согласен – и умом, и размышлением и т.д. Но страсти этой во мне нет, и нет потому, должно быть, что я действительно не люблю Россию «больше всего на свете», не в ней мое «сокровище сердца», как у него – так очевидно, так безраздельно.

Пятница, 25 мая 1979 г.

…Общее впечатление от «самого» – что он, так сказать, «устоялся», устоялся, во всяком случае, на «данном этапе» своей жизни, что он знает, что он хочет написать и сделать, «овладел» темой и т.д. Отсюда – вежливое равнодушие к другим мнениям, отсутствие интереса, любопытства. Он отвел мне время для личного – с глазу на глаз – разговора. Но разговор был «ни о чем». Дружелюбный, но ему, очевидно, ненужный. Он уже нашел свою линию («наша линия»), свои – и вопрос (о революции, о России), и ответ. Этот ответ он разрабатывает в романе, а другие должны «подтверждать» его «исследованиями». Элементы этого ответа, как я вижу: Россия не приняла большевизма и сопротивлялась ему (пересмотр всех объяснений Гражданской войны). Она была им «завоевана» извне, но осталась в «ядре» своем здоровой (ср. крестьянские писатели, их «подъем» сейчас). Победе большевизма помогли отошедшие от «сути» России – власть (Петр Великий, Петербург, Империя) и интеллигенция: «Милюковы» и «керенские», главная вина которых тоже в их «западничестве». Большевизм был заговором против русского народа. Никакие западные идеи и «ценности» («права», «свобода», «демократия» и т.д.) к России не подходят и неприменимы. Западное «добро» – не русское добро: в непонимании этого преступление безродных «диссидентов». Таким образом, он пишет – в страшном, сверхчеловеческом напряжении… И весь вопрос в том, кто кого «победит» – он тезис (как Толстой в «Войне и мире», романе тоже ведь с тезисом) или тезис – его. (…)

Понедельник, 5 ноября 1979 г.

Вчера вечером, приводя в некое хотя бы подобие порядка книги (дошло до того, что никогда не могу найти нужную), сделал «открытие». Пожалуй, как и все мои «открытия», оно показалось бы всем «наивным». Мне вдруг стало ясно, что той России, которой служит, которую от «хулителей» защищает и к которой обращается Солженицын, – что России этой нет и никогда не было. Он ее выдумывает, в сущности, именно творит. И творит «по своему образу и подобию», сопряжением своего огромного творческого дара и… гордыни. Сейчас начался «толстовский» период или, лучше сказать, кризис его писательского пути. Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию. Биографию Солженицына нужно будет разгадывать и воссоздавать по этому принципу, начинать с вопроса: когда, где, в какой момент жажда пророчества и учительства восторжествовала в нем над «просто» писателем, «гордыня» над «творчеством»? Когда, иными словами, вошло в него убеждение, что он призван спасти Россию, и спасти ее, при этом, своим писательством? Характерно, что в своем «искании спасительной правды» Толстой дошел до самого плоского рационализма (его евангелие) и морализма. Но ведь это чувствуется и у Солженицына: его «фактичность», «архивность», желание, чтобы какой-то штаб «разрабатывал» научно защищаемую им Россию, подводил под нее объективное основание. Сотериологический комплекс русской литературы – Гоголь пишет нравственное руководство «тамбовской губернаторше», Толстой создает религию. И даже Достоевский свое подлинное «пророчество» начинает путать с поучениями и проповедью (включая сюда и Пушкинскую речь, насквозь пропитанную пророческой риторикой). Теперь, по всей видимости, на этот путь вступил и Солженицын. (…)

Понедельник, 10 декабря 1979 г.

Все эти дни, в промежутках между бесчисленными делами, пишу мою «апологию» Солженицына. Пишу с увлечением. У меня с С. свои «счеты». Но низкие нападки на него Чалидзе, Синявского, Ольги Карлайл и К° столь именно низменны, что все остальное отходит на задний план. Это желание – упростить, огрубить, эта все пронизывающая инсинуация – отвратительны… И, увы, «эффективны». Потому и пишу.

Пятница, 11 января 1980 г.

Вчера по телефону истерические вопли Майи Литвиновой: как это, мол, я принимаю участие в защите Солженицына, который «хуже Сталина», «абсолютно дискредитирован в России», «лгун» и т.д. По-видимому, он и впрямь наступил нашим диссидентам на чувствительную мозоль, если все, что касается его, вызывает такой вопль злобы и нетерпимости. И удивительно, до какой степени эти западники и защитники демократии неспособны на простой спор. Все сразу «принципиально» и «хуже Сталина». Я долго не мог очухаться от этого удивительного взрыва…

Понедельник, 11 мая 1981 г.

(…) Сутки в Вермонте у Солженицыных – 6 мая. Литургия утром. Изумительная весна, солнце, горы. Сам С. все больше и больше превращается в подлинного отшельника. Но радостный, спокойный… Длинный разговор с ним о «канонизации» царской семьи.

Светлый вторник, 20 апреля 1982 г.

Пасхальная открытка от Солженицына. Читал в [журнале] «National Review» его критику «Голоса Америки» и радио «Свобода». В пункте о религии – надо матерям помочь в том, как учить детей, и т.д. Все это звучит в тональности народных церковных школ, приглаженного сусального Православия нашего детства. Солженицын не знает, конечно, что за ужас был так называемый «Закон Божий», сколько детей именно он навсегда отвратил от Церкви… Вспоминаю протодиакона Тихомирова: раз в год, в нижней церкви rue Daru, он читал доклад «О превосходстве христианства над прочими религиями». Читал двадцати старушкам, которые ни о каких других религиях никогда ничего не слышали.

Четверг, 29 апреля 1982 г.

В «L’Express» статья Солженицына. Все о том же: о непонимании Западом России, сущности коммунизма и т.д. О нравственном падении, об извращении свободы… Все абсолютная правда, все верно. Но можно заранее сказать, что не подействует. И не только не подействует, а окажется counterproductive. Почему? Да потому, что все в этой статье пронизано нелюбовью к Западу, к Америке, почти нескрываемым презрением ко всему «западному». И это не может не почувствовать читатель. А вот в России все серьезно, все на глубине, все «настоящее». И в семидесятилетнем владычестве большевиков повинны все – кроме России и русских…

В Америке, в «диаспоре» Православие, впервые за много веков, получило свободу. Свободу от империй, от государственной власти, от земледельческого гетто, от этнического гетто и т.д. И вот, попробовав этой свободы, стихийно ринулось назад, в гетто, и предпочитает жить так, как жило под турецким игом, под петровской реформой, во всех видах рабства. Закройте все двери и окна! Из них дует! И постепенно закрывают. И молодые американцы с восторгом устремляются в это гетто, в мракобесие, обсуждение «канонов», облачений и где можно купить настоящий афонский ладан…