Три родины

24 октября 2020 Амаяк Тер-Абрамянц

О моем рождении знаю, конечно, со слов мамы.

«Поезд пришел в Таллин утром, из вещей у нас был один чемодан со сменой белья. От вокзала мы разу пошли на Вышгород, в министерство. Павел пошел в министерство, а я осталась в скверике у стены его ждать. Я присела на лавочку, а рядом в песочнице эстонские дети играли, и тут я впервые подумала: у меня будет ребенок, и обязательно мальчик! А до того я детей заводить и не собиралась».

Я знаю это место: был там полвека спустя — ничего не изменилось: тот же сквер и песочницы, в которых играют светлоголовые эстонские дети, у стены Вышгородского Замка с угловой самой высокой его башней Длинный Германн. Выходит, ментально я родился летом 1950 года в ста-ста пятидесяти метрах от башни Длинный Германн. А физически я родился летом 1952 года, 15 июня, в пору серебристых белых ночей.

Роды были тяжелыми — тройное обвитие пуповиной, и меня еле откачали руки эстонских и русских докторов. Мама написала отцу в записке, что родился черный, волосатый, некрасивый мальчик. Отец вместе с огромным букетом ароматных пионов прислал ответ: «он будет самым красивым!»

И вправду, волосы быстро опали, я побелел, потолстел и в раннем детстве не раз становился объектом восторгов даже сдержанных эстонок: «Ах, какой красивый ребенок!»

Мы жили в двухэтажном финском домике на четыре квартиры на улице Херне, между центральной республиканской больницей и огромным кладбищем, более похожим на лесопарк.

Отец работал главным хирургом республиканской больницы, мама заведовала детскими яслями и детским садом от завода «Двигатель».

Лишь в последующие приезды в зрелом возрасте, посещая это кладбище, я обнаружил, что 7 лет жил в 200-300 метрах от могилы поэта Игоря Северянина. Стоя рядом с могилой, я видел между стволами кленов близкий забор, над которым выступал второй этаж дома, где мы жили, и окно кухни нашей бывшей квартиры.

В то время, да и сейчас, это старинное кладбище совсем не оставляло чувства уныния и печали, как это бывает обычно в России, а походило больше на парк — чистые песчаные дорожки с улитками, раскидистые клены, гранитные и мраморные надгробия и памятники от начала XIX века. И я нередко вызвал улыбку у своей няни, чудесной русской женщины Полины Ивановны Киселевой, просьбой: «Ба, пошли гулять на кладбище!»

С мамой мы совершали более далекие прогулки — по городу, и любимой была прогулка к памятнику «Русалке», русскому броненосцу, погибшему в шторм в XIX веке — на розовой гранитной скале стояла крылатая девушка-ангел из черного мрамора, простирающая крест в сторону моря, которую я поначалу принимал за сказочную русалку, удивляясь и жалея, что у нее нет рыбьего хвоста. Отсюда открывался вид на море и на город — с клювами портовых кранов, каменным скопищем домов и шпилями храмов, будто тянущих землю к небесам. Помню одну из таких прогулок. Пасмурный холодный день. Стальное суровое море волнуется, и то тут, то там меж волнами неожиданно возникает на несколько мгновений что-то серое, плоское, будто проскальзывает спина какого-то подводного чудища.

«Рыба! — кричу я в восторге, представляя себе кита из детской картинки. — Ма, посмотри! А вот еще! Там! Видела?»

«Да нет, это камни», — смеялась мама, но я ей тогда так и не поверил.

Мы брали с собой на эти прогулки бутерброды с белым хлебом и жареной салакой, завернутые в газету. Садились на лавочку напротив моря и ели — кажется, за всю жизнь я не пробовал более вкусной рыбы.

И самыми вкусными были впервые отведанные шпроты, и самыми вкусными были великолепные эстонские ватрушки и молочное мороженое в фойе кинотеатра «Сыпрус»…

Иногда за отцом приезжал огромный черный правительственный «ЗИМ» и увозил его консультировать какого-нибудь большого партийного начальника. В благодарность начальники пару раз позволяли отцу покатать меня на этой чудо-машине вдоль залива. Когда я впервые вошел в нее, мне показалось, что я вошел в комнату.

Был солнечный день, мы ехали по шоссе вдоль дуги залива. Вдали через открывшееся светло-голубое морское пространство тянулась к городу вереница судов, на мелководье у берега из сверкающей серебром полосы воды выступала россыпь валунов, за которыми поднимались решетчатые конструкции портовых кранов, над ними шпили и башни города. По мере того как машина уходила дальше в сторону Пирита, город раскрывался, будто сложенная гармошка раздвигалась, растягивался, образуя неповторимый, западающий в сердце силуэт, проакцентированный башнями, шпилями, куполами, с доминантой Вышгорода в центре, силуэт, еще не нарушенный чужеродной глобальной геометрией гостиниц «Виру» и «Олимпия» и позднейшими небоскребами банков, вторгшихся совсем близко к центру Старого Города.

Иногда мы с отцом и мамой выезжали погулять в Пирита, бродили по сосновому бору, меж стволов которого показывалось сиреневое море, слушали шум сосен, сливающийся с шумом волн. Мы выходили на песчаный берег, иногда, когда было тепло, купались… А морской простор в зависимости от освещения и ветра из обычного стального в иные дни мог быть светло-голубым, холодно синим, фиолетовым, зелено-бурым в ветреную погоду с косматыми желтыми гривами волн…

Надышавшись сосновым и морским воздухом и пообедав в ресторане, расположенном на автобусном кругу, мы возвращались в город.

Во дворе дома я играл в песочнице с эстонскими одногодками — Раулем и Каупо. На голове у Рауля было что-то в виде летного шлема, на Каупо была шерстяная вязаная желто-зеленая шапочка с огромным желтым помпоном. Мы что-то строили, общались. И незаметно происходило таинство овладения иным языком. Я не знаю как, но я стал их, говорящих по-эстонски, понимать. Если вдруг они не понимали какое-то слово по-русски, я бежал к тете Асте, сидящей рядом на лавочке, пожилой сухощавой эстонке, которая что-то вязала и присматривая за детьми, и спрашивал, как это слово будет по-эстонски, она говорила, я возвращался в песочницу обогащенный, и игра продолжалась.

Однажды отец, мама и я куда-то собрались и, выйдя на улицу, стали ловить такси. Машина появилась, но в ней уже сидел один пассажир, вальяжно и удобно раскинувшийся на заднем сидении. В принципе, места хватило бы и для нас, пассажиру пришлось бы немного потесниться, но водитель вдруг усмехнулся. «Ну что, будем их брать или нет?» — спросил он пассажира, и мне это не понравилось. Кажется, нам пришлось дождаться другой машины, но меня удивило полное отсутствие какой-либо реакции у отца. Ситуация показалась мне обидной, и я спросил его, почему они так говорили.

«А ты что — знаешь эстонский?» — удивился отец. «А ты не знаешь?» — удивился я тому, что мои боги, родители, могли не знать чего-то, что знал я.

О войне языков я еще ничего не ведал.

Свои армянские корни я осознал гораздо позже, в школьном возрасте, когда мы уже жили в подмосковном Подольске, куда стали наезжать родственники отца, и в студенчестве, когда я стал читать книги по истории Армянского народа. Тогда я впервые посетил такую не похожую ни на Эстонию, ни на Россию каменистую и солнечную Армению.

На самом деле, я считаю, у меня три родины, каждая из которых дорога особым созвучием: Армения — прародина, родина моего отца и предков священников; Эстония — родина физическая, где я прожил первые 7 лет своей жизни и успел впитать в себя любовь к ее задумчивой, суровой северной природе, мягким полутонам, обрести первые понятия и образы; Россия — родина духовная, интеллектуальная, с ее великой литературой, бездонным языком, великим пространством…

А великая беда, трагедия Армении, осколком которой была судьба моего отца, пробудила и обострила в моем сердце жажду Правды и Справедливости.

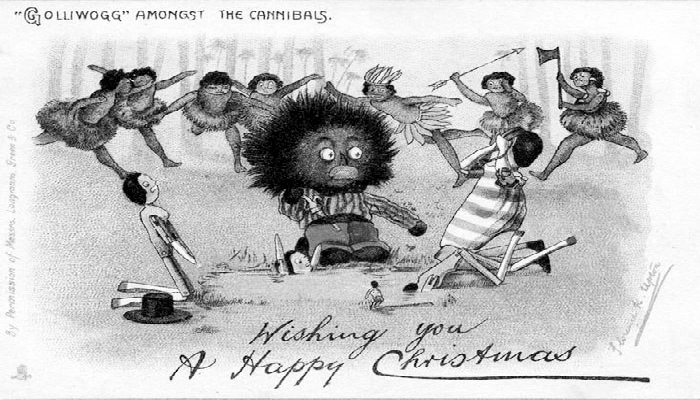

Иллюстрация: замок Тоомпеа с башней Длинный Герман

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)