Вместо урока ленинско-сталинской теории поставили закон божий

22 июня 2022 Ахилла

Журналист из Старого Оскола Михаил Файнштейн привез из ФРГ этот дневник неизвестного мальчика еще до перестройки. Дневник был вывезен немецким фронтовиком из России, переведен на немецкий язык, оригинал утерян. Переведен на русский в 2000-е гг. и опубликован впервые в 2009 г. в журнале «Новая Юность», № 1 (88). Предлагаем вашему вниманию отрывки из этого дневника.

13 сентября 1942 года.

Тепло. Безветренно. Температура 22 градуса. Позавчера начало учебы сорвалось. Не успели мы собраться возле гимназии, — это бывшее здание учительского института, — как пришли полицаи и погнали нас строем копать большие ямы на окраине города. Вовка прошептал по дороге: это для трупов пленных и венгерских евреев. Немцы боятся, что от них пойдет тиф или какая-нибудь другая заразная болезнь.

Так мы целый день и ковырялись в глине. Потом нас строем отвели назад и строго предупредили, чтобы завтра приходили на учебу.

Деваться было некуда, и мы пришли. На этот раз получилось по-честному.

Нас построили во дворе четырехугольником. Директором оказался преподаватель учительского института Ключевской. Пришел поп из Александро-Невского храма, представители немецкого и венгерского командования, чиновники городской управы. Рядом с ними стояли учителя, человек двенадцать, все знакомые. И при советах они тоже были преподавателями, в институте, в школах.

Немец и венгр сказали речи. В том духе, что теперь учеба будет свободной от коммунистической идеологии, а ориентироваться станем на книгу фюрера и речи других немецких вождей. Учителя долго хлопали. Потом поп обошел нас с кадилом, распевая при этом какие-то непонятные псалмы. Выступил директор, поблагодарил немецкие власти за открытие гимназий, оказывается, еще и женскую запустили одновременно с нами, и подчеркнул, что будем учиться, учиться делу рейха настоящим образом. Директору хлопали и кричали: Ура! — мы.

Совершенно внезапно для всех начал говорить поп. Про нравственность, что она теперь станет выше, про большевиков, которые являются врагами сущего на земле, о православии — единственно верном учении в России. Венгры и немцы таращились на него, а директор то краснел, как бурак, то бледнел, как поганка. Смехота.

Потом нас тут же на площадке опросили, в какие классы мы ходили при советской власти, и распределили в соответствии с этим. Мы с Вовкой были вместе. И пошли учиться.

Первым уроком поставили закон божий. Наверное, это теперь вместо урока ленинско-сталинской теории будет. Так же скучно и нудно оказалось. Многие мальчишки спали. Я дремал, потому что боялся, вдруг поп увидит и начнет жаловаться, а директор объяснял, что кто будет плохо учиться, того отправят в Германию на работы. Потом был урок по книжке Гитлера «Моя борьба». Я так понял, он боролся с большевиками. Дальше математика, русский язык, немецкий язык и география.

В классах вместо портретов Сталина повесили картины о Гитлере. Портретов фюрера не хватало. Математичка даже спросила по-дурацки: «Дети, у кого из вас есть портрет Адольфа Гитлера, пожалуйста, принесите». В гимнастическом зале на стенах трафаретом нарисовали орлов со свастикой и сценки из походной жизни немецких солдат и офицеров.

На географии показали интересную карту: Европа, почти вся Азия зарисована черным и серым цветом, учитель сказал, что эти территории завоеваны немецкими войсками и их союзниками. Много! А Вовка мне на ухо прошептал, что так и он может — хоть всю карту зарисовать любым цветом, ума большого не надо.

Домой еле-еле дошел. Вот не ожидал, что если внезапно сильно думать не о еде или о топливе, а о чем-то не здешнем, то можно так сильно устать. Почти как в Лапыгино. Вовка пренебрежительно буркнул, что половину из того, чему учили, надо не брать в голову — в жизни это не поможет. В настоящей жизни ценится хватка и реальная оценка происходящего, и чтоб в свою пользу дела решать. Раньше большевики утверждали, что все вокруг общенародное, а немцы землю раздают каждому — и занимайся, как умеешь. Да вон и бывшие хозяева понаехали — отбирают свое имущество назад, и правильно, он тоже хочет быть хозяином.

Я ему возразил: если вокруг одни хозяева, то кто на них работать станет? Вовка закричал аж: те дураки, которые не умеют быть хозяевами, или пленные и евреи. Я сказал, что пленные — это наши! Вовка обиделся и замолчал.

Дома бабушка меня покормила супом из остатков жареной курицы и помидор, и я сразу уснул.

19 сентября. Дождь. Температура 19 градусов. На улицах потоки грязи и большие лужи, во дворе болото. Бабушка не разрешает заходить на кухню в ботинках и заставляет разуваться на приступке. Просил у нее сапоги — не дала, сказала, зимой буду в них ходить, поскольку другой обувки зимней нет.

Продолжаем учиться. Предметы, за исключением нескольких, очень похожи на те, которые мы изучали в советской школе. Уже привыкли к закону божьему. Научились молиться. Теперь разучиваем наизусть молитвы к церковным праздникам. Поп нещадно ругается, хотя и лицо, как он говорит, духовное. А учителя, особенно те, кто знает немецкий язык, еще и подрабатывают на немцев и мадьяр, переводя с немецкого на русский разные указания и приказы.

Нас после учебы, или же снимая с уроков, гоняют на работы. Вчера чистили нужники немецкой и венгерской комендатур. Чтобы не воняло, завязал себе лицо рубашкой, все равно не холодно, когда работаешь. Полицаи подгоняли прикладами, один даже выстрелил в воздух, чтобы торопились трудиться. Венгры ходили рядом и ржали, показывая на нас пальцами. Гады! Убивать их надо.

Ночью первый раз за три месяца прилетали самолеты с той стороны фронта и бросали на город бомбы. Немцы включили сирену и прожектора. Стреляли из зениток. А мы спрятались в окоп, оставшийся еще от большевиков. Распопов вместе с полицейским убежал в управу. Матушка сидела с нами, обнимала сестренку и, как мне показалось, удивленно бормотала: как же так, как же так, немцы же уже на Волгу вышли, и вдруг нас бомбят большевики. А бабушка злорадствовала: так им и надо, фашистам!

12 октября. Холодно. Температура пять градусов. Порывами дождь. Из гимназии после уроков начали отряжать под конвоем на берег Оскола. Роем траншеи, землянки и глубокие ямы под пушки и пулеметы. Венгерские евреи таскают из ближайшего леса бревна и закрывают ими огневые точки.

Перед войной большевики сломали шесть церквей на главной улице города, кирпичами замостили улицы, железо с крыш переставили на тюрьму. Разрушали с помощью взрывчатки, которую брали у треста «КМА-строй», копавшего шахты для добычи железной руды. Но, несмотря на взрывы, фундаменты у храмов сохранились крепкими. Теперь на них немцы установили орудия и рядом наделали блиндажей. Получились хорошо укрепленные огневые точки, да еще подходы к батареям перекрыли минными полями.

Пошли слухи, что немцы остановились под Сталинградом и никак не могут захватить город. Немецкие офицеры много пьют, а полицаи стали жаловаться на плохое денежное довольствие и продовольственный паек. Но матушка по-прежнему приносит из управы продукты: вареную свеклу, селедку, пшено.

Установился распорядок по утрам нас гонять в храм Александро-Невского на молитву. Стоим, якобы молимся. Смотрю на иконы и думаю, что они похожи на московских начальников. Мы их никогда не видим, и они нас не знают. Поэтому не можем друг другу помочь. Потом опомнился, что значит помочь? Они же высоко, наверное, сами себе помогают, да и ангелов-адъютантов у них навалом. Сказал об этом Вовке. Тот как засмеется во весь голос — и тут же схлопотал по затылку от служки. Обиделся на меня, выходили из храма, буркнул, чтобы я свои мысли безопасными для окружающих делал, иначе он меня тоже треснет.

28 ноября. Вчера был предвыборный концерт. До него, днем, мадьяры установили на площади памятник, на котором выбито: Венгерская армия принесла вам Веру, Землю, Демократию! Открывали его торжественно: согнали толпу, венгерский и немецкий коменданты сказали по речи, наш учитель немецкого языка переводил. Потом представили Распопова — это лучший кандидат для руководства нарождающейся демократической власти — и он тоже высказался. В том духе, что диалемы быть не может, русский народ приверженец православия и новой власти, и в глубине народа есть здоровые ростки, которые он поведет в бой за демократию.

В назидание расстреляли двух евреев, с табличками на груди: партизан, и учащихся под конвоем направили в гимназию — на концерт.

Я, когда танцевал с Христей, не замечал ничего, кроме ее лица. Жизнерадостного, веселого, с ярким румянцем на щеках, влажными губами. Мне хотелось танцевать еще и еще… А за кулисами в темноте она меня поцеловала, торопливо, и угодила в скулу. Смешно.

После концерта нас загнали в зал, причем гимназисток посадили отдельно — чтобы соблюсти, как сказал поп из Александра Невского, нравственность, — и мы еще раз выслушали наставления Распопова и венгерских, немецких офицеров, как надо себя вести, когда начнутся выборы и население поведут к урнам. Я сначала не понял, что такое урна. А потом разъяснили: это такой деревянный ящик, в который люди, и мы, будем бросать бумажки с написанной фамилией Распопова. Этот гад пригрозил, что если не приведем с собой на выборы родителей и знакомых, то расстреляют по десять заложников с каждой улицы. Выборы назначили на второе марта 1943 года.

2 января 1943. Тридцать градусов мороза. Снег закончился, перестал назойливо мельтешить и колоть кожу. Он покрыл рубцы танковых гусениц, грязь, неведомые останки какой-то живности. Воздух прозрачный и ледяной, с крыш свисают огромные толстые и острые сосульки.

Преподаватели гимназии стали тонкими и высокими. Лица у них черные или серые. Нас, четверых, оставшихся без партнерш, вызывал директор. Сказал, что двоим придется одеть сарафан и изображать девчонок. Мы не спорили, только я попросил, чтобы мне поставили другую пару, не Вовку.

Увидел случайно себя в директорское зеркало, встроенное в шкаф. Не узнал: какая-то мутная тень, с висящими длинными, почти до колен руками, в темных тряпках, даже не похожая на человека. И лица совершенно не видно, тусклое пятнышко. Решил, что зеркало просто покорежено от взрывов и бомбежек, неправильное. Потому что до войны, — я это прекрасно помнил, — мое отражение было розовым и веселым. Я всегда рожи корчил смешные, когда смотрелся в большие зеркала в доме пионеров, в кинотеатре, даже в больших желтых трубах городского оркестра, игравшего по субботам в том парке, где сейчас хоронят гансов, и мое отражение хоть и было кривым, но неизменно веселым. Поэтому я, подумав, понял, что директорское зеркало сместилось от потрясений.

Вовка свирепо поинтересовался, почему не хочу танцевать с ним. Ответил ему, что танки поджег я. Он остановился в коридоре, а я пошел дальше.

Потом был рождественский вечер. Полицаи притащили высокую елку, установили в актовом зале школы. На верхушку прилепили черную свастику, а на ветви мы нацепили куколок, сделанных из ваты и бинтов, обрывки газет и венгерские почтовые открытки. Над сценой повесили большой портрет фюрера, украшенный лапником и черно-красными лентами.

Поп помахал кадилом и прогнусавил проповедь о том, что все люди братья и сестры и только добрые дела и покаяние принесут в этот мир спокойствие и стабильность.

Как танцевал, не знаю, лишь заметил, что Вовка упорно старается не встречаться со мной взглядом. Потом снова о своей диалеме выступал Распопов, а в заключение собравшихся поздравил немецкий комендант майор Гаух, призвавший столь же активно, как и сейчас, поучаствовать в предстоящих выборах, которые назначены на второе марта.

На кухне для исполнителей концертных номеров накрыли стол, начальство ушло пировать в кабинет директора. Каждому достался кусочек вареной капусты, четвертинка свеклы и морковный чай с немецкой галетой.

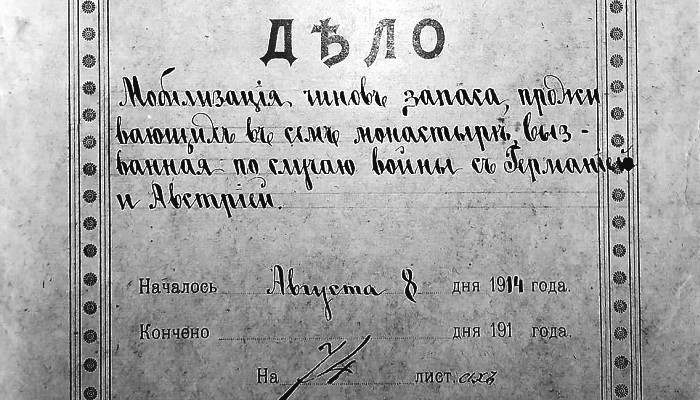

Фото: венгерский орудийный расчет. Старый Оскол, лето 1942 г.