Без огня

16 сентября 2017 Федор Крюков

Федор Крюков (1870-1920) — писатель, казак, участник Белого движения. Некоторыми считается автором «первоначального текста» романа «Тихий Дон».

***

Русское Богатство», 1912, No 12

Пароход идет час и другой, а все еще виден город, живописно-беспорядочный и пестрый, с старинными башнями и заводскими трубами, с церквами и мечетями, все еще чувствуется причудливая смесь его азиатской старины и гигантских сооружений современной техники, обомшелого кирпича и трамваев, босяцкой нищеты, нелепой миллионной роскоши, мрачных заводских корпусов и мягкой красоты заволжских далей…

Вот он закутался синей дымкой дали и стал похож на этикетку, оттиснутую мутной краской на серебристой лазури горизонта. А какие-то юные экскурсанты в фуражках с зелеными околышами все еще шумно снуют по балкону с своими фотографическими аппаратами, и не остывает пестрое, шумное, праздничное оживление, которое неизменно приливает на пароход на каждой большой пристани вместе с новыми торопливыми впечатлениями и новыми лицами.

Внизу, на корме, выступили какие-то певцы.

— Ты не езди, милый, к Яру…

Голоса хриплые, с трещинами, жалкие, скорбные. Тщетно стараются они изобразить лихой разгул и удаль, — одна горечь тяжелого похмелья выразительно звучит в их песне. И припухшие лица артистов — их четверо — того кирпично-малинового цвета с глянцем, который так свойствен запойным людям, с тоской и унынием смотрят перед собой остекленевшим, неподвижным взглядом.

Но их слушают. Вверху, на балконе, стоит толпа сытая, чистая, холеная, нарядная, обрызганная духами, улыбающаяся небрежно и снисходительно. Внизу сгрудилась толпа серая, тощая, бесшапая и лапотная или вовсе босоногая, обожженная солнцем и ветром. По открытым ртам, по восхищенным глазам, ушедшим в морщинки, по застывшим позам видно, что вся она охвачена трепетным вниманием, радостно изумлена и словно преображена волшебным дуновением искусства…

— Физиономии-то, физиономии!.. — говорит возле меня молодой господин в панаме и темно-коричневой паре.

Ардатовский землевладелец Иван Парменыч, с которым я вчера познакомился, толстяк в немецком картузе, громко пыхтя и с усилием выталкивая из себя слова, говорит:

— Да… вот этот… кумачная рубаха-то… картуз набекрень… видать, выпить не любит…

— Не любит! Так у него; тоска и написана на лице…

— И вон тому… в венгерке-то… тоже в темном углу не попадайся!..

Кончили певцы. Красная рубаха сдергивает картуз с головы и, галантно изогнув корпус, смотрит вверх, на балкон, где стоят нарядные, небрежно-любопытствующие люди, — оставляя без внимания тощую и смирную, тесно сгрудившуюся толпу около себя.

Летят вниз медяки — сперва дружно, потом с паузами. Обрываются. А картуз все еще реет в воздухе, ждет.

— Подкидывайте, господа! не стесняйтесь! — хриплым голосом говорит уныло-серьезный человек в красной рубахе, — в своем кармане не стесняйтесь! Хоша и не спешите… по очереди!..

Кто-то кинул еще две медных монетки. И снова пауза, долгая, безнадежная. Красная рубаха горько вздыхает, перекладывая медяки из картуза в карман, и говорит с усмешкой невеселого торжества:

— Ну вот… денежки были ваши, а теперь наши… До свидания, господа! Дай Бог вам здоровья, а нам не хворать!.. Адью!

Уходят артисты. Тает толпа, растекается по балкону. Шуршат шаги, лениво пересыпается говор, звенит смех. Звонким плеском взмывает резво-веселый визг детей. Нарядные, как куколки, девочки с голыми коленками мчатся вперегонку по палубе, натыкаясь на лакеев с посудой, на Ивана Парменыча, на витрину с книгами, которую бойкий торговец поместил как раз на повороте в корме. И частый стук детских ножек долго стоит в зыбком шорохе мерных шагов…

— Поддержите коммерцию, господа… Виды Волги… — предлагает торговец, молодой парень с смышлеными серыми глазами.

Я выбираю несколько карточек. Останавливается и господин в панаме.

— Что у вас есть хорошенького из книг? — спрашивает он.

— Пожалуйте-с! — бойким тоном говорит книготорговец. — Вот, ежели веселого чтения, то — «Белый салон», веселый еженедельник… «Первая вспышка» — занятная тоже вещь…

— Нет, вы мне что-нибудь такое… чтобы не то что прочел и бросил, а этакое… стоющее…

— Ежели посурьезней, то вот… «Пол и характер»… Много берут…

Господин в панаме внимательно осматривает внушительных размеров книгу в странной обложке, переворачивает несколько листов, прочитывая по строке, смотрит на корешок, на число страниц. Лицо у него смуглое, с жидкими усами, сухое, слегка скуластое, красивое. Небольшие черные глаза, деловитые и строгие, как будто хотят сказать: «Нас не проведешь!» И книгу осматривает он с тем пристальным вниманием и подробностями, с какими привык осматривать лошадь, — я уже знаю, что он торгует скотом.

— Сколько же вам за нее?

— А там цена есть, — чрезвычайно любезным тоном отвечает торговец, — на корешке-с… Два с полтиной… Десять процентов уступки сделаю, — два с четвертаком…

— А полтинничек если?

— Что вы! За такую-то книгу!..

— Ну, сколько же окончательно?

— Ну, извольте, — два рубля!

— Два не дам.

— Сколько же дадите? Хотя мы и крестьяне-рабочие, но нашему брату тоже ведь пить-есть надо…

— Я сам не из графов, не думайте, — спокойно говорит господин в панаме, — тоже крестьянин, занимаюсь скотом. И читать-то стал вот… не очень давно… Желание-то есть, даже большая охота к чтению, а что читать, и сам не знаешь… А все-таки без чтения теперь уж не могу… Все-таки окончательная цена?..

Они торгуются долго и упорно, несколько раз расходятся, потом снова сходятся. Наконец, решают вопрос на рубле десяти копейках. Крестьянин в панаме и высоких воротничках, видимо, знает цену копейке, и даже пристрастие к книге не может побороть в нем этой трезвой мужицкой черты.

Жарко. Если солнце захватит колени или руки, зной впивается в тело, охватывает его непобедимой ленью, истомой, дремотой. Тяжелеют веки, глаза слипаются… И, словно во сне, идут навстречу пароходы с баржами и пароходы без барж, блестящие, чистые, сверкающие зеркальными стеклами и новой краской. От барж, грузных, икряных, лениво вздыхающих боками, пахнет смолой и рогожами. Лениво плещут их выцветшие флаги. Стройные мачты взмывают в голубое знойное небо и рисуют на нем тонкое, четкое кружево из своих канатов и веревок. На палубах пароходов — цветная, пестрая, издали всегда нарядная толпа, к которой невольно тянешься сердцем: кажется, что там должно быть какое-то особое, милое довольство, веселье, беззаботность, что приветливо машут оттуда люди ласковые, юные, красивые, интересные… зовут к себе, ждут…

И бегут мимо зеленые, красно-глинистые берега великой русской реки, уютные, веселые в знойном блеске летнего дня. Кривыми ленточками всползают хлеба на холмы, серебристая зыбь бежит по ржи переливчатыми пятнами, зеленые тени плывут по яровому. Маленькие ветряные мельницы смешно растопырили крылья… Все мягко, излучисто, расплывчато и кротко, как милая славянская душа…

Иван Парменыч, кряхтя и громко дыша, наливает пиво в стаканы. С ним за столиком сидит молодой человек в панаме, держа на коленях книгу «Пол и характер».

— Я ведь и сам из мужиков, — неторопливо и грузно говорит Иван Парменыч, — однако вот, слава тебе, Господи, выбился наверх и детей всех по ученой части пустил. Богу душу отдавал, а детям сердце — всех до дела довел…

— Очень похвально, — говорит его собеседник чуть-чуть насмешливо.

— Пожалуйте!..

Иван Парменыч, раскрывая пухлую ладонь, указывает на налитые стаканы.

— Нет, не могу. Я бутылку выпил.

— Ну… по одной?..

— Нет, ей-Богу, не могу.

— Ну… сколько угодно…

— Выпил уже… Нет… благодарю…

Иван Парменыч тяжело встает со стула, приподымает картуз и обращается ко мне, — я сижу с газетой на соседнем диванчике.

— А вам не будет угодно?

— Благодарю вас, Иван Парменыч, пива я не пью.

— Не уважаете?

— Нет.

— Ну, разделить время с нами… за разговорцем?..

— Это с удовольствием.

Я знакомлюсь с молодым человеком в панаме, — фамилии его, впрочем, не расслышал. Спрашиваю, как ему нравится приобретенная им книга «Пол и характер». Он смотрит на нее несколько кислым взглядом и с неохотой говорит:

— Теперь на заглавиях буквы какие пошли: загнет с вывертом… в магометанском вкусе…

И, помолчав, прибавил:

— В этой книге, так думаю, несколько разных смыслов… Но я пока лишь шесть страниц осилил… Вот с ними, — он наклонил голову в сторону Ивана Парменыча, — заговорили о текущем моменте, и, значит, чтение пришлось прекратить…

Иван Парменыч поддакнул и грузно вздохнул.

— Да, наша жизнь только до одной смерти, — пояснил он. — У меня сосед был по имени — купец Крутилов… Наживал-наживал, — убили!.. Говорил я ему: будет, Василий Степанович, ты уж в еврея обратился, — все деньги да деньги. «Хочу, — говорит, — жар-птицу за хвост поймать…» Ан вон и поймал: родной сын застрелил…

Иван Парменыч громко дышит и круглыми черными выпученными глазами смотрит на голубой затон, над которым в узком ущелье, среди красных яров, прилепилось сельцо с белой церковкой, с игрушечными домиками в зелени, такое ласковое, кроткой дремотой обвеянное.

— А как вы о текущем моменте мыслите, Иван Парменыч?

Он лениво поворачивает ко мне голову и смотрит на меня с некоторым недоумением.

— Да я нынче еще не читал газетку… — нерешительно отвечает он.

— Нет, без газетки… вообще…

— А, вообще… Меня вообще политика не интересует… Все: Столыпин-Столыпин, Коковцев-Коковцев… А шут с ними! Столыпин был хрен хорош, Коковцев — тоже не сахар… Хорошо бы, ежели бы мягкосердечного человека назначили. Каждый бы относился к своим обязанностям… а тем более к мелкому люду, чтобы лучше было…

Мне показалось, что молодой человек в панаме иронически усмехнулся. И, может быть, именно поэтому Иван Парменыч повернул голову в его сторону и убеждающим голосом прибавил:

— Да, ей-богу!.. Я держусь прямолинейной точки…

Громко поскребывая каблучками расшитых туфелек, подходят и на минутку задерживаются около нас две барышни, — одна черная, длинная, неуклюжая, с великолепной косой, другая — тоненькая, хрупкая блондинка. Они едут с нами второй день и немножко знакомы.

— Ужасная скука! — говорит высокая брюнетка, морща свой длинный, угреватый нос.

— Далеко ли изволите, барышни? — приподымая картуз, галантно спрашивает Иван Парменыч.

— Мы катались… до Нижнего и обратно… — отвечает блондинка, с кокетливой, томной грустью склоняя завитую головку набок, — страшная скука!.. Сговариваемся о самоубийстве…

— Я не согласен, что вы хотите самоубиваться! — весело возражает Иван Парменыч, подбираясь и молодея от близости барышень, — как это можно! вид какой!.. воздух какой!..

Иван Парменыч пухлыми ладонями сделал широкий жест.

— Вон селение… вон хлебушко растет… деревья всякие… и фруктовые, и всякие… агромаднейшие деревья… А вы, например, скучаете…

— Что же делать… — смеются барышни. — Мужчины все — как разваренные раки… Вот один интересный мужчина, — понижая голос, говорит блондинка, когда мимо нас проходит молодой священник, — да и тот в епитрахили… а все-таки мы с ним познакомимся!..

И, поскребывая каблучками туфель, они устремляются вперед, вслед за интересным иереем, смеясь и подталкивая друг дружку. Батюшка одиноко ходил по балкону, высокий, степенный и очень серьезный, что немножко и не шло к его молодому лицу с квадратной бородкой и живыми черными глазами. Подрясник из чесучи ловко охватывал его стройную фигуру, и невольно приходило в голову, почему на нем подрясник, а не военный китель. И держался он как-то особенно молодцевато, прямо, поглаживая усы и выпячивая грудь, на которой около правого плеча висел маленький серебряный крестик — кандидатский.

Мы некоторое время безмолвствуем, забыв вопрос о текущем моменте, следим глазами за чайками, провожающими наш пароход, — на зыбком зеркале реки колышутся их легкие тени. С форсистым фырканьем проходит мимо буксир. Белое золото солнечных лучей сверкает в его стеклах.

— «Крестьянин-собственник», — читает вслух Иван Парменыч и тяжело отдувается.

— Все это очень печально, — строгим тоном говорит наш собеседник в панаме. — Собственник, а вся жизнь его наполнена одним прискорбием и печалью…

Иван Парменыч стал возражать, и мы все трое вовлеклись в спор о деревне. Иван Парменыч не был сторонником ни общины, ни отрубов, он просто жаловался на мужика: трудно жить с ним нынче.

— Вы говорите: рабская жизнь, дисциплинарная, — возражал он крестьянину в панаме. — Но против этого я вам расскажу следующий верный факт… В прошлом году в августе месяце у меня сожгли тысячи на две хлеба… И кто сжег? Не думайте, чтобы мужики настоящие, — я с ними в добром согласии живу, и даже в пятом году меня никто не тронул… А сжег, изволите ли видеть, мальчишка… годов этак десяти… пастушонок… Вы говорите: дисциплинарная жизнь… Пастушонок этот самый забрался ко мне на Ильин день в сад и сливы оборвал. Ну, сторож захватил его и хворостиной высек. И высек-то не очень чтобы… обыкновенное дело… «Ну, — говорит, — помни!» Это мальчишка-то!.. сторожу-то… Ну, мало ли… охота была помнить!.. Только 9-го августа, еще засветло, только солнце село, — смотрим: дым на гумне… Извольте радоваться… поджог!.. Две скирды так и слизало, как будто их и не было… Стали думать-гадать: кто поджег? Мужики — ничего, заливать помогали, старались… Рабочие — тоже ничего, трезвый народ… «На кого имеете подозрение?» — урядник спрашивает. «Ни на кого не имею». Вот тут сторож-то и расскажи про Ефремку, про пастушка-то этого: уж не он ли, мол? Разыскали Ефремку, стали спрашивать: ты, мол? Сперва уперся, а потом урядник-то его, верно, щелкнул раз-другой — сознался: «Я», — говорит… Вот она — дисциплинарная-то жизнь! — Иван Парменыч снял картуз и клетчатым платком отер коротко остриженную голову.

— Вот что вы тут будете делать? — тяжело пыхтя, простонал он. — Был суд… 5-го декабря… На суде и запираться не стал. «Поджег я», — говорит. Ну, что с ним. Отдать матери на поруки. «Ты смотри, мол, за ним, наблюдай!» — «А что я с ним поделаю?» Мужики-то и то с ним кричат: «У всей деревни окна повыбил». Оттрепать — подожгет или с скотиной чего наработает… Убить — кому под ответ попасть охота?.. Вот и растет такой сорванец… Да и не один, а их десятки в каждой деревне-то, в дисциплинарной-то в вашей…

— Но почему это, Иван Парменыч? Как вы это объясняете? — спрашиваю я.

— Воля…

— Это старо! — возражает собеседник в панаме. — Темнота, гниение жизни — вот… Необходимо влить хоть каплю силы сознания — оздоровеет жизнь трудящихся…

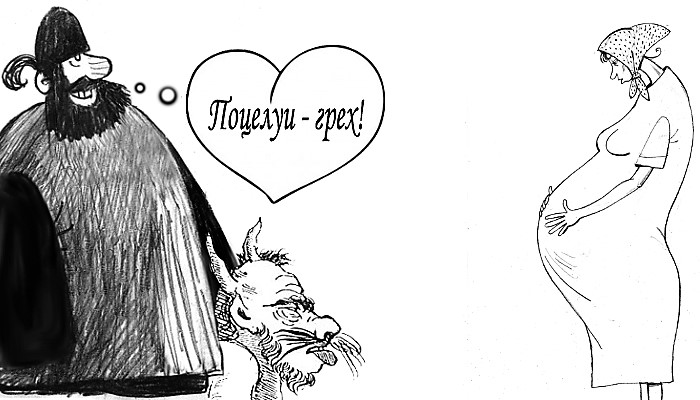

— Это — не в ту оперу, — машет рукой Иван Парменыч, — десятилетний мальчишка — какую в него вольешь каплю? А в том главная причина, что Бога совсем истребили, то есть религию. Деревня теперь уж ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай не верует. Я опять про этого пастушка, — мать его мне сама рассказывала… Едут они с суда, а он в вагоне вздумал песни играть, сидит — потанакывает… Мать ему: «Что ты! завтра праздник какой — Микола, а ты — песни!..» У них это за большой грех считалось под праздник. «Чай, с радости-то и под праздник можно…» Вот видите!..

Собеседник наш в панаме посмотрел на меня и рассмеялся. Рассмеялись и мы с Иваном Парменычем. Молодой иерей остановился неподалеку, постоял спиной к нам, глядя на берег, по гребню которого игрушечная темная лошадка шагом тащила игрушечную телегу; в телеге, спустив ноги, сидел мужик, а рядом сзади, у колеса, шла баба… Поглядел батюшка и сел рядом со мной на диван.

— Через то, собственно, это и озорство пошло, — шумно отдуваясь и держась за живот руками, сказал Иван Парменыч, — что веру окончательно забыли, в церкву — никак… И тут никакая строгость теперь не поправит дела. Никто ничему не верует окончательно!..

— А вы сами-то веруете? — спросил, улыбаясь, крестьянин в панаме.

Иван Парменыч поскреб свою подстриженную бороду, черную с серебряными нитями, и коротко, сконфуженно рассмеялся.

— Веровать-то хоть верую, но, по правде сказать, за суетой тоже некогда о Боге подумать… Но, понятное дело, верую…

— Во что?

— Да в Бога-то.

— В какого?

— Как — в какого? — Иван Парменыч своими круглыми, выпученными глазами с изумлением поглядел на придирчивого собеседника. — Во единого Бога-отца, творца неба и земли… в трех лицах… в Троицу единосущную и нераздельную…

Он оглянулся в мою сторону. Священник, сидевший рядом со мной, одобрительно качнул головой. Но собеседник наш в панаме не хотел уняться.

— Ну, а в жизни-то как отражается это ваше вероучение? — стукнув пальцами по книге, спросил он. — В поступках-то ваших?

Иван Парменыч посмотрел на белые гребни, разбегавшиеся от парохода, и словно бы прислушался к их ропщущему шелесту.

— То-то, что вот некогда, — сказал он виноватым тоном, — суета сует… Смолоду и вовсе — был коммерсант и женолюбец… Как говорится, на двенадцать баб кашу варил и всем угодил…

Он смущенно поскреб бороду и смолк. Священник, сидевший рядом со мной, наклонился вперед, упираясь локтями в колени, и мягко, несмело заговорил:

— Очень интересный вопрос, господа… Среди светских людей редко приходится слышать…

— Мы, собственно, насчет деревни, батюшка, — как бы извиняясь, сказал Иван Парменыч.

— И насчет деревни интересно. Я ваше мнение слышал и всецело к нему присоединяюсь… А вот их, — священник поклонился в сторону нашего собеседника в панаме, — мне любопытно бы насчет веры послушать…

— Что именно? — сухо спросил крестьянин в панаме.

— Ну, например, вы лично — верующий или нет?

Наш молодой собеседник не сразу ответил. Он кинул на иерея быстрый, проверяющий взгляд и тотчас же опустил глаза, задумался на одно мгновение.

— Не знаю, видите ли, — сказал он серьезно и искренно. — Был верующим в обычном смысле, но сейчас чувствую, что там, где была вера, — пустое место… То есть не то что пустое, — поправился он, — вера есть, но какая — и сам еще не разберу… Во всяком случае, не ваша… то есть не церковная.

Иван Парменыч сожалительно крякнул и налил пива.

— Какая же именно ваша вера? — спросил священник и тотчас же тоном извинения прибавил: — Вы не обидьтесь на мою назойливость, я ведь интересуюсь вообще… И поэтому, господа, позвольте познакомиться: Михаил Кратиров…

Мы назвали себя. Тут только я расслышал фамилию нашего собеседника в панаме: Мещеряков.

— По-моему, — медленно и вдумчиво отвечал он на вопрос о вере, охватывая сцепленными пальцами левое колено и глядя на широкую полосу золотой зыби, в которой дрожало солнце, — принцип религиозного учения есть жизнь человеческая на земле… ровная и свободная во всем и всем… как в теле, так и в душе, высшим классам и низшим, мужчинам и женщинам…

— Это что-то социалистическое, — огорченным тоном заметил священник, перебирая пальцами свою бороду.

— Что такое — социалистическое? — горячо возразил Мещеряков, — какая там еще фраза — социализм? Я понимаю в цельном… по-человечески!..

Это было не вполне понятно, но когда он обеими руками постукал себя в грудь, показалось убедительно. Успокаиваясь, он прибавил:

— Все это из евангельского религиозного учения… Только название изобретено последним словом науки.

— Ну, Евангиль-то мы читали, — ласково подмигивая, возразил благодушный Иван Парменыч, — там про это нет…

— Я тоже, извините, сомневаюсь, чтобы вы это непосредственно из Евангелия почерпнули, — мягко сказал священник, — но Евангелию это не противоречит…

— Пусть не прямо из Евангелия! — воскликнул Мещеряков, — хотя Евангелие я читал все-таки… Пусть я взял из книги. Но не все ли это равно? Какие книги!.. Через них я и подошел к Библии… Что новая книга, то новая мысль… Новые мысли дали знание и совершенно расширили основы моей веры… Старая моя вера растаяла, яко воск от лика огня… И думаю, что она была искусственным зданием… не более…

— Так, так… — глядя в пол, с снисходительной улыбкой говорил священник, и Иван Парменыч, кажется, уже чувствовал некоторое смущение от этих коротеньких, но знаменательных словечек, звучавших тоном уверенного превосходства. Он скреб бороду, беспокойно гладил свой голый затылок и, встречаясь со мной глазами, с приятельской усмешкой подмигивал в сторону Мещерякова.

Я ждал, что сейчас закипит спор о вере. Но о. Михаил оглянулся по балкону вправо и влево и встал.

— Любопытно было бы, господа, и еще поговорить, — сказал он, — но сейчас должен уйти…

Он опять оглянулся и прибавил:

— Контроль идет, а у меня, видите ли, билет четвертого класса… Хотя агент по знакомству и разрешил ехать во втором — лишь каюты, мол, определенной не будет, — однако перед контролем все как-то неловко… При моем сане изволь объясняться… Посторонние люди тут… стеснительно… Сойду лучше вниз пока… Надеюсь, мы еще поговорим.

Он приподнял свою шляпу из черной соломки и пошел от нас своей степенной, неторопливой, чисто иерейской походкой.

Иван Парменыч окончательно налился пивом, извинился и ушел спать в каюту. Мещеряков присоединился к нашим знакомым скучающим барышням. В разговоре с ними он был, кажется, еще более витиеват и серьезен до суровости, — один раз, по крайней мере, когда они проходили мимо меня, донесся до меня отрывок его поучающей речи:

— Нет той порядочной женщины, которая бы не желала иметь детей… Это — человеческая инициатива и интерес жизни…

При этом он пальцем твердо стукал в книгу «Пол и характер», с которой так и не расставался все время.

Снова появился на балконе и о. Михаил Кратиров. Он степенным шагом обошел кругом раза два, потом сел на скамейку рядом со мной и спросил:

— А этот молодой человек в панаме — ваш знакомый — он из каких будет?

— Крестьянин. Торгует скотом.

— Вот как! — о. Михаил поднял брови и задумался. — Крестьянин?.. А модные воротнички… панама… книжные слова…

Усмехнулся и побарабанил пальцем по скамье. Вблизи он был менее эффектен, чем на расстоянии. Лицо у него было широкое, с плебейской грязновато-смуглой кожей, с расплывчатым носом и резко очерченными скулами. Но приятное, простое, без елейности и сугубого благочестия.

— А мыслишка в нем работает, — сказал о. Михаил после долгой паузы. — Конечно, верхов нахватался, но все-таки думал — это похвально. Равнодушие хуже. А у нас теперь кругом полнейшее равнодушие к вере… нигилизм… И в народе. Не говорю уже об интеллигенции, сплошь атеистической…

Я попробовал возразить ссылкой на богоискателей и неохристиан. О. Михаил махнул рукой.

— Не искания, а блуждания… Блуждания и ложь, притворство. Ничего жизнеспособного. Много ли их, этих ваших неохристиан? — сказал он грубоватым, почти враждебным тоном.

— Право, не знаю.

— Вы сами-то… вот вы — интеллигент… вы к какому толку принадлежите? богоискатель? боготворец? богоборец? или как?..

Он кидал свои вопросы несколько резко, торопливо, отрывисто, глядя на меня строгим, допрашивающим взглядом, и я даже испугался: уж не готовится ли он обличать в моем лице весь интеллигентский атеизм?.. А было жарко. Непобедимая лень сковывала не только тело, но и мысли, и ни малой охоты не было вступать в спор — да еще с иереем — по вопросам верования.

— Извините, батюшка… на все ваши вопросы отвечу, может быть, легкомысленно: не знаю…

— Нет, это лукаво, извините меня, а не легкомысленно…

— Ей-Богу, не лукавлю. Какая у меня вера, по чистой совести — не знаю. Бог ли создал человека или человек Бога — не знаю. И, к стыду моему, даже равнодушен к этому вопросу…

— Но как же жить без веры? — воскликнул он с сожалением.

— Вероятно, в нечто верую, раз живу…

— Гм…

В его усмешке прозвучала нескрываемая ирония.

— А вон того мужичка в панаме… в высоких воротничках… его вера как вам нравится?

— Я не очень понял. Но думаю, что для меня она более приемлема, чем церковная: блага живых для меня паче благ умерших…

— Так, так…

Мой собеседник вздохнул. Мне стало казаться, что мои ответы огорчили его. Хотелось переменить разговор, но я не мог найти подходящей темы. И мы молча сидели и смотрели на Волгу, уходящую в голубую даль позади нас, сверкающую стальным отливом, чуть шевелившуюся ленивыми длинными валами, которые подымал пароход, — далеко позади они докатывались до берега, и было видно, как белой гривкой взмывали они и разбивались по белому песку. Качался опрокинутый в воде серо-зеленый берег с жемчужным песком и белой колокольней, дробилось небо с круглыми облачками, кланялись пестро раскрашенные баканы… И зной висел над рекой и берегом, дремотная тишина и лень…

Окончание следует