Верхотурье

5 декабря 2020 Вера Гаврилко

Это не документалистика, а автофикшн. Все совпадения персонажей с реальными людьми являются случайными и не могут являться поводом для привлечения автора к суду и следствию.

Рассказ Веры Гаврилко читает Ксения Волянская:

Нынче ночью опять был Голос, который внятно и властно сказал: «Вера, поезжай в Верхотурье! И это даже не обсуждается».

— На какие шиши? — поинтересовалась я у Голоса, вложив в этот незамысловатый вопрос слишком много смыслов и подсмыслов.

Голос замолчал. Я так поняла, занялся изысканием финансовых ресурсов для будущей экспедиции. Дорогое Мрзд не слишком врубается во всяческие подтексты и любит прямые конкретные вопросы.

Так вот, Верхотурье. Это место на карте. 300 км к северу от Екатеринбурга. Если вам нужна суконно-посконная метафора России, то лучше не найдете. Город-острог и город-монастырь. Первыми острожанами были пленные шведы, изъятые из сраженья под Полтавой. Из них сколько-то там пасторов. Так что жизнь в уральском глубинном верхотурье зародилась при помощи Божьего слова и пистолета (или мушкета — что там использовали в конце шестнадцатого века для насилия государства над личностью?).

Не эти ли специфические обстоятельства породили своевольный дух верхотурцев, которые частично происходят из откинувшихся заключенных, осевших на лесозаготовках, частично — из монахов (на маленький городок здесь целых два монастыря — мужской и женский, соединенные, по слухам, подземным лазом), частично — из таежных промысловых охотников — вогулов. Маленький городок, почти деревня. Но тоже — со своей потусторонностью, отраженной, к примеру, в архитектуре. В Верхотурье находится самый маленький в России кремль и третий по величине — после московского Храма Христа Спасителя и питерского Исаакия — Крестовоздвиженский храм.

Представляете, в заштатном городишке, официально — самом малонаселенном на Урале, на краю географии — гигантская изумительной красоты церковь, построенная в византийском пышном стиле.

Сейчас там покоятся мощи Симеона Верхотурского, юродивого, мягко говоря, совершенно не типичного в понимании современников. Симеон был первым (и, наверное, единственным) дауншифтером Смутного времени, основавшим совершенно новый для Руси тип святости — «опрощение». Выходец из богатейшей боярской фамилии, этот странный человек ходил по северным деревням и шил крестьянам полушубки. Денег за работу Симеон не брал, довольствуясь ночлегом и куском хлеба. Дабы не вводить хозяев в соблазн заплатить, оставлял одежду символически не дошитой. Хоть пару стежков, но не завершал.

Уходил Симеон всегда на рассвете, не прощаясь, оставляя на столе новую шубу или тулуп. Это зимой. А летом вообще уединялся в каком-нибудь шалашике близ Туры, питаясь рыбой и лесными дарами.

Я помню Крестовоздвиженский храм — центр Николаевского мужского монастыря — оскверненным, поруганным, среди груд мусора, но даже в этой скверне фантастически красивым.

Мы въехали в монастырь на следующий день после того, как из него вывезли колонию для несовершеннолетних преступников. Сохранился в мельчайших подробностях весь колонистский быт и антураж. Помню, выход из монастыря венчал гигантский лозунг «На свободу — с чистой совестью!». Ели мы из арестантских алюминиевых мисок. Спали — на двухэтажных ржавых койках с прикрученными проволокой бирками с фамилиями юных сидельцев и номерами статей УК, по которым они чалились.

***

— Девчонки, вам чью подушечку: убийцы или насильника? Выбирайте, сны будут снится — Фредди Крюгер нервно курит, — приветливо расплылся студент-архитектор Юра.

— А других нет? — спросили мы с Танькой.

— Есть, как же. Вот воспитанник Титоренко, вооруженный грабеж, совершенный в группе.

— Давай грабеж, — мрачно сказала я. — Спать очень хочется.

И провалилась в мутный разбойничий сон…

***

Оказалось, даже отпетым разбойникам снится всяческое ля-ля-фа. Мне приснился командир стройотряда «Мечта». Имени тогдашнего предмета моих грез и воздыханий вспомнить сейчас не могу. Хоть убейте. Но ведь надо его как-то обозначить. Подмывает похулиганить и назвать его Мухамед, но он, конечно же, был Васей. Василий Мухамедович, пусть будет так. Так очень даже хорошо.

Стройотряд «Мечта» был самым успешным проектом уральского стройотрядовского движения в конце 80-х — начале 90-х. Принимали в него не шелупонь всякую, а крепких старшекурсников инженерных специальностей. Руководство отряда славилось умением договариваться с директорами совхозов, ловко делать подкаты и откаты и вообще решать проблемы по-взрослому. В прочие отряды мальчики ехали за романтикой. В «Мечту» ехали мужи — за бабками. И очень удачно ездили. Говорили, после двух сезонов в «Мечте» простой студент запросто мог купить себе тачку. Непростые приобретали иномарки.

Василий Мухамедович был царек и божок. Как филологическую деву, таскающую в рюкзачке Марселя Пруста, меня вело и плющило в его присутствии. Впрочем, как второкурсница самого отвязного фака УрГУ, я виду не показывала, красиво курила, презрительно выпуская дым из ноздрей, и лениво переспрашивала, когда Василий Мухамедович уж слишком явно начинал врать прессе: «Сколько-сколько квадратных метров коровников вы сдали в текущем месяце?» Вася краснел, что было для него не типично. А меня снова вело и плющило, и никакие коровники уже не спасали. Никакие квадратные метры вранья.

Простите, сначала я должна объяснить, что делала в этом самом Верхотурье и как туда попала. Меня сблатовала однокурсница Танька. Именно она принесла на хвосте новость, что местная молодежная газета «На смену!» (в народе — «Насменка») набирает студентов журфака для прохождения летней практики в пресс-центре «Рокада». Нужно было на два месяца отправиться в какие-нибудь уральские ебеня освещать стройотрядовское движение. «Насменка» потом публиковала наши опусы раз месяц на тематической полосе.

От идеи так и веяло слабоумием и отвагой, и я ее, понятное дело, горячо приветствовала. Танька знала, в ком встретит понимание. Мы начали готовиться за несколько месяцев. Первым делом в магазине «Рабочая одежда» были куплены брезентовые робы, именуемые «целинками». «Целинку» надо было раскрасить гуашью и увешать значками и нашивками, как у бывалых сэсэошников.

— Рокада — это дорога, которая идет параллельно линии фронта, — объяснила я знакомому екатеринбуржскому художнику, и он за бутылку «Акдама» нетвердой, но решительной рукой вывел на моей спине пустынное железнодорожное полотно, уходящее к горизонту, прямо в дремучий лес, над которым вставало лучистое солнце. С фантазией у художника было не очень.

Живописец глотнул «Акдама» прямо из горла, и глаза у него загорелись.

— Давай еще взрывы везде нафигачим и горящий фашистский танк!

— Не надо, — неуверенно ответила я. — Мы мирные люди.

— Матри. Тебе жить, — меланхолично отозвался живописец. И ушел в двухнедельный запой.

***

Городок Верхотурье очаровал нас с Танькой уже на вокзале. Я сразу поняла, что это заколдованное место. Здесь остановилось время. Часы на городском вокзале стояли. В зале ожидания, через который мы пробежали на рысях, спеша на автобус, сидели три пьяницы в одинаковых позах (нога на ногу, голова на правом плече) и сладко спали. Клянусь, у них даже были одинаковые носки — бывшего белого цвета.

Нам нужен был автобус, бегавший через весь городок по маршруту «Вокзал — Аэропорт». В Верхотурье когда-то был аэропорт. Наверное, туда прилетали геологи — транзитом в иные туманы, — пили в буфете обжигающий жидкий кофе и ели пирожки с ливером на кружевных картонных тарелочках, дергались, поглядывали на часы, ждали это заветное «Объявляется рейс на Денежкин Камень». Все, как в больших портах мира, все по-серьезке. Только трап не подъезжал к борту, а пассажиры уходили по высоченной траве по пояс. Там на бетонке ждал маленький усталый самолетик, под крылом его было столько пето-перепето, уже заканчивалась эпоха Великих строек, и грустен был самолетик, и грустила белокурая диспетчер Анюта, чувствуя, как проходит и ее короткий бабий век…

В 90-е годы аэропорт в Верхотурье упразднили за нерентабельностью, и Анюту уволили, и буфетчицу Клавку, и здание стояло заброшенное в шелковистых травах, утопая под многозвездным северным летом, где ночью паслись и фыркали призрачные кони, а по утрам их сменяли овцы. Летом в аэропорту располагался районный штаб ССО, куда мы с Танькой были прикомандированы в качестве прессы. Вместе с нами в штабе проживали: начальник штаба Кирюшкин, комиссар Ирина и студент меда Мишель, исполняющий обязанности доктора.

***

Отношения у нас как-то сразу не сложились. Они были другие, из другого теста: комсомольские функционеры, уже выстроившие в своих головах блестящие карьеры, и методично, шаг за шагом, следующие плану. Скучные обыватели, мутные илистые рыбы. А мы с Танькой убегали ночью в поле, завели дружбу с местными безобидными пройдохами, с беспутной Анютой и домовитой Клавдией, с дедом Мишаней, многоженцем и экс-поваром ресторана «Уральские пельмени», и часто по утрам выходили на балкон бывшей диспетчерской, закутавшись в простыни, с чашкой горячего чая, и беседовали с овцами: «О, приветствую вас, граждане свободного Рима!»… Овцы, все как одна, переставали жевать, и очень внимательно слушали всю ту галиматью, что мы имели им сказать.

Штаб в это время завтракал яичницей-болтуньей на кухне в недобром молчании.

— Где они? — нервно спрашивал Кирюшкин.

— Они читают овцам стихи, — объявляла Ирина, поджав тонкие губы.

— Принесла же нелегкая нам этих журиков, — вздыхал Кирюшкин. — Может, других попросим, повменяемее, пока не поздно.

— Других не бывает. Они все примерно одинаковые, — ронял метросексуал Мишель, полируя ногти.

— Е*анутые, что ли, все? — не понимал простоватый Кирюшкин.

Ирина с Мишелем с тоской переглядывались и хором выносили вердикт: «Все!»

***

Но однажды это случилось. Однажды поздним вечером, когда поле вокруг взлетной полосы затянуло мерцающей росой и верхотурские мальчишки вывели в ночное лошадей, в штаб по каким-то срочным делам приехал на своем запыленном военном джипе сам Василий Мухамедович.

Мы столкнулись на узкой лестнице, ведущей в зал ожидания и диспетчерскую, нашу с Танькой девичью светелку. Я спускалась вниз, а он поднимался вверх. Лестница была такая узкая, что мы протискивались сквозь друг дружку целую вечность, извиняясь и краснея, а когда все-таки протиснулись, у меня осталось стойкое впечатление, что мы только что занимались сексом. Диким необузданным преступным сексом.

— А где все? — спросил Василий Мухамедович, с трудом переведя дух.

— А? — я ничего не слышала от стука собственного сердца.

— Где члены штаба? — откашлялся Василий Мухамедович.

— Там, — махнула я ослабевшей рукой. — А вы кто?

— Командир «Мечты», — ответил он.

— Офуеть, — подумала я. — Офуеть.

Потом долго переживала, не подумала ли я вслух? С меня вообще сталось бы.

В общем, тогда я поняла, ради чего жила все свои 18 лет.

Это была очень глупая мысль.

Очень-очень глупая мысль.

Так часто бывает, когда глупые мысли кажутся умными, а умные — наоборот.

Особенно в 18 лет.

Выдержав для приличия пару дней, я засобиралась в деревню N., где «Мечта» клепала свои коровники.

***

— Очень хорошая инициатива, — поощрила меня куратор тематической полосы (я позвонила ей из редакции верхотурской газеты, которая по договору должна была оказывать «столичным штучкам» всяческую помощь и поддержку). — Сделай боевой репортаж с места. Живенько так. Остренько. Вообще вы, девчонки, молодцы, а то эти ваши сидят в своих райцентрах, в поле калачом не выманишь. Даю тебе двести строк, Вера!

Это была неслыханная щедрость. Мне выписали командировочные. И на следующее утро я тряслась в автобусе, салон которого был богато декорирован дембельскими аксельбантами и многочисленными изображениями икон, вырезанных из журнала «Огонек».

В «Мечте» мне обрадовались. Василий Мухамедович, насилу разбуженный отрядной девчонкой-«поварешкой», вышел во всем начальственном блеске и повел показывать хозяйство. Кругом бурлила жизнь, тюкали топорики, загорелые парни таскали доски. Мы долго ходили по солнцепеку, потом я по отдельности интервьюировала ребят, извела половину пленки в фотоаппарате, потом мы ели солдатскую кашу, потом все пошли работать, а я валялась в тенечке и жевала сладкие стебли травы. Пробовала писать в блокноте, но настроение было совершенно не рабочее.

Василий Мухамедович бухнулся рядом так неожиданно, что я вскочила.

— Пойдем в столовку компоту выпьем, жарко сегодня ваще.

Та самая «поварешка», странно хихикая, принесла компот в большом эмалированном чайнике и два граненых стакана. Компот был ледяной. Голова ватная.

— Ты надолго к нам ваще? — деловито спросил Василий.

— Сегодня уеду. Редактор статью ждет.

— А где статейку тиснешь?

— В «Насменке».

— Это в Ебурге, что ли? Круто.

Василий по-воровски оглянулся и придвинулся поближе.

— Ты это… подожди, завтра уедешь.

— А чо завтра?

— Завтра директор совхоза приедет, он тебе много хорошего про наш отряд расскажет. Тебе же надо это, объективную картину?

— Надо.

— Вот. Будет тебе объективная картина.

— Ну, не знаю, — засомневалась я. — А где я ночевать буду? Тут гостиницы же нет?

— Зачем гостиница, — искренне удивился Василий Мухамедович. — Ты чо, мать, как неродная?

И опять где-то прыснула невидимая поварешка, загоготали граненые стаканы, ухмыльнулся эмалированный чайник, покатились со смеху ложки. Василий Мухамедович сидел и скалил зубы посреди этого шабаша, и я подумала, что вот он, волк, который меня съест. И самое ужасное, что я покорно, как овца из свободного Рима, сама пойду в его пасть.

— Посмотрим, — буркнула я и отвела взгляд. — До вечернего автобуса еще есть время подумать.

— Думай быстрее, — ощерился Серый Волк, — до автобуса всего два часа.

— А не час?

— Это по старому расписанию. А сейчас новое. Ладно, пойдем я тебе нашу гордость покажу — школу. Мы же не только коровники строим. Школу в деревне капитально отремонтировали, в счет шефской помощи!

— Что ж ты молчал! — ахнула я.

— А я не сразу открываюсь, а постепенно. И только избранным.

***

В общем, открылся в тот вечер Василий Мухамедович с такой избранной стороны, что звук пощечины в кабинете географии слышала, наверное, вся деревня, после чего приезжая журналистка, очень рассерженная, вышла за околицу и зашагала в стороны шоссе. Смеркалось. Никто меня не догнал и не вернул. Довольно споро я дотопала до остановки и съежилась в углу искромсанной ножами скамейки. Очень хотелось плакать. Изредка по шоссе проносились огромные лесовозы. Не было ни души. Похолодало, накрапывал дождь. Я начала постукивать зубами в своей брезентовке. Ну где этот долбаный автобус? По моим расчетам, он должен уже полчаса как прибыть. А если Василий наврал про новое расписание? Что делать? Оставаться на безлюдной трассе среди вековой тайги было страшно. Еще страшнее (и позорнее!) казалось вернуться назад.

Я так ушла в свои горестные мысли, что не сразу поняла, откуда он вышел. Старик этот. Ясно, что из леса, хотя, по всем ощущениям, материализовался из воздуха. Старичок был в овечьем тулупе (в августе месяце!) и с сеткой-вязанкой, набитой бутылками «Столичной». В Верхотурье в те годы был суровый сухой закон. Чего вот он делает здесь с этой водкой? Дальнобойщикам из-под полы продает?

Дед подошел, поздоровался и с облегчением рухнул на скамью.

— Посижу с тобой, красавица. Уморился я сегодня по лесу-то ходить.

Скамейка была короткая, как раз для двоих — третий лишний.

Лицо старика я разглядела плохо. Во-первых, порядком стемнело, во-вторых, оно было наполовину закрыто большими квадратными очками с мутными линзами. Дужки и переносица перемотаны синей изолентой.

— Студентка?

— Угу.

— А куда черти на ночь глядя понесли?

— На кудыкину гору.

— Ты деду Семену не дерзи. Ишь, дерзкая какая.

— А то чо?

— Ничо, — весело отозвался старик. — Жалко мне тебя, дурешку. И горе твое луковое, как на ладони. И помочь как знаю. Только ведь захочешь ли, чтобы помог?

— Дедушка-дедушка, зачем вам так много водки? — собрав всю свою язвительность, воспросила я.

Дед вздохнул, полез в карман и достал другие очки, еще более древние, чем те, что сидели у него на носу, протер стекла куском газеты и произвел замену. Вторые очки тоже были перемотаны изолентой, только черной. Вытащил из сетки одну бутылку, поднес к глазам, удовлетворенно хмыкнул и сунул бутылку мне под нос:

— Читай.

На бумажной этикетке поверх «Водка русская» простым карандашом было накалякано: «Вода родниковая». Старикан открутил крышку и снова сунул мне бутылку:

— Нюхай!

Я понюхала.

— Сильней нюхай! Водкой пахнет?

— Ну, не пахнет.

— А чем пахнет?

— Ничем не пахнет.

— Вот! — старик торжествующе воздел к небу узловатый палец. — Ничем! Великая чистота сие есть. И альфа, и омега, и соль земли!

— Из родника, что ли, набрали? — осенило меня.

— Из родника. И родник тот потаенный, вода в нем целебная, хворых людей на ноги поднимает. А если прямо из родника ладошкой зачерпнешь и напьешься — можешь желание загадывать. Любое. Только родник сам решает, исполнить его или нет.

— Как это он решает?

— А он душу твою видит насквозь.

— Дедуль, спасибо за занимательный сказ Бажова в вольном переводе, только желание у меня на данный момент лишь одно: уехать отсюда как можно быстрей.

— А куды тебе?

— В аэропорт.

— А не уедешь. Автобус последний почти два часа назад ушел. Ладно-ладно, не плачь. Не здря ты дедушку Семена встренула. Дедушка Семен тебе поможет. Не плачь, милая.

Дед засуетился. Переобул свои диковинные очки. Бережно приспособил сетку с бутылями на скамейку, нахохлился и шагнул из-под навеса в дождь. Дождь уже перестал накрапывать и разошелся не на шутку.

На удивление быстро он стопорнул очередной лесовоз, стремительно договорился с шофером и снова нырнул под навес, по куриному отряхиваясь.

— Карета подана.

— Не поеду я, — шепнула я дедушке.

— Тю, чего так? — удивился благодетель — Не боись, это свой человек, ничего он тебе не сделает.

— Ваш знакомый?

Лесовоз нетерпеливо просигналил. Водила высунулся из окна. Мне он показался каким-то злым.

— Знакомый-знакомый. Все люди промеж себя знакомые. Езжай себе с миром, ничего не бойся.

Я почувствовала дикую усталость и решила: поеду, будь что будет. В конце концов, оставаться с этим полоумным дедом на трассе тоже приятного мало.

— Приезжай, внученька! Буду ждать тебя, — ласково заблеял дедок. Грузовик рванул с места.

***

Езды до нашего аэродрома было недолго — с полчаса. Некоторое время мы ехали молча. Водила первым нарушил тягостное молчание.

— Ты чо, правда колдуна внучка?

— Правда.

— Странно. Люди говорили, одинокий он, никого у него нет.

— Я есть.

— Ну я вижу, что ты есть. Студентка?

— Угу.

— В Катере учишься?

— Угу.

— На кого?

— На журналиста.

— Лучше б на товароведа пошла.

— Конечно, лучше. Но там конкурс большой был. Не прошла, баллов нужных не добрала.

Водила как-то смягчился. Вероятно, ему приятно было узнать, что не все могут колдуны.

Дорога бежала впереди гладкая и мокрая. Дождь внезапно кончился.

— А ты это, сама-то умеешь?

— Чего?

— Ну колдовать, чего?

— Умею маленько. Дедушка кое-чему научил.

— И чо умеешь?

Мне этот экзамен по практической магии уже порядком надоел, и я ляпнула:

— Порчу умею напускать!

— Удивила, — расхохотался водила. — Этак любая ваша сестра в окрестных деревнях может. Баба моя недавно с соседкой поругалась, и навела на нее, значит, в бане это дело. Бесенят ей в наволочку напруськала, так та по ночам из дому выскочит в чем мать родила и по деревне так бегает.

— Зачем?

— Как это зачем? Порченая баба, тебе говорят.

Водила резко свернул к обочине, выключил мотор и полез куда-то под сиденье, раскидывая пропахшую бензином ветошь.

— Э, дядинька, вы чего?

— Посиди тут. Я быстро, — шофер вынырнул с десятилитровой пластиковой канистрой. — Родник тут есть, недалеко от трассы. Я в нем всегда воду беру.

— Родник?

— Ну.

— Вы это… Возьмите меня с собой. Я пить хочу.

— Да пошли, вода-то не купленная.

И мы с водилой спрыгнули в студеную, как уже оказалось, предночь, освещенную фарами нашего грузовика и щедрыми августовскими звездами.

В лесу было темно, хоть глаз выколи, но водитель захватил фонарик. В его луче вспыхивали и гасли капли недавнего дождя на еловых лапах. Мы шли по мягкой тропе, усыпанной прошлогодней хвоей, неслышно, как дикие звери. Родник действительно оказался недалеко от дороги, — закамуфлированный листьями папоротника, он дал о себе знать мелодичным журчанием. Мою душу внезапно затопила нежность. Я прислушалась к себе: да, нежность. К роднику.

Водила сноровисто набрал воды и посторонился, уступая место, подсвечивая фонариком. Я наклонилась над родником и поразилась его чистоте: в луче света каждый камешек на дне был виден.

— Холодный какой…

— Лед. Смотри, не свались. Пей да поживей. Вон там кружка на ветке висит, видишь.

— Не, я так.

Я зачерпнула родник ладонью и задумалась: о чем его попросить? Может, пусть чудо явит? Только вот какое же чудо?

— Ну, чего зависла, я ждать не буду! — прикрикнули сверху.

— Ладно, пусть будет просто Чудо, родник, — тихо попросила я. — На твое, в общем, усмотрение. Но только, чтобы сразу было понятно, даже тупым, что это — Чудо. И еще, — тут я понизила голос и прошептала: — Пусть в меня влюбится Василий. Прям по-настоящему, чтоб спать не мог, не ел, не пил, а только стихи сочинял. Пусть хреновые. Это не важно. Ну родник, ну миленький, сделаешь? Очень надо, ну что тебе стоит?

И хлебнула забористой водицы, от которой, конечно же, заныли зубы, но я мужественно зачерпнула вторую пригоршню и выпила всю до капли.

Весь оставшийся отрезок до моего аэропорта Федор, так звали водителя, пел под нос украинскую народную песню «Несе Галя воду, коромисло гнеться». А я мысленно ему подпевала.

***

Аэропорт встретил полной иллюминацией и ором, хорошо слышным даже на подступах. Я ускорила шаг и заглянула в окно кухни. Все обитатели были на месте. Боевая подруга Танька стояла спиной и что-то яростно мешала в кастрюльке на газплите. Комиссар Ирина голосила на отчаянных децибелах, бегая кругами от избытка чувств. Кирюшкин набычился за столом и что-то нервически жрал. Мишель по обыкновению пилил ногти, но было видно, что ему весь этот скандал очень нравится.

Я протиснулась бочком и села на табуретку возле двери, чтобы не прерывать спектакль. Меня никто не заметил, — прикрывала ситцевая занавеска. К тому же, штабисты были очень увлечены.

— Вы безответственные, — моноложила Ирина. — Безыдейные. На вас нельзя положиться. Вас прислали, чтобы вы освещали движение ССО, его высокую общественно-политическую миссию. А вы ни разу не написали даже о командире штаба, как он ночей не спит, над показателями работает, бьется как рыба об пол…

— Об лед, — подсказал Мишель.

— Неважно, — отмахнулась Ирина.

— Богема хренова, — гудел Кирюшкин с набитым ртом. — Прислали вас на нашу голову.

— Вот где она сейчас? Где? — голосила Ирина. — Ночь на дворе, между прочим. Может, лежит в лесу с перерезанным горлом. А нам отвечать.

— Типун тебе под язык, — буркнула Танька, не поворачиваясь. Судя по запаху, она варила гречневую кашу, и каша пригорела.

— На язык, — поправил Мишель и предостерегающе поднял руки. — Ир, извини, я не хотел.

Ирина хотела что-то ответить, но я решила, что с меня достаточно, и с восклицанием «Сюпрайз!» отбросила занавеску. Они уставились на меня, не мигая, и открыли рты. Мишель первым справился с собой и прыснул.

Танька завизжала и кинулась обниматься.

— Ты где была? — только и спросила Ирина. Она как-то разом сдулась.

— В мечте.

— Не ври, мы звонили в «Мечту», там сказали, что ты еще днем уехала, — начал было Кирюшкин, но Ирина с Мишелем почему-то шикнули на него, он и заткнулся.

***

Наверху в светелке мы с Татьяной уселись на матрасы на полу, служившие нам постелью, поставили посредине кастрюльку с гречкой и уминали ее с большим аппетитом. Танька, блестя глазами, рассказала новости, случившиеся днем в мое отсутствие. Они были, без преувеличения, феерическими. Тусуясь в городе по редакционным делам, Танька встретила на рынке парней из нашего универа, с истфака. Если бы в Верхотурье высадился десант инопланетян, я бы и то не так удивилась. Студенты-гуманитарии к стройотрядовскому движению особой склонности не питали. Но тут и случай был особый.

— Они приехали монастырь реставрировать, — тараторила Танька. — Тот, что в центре города, мужской. Стену монастырскую будут поднимать, которая завалилась, ну, ближе к реке которая, знаешь? Причем каким-то дедовским ручным способом, каким в древней Руси крепостные стены после осады починяли. Они спецом весь семестр в архивах сидели, готовились. А с ними — студенты-архитекторы. В общем, наши люди, не то, что эти. С ними поговорить хоть есть о чем и вообще. Я им про наши мытарства рассказала, так они сразу предложили — бери подругу и приходите к нам. Места в монастыре достаточно, поставим вас на довольствие. Нам журналисты и хорошие люди очень нужны. Надо валить отсюда, Верк.

***

Валить решено было завтра. Но перед тем, как мы навсегда покинули аэропорт, случилось кое-что из ряда вон выходящее.

Утро в диспетчерской началось обычно, даже обыденно: тапки, кипятильник, беспросветно горький растворимый кофе без сахара, казенное одеяло вместо халата, балкон, поле, небо. Чашка с кофе опасно стоит на перилах, того и гляди — навернется, но внизу никого нет, кто бы мог пострадать, даже овцы не пришли. Небо выполосканное и выглаженное, как парадная летная форма. Я не поверила своим глазам: подрагивая легкими крыльями, на посадку заходил самолетик-кукурузник. Родник явил чудо. Чашка с кофе тоже офигела и упала в обморок — вниз, в густую траву. Теперь не найдешь, пожалуй.

Навстречу самолетику, как в замедленном кино, бежит толпа поселян, ощерившаяся кольями и вилами. Впереди здоровенный мужик — предводитель. У мужика на плечах — богатый меховой палантин. Он придерживает его обеими руками, чтобы не свалился во время лихой скачки. Самолетик касается колесами бетонки. Из кабины чертиком катапультируется пилот и бесстрашно бросается на вооруженных селян. Толпа останавливается в десяти метрах от самолета.

— Кто стрелял? — орет пилот. — Убьюсукунах, кто стрелял?

— Ну, я стрелял, — выходит вперед мужик в меховом палантине. — И я не только стрелял. Я тебя, выпердыш коровий, сейчас собственными руками задушу.

Мужику не хватает воздуха, его душат меха, он срывает с себя палантин, тяжелый как мешок и швыряет его на бетонку между собой и пилотом. И тут я понимаю, что это овца. Мертвая овца. И что случилось страшное.

Из дальнейшего диалога стало понятно, что именно. Летчик на кукурузнике опрыскивал ядохимикатами совхозные поля. А остатки отравы вылил на поле, где верхотурцы пасли скотину. Несколько овец почувствовали себя дурно, а одна скончалась. Это ее тушу великан притащил на себе в качестве вещдока. У летчика были свои резоны: ему недолили керосина, а яда — наоборот, налили под завязку. Полный бак. И пилот пошел на ядовтирательство: слил остатки отравы на поле, которое оказалось пастбищем. Верхотурцы, как люди простые и отзывчивые, обстреляли самолет из своих охотничьих берданок. Благо, не попали в летчика и не пробили бензобак.

— Тань, они счас убьют его, — крикнула я. Мы кубарем спустились с лестницы и выбежали в поле в своих серых казенных одеялах, похожие на монахов странствующего нищего ордена, призванные не допустить смертоубийства.

Смертоубийства, впрочем, не случилось. Помешала мертвая овца. Она внезапно воскресла. Встала на дрожащие ноги, дико озираясь и сделала несколько неуверенных шагов по бетонке, потом резво взбрыкнула и понеслась вскачь.

— Держи ее! — завопила толпа, радостный овцевладелец пустился за беглянкой и настиг ее скоро, так как овца была еще неверна в движеньях. Мужик сел на траву, обнял овцу и заплакал. Толпа зааплодировала. Летчик угрюмо колупал обшивку.

— Этого и следовало было ожидать, — буркнул он. — Не, ну че вы как маленькие, честное слово. Разбавленный химикат-то был. Кто ж вам сейчас чистого нальет?

— Улетайте, товарищ пилот, — от всей души посоветовала я. — Теперь вас убьют директор совхоза и главный агроном.

Летчик понял, что дал маху в своих признаниях, покраснел, залез в кабину и улетел.

А мы к вечеру этого дня купили у деда Мишани браги и ушли в монастырь.

***

Верхотурье — городок маленький, малоэтажный, густо утыканный домами и огородами. Поэтому, где бы ты ни находился, Храм всегда рядом с тобой. Чуть сместишь ракурс, собирая грибы на засолку в пригородном лесочке, а он выглядывает из-за деревьев на горизонте: как ты там, грибничок, не заплутал ли, прием-прием? То выплывает из тумана, когда шагаешь с рюкзаком за плечами, гулкий и бесприютный, по безлюдному утреннему городку. И нависает прямо над тобой. Если кто-то бывал в небольших приморских городах, когда в порт, где колышутся на привязи невесомые скорлупки яхт, входит многопалубный круизный лайнер, — наверняка помнит это чувство полной ирреальности происходящего. Ты задираешь голову, и тебе кажется, что ты спишь, а лайнер плывет прямо на тебя, сквозь тебя. Мир иных величин. Очень легко повредиться рассудком, если туда внезапно углубиться.

Не знаю, на такой ли крышесносный эффект рассчитывал архитектор Храма, спроектировавший эдакую громаду, — третий по величине собор в России, — в уральском захолустье, но столь явное нарушение пропорций не прошло бесследно. Земля налетела на земную ось и разверзлись хляби небесные. От Храма фонило почище, чем от атомного реактора. Энергии били наотмашь и, оттолкнувшись от земли, столбом уходили снова в небо.

Удивительно, что местные жители, родившиеся под сенью Храма, его как будто не замечали, в упор не видели. Когда я спрашивала, есть ли у них некое сакральное чувство защищенности, мол, живут-де у Христа за пазухой, местные смотрели ясными глазами и отвечали: «Схуяли?»

— Ну как же? Храм-то?

— Но он же не вспашет мне огород, — бойко откликались местные, завершая так и не начавшийся богословский диспут каким-нибудь философским трюизмом, вроде «на Бога надейся, а сам не плошись» или «Богу молись, а к берегу гребись».

Но тут же охотно и очень подробно объясняли заблудившемуся путешественнику, как покороче пройти к Храму, впрочем, пристыженный путешественник тут же понимал всю бессмысленность своих расспросов, ибо стоило ему завернуть за ближайший угол, как Храм выныривал и смотрел на него добродушно и безмятежно. Он был большой любитель поиграть в прятки, как все великаны. И как все великаны, не догадывался, что шансов спрятаться у него — ноль.

Кстати, за все время нахождения в монастыре мы так ни разу не попали вовнутрь. Подступы к Храму были надежно забаррикадированы грудами ржавых панцирных сеток от кроватей и прочего крупнокалиберного мусора, а двери забиты досками. Можно было, конечно, и попытаться, но студент-архитектор Юра, с ходу взявший над нами шефство, предупредил:

— В храм проникать запрещается во избежание конфликтов с верующими.

— С какими верующими? Тут же не верует никто, — смеялись мы с Танькой.

— Ну-ну, — саркастически усмехался Юра. — Молодые ишшо, поживете — увидите.

***

В этом суровом мужском коллективе мы быстро стали своими. Особенно близко подружились с вышеупомянутым Юрой и студентом истфака Пашкой Толоконниковым по прозвищу Толокон. Личность в своем роде легендарная, Толокон отслужил в самом пекле недавнего Афгана — Кандагаре. Он никогда не рассказывал о войне, словно стеснялся этого факта из своей биографии. Был он невысокого роста, худой и жилистый, обросший черной бородой. За глаза его звали еще Пашка-дух, он и правда был чем-то похож на «духа», в смысле, душмана, — то ли восточной лепкой своего лица с тонким носом, то ли природной смуглостью. Только глаза — ярко-синие, какой-то даже вызывающей синевы. В свободное время Пашка таскался в обнимку с гитарой, он так ловко с ней управлялся, что она казалась его третьей рукой. Вместе с Толоконом мы перепели у костра все песни, сколько их существует в природе: от бардовских до панковских и дембельских, а когда у него уставали руки, Пашка проделывал такой трюк — закидывал гитару на плечи и мог так играть даже на ходу, вызывая всеобщий восторг. Эту привычку он привез с войны, конечно.

Жизнь в монастыре, впрочем, не была разлюли-малина. Это была трудовая размеренная жизнь. Каждый был занят своим делом. Ребята готовились решить сложную задачу — поднять завалившуюся монастырскую стену старинным способом, без применения техники. Мне эта идея казалась слегка безумной и очень опасной. Но Юра, один из активных разработчиков, объяснил, что бояться нечего, самое трудное было рассчитать определенные точки, где нужно установить подъемные рычаги.

— Вообще, рычаг при грамотном приложении может и не такой вес осилить. Это еще Архимед понимал. Помните его знаменитое: дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, — просвещал нас Юра. — Эти точки мы рассчитали: вот, вот и вот здесь еще. Ждем, когда завезут все необходимое, и начнем, благословясь.

— А если стена не поддастся, если завалится? — пытала я. — Завалит же всех нафиг.

— Не завалит, — снисходительно улыбался Юрка. — Мы со своим рычагом будем стоять таким образом, чтобы при любой внештатной ситуации успеть выскочить из зоны обрушения.

На День Подъема официальных гостей решено было не звать: Сан Саныч, старший препод АрхИ, был человек суеверный и, к тому же, сильно переживающий за студентов и за исход дела. Все-таки не каждый день крепостные стены поднимать приходилось. Было за что переживать.

— Да тут еще, как назло, эти пришли нервы мотать, — с утра интеллигентнейший Сан Саныч был вздрючен неведомым нам происшествием. — Монахи эти. Целая делегация, человек десять. Освобождайте, говорят, монастырь, и знать ничего не знаем. Я им говорю: ребята, да вы что такое говорите, мы же на благо монастырю работаем, вот стену реставрируем, вы чего? А они свое долдонят: ничего, мол, не знаем, мы сегодня же заселяемся, никого светских тут быть не должно. Ну и я тоже психанул. Не сдержался: когда, говорю, передадут монастырь в ведение Патриархии, вот тогда и будете свои порядки заводить, а пока он под юрисдикцией государства. И такой же наш, как и ваш.

— Нельзя им монастырь отдавать, — убежденно прокомментировал Юрка.

— А тебе не все ли равно? — пожала я плечами. — И потом, он как бы их изначально, разве нет?

— Так они ж заберут, замки амбарные навесят и никого не пустят. Ни тебя, ни меня. Будут деньги за экскурсии драть с приезжающих. Ничего личного, только бизнес.

— Ну тогда это очень странная идея, — расхохоталась я. — Забрать монастырь? Вот этот вот храм-громадину? Да это все равно что забрать небо. Или солнце. Забери-ка его, попробуй!

Юра хотел что-то возразить, но передумал. Странно покосился.

***

Процедуру поднятия стены я не забуду никогда. Они действительно все очень точно рассчитали, студенты из архитектурного. И точку приложения рычагов, и их длину. Одного не учли: силенок оказалось маловато. Стена не шла. Долго не шла. В какой-то момент в ней с нехорошим звуком что-то булькнуло, и на поверхности проступили несколько тонких трещин. Сан Саныч вовремя заметил это.

— Ребята, бросайте! Бросайте лаги! Врассыпную!

Но почему-то никто лаги не бросил и не убежал. Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы не Толокон. Мы никто не успели глазом моргнуть, как он бросился к самому опасному месту — почти у основания рычага и схватился за него жилистыми худыми руками.

— Навалиииииииись! — скомандовал он парням.

Стена дрогнула и медленно стала выпрямляться. И встала на место послушно и легко — как тут и была.

В тот вечер монастырские широко гуляли. Открыли трехдневный запас тушенки и сварили царскую кашу. У деда Мишани выкупили весь запас браги, изготовлять которую он был великий мастер. И самого пригласили в гости. Толокон был, конечно, героем дня. Я подумала было влюбиться в Толокона, тем более, что образ предприимчивого Василия Мухамедовича боле не терзал девичье сердце, растворившись без остатка. Но и Толокон не долго царил в нем: очень скоро он стал пьяненький и смешной, как дед Щукарь. Ничего героического в нем не осталось. «Останемся друзьями», — облегченно решила я.

Вообще, влюбленности почему-то не приживались под сенью монастырских стен, несмотря на то, что здесь собралось столько молодых людей разных полов. Какой-то вирус целомудренности витал в воздухе. Жизнь духа побеждала робкие шевеления плоти.

Чем все закончилось, спросите вы? А закончилось все очень быстро. Через несколько дней нас выселили из монастыря — всех чохом. В городскую мэрию пришла телефонограмма, что монастырь передан Русской Православной Церкви, и всех посторонних лиц просят очистить территорию. Я думала, что у меня будет чувство, будто нас выгнали из дома, но на самом деле появилось чувство, что дом я уношу в себе. И что он у меня, наконец, появился, особый такой дом, в котором мне всегда будет хорошо.

И когда мы, сложив горкой наши рюкзаки, ждали автобус, который должен был приехать и всех нас отсюда забрать, и орали Цоя, и Толокон драл гитару, как мартовский кот, я незаметно откололась от коллектива, и пошла, хрустя битым стеклом, поближе к Храму. Я не умела молиться, не знала молитв, и не испытывала, если честно, тогда потребности обращаться к высшим силам, но вот Храм стал для меня живым существом, весьма дружески расположенным. И уехать, не простившись с ним, казалось мне большим свинством.

— Прощай, Храм. Спасибо тебе за все, — неловко пробормотала я и больше не знала, что сказать. Вот спроси меня, за что я его благодарила, я бы не ответила. То ли за то, что вел-вел и привел меня к себе. То ли за то, что столько веков хранит этот городок. За то, что все остались живы. Что Толокона не прихлопнуло стеной. Что кончилось лето. Что мы были так юны и беззаботны. За то, что ничего не знали наперед, что нам предстоит пережить и испытать.

И это незнание было благословенно и священно куда больше, чем любое, абсолютно любое, знание.

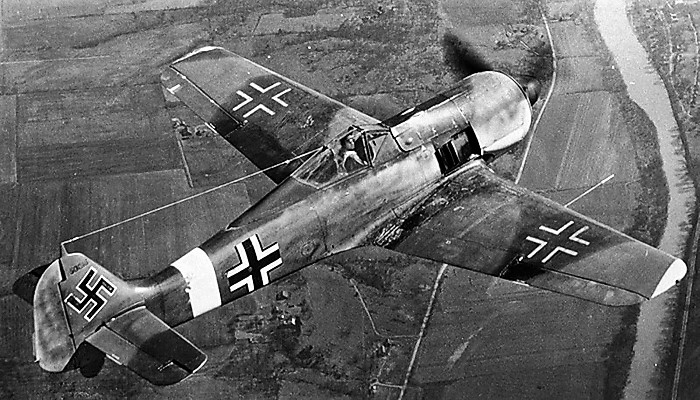

Иллюстрация: закрытый Николаевский монастырь с Крестовоздвиженским собором в советское время

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)