Художник и модель. Владимир Набоков

20 марта 2024 Александр Зорин

Из книги «Выход из лабиринта», М., 2005.

Первое стихотворение Набокова мне довелось услышать по «вражьему» голосу ночью в валдайской деревне. В начале семидесятых я купил дом-развалюху и поселился на Валдае с семьей, как мне казалось, навсегда. Запомнилась эта ночь… Сразу за стихотворением «Бывают ночи, только лягу…», потрясающе-исповедальным, избушку нашу сотрясла иная мощь: замигал свет в настольной лампе, задребезжали тарелки, заплакала годовалая дочь. Это подкатил Федя на трелевочном тракторе вплотную к окнам, ослепляя их единственной неразбитой фарой. Я вышел. «Нет ли ста грамм? Заноздрило, дак…» — лаконично осведомился знатный тракторист, которому я ни за что бы не отказал, будь она, родимая, у меня в наличности. Последнюю банку самогонки выкушали днем мужики, что привезли напиленный лес. Я строился. Федя ехал с надеждой: может, осталось… Когда грохот и скрежет удалился в сторону соседней деревни и тишина вновь сомкнула свои океанские своды, стихотворение тотчас же всплыло — я его запомнил почти целиком. «Бывают ночи, только лягу, // в Россию поплывет кровать, // и вот ведут меня к оврагу, // ведут к оврагу. Убивать». Почувствовалось близкое, родное. Хотя плыть было некуда. Топчан мой, сколоченный из жердинок, стоял на приколе. И овраг, затопленный чарующей черемухой, начинался сразу за крыльцом. Туда только что погрузился Федя на своем железном слоне.

Там, в стихах, зияет дуло циферблата мирно тикающих часов, а здесь непреходящая угроза ареста, обыски в Москве у моих друзей, неровен час нагрянут и сюда… Вездесущий страх сквозит отовсюду и из этих стихов тоже. Страх ведь не только отталкивает, но и притягивает, ужасая. Нечистая сила в русских сказках — отталкивающе-притягательна. Страх повязывает убийцу и жертву, приглашает на казнь, завораживает мерцающим небом, пьянительным запахом. Набоков, сочиняя эти стихи в благополучном изгнании, как будто жалел о том, чего с ним в яви не произошло. Что белому движению, в котором участвовали многие его сверстники, он предпочел штудии в Кембриджском университете. «Но сердце, как бы ты хотело, // чтобы и вправду было так…» Что это: раскаяние или мечты романтического героя?..

Страх гипнотизирует настолько, что невозможно отвести взгляда от устрашающего объекта. С нечистой силой разговор короткий: перекреститься и всадить осиновый кол туда, откуда она выползает по ночам. Правда, это дедовский способ. В арсенале защитных средств цивилизованного поэта крестного знамения нет. Можно, конечно, обойтись и без знамения. Помню, как однажды улыбнулся мой друг священник, видя, что я перекрестился перед кошкой, шмыгнувшей через дорогу. Он считал это чистейшим суеверием. Но страх перед силой, пустившей в расход миллионы человеческих жизней, суеверием не назовешь и осиновым колом тут не отделаться. На помощь может прийти лишь вера в иную силу, в «совершенную любовь, которая изгоняет страх». ( Ин.4, 18)

Не хотелось бы начинать разговор о Набокове со ссылок на Священное Писание. Это не его поле, на котором он взрастил свою роскошную ниву. Однако, сплошь и рядом поле оказывается заминированным, без абсолютных координат передвигаться по нему рискованно…

Но — вернусь в ту валдайскую холмистость и дремучесть, в ту тревожную красоту, о которой грезил поэт, в сердечном порыве готовый в ней раствориться. Что-то мешало принять эту жертвенную сердечность. Ведь не только холмы и озера, и неоглядные дали, но и ближний, человеческий, план доступен правдивому сердцу. Не вычесть человека из российского пейзажа. Очередь в сельмаг за привезенным хлебом очень даже характерный природный штрих. Особенно, когда в ней постоишь. Бабка Маня рассказывает о своем хвором внуке:

— Мать яму никогда молока не грела. Зима, мороз, он холодное пьет. Небось, не сдохнет… А сдохнет, одним меньше будет. Пьяные наделали, дак… Еще сделают.

А что, разве в начале века, в родовом имении Набоковых крестьяне думали по-другому? Так же думали и так же поступали. Этот-то черный человеческий провал зияет нацеленным дулом в набоковском стихотворении. И он не просто ужасен. Он ужасно-красив, овеянный черемухой и холодными звездами.

***

Россия, как мираж в пустыне, поднимается за каждым барханом, за каждым холмом. Порой кажется, о чем бы поэт ни думал, она перебивает ход мысли, прилепляется сзади, сбоку, душит в объятиях. Большинство стихотворений, пронизанных ностальгией, соединяет впечатляющая ирреальность. Как будто они возникли в ее глубинах — в видениях и снах о России. Тоска по родине наиболее ярко дает о себе знать в сновидениях, мелькающих подозрительно часто.

Людям нарцистического склада, к каковым можно отнести большинство художников, свойственна мечтательность. Психоаналитики считают, что реконструктивное существование для них привлекательнее, чем актуальное, наличное. Набоков, кажется, не видел принципиальной разницы между тем и другим существованием. Зато он знал наверняка, что художник правомочный индивидуалист, что личность — это святая святых, куда посторонним вход запрещен. Особенно всяким пронырам от науки и маниакальным выдумщикам, вроде Зигмунда Фрейда. Он его не жаловал. Не потому ли, что сам был непревзойденный выдумщик?

Личность художника и то место, какое в нем занимает Родина — сокровенны. Единственно-возможное общение с Родиной — сновидческое, ибо «всякой яви совершеннее // сон о родной стране». Будто думая о ней, он не хочет открывать глаза…

«Мне снились палевые дали»; «Я эти сны люблю и ненавижу»; «Недаром дочке машиниста приснилась насыпь, страшный сон», где «двое ангелов на гибель // громадный гнали паровоз»; «Мы будем спать, минутные поэты, // я, в частности, прекрасно буду спать»; » Странникам даны // только сны о родине, а сны // ничего не переменят«. Да и о какой перемене речь, если «вся Россия делится на сны», если неопределимо главное: «И я в своей дремоте синей // не знал, что истина, что сон». Несколько стихотворений так и называются: «Сон», «Сны», «Сновидения». В раю тоже красочная дремота: «Там в роще дремлет ангел дикий // полупавлинье существо», синий сонный зверь. Эротическая греза распускается пышным цветом в стихотворении «Лилит». Это видение связано с детством, с конкретным эпизодом, описанным в «Других берегах». Еще о России: «Я готов, // чтоб с тобою и в снах не сходиться, // отказаться от всяческих снов». Петербург «сонным грезам предавался». Болотный бес вырвался из его трясин, когда «однажды спал он»… О неувядаемой красоте: «В каком раю впервые прожурчали // истоки сновиденья моего?» Снова видение: «В снегах полуночной пустыни // мне снилась матерь всех берез». Снова «К России»: «и если правда, что намедни // мне померещилось во сне». Воображаемый путешественник, тайно пробравшийся на родину, оживляет сон детей дорогими его сердцу игрушками: «им снятся прежние мои игрушки»… «Есть сон. Он повторяется, как томный // стук замурованного». В сновидческом озарении возникают картины одна красочнее другой. Вот он едет наконец-то! в тряском тарантасе со станции в свое имение… Вот уже дом мелькнул в прогале между деревьями… Душа ликует, слишком полная для молитвы. Не до молитвы, когда есть все… Примечательная оговорка: «с душой, // слишком полной для молитвы». Выходит, что человек молится только, когда он в беде, когда чего-то не достает; молитва — просительный голос ущербного существа. Как будто душе, переполненной счастьем, не свойственна благодарность. (Тогда, как благодарение [Евхаристия] является главной молитвой в литургическом богослужении.) Полнота бытия там, в родовом имении. Близость к родине, слияние с нею очистительно и благотворно даже, если это ощущение во сне, ощущение-мираж.

«Сонный» след метит его поэзию, виден на короткой дистанции, в прозе почти отсутствует. Сновидения, как всплески на водной дорожке, когда пловец баттерфляем, обнимая волну, погружается и выныривает из нее, погружается и выныривает…

Показательная спортивность, жажда непрестанного бодрствования чреваты психическим спадом. «Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением», — напишет он о себе. Это состояние эйфорического человека, страдающего бессонницей. Отделить ирреальное от реального — истину от сна — в этом состоянии невозможно. Не помогут ни Фрейд, ни Мартын Задека.

***

Идиллия «счастливейшего и совершеннейшего детства» была магнитным полюсом, куда, балансируя, всякий раз показывала стрелка компаса в руках изгнанника. Его настоящая родина — детство, оставшееся позади, действительность, которую он видит во сне или в воображении… «Моя тоска по родине, — признается он, — лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству». Оно, детство, расцветало в раю, откуда он был изгнан. «Я тоже изгнан был из рая // лесов родимых и полей». Но изгнание из рая связано с грехопадением, с онтологической причиной. О причинах он не говорит и, похоже, знать о них не желает. Россия для него Эдем, где люди жили в абсолютной гармонии с природой: «на поляне // прозрачным лаком залитой, // среди павлинов, ланей, тигров, // у живописного ручья». Слово «лак» смыслообразующее, тоже частое в его словаре. Искусство Набокова блистает, как лакированная живопись, что бы он ни изображал. Лак сохраняет краски, освежает цвет. Но «лак» и свойство мировосприятия, ресурс памяти. Лакируя натуру, память ее увековечивает…

О своей славной родине он может громко продекламировать, не уступая пафосу советских поэтов-песенников. Отлакированный вид в этом случае режет глаза: «Бессмертное счастие наше // Россией зовется в веках. // Мы края не видели краше, // а были во многих краях». Без ущерба для содержания можно продолжить из советской гимнографии: «Я другой такой страны не знаю, // Где так вольно дышит человек». Крайности сошлись: свободолюбивый изгнанник и раболепный абориген поют хором о райской жизни «в стране чудес, где солнце не заходит».

В райские кущи органично вписывается беззаботная жизнь барчука, который возвращаясь с любовного свидания под утро, знает, что лакей, предупрежденный матерью, обязательно оставит ему на столе простоквашу и фруктов. И хотя Набоков настаивал, что его «давнишнее расхождение с советской диктатурой не связано с имущественными вопросами», утраченный Эдем произрастал в определенной социальной нише, обеспеченной имущественным положением вещей. В бесчисленных снах о родной стране, в тоске по утраченному детству, дана, кроме всего, вещественная картина мира — яркая, роскошная, аристократически-обособленная.

Барин-аристократ вроде бы жалеет не об усадьбе, сожженной варварами. Или стыдится в этом признаться, потому что усадьбу отдал без сопротивления. А жалеет о культуре, одухотворявшей усадьбу. Но огонь пожрал и то, и другое. Та культура была укоренена в усадьбе, как в почве. Сначала ее подрубили Лопахины, а большевики выкорчевали с корнем и сожгли. Так что тоска по утраченному детству касается и материальной сферы бытия, от которой аристократ стыдливо отмахивается.

Эстету, ему претит разбираться в причинах. О причинах пусть пишут «выспренние глупцы». Ему интереснее выдумывать и живописать сновидения, в которых он восстанавливает ушедшее, даруя ему бессмертие. По его горькому убеждению — «бессмертно все, что невозвратно». Да и невозможно разобраться в причинах, они уводят в сомнительную метафизику, поспешным мастером которой, по его мнению, был Достоевский. В своих лекциях о русской литературе Достоевскому Набоков уделял не более десяти минут: уничтожал и, перешагивая, шел дальше. Да, он тоже останавливался перед «слезой ребенка», отмечая, как она уродует и старит детское личико. Но вопросом, почему плачет дитя, он не задавался.

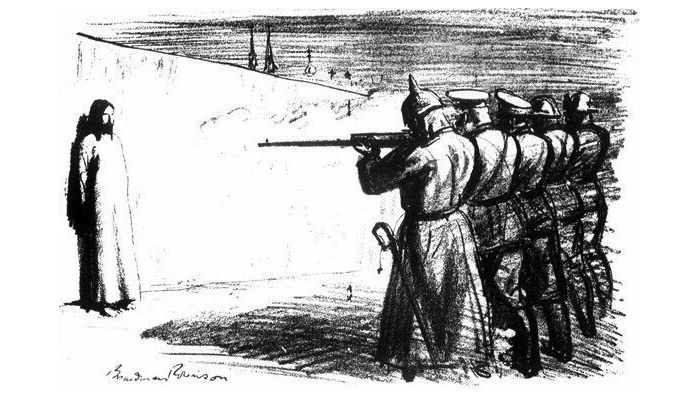

Он любил Россию с высоты полета лыжника (стихотворение «Лыжный прыжок»), который красиво и крылато парит РАСПЯТЫЙ В ПУСТОТЕ и, как жаворонок, прозвенев самозабвенно, падает в ее леденящий мрак. В тот мрак, из которого он в действительности благополучно катапультировал, когда тела его непримиримых соотечественников большевики скармливали зверям в зоопарке. Варварство революционной России родилось не в 17 году ХХ столетия. Отец будущего писателя понимал это и, либерально настроенный, отстаивал свои взгляды политическими средствами. В конце концов и погиб за них. Но эстет от политика отстоит также далеко, как бабочка от своего пернатого подобия из семейства ястребиных.

Так что же любил он — Россию или вымысел о ней?

«И в дальних городах мы, странники, учились // отчизну чистую любить и понимать». Где они ее взяли, «чистую отчизну»? Разве что в воображении… Ни у одного из русских писателей, о которых Набоков читал лекции, чистой Россией не пахло. Даже у Тургенева, не говоря уж о Гончарове и Лескове, которых он демонстративно презирал.

О ней, безвинной и совращенной, грезили те молодчики из «Союза Русского спасения», которые убили его отца. Эти патриотические бредни тянутся и в сегодняшний день, объясняя русскую катастрофу происками жидо-масонов, католиков и прочих сатанинских сил. Сатана удобный повод для самооправдания. Снимай с себя ответственность и вали на него, на врага человеческого. Оно, конечно, так… Но для того и щука в море, чтоб карась не дремал…

Родину он любит безотчетно и трепетно: «Ужель нельзя там притулиться // и нет там темного угла, // где темнота могла бы слиться // с иероглифами крыла?» Сколько угодно, один большой темный угол за железным занавесом в тридцатые годы, когда написано это стихотворение «Как я люблю тебя». А уж для прилетевших из-за границы места забронированы: под нарами, у параши.

Его притягивает то, чего на самом деле нет: «Дом, который срыт» (Цветаева). «О, слово // непостижимое: домой!» Словоискателя притягивает слово. Дома нет, осталась лишь словесная оболочка. Но она-то и есть единственное обиталище для поэта, «искателя словесных приключений».

Постепенно связь с родиной слабеет и тонет в безмолвной любви.

Молчанье далекой дороги тележной,

где в пене цветов колея не видна,

молчанье отчизны — любви безнадежной —

молчанье зарницы, молчанье зерна.

Георгий Федотов, тоже изгнанник, сокрушался, что белые пятна в русской истории невосполнимы, что Россия промолчала своих святых: «Святая Русь… не сумела поведать нам о самом главном — о своем религиозном опыте». Религиозный опыт интересовал Набокова меньше всего. Молчанье оправдано, ибо оно состояние атмосферы, растительного мира, плотской частью которого является человек — не мыслящий, как сказал бы Паскаль, а немотствующий тростник.

Немотствующую Россию он любит безнадежной любовью. Но возможна ли такая? Ведь надежда на ответное чувство есть составляющая любви. Любящий Бог послал людям Своего Сына, чтобы они обрели подлинную надежду. Там, где гаснет надежда, гаснет и любовь. Так Пушкин, расставаясь с возлюбленной, признается: «Я вас любил безмолвно, безнадежно», но эта любовь погасла, пусть еще не совсем… Искренняя, ревностная, робкая, не имеющая ответа — гаснет.

Безответная любовь к отчизне — охладевает. И однажды Набоков скажет о загадочном безмолвии русской жизни страшные, но справедливые слова: «Энциклопедия (советская — А.З.) молчит, будто набрав крови в рот».

Так что же он любил — правду или вымысел?..

Что любит художник, стоящий за мольбертом, — модель или образ модели, которую он воссоздает? Гоголь любил своих героев, далеко не идеальных. Художник, обреченный Пигмалион, влюблен в свое творение. Он творит новую реальность, в чем-то соприкасающуюся с первой. Он их отождествляет, не беря во внимание степень близости.

Пигмалион по наитию следовал идеальному замыслу, был предан ему изначально. Замысел соответствовал формам, которые могла иметь только богиня любви и красоты. Афродита и оживила его творение. Набоков, словесный ваятель, тоже предан идеалу — России, в которой видит источник любви и красоты. Его искусство, его мифотворчество, вправе пренебречь исторической правдой…

В романе «Подвиг» (1932 год) много автобиографического. Эта проза соткана из мотивов и переживаний, уже воплотившихся в его поэзии. Можно соотнести сюжетно фрагменты романа с некоторыми стихотворениями. В новом контексте они обретают еще одно личностное измерение. Интересна идея романа, так или иначе в поэзии присутствующая. Главный герой Мартын, еще не художник, томится и ищет выход из жизни, ограниченной условностями диаспоры. Он не живет, а готовится жить. Типичный случай реконструктивного существования: жить не здесь и теперь, а в прошлом или будущем, когда действенность подменяется мечтательностью. Но Мартын по-своему деятелен. Он готовит себя к подвигу — перейти границу и хотя бы один день побывать в России. Он стремится туда, как бедуин в Мекку, как русский паломник к затерянной в лесах святыне — побыть в атмосфере божественного, прикоснуться к святым мощам. Его тянет ТУДА и тяга эта сродни религиозному чувству. Слово «религия» в переводе с латинского religari — связывать. Оторванность от России, от младенческого рая дробит целостное мироощущение. Душа требует восстановления, связи, возврата к родовому месту. Душа способна умалиться до эмбрионального состояния и вернуться в материнскую утробу. Но ведь это иллюзия, о чем догадывался осторожный Никодим, учитель Израилев, спрашивая Христа о будущей жизни: «Как может человек родиться, будучи стар?» (Ин. 3,4). Но Христос возвещает новое, духовное рождение, путь к которому лежит через подвиг веры. Подвиг Мартына осуществляется в земных границах, хотя он и пересекает их. И исчезает там, сливается с Россией, которую боготворит. Растворяется в ней, как в Нирване.

***

И потому, моя Россия,

не смею гневаться, грустить…

Я говорю: глаза такие

у грешницы не могут быть.

Такие, то есть невинные. Грешником можно назвать человека, который знает, что он нарушил нравственный закон. Точнее, он сам себя может назвать, потому что отвечает перед Законодателем; со стороны их отношения непостижимы. Но тот, кто не умеет отличить правой руки от левой, света от тьмы, добро от зла — может ли за это быть судимым? Природа не преподает нравственных уроков. А Церковь учительствующая, русская Церковь, сама нуждалась в подобном просвещении. В этом смысле Россия, отдавшаяся большевикам, невинна, ибо не ведала, что творила. Как пишет апостол Павел в послании к Римлянам: «Где нет закона, нет и преступления» ( Рим. 4, 15).

Поэт воспевает фиалковые глаза, незрячие очи; боготворит природную красоту, которая не имеет духовного зрения. Он же — молодой барин из «Других берегов» — обожает Поленьку, дочку кучера, как художник натуру, как энтомолог экзотическую гусеницу. И запомнит ее на всю жизнь «с бородкой рыжей между ног».

Подопытный взгляд на предмет своего обожания подкрепляется мыслью Тютчева, мол, умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Разделение веры и понимания уже устанавливает непреодолимую дистанцию между общающимися мирами. Да, на расстоянии понять невозможно, как не понимают Россию и сегодня, приезжающие на экскурсию иностранцы. Но христианство освоило драгоценный опыт, к которому призывали многие подвижники: сводить ум в сердце. Более того, вера не может обойтись без понимания. Сам Христос призывал к просвещенной вере: «Исследуйте Писания… они свидетельствуют о мне» (Ин. 5,39). Неведение, непонимание порождает слепую веру, идолопоклонство.

То, что Россия крещена, но не просвещена, было замечено давно. И отечественным, и заезжим очевидцам бросались в глаза дикость и невежество в православных одеждах. У Владимира Даля есть рассказ о жулике, который прежде чем зарезать поверженного наземь мужика, «перекрестился и сказал: „Господи, благослови сорокового“». Но мужик выкарабкался из-под него, подмял злодея и, занеся нож, в свою очередь взмолился: «Господи, благослови первого и последнего!» Для меня здесь важно не то, что добро сумело за себя постоять, а что правый и неправый — оба испрашивают благословения у Бога, оба верующие.

Отвергнутый обожатель не смеет гневаться: «Не предаюсь пустому гневу, // не проклинаю, не молю; // как изменившую мне деву, // отчизну прежнюю люблю». Вспоминается Некрасов: «Кто живет без печали и гнева, // Тот не любит отчизны своей». Но Некрасов, понятно, не оппонент Набокову… К тому же, Набоков любит Россию ПРЕЖНЮЮ, якобы, непорочную, ту, которая ему когда-то не изменяла. Но ведь она, в силу своего нравственного неведения не изменяла НИКОМУ. Она даже и смены власти над собой не заметила: что царь, что вождь, повернулась на другой бок, равнодушная к их ночным утехам. Вождей сменили генсеки, тех — президенты, а она все та же, не отличающая верха от низа, только телом, конечно, спала; как сказал бы Есенин — «излюбили тебя, измызгали»…

Но в этих стихах («России») защищается честь не возлюбленной, а того, кого она кинула. (Употребляю этот глагол и в современном сленговом значении.) Это он страдает, а она одинакова ко всем. Страдает потому, что не понимает ее природы, еще не расцветшей, а может быть уже не способной к цветению, и вслед за Тютчевым понимать не хочет. Ему жалко своей влюбленности, по-юношески сентиментальной. И жалея себя, невольно впадает в слащавость:

Я целовал фиалки мая, —

глаза невинные твои, —

и лепестки, все понимая,

чуть искрились росой любви.

В «Других берегах» он признается, что потеря Родины для него было то же, что потеря возлюбленной, невымышленной Тамары, «пока писание, довольно, впрочем, неудачной книги» («Машенька») не утолило томления. Но и полноводный простор стихотворений, отразивший одережские райские кущи, служил тому же: утолению томления. Естественное, можно сказать физиологическое, желание для демиурга, которого потеснили в земных пределах.

В недрах той, отошедшей к другим берегам, натуры, осталась Поленька. Ее рано выдали замуж за пьяницу-кузнеца. Возможно, она стала, как все крестьянки семижильной колхозницей, на которых в послевоенной деревне советская власть пахала вместо лошадей. Одна такая угрюмая и работящая жила в нашей деревне. Шла Отечественная война. За деревней, в лесочке отгремел бой. Раненый русский офицер очнулся в сумерках и увидел женщину, склонившуюся над убитым немцем. Раненый с такой надеждой смотрел на нее, что она почувствовала его взгляд и обернулась. На нем были новенькие хромовые сапоги. Женщина подошла, стянула сапог с правой ноги, а левую, развороченную в колене, отрезала ножом. Он снова потерял сознание.

Но — выжил. И после войны, будучи на партийной работе, отыскал ту деревню и узнал ту женщину. Ее судили. «Да нешто она виноватая? — возмущалась бабка Маня, рассказавшая мне эту историю. — Он уже весь побелел, вот-вот кончится. А на том свете сапоги не нужны».

***

Там, в валдайской деревне, из моего окна, прорубленного в сенях и обращенного на запад, был виден бор с черными под вечер, островерхими шлемами, куда плавно скатывался слепящий пылающий шар. Бор и долгая прямая дорога к нему, пьяные скособоченные плетни в отдалении, стога по пояс в тумане… Но вся избыточная красота пейзажа обрывалась в лице первого встречного. В пустынном или уродливом выражении внутренней жизни. Сколько раз я убеждался, что дивная красота этой местности никого не облагораживает. Да ее и не замечают. Идеальный пейзаж не мешает процветать каннибальским инстинктам — ни в тропической Африке, ни в русской деревне.

Набоковская эстетика напоминает мне безлюдный пейзаж. Где плавное соотношение частей и целого обходится без человеческой трагедии.

Под покровом стерильной красоты обитает отшельник из стихотворения «Безумец». Он не подкармливает зверей, из лапы льва не вынимает занозы. Он не святой Иероним. Милосердное воздействие на мир он отрицает, зато отстаивает эстетическое: «Когда луну я балую балладой, // волнуются деревья за оградой, // вне очереди торопясь попасть // в мои стихи». С этой стороны воздействие абсолютное. Поэту-демиургу природа послушна. Голос его пленителен. Как у Орфея, печальная участь которого предопределена. Поэт предчувствует такую участь и порою хочет стать другим, другим! Простым фотографом, портным или плотником. Но это в общем-то бредовое желание безумца.

Благозвучие орфической ноты возвышенно и неприступно и вместе с тем путеводительствует «через века». Так называется стихотворение о красоте — кочующей, сказочной, неуловимой. Она — образ романтической женственности, пленявшей сердца поэтов и героев. Можно бы сказать, образ вечной женственности, если забыть, что это понятие, обозначенное Владимиром Соловьевым и волновавшее русских символистов, имеет нравственное содержание, а Набоков упоен красотой дистиллированной, без примеси, без этической оценки.

Эти стихи перекликаются с пушкинской «Красавицей» («Все в ней гармония, все диво…»). Пушкинская красота, стыдливая и торжественная, уподоблена святыне, Мадонне. Набоковская соотносится с другими ценностями — с волшебством, с калиостровой наукой. Шаловливая любовь играет важную роль в набоковском театре.

Он, полновластный режиссер, может выйти на авансцену и объявить: «В зале автора нет, господа». В зале, в природе, в мироздании. Автора, то есть Создателя. И говорит об этом, играя, дурача публику, сдвигая ударение в слове «господа» на последний слог. В артистизме его мастерства игра не просто прием, а философия жизни. Узор — мелькающее, навязчивое свойство бытия, никем не разгаданное. Узор символ его поэтики. Сложнейшие ассоциации держатся на игровых связях — словом, звуком, смыслом — там, где логика неуместна, а линия топорна.

Орлы мерцают вдоль опушки.

Нева, лениво шелестя,

как Лета льется. След локтя

оставил на граните Пушкин.

На щербатом, грубом граните русской истории. И никакие пасторальные шелесты Леты этот след не сотрут. Искушенному читателю виден, конечно, здесь и рисунок, набросанный пушкинской рукой. Набоков прежде всего обращается к читателю искушенному.

Пушкин тоже родина Набокова. Десять лет он трудился над переводом и комментарием к «Евгению Онегину». Он не раз говорил, что Пушкин вошел в его кровь. И это правда. Но не вся. Пушкин невместим в параметры творчества, которое питается «бессердечностью невмешательства» (Зинаида Шаховская). Набоков не признавал в искусстве социальной значимости. Призывать милость к падшим и восславлять свободу в жестокий век — ему неинтересно. К тому же, свобода для него понятие относительное… «Порой самый безупречный художник, — пишет он о Пушкине, — пытается сказать свое слово в защиту гибнущих или недовольных, но он не должен поддаваться этому искушению, так как можно быть уверенным: если дело заслуживает страданий, оно лишь после них принесет неожиданные плоды. Нет, решительно, так называемой социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт моих сограждан, нет места в лучах моей лампы».

Верный своему стерильному аристократизму, он не хотел примешивать к искусству ничего лишнего, никаких «этических и педагогических вопросов». В Акакии Акакиевиче Башмачкине он вовсе не видит объект сочувствия. Он уверен, что «на высочайшем уровне искусства литература не занимается жалостью к малым и осуждением великих».

Такая литература похожа на уроки анатомии в прозекторской перед группой студентов. Препарированный предмет, лежащий на столе, загадочен и по-своему прекрасен. Нельзя не восхититься всей сложностью и слаженностью его частей. Но анатомическая практика не касается причин, почему он здесь оказался.

Вообще же Набоков предпочитает о смерти не распространяться. Исключение составляет драма в стихах, которая так и называется «Смерть». В этом, довольно длинном повествовании обсуждается короткая мысль, что «смерть — обрыв нежданный, немыслимый», что смерть это пустота. Герой драмы Гонвил рисует картину: летящий в пустоте всадник — инерция жизни, длящаяся после смерти. Но рано или поздно инерция кончается и «свист в пустоте» тоже…

Этот урезанный полет всадника, олицетворяющего жизнь, будет скопирован в «Лыжном прыжке» (1926 год), где лыжник, распятый в пустоте, зависает над бездной. Один и тот же — восхитительный и свистящий полет в пустоте.

Умершие герои в его книгах почти всегда исчезают мгновенно, будто слетают с гончарного круга. Он заявляет об этом ремаркой, через запятую. Смерть отца в «Даре», матери и отца в «Лужине», Давида в «Совершенстве», Аннабеллы и миссис Максимович в «Лолите», Владимира Ивановича в «Подвиге» и так далее и тому подобное. Он констатирует смерть, не более того. Как обрыв орнамента, узорчатой хитросплетенной ткани. Как будто этим обрывом или пустотой можно что-нибудь объяснить….

Он убежден, что творчество самодостаточный дар. Поэту довольно воображения и мастерства, чтобы творить свою вселенную. Он творец, звуковаятель, искатель словесных приключений, а все человеческие перипетии «только бред и прихоть Бога», которого люди почему-то называют Высшим Судией.

Аристократизм дворянского отпрыска сказался в стиле писателя — рафинированном и независимом. Порой кажется, что он играет в игру, условия которой не оговаривает.

Итак, социальные катаклизмы его не беспокоят. Но опосредованно он на них реагирует. Изысканно-эпатирующий стиль есть реакция писателя на окружающее варварство.

Покорный, как мул, советский читатель, «самый читающий в мире», был обкормлен идеологической кашей и «сапогами всмятку». Набоков не просто освежил ассортимент, но возродил вкус к утонченной духовной пище. Потребность в его искусстве закономерна. Хотя гурманный эстетизм — другая крайность, соблазнительная для тех, кого всю жизнь держали на голодном пайке. И это отнюдь не обыватель. Обыватель не испытывает духовного голода и набоковых не читает, разве что «Лолиту»…

Эстетический аристократизм комфортен и льстит ценителю прекрасного, как понимание иностранного языка человеку, начавшему его изучать. Но в среде ценителей прекрасного, свободной от этических принципов, тусуются потребители, которые не противостоят засилию уродства, а существуют сами по себе. Разумеется, они есть везде, не только в русской действительности. «Эстет, — писала Марина Цветаева в 23 году из Мокропсов, — это мозговой чувственник… Пять чувств его — проводники не в душу, а в пустоту: „Вкусовое отношение“, — от этого один шаг до гастрономии». Она имела в виду эстетство как явление. О Набокове (Сирине), возможно, и не слыхала, а ложилось рядом: «Словоискатель, словесный хахаль, // Слов неприкрытый кран, // Эх, слуханул бы разок, как ахал // В ночь половецкий стан!»

Беспримесная красота, ими исповедуемая, — род идолопоклонства. Почитание того видимого и доступного бога, которого изваял из золота брат Моисея Аарон — ваятель и умелый оратор. Это было произведение искусства, ублажившее всех, кто уклонился от нравственного закона.

***

Так же, как Лев Толстой в известном трактате «В чем моя вера» ответил на главный для себя вопрос, отмежевавшись от Церкви, так молодой Набоков в стихотворении «Знаешь веру мою» дает свой ответ, минуя христианские понятия. Его вера пантеистическая: в звезды, в зверьков, в червяков — в природу, олицетворенную российским пейзажем, научившем его «любить все пылинки в луче бытия». Но если Толстой, на свой лад перекраивая Евангелие, считал себя христианином, Набоков сомневался в личностном Боге и ни в какие «антропоморфические парадизы» не верил. И того, и другого отпугивало традиционное вероисповедание. Библейские мотивы встречаются в поэзии Набокова, но, в основном, как остроумные иллюстрации к известному художественному произведению. Но есть стихи кардинальные, касающиеся существа веры. Например, стихи о Богородице «Мать». Уже в названии видно намерение снизить, опростить образ. Что и достигается соответствующим антуражем: седая, страшная Мария; видение у гроба; бред рыбарей… Умерший Христос, умер навсегда и не отзовется ни на чей голос. Ни в третий день, «ни в сотый // никогда не вспрянет он на зов, // твой смуглый первенец, лепивший воробьев // на солнцепеке, в Назарете». Сказочные детали апокрифа украшают горькое сомнение: «Что, если этих слез не стоит наше искупленье?» В вопросе дан ответ: фантазия — бред галлюцинаций — не стоят человеческих страданий.

О том, что Христос почудился ученикам, что воскресение — галлюцинация, писал в своих книгах Э. Ренан. Теория критиков-рационалистов была популярна на рубеже веков, знаменуя очередной кризис христианства. Набоков воспитывался в атмосфере культуры, отравленной религиозным скепсисом. Философ Ницше «доказал» всем, что Бог умер. Эхо этого дерзкого афоризма прокатилось по российским городам и весям, аукнулось и в стихотворении Набокова. Голгофа — земная трагедия, вписанная в диалектическую картину мира. Не случайно в стихотворении и слово «первенец», будто у Марии были еще дети… Домысел из тех же апокрифических сказаний.

За всем этим стоит не просто скепсис, а горький опыт изгнанника, не знающего кому молиться: «Христу или Немезиде»? Но о чем молиться, он знает. Неважно, кому — лишь бы донести мучительную тревогу «о дивьем диве, о русской речи». Она сегодня искромсана, искажена (стихотворение «Молитва»). Искажена не похабным словарем, а невнятицей, зароненной в богослужебное таинство. Он смущен непонятным и диковатым, как ему кажется, действом: «И вот из мрака, церковь огибая, // пасхальный вопль опять растет». Вопль прорезывает стихотворение дважды, велегласно славя Праздник праздников; вопль заглушает сознание, задувает «огонь несметных свеч». Здесь, с этой сакральной невнятицы и начинается одичание русской речи, ее низкое косноязычье. Вопль гасит колеблющуюся, как свеча, веру, выдувает ее прочь за церковную ограду, и она находит себе там другие пристанища.

Это стихотворение, этот вопиющий фрагмент Пасхальной службы напоминает картину В.Перова «Крестный ход на Пасхе». Пьяный поп с дьячком, пьяные прихожане, а замыкает, нисподающее в овраг шествие, орущая «Христос воскресе из мертвых» дебелая баба. Дикость нравов в этой картине наглядно произрастает из дикого православия. Русская мысль часто припадает к антиклирикальным корням. Но англоман с детства, Набоков видел язычество, прикрытое христианским обрядом, не только на Востоке. И теснимый сомнением, хотел бы остаться «безбожником с вольной душой // в этом мире, кишащем богами».

И все же безбожником его признать нельзя.

Часто употребляемое и, может быть, ключевое слово в его словаре «ДРУГОЕ» намекает на некое запредельное состояние, к которому пробивается поэт сквозь уродство и какофонию мира. Набоковское «другое» это есенинское «несказанное, синее, нежное», блоковское «берег очарованный и очарованная даль» — то сокровенное состояние духа, выразить которое не под силу стесненному сомнением художнику. Получится все то же золотое божество, попирающее скрижали Завета. Через «другое» поэт силится выразить святая святых, но точнее, чем «та-та, та-та» сказать не вправе.

О себе, о поэте, он говорит устами Федора Чердынцева в «Даре»: «Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится всё, всё». Бесконечность здесь эвфемизм, то непостижимое другое, что у греков значилось под «неведомым богом». Греки не поняли и высмеяли апостола Павла, когда он в «неведомом боге» узнал Вседержителя, Творца неба и земли.

Опасность однозначного понимания не грозит музыкальному искусству. Музыка сродни чувству, которое определению не поддается. Не потому ли его литература так музыкально насыщена… Хотя он, если не лукавит, музыку терпеть не мог.

Звук набоковского стиха или фразы совершенен, как звук Страдивари в руках великого маэстро. Он играет смыслами и ассоциациями в разных объемах — строки, строфы или романа. Он соединяет их в свободных построениях, в закрученных сюжетах. Все его книги — и поэзия, и проза — это единый свод, один текст, только разной конфигурации, разного напряжения. Свод с зияющим проломом, как в валдайской церкви, откуда были видны облака или россыпь звезд.