Чертова кукла

8 марта 2017 Соня Комарова

В очереди на исповедь, прислонившись к стене, стоит молодая бледная женщина в уродливых очках, вид у нее строго-молитвенный и отрешенный. На ней длинная черная юбка и коричневая кофта. На голове — по-русски повязанный темный платок. Женщина нервно мнет в руках бумажку с перечислением своих прегрешений, перечитывает, достает из сумки блокнот, ручку, кладет на блокнот бумажку, что-то дописывает. От аналоя отходит седой маленький мужчина. Старушка впереди оборачивается и кланяется, прижав руки крест-накрест к груди. Женщина в очках торопливо складывает руки — в одной блокнот, в другой ручка, тоже кланяется. Сумка съезжает с плеча, и женщина ставит ее возле себя на пол.

Эта женщина — я, 25 лет назад. А может, 23, неважно. Я была такой лет 10, не меньше — нервозной, религиозной, депрессивной.

Моя вера проклевывалась в дни гибели Цоя, убийства отца Александра Меня, когда Тамара Глоба по телевизору предрекала шесть затмений, военный переворот и голод. Насчет голода она не ошиблась. Хотя в прямом смысле голодать не пришлось, дни были наполнены тревогой о том, что и где раздобыть, сначала дефицитом стали яйца, трудно стало купить хлеб и молоко, чтобы выкупить сахар — давились в очередях, потом ввели талоны, потом карточки.

«Мужчина, у вас яйца уже вырезаны?» — «Вырезаны-вырезаны», — кивает мужик. Продавщица должна была сама вырезать бумажный квадратик на определенный продукт из большой карточки.

Ходили слухи о войне с Ираком, все время жили в ощущении, что надвигается что-то плохое: или диктатура, или гражданская война. Мужа чуть не забрали на сборы, дите малое, а я боялась, что на войну, ходила, угрожала военкому, что если кормильца заберут — сяду с младенцем под его дверью. Мясопустные времена были, военком мужа отпустил.

На этом нервическом фоне я настояла на крещении своего первенца, которому тогда был годик. Настоятель храма, недавно отданного Церкви краеведческим музеем, импозантный молдаванин, велел мне уйти, и я маячила сзади метрах в двадцати, страдая от воплей своего младенца, выворачивающегося из рук крестной.

Люди стали готовится к гражданской войне, сушить сухари, закупать свечи и спички, потом массово стали ставить железные решетки на окна.

В этом году я уже знала, когда Прощеное воскресенье — оно пришлось на 17 февраля, и в этом день я думала о том, что никто никого не простил, стоя в озлобленных очередях. На референдум я не пошла, к тому времени я считала, что все это суета сует, поэтому не отдала свой голос ни против, ни за сохранение СССР и президентство.

19 августа 91 года я поехала в этот храм и подала записку о Горбачеве за четыре рубля — чтоб за его здравие молились два месяца.

В это время я еще дописывала диплом по русской религиозной философии. «Вехи», «Из глубины» — будто новый мир открывался. Моя посуду, гладя белье, гуляя с малышом, я думала о Добре и Зле, насилии и терроре, Боге и дьяволе, мучилась от своей «червеобразности», как я это называла, то есть бездарности и никчемности, гадая, чего же хочет от меня Мироздание.

Тогда я еще не закрыла для себя Хармса и Хемингуэя, Цветаеву и Цвейга, мечтала о Париже, не зная, что это все грех и отвлекает от молитвы.

А потом я крестилась, уговорив на это же и мужа, который был готов еще меньше, чем я. Но я имела далеко идущие планы — мне надо было уговорить его венчаться: я узнала, что жить без венчания — грех и очень страдала по этому поводу. Позже я добилась своего.

Началась моя многолетняя духовная жизнь, полная невротических переживаний и редких радостей. Радость была вначале — после крещения был небольшой промежуток времени, когда все казалось мне омытым новым светом, будто стеклянная мутная стена между миром и мной рухнула. Радость была на Пасху, радость была порой после причастия — но она уходила так же быстро, как приходила, словно приоткрывалась затычка в каком-то резервуаре души, и благодать, как вода уходила в трубы.

Сложно сказать, в какой момент это чувство ушло, а на его место пришли монотонное принуждение себя к молитве, выстаивание служб, не приведшее в итоге ни к чему, кроме варикозной болезни и усугубившихся проблем со спиной.

Но в храме нашелся круг общения — мамочки с детьми, и скоро я заняла свою комфортную нишу в этом сообществе. Мы гуляли с детишками и с важным видом обсуждали высокодуховные темы — часами. Из тех церковных подруг сейчас я общаюсь только с одной — и то несколько раз в год.

Я запоем читала все, что подворачивалось под руку — наполняла книжные полки всем, что могла купить на небольшие свои свободные деньги — благо, ни на косметику, ни на шмотки я практически ничего не тратила. Смотрю сейчас на свои фото тех лет и думаю — почему же мне никто не сказал, как ужасно я выгляжу в этих длинных юбках, в этих страшных очках?

Очень меня беспокоили близкие, которые, как я была уверена, непременно станут добычей ада, если не уверуют и не покрестятся, а бабушка — если не покается и не причастится. Помню, какие постные рожи корчила, когда бабушка поминала черта (у нее было любимое ругательство — чертова кукла), как назидательно и занудно ей выговаривала. Как о многом я могла поговорить с ней, художницей, переводчицей, знавшей несколько языков, пока она была жива, если бы моя голова не была занята мыслями о том, как бы обратить ее к Богу…

Мои исповеди в течение долгих лет — наверно, лет около пятнадцати (страшно подумать) — были просто комическими номерами. Поскольку «настоящих» грехов практически не было, я бесконечно собирала помыслы. Помню, как бегала к священнику уже после исповеди перед самым причастием, чтобы уговорить выслушать какой-то еще грешок — то ли на кого-то не так посмотрела, то ли что-то не то подумала, и не могла идти такой нечистой причащаться, никак не могла. И священник терпеливо говорил: вы уже исповедовались, идите, причащайтесь.

Или эти бумажки. Дома напишешь конспект, а потом в очереди дополняешь и дополняешь. При этом исхитряясь, как бы так изящно сформулировать — филолог же!

Потом, когда в жизни настал совсем другой период, и я стала на дружеской ноге общаться с попами, которых раньше могла только трепетать, один из них рассказывал мне, как некоторые бабы обожают рассказывать на исповеди, как они грешат с мужем — и так-то он ее, и вот так, и вот эдак, со всеми подробностями. Мне на эти темы говорить было невыносимо, но я знала, что надо, это ж самые ужасные грехи — в пост с законным мужем, а если сны какие-нибудь «нечистые» или мысли — вообще мрак. Смешно, что эротические сны мне снились исключительно тогда, в период лютого неофитства. А потом — как отрезало.

Как-то раз я слегка влюбилась в одного молодого симпатичного батюшку. И надо мне было как-то нестыдно признаться в этом на исповеди, ибо служил-то он в нашем храме, и я чувствовала себя обязанной и имя его назвать. Долго думала. Влюбилась — не подходит, не та сила чувства, нет. Симпатизирую — ну дак что в этом плохого? Наконец сочинила, могу подарить, если кому надо: «испытываю сверхдолжную симпатию к отцу N.».

Сейчас принято ругать попов и монахов и валить на них все глупости, сотворенные унылыми неофитами. Нет, мне не в кого бросить камень. Даже в того юного попа с горящими духовным светом очами, в которого я тоже была слегка влюблена, и который на мой вопрос: что делать, пост, а муж хочет близости, — сказал ничтоже сумняшеся: мало ли что он хочет, потерпит.

Ни тем более в настоятеля ставшего родным за многие годы монастырского храма, благообразного молодого архимандрита. Уж не знаю, о чем он думал, выслушивая мои исповеди, но думаю, может, он ценил, что я всегда старалась быть насколько возможно краткой, и относился ко мне дружелюбно, хотя в духовные чада так и не взял, а я так мечтала. Не помню, чтобы он мне что-то навязывал, хотя в моем тогдашнем состоянии мне достаточно было сказать что угодно, обронить, не думая, пару слов, — я воспринимала это как истину в последней инстанции.

Был еще славный батюшка средних лет, который как-то раз сказал мне на исповеди: вам бы сходить к сексологу. Я было потрясена. Священник, который посылает православную женщину к сексологу, — в 98-м году это так же шокировало, как сейчас совет пойти причащаться в костел. Потом он с жаром добавил: «Вот я всегда свою жену спрашиваю — было ли ей хорошо!»

Исповедоваться и причащаться я ходила один раз в каждый из постов, когда сын подрос — немного чаще. Обычно тогда, когда начинала чувствовать какой-то сильный душевный дискомфорт, который, как я теперь думаю, был явным проявлением невроза. Семейная жизнь была сумбурной, тяжелой, во многом из-за меня, достававшей своим православием и мужа, и сына, хотя, конечно, и из-за походов благоверного налево и его постоянных пьяных тусовок.

Ребенок постился лет с трех — весь пост без мясного-молочного, с незначительными какими-то послаблениями, выстаивал со мной все службы — бабульки очень умилялись. Читала ему детские жития святых, детскую Библию. В какой-то период считала, что вредны мифы, сказки, слава Богу, это прошло быстро, когда сыну было лет 11, мы вместе читали Нарнию, а потом Хоббита и Властелина колец. Но до этого помню, как оскорблялись мои чувства, если ребенок смотрел в пост мультик или фильм — что я, конечно, старалась ограничивать до минимума — и смеялся. Особенно это задевало в Страстную, и я начинала выносить ему мозг, что это нехорошо и грешно.

До определенного возраста сын послушно посещал храм, ходил в воскресную школу, благо, там было много мальчишек, с которыми можно было потусить. Лет в четырнадцать все это стало сходить на нет, последний раз он приходил на Пасхальное богослужение лет восемь назад. Сейчас ему двадцать восемь, он антиклерикал и увлекается писаниями ЛаВея. Я утешала себя тем, что, даже отойдя на время от Церкви, он всегда будет знать, куда пойти в минуту жизни трудную. Но такие минуты у него были, а в церковь он так и не вернулся. Хорошо еще, что обиды он на меня за свое православное детство не держит, хотя говорит: уж лучше вместо воскресной школы отдали бы меня в научный кружок какой-нибудь.

Последний раз я была на исповеди лет шесть назад, незадолго до развода с мужем. У нас все давно шло под откос, и в какой-то момент я поняла, что больше не могу — ничего, кроме мучений, нам обоим наша совместная жизнь не приносит. Даже сын с надеждой спрашивал: «Мам, может, ты подашь на развод?»

Тогда я не думала, что это будет последний раз. Исповедалась своему приятелю, молодому славному батюшке. Мы сдружились с ним в то время по очень деликатной причине — у него был бурный роман с прихожанкой, и он, как человек добропорядочный, очень этим терзался и делился со мной. Со мной — потому что знал, что у меня тоже «любовь нелегитимная» к одному иеромонаху. Во время исповеди оба мы делали вид, что я ничего не знаю о его тайной жизни. Никаких нравоучений, конечно, он мне не читал.

Потом я поняла, что обманывать Бога больше не хочу — раз не готова каяться в своей влюбленности, так зачем и устраивать эти спектакли с покаянием. Хотя периодически я говорила про себя: Господи, ну если Тебе это неугодно, сделай же что-нибудь, чтобы моя влюбленность и наша опасная дружба прекратились. Но Господь молчал, и ничего не происходило.

В моем отходе — не скажу пока уходе — из Церкви, упомянутый иеромонах сыграл немаловажную роль. Одно время, работая на местный сайт, я часто брала у него комментарии на разные темы — он умел ярко и образно, порой парадоксально, формулировать свои мысли. Сначала общались по телефону, а как-то раз я решила взять у него интервью.

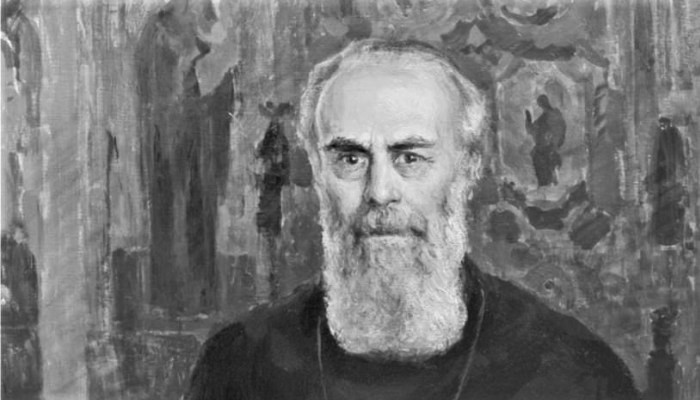

Он оказался старше, чем я его представляла — почти седым, с ухоженной бородкой а-ля итальянский падре и веселым немонашеским взглядом. Был весьма острым на язык и замечательным собеседником. За несколько встреч он расшевелил умственное болото, в котором я пребывала последние годы. Сначала шокировав меня утверждением, что христианство и православие — разные религии, потом выразив свое неприятие почитания мощей, пошутив, что не хотел бы стать святым хотя бы потому, что не хочет быть растащенным по кусочкам. К тому времени, благодаря книгам Кураева, я уже более трезво смотрела на христианство, чем в первые годы своего неофитства.

Общение, вскоре перешедшее в нечто большее, чем просто дружба, завершило процесс моего пробуждения от душевного и духовного сна. Я второй раз будто вынырнула из тягостного серого сна к теплу и солнцу. Сначала легкий и вдохновляющий, но вскоре ставший душным, роман с ним умер через три года, но это отдельная и довольно трагическая история.

Сейчас я посещаю храм три раза в год — в Великий Четверг на службу Двенадцати Евангелий, в Пасхальную ночь и на Рождество Христово. Я давно не была в монастырском храме, где чуть ли не жила долгие годы. Я еду на окраину города в маленький деревянный храм, где настоятельствует тот иеромонах. У него на приходе теплая домашняя обстановка, разгуливают коты, поет маленький хор из прихожан, служит он бодро, а проповеди говорит не длиннее пяти минут. Прихожане его любят. Я стою всегда у дальней стены, и он, будучи близорук, никогда не замечает меня — я ухожу всегда до отпуста.