Есть ли в такой церкви место Христу?

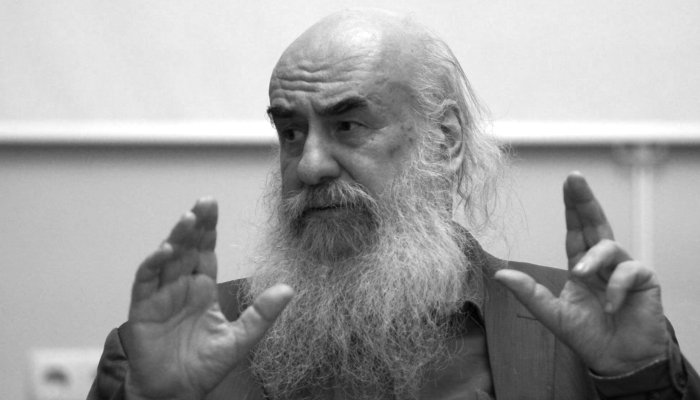

25 мая 2017 священник Филипп Парфенов

(Ремарки на полях по прочтении романа о том, как мы пришли «от веры к скрепам»)

Читая только что выпущенный роман Дмитрия Саввина «Превыше всего», испытываешь непростые ощущения. Конечно, рано или поздно что-то подобное на тему «церковной, нецерковной и антицерковной жизни» должно было появиться, и время для этого пришло. С другой стороны, я сам, во многом очевидец всего того, о чем написано на страницах книги, там выведен под именем священника Филимона Тихикова довольно карикатурно, пусть и сравнительно безобидно. Но некоторым другим моим знакомым или даже друзьям по Забайкальскому краю, где мне довелось прожить и прослужить первые мои четыре года священства, досталось гораздо сильнее.

Разумеется, жанр сатиры-карикатуры имеет права на существование. Поп Федор Востриков из «Двенадцати стульев» — в чистом виде такой сатирический персонаж. Но данный роман все-таки не выглядит сатирическим, он другого жанра. Поэтому напрашивается предположение, что автор, будучи еще работником при епархиальной канцелярии и иподиаконом правящего архиерея, начиная примерно с 2002 года, когда я уехал из епархии (до этого мы практически тогда не пересекались), чаще всего собирал о разных служителях Забайкальской провинции всевозможные слухи, как имевшие под собой определенную основу, так и абсолютно пустые. Конечно, для художественного произведения может сгодиться всё подряд, и вроде придраться не к чему. Но весьма точные детали биографии персонажей, слегка измененные фамилии или иногда даже оставленные без изменений имена некоторых из них как бы совершенно ясно намекают на тех, о ком идет речь, и в весьма небольшом церковном мире Забайкалья эти люди всем известны. И у кое-кого среди них и их близких друзей может создаться устойчивое впечатление, что их просто вымазали грязью, пусть даже слегка и мимоходом. Видимо, либо автору романа стоило изображать героев более завуалированно, либо под менее похожими именами, чтобы не создавалось соответствующего впечатления. А так, в этих более чем прозрачных намеках автор, как думается, временами переходил границу этически допустимого.

По своей молодости Дмитрий Саввин мог знать изнутри далеко не всё, что происходило в Читинской (в романе – Мангазейской) епархии на рубеже 1990-х — 2000-х. Я впервые увидел его еще десятиклассником в Чите, где тогда служил, когда он делал доклад на епархиальных «Иннокентьевских чтениях» о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», весьма глубокомысленно применив к нему евангельскую притчу о блудном сыне (доклад, надо отметить, произвел на многих впечатление и был составлен талантливо). Это был миловидный такой благочестивый юноша «алеше-карамазовского» типа, тогда 17 лет, впоследствии почему-то уклонившийся в радикальный национализм. Вскоре он стал пономарем при кафедральном храме Читы, потом подключился и к другой деятельности возле правящего архиерея, епископа Евстафия (в романе – Евсевия), ставши его иподиаконом и одно время даже редактором епархиальной газеты. Продержавшись в таком положении лет пять-шесть, он перебрался в конце концов в Петербург. А из Питера в 2015 году — в Латвию по политическим мотивам. Это в общем как бы не имеет отношения к сюжету романа, но надо иметь в виду, что личные симпатии и антипатии автора, человека далеко не простого самого по себе, выраженные на страницах романа в отношении тех или иных персонажей и обусловленные и слухами, и излишним доверием к оценкам тех лиц, с кем он близко общался, могут либо иметь весьма косвенное отношение к реальным лицам, живущим и служащим в нынешней Забайкальской митрополии, либо не иметь с ними просто ничего общего. Автор, впрочем, и сам это говорил в своем интервью, но это следует здесь еще раз подчеркнуть.

Например, с «Вадимом Челышевым», бывшим иподиаконом «епископа Евграфа», у нас до сих пор поддерживается дружеская связь, и когда он узнал о том, как и в каком виде он выведен в романе, он был особенно расстроен. Ну не было у него никакой интимной связи с «Еленой», супругой «отца Ярослава Андрейко». Да, в реальности священника, его матушку и «Вадима» можно часто было видеть вместе в конце 1990-х, и ехидные слухи весьма быстро распространялись по городу. Да, «Вадим» сожалеет, что по молодости сам подавал повод к подобных слухам и иногда переходил некоторые границы в таком общении. Ему даже приходилось объясняться в этом епископу Евстафию вскоре после его прибытия на кафедру… Кстати, «Вадиму» в романе вложены очень даже верные по сути слова:

«Душу его вдруг наполнила жгучая, нестерпимая ненависть ко всей той приходской своре, всем этим матушкам и «трудницам», послушникам и пономарям, которые не знают лучшего развлечения, чем сутки напролет пережевывать сплетни о чужой жизни. «Своего ничего нет!.. Ни подвигов, ни грехов! Зато вот до чужих грехов всем дело есть, большое дело, огромное!»»

Сейчас, когда он сам давно живет в Москве, успешно женат и имеет детей, а в Чите по-прежнему остается его мать, возобновление тех старых слухов им видится как-то совсем для него не кстати, и его резкую реакцию вполне можно понять. Аналогично можно отметить и про благочинного, отца «Василия Васильева», впоследствии «игумена Кассиана». Как бы критически к нему ни относиться (а было за что, безусловно), но слухи о его постоянной связи с секретаршей, «Натальей Юрьевной», в общем и остаются слухами примерно того же плана, еще даже менее правдоподобными, чем в случае с «Вадимом» и «Еленой». Примерно то же можно сказать и в отношении отца «Евгения Панасюка». Он был обвинен в результате личного конфликта с одной из прихожанок в грехе, неминуемо предполагавшим извержение из сана, и никаких доказательств тому не было, но архиерей моментально принял ее сторону; слава Богу, это было уже в 2010 году (а не как в романе, в 2003 — 2004-м ), когда заработал худо-бедно Общецерковный суд. Священник подал апелляцию в ОЦС по поводу действий в отношении его правящего архиерея; судебное разбирательство шло полтора года, и весной 2012-го решением Суда он был оправдан, восстановлен в священном сане, и теперь служит в одной из епархий центральной России. Мне действительно пришлось принимать некоторое участие в его и моральной поддержке, и в распространении некоторой информации в интернете. В главе «Вместо эпилога» автор романа пишет об этом так:

«Отец Евгений Панасюк оказался значительно более востребованным диссидентом (то есть, по сравнению с «Георгием Тарутиным», в реале о. Сергием Таратухиным, отказавшимся освящать новое здание колонии, где тогда сидел Ходорковский, чему в романе тоже посвящена целая глава – свящ. Ф.) – правда, исключительно в церковной сфере. Из Мангазейска он уехал, вернувшись на свою малую родину. Теперь он активно обличал в интернете мангазейского Преосвященного, а равно и благочинного, и всех вообще. В этом деле ему помогал отец Филимон Тихиков, которого Евграф таки выгнал из Вены и который теперь обретался заштатным священником в Москве. Имея явный избыток свободного времени, он предпочитал тратить его на написание обличительных постов в блогах и неизменно поддерживал на форумах Панасюка, особенно напирая на тот возмутительный факт, что все статьи, которые он, отец Филимон, написал для «Православного Мангазейска» в Вене, так и не были опубликованы».

Последнее предложение – в чистом виде карикатура (ни одной статьи специально для епархиальной газеты написано мной не было; хотя я сначала и предлагал это, но потом быстро понял, что скорее оказываюсь в глазах правящего архиерея персоной нон-грата). Насчет «выгнал из Вены» тоже оставим на совести автора (до того я в книге выведен как любимчик «Евграфа», которому всё сходило с рук и прощалось, в отличие от других священников, и с чего бы тогда ему со своим «любимчиком» так надо было поступить? Впрочем, с «Евграфом» за границей в самом деле было непросто, в отличие от Читы-Мангазейска, и решение о досрочном завершении командировки инициировал как раз я сам). Карикатурно также изображен в романе отец «Владимир Ревокатов», из бывших военных. Я сначала даже просто не сумел опознать его! Думая, что это кто-то из тех, кто приехал в епархию уже после моего оттуда отбытия. Оказывается, я его хорошо знал, и мы до сих пор также поддерживаем дружеские связи. На страницах книги он вышел каким-то простачком-дурачком. В действительности он совсем не таков, и судьба его в епархии сложилась куда более трагично. Он был лишен сана по какому-то совершенно абсурдному и бездоказательному обвинению в 2008 году, на основании чистых слухов, которым архиерей излишне доверял, если они озвучивались его ближайшим окружением… Некоторое участие в его деле мне тоже приходилось принимать. Слава Богу, в 2014 году он был также оправдан решением ОЦС, и сейчас, действительно, служит в кафедральном соборе Читы, как это отображено в романе относительно 2004 года.

Что касается самого Преосвященного «Евсевия», то, вопреки реально показанным в книге негативным тенденциям, обострившимся в епархии в период его правления, он в целом изображен весьма человечным архиереем. Он таким, пожалуй, и был в первый год пребывания на кафедре, перед тем, как власть его испортила окончательно. Вопреки написанному об отце «Филимоне Тихикове», которого еп. «Евсевий» сразу же поставил под сильное подозрение, реальные мои отношения с Преосвященным первый год складывались вполне успешно – я поверил новому епископу, причем, будучи уже выведенным за штат Читинской епархии по совету предыдущего архиерея и числясь клириком Иркутской, я специально попросился обратно в Читинскую, был награжден камилавкой, настоятельствовал в отдельном новооткрытом приходе, где дела пошли, можно сказать, «в гору». И когда мне через год позвонил епископ «Евграф» (а вовсе не я его «бомбардировал» письмами и телефонными звонками, как в романе), предложив служение за границей, я не смог сразу дать согласие и затруднялся, какой ответ дать. Ответил окончательно только через неделю, приняв его предложение. Потом уже нисколько не пожалел об этом, ибо с каждым месяцем становилось ясно, как в епархии «закручиваются гайки». Автор в некоторых местах сам об этом пишет, передавая мысли настоятеля Свято-Воскресенского храма иеромонаха Игнатия Пермякова:

«Он чувствовал: вокруг, в епархиальной атмосфере, что-то изменилось, точнее, — что-то оборвалось. Как в горах иногда срывается маленький камешек и никто этого не замечает. Но этот камешек неизбежно, уже через несколько секунд, сорвет лавину – и когда эта лавина пойдет, остановить ее будет невозможно. И очень нехорошо придется тем, кто окажется у нее на пути».

Этот «отец Игнатий» выведен в романе как едва ли не главный положительный герой среди всего духовенства Мангазейска, притом весьма привлекательно. Зная реального прототипа, многие читинцы, думаю, удивились бы. Я лично даже порадовался за него – все-таки кому-то он мог открываться своей светлой стороной характера. Ибо то, что автор романа приписал отцу «Евгению Панасюку», к которому он явно не благоволил, как раз можно было прежде всего отнести к этому положительному герою романа:

«Хотя к тому времени в России времена крутых бандитских разборок, со стрельбой и взрывами, уже завершились, Мангазейск, по провинциальному обыкновению, слегка отставал, и потому криминальные авторитеты здесь еще пользовались определенным влиянием и даже почтением. Отец Панасюк общался с этой публикой очень охотно, венчал их самих (буде у них появлялось такое желание) и, конечно же, регулярно бывал у всех в гостях».

И то, что отец «Игнатий» уехал из своей родной Алма-Аты, видя, как там на глазах портится духовная обстановка, а здесь она еще была вполне здоровой, по версии романа, имело под собой гораздо более прозаические причины – батюшка просто уехал, чтобы побольше зарабатывать, осесть в России и родственников своих туда со временем перевезти (отчасти в романе, впрочем, это отражено). Но может, это все слухи недоброжелателей? Даже если так, то автор здесь доверяется другим слухам и рисует ту картину, которая ему больше нравится. Впрочем, мы здесь стоим перед следующей глобальной проблемой: одна из общецерковных болезней состоит, в частности, в том, что в отсутствие адекватной и достоверной информации о реальном положении дел вследствие общей замкнутости, непрозрачности и даже некоторой секретности жизни разных епископов и священников, многим приходится довольствоваться слухами, причем подчас сомнительными или даже клеветническими.

Одно из самых сильных мест в романе – уже в конце, перед эпилогом. Глядя на возведенные стены нового кафедрального собора, по замыслу епископа «Евсевия», запланированного быть вторым или третьим по величине в России после Храма Христа Спасителя, автор, вкладывая мысли его любимому «отцу Игнатию», задает следующие вопросы:

«Цвет кирпича, из которого были возведены соборные стены, в сумерках все больше напоминал цвет свежего мяса. «Только ли святой водой? Уж не жертвенной ли кровью?» — спросил сам себя отец Игнатий и даже не удивился собственной формулировке. Сколько человеческих сил впитали в себя эти стены? Сколько людских судеб было переломано и перепахано ради того, чтобы они поднялись над землей?… И начинало казаться, что здесь, на этой стройплощадке, уже совершается богослужение. Но не почитание евангельского Пастыря и даже не служба будущему грозному, но справедливому Судье-Вседержителю. Это совсем иной, очень древний, вырастающий из самых глубин земли культ. Древний и страшный… Страшный как раз своей древней, нечеловеческой, хтонической природой. Который принимает жертвоприношения с безстрастностью одноклеточного, засасывающего бактерии. И продолжается безостановочный рост, и продолжается поток бактерий… «А разве неискренни были жрецы Ваала? Разве они не были благочестивы – по-своему, конечно? – продолжал спрашивать себя отец Игнатий. – И эти, в Латинской Америке, как их… С обсидиановыми ножами, которые людей тысячами резали. Тоже ведь веровали. И тоже служили алтарю. Только вот алтарь у них был свой…»

Вот, в общем, и главная проблема, поставленная в романе достаточно остро и смело. Есть ли в такой церкви место Христу? Какому Богу (или «богу») у нас в реальности служат? Или Его имя просто произносится языком бесконечное множество раз служителями алтарей, тогда как сердца их неизвестно где вообще пребывают и к кому (или чему) устремлены? «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»… В заключение уместно напомнить про дневниковую запись прот. Александра Шмемана, сделанную более 40 лет в эмигрантском далеко, которая дает яркую иллюстрацию данному роману и показывает, насколько мы все, включая его автора, можем быть в те или иные моменты заложниками нашей внутрицерковной обстановки:

««Церковность» должна была бы освобождать. Но в теперешней ее тональности она не освобождает, а порабощает, сужает, обедняет. Человек начинает интересоваться «старым» и «новым» стилем, епископскими склоками или же всяческой елейностью. И духовность он начинает воспринимать как необходимость читать скверные книги, ужасающие по своей бедности и риторике, всякие брошюрки о чудесах и чудотворных иконах, всякую сомнительную «поповщину», все время болтать на религиозные темы. Вместо того чтобы учить его по-своему смотреть на мир, на жизнь, Церковь учит его смотреть на саму себя. Вместо того, чтобы по-новому принять самого себя и свою жизнь, он считает своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный, постным маслом пропахший камзол так называемого «благочестия». Вместо того чтобы хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раздражительным, узким, нетерпимым и очень часто просто злым и уже даже не раскаивается в этом, ибо все это от «церковности». Яков в «Убийстве» Чехова — как все это верно и страшно. «Благочестивому» человеку внушили, что Бог там, где «религия», и потому все, что не «религия», он начинает отбрасывать с презрением и самодовольством, не понимая, что смысл религии только в том, чтобы «все это» наполнить светом, «отнести» к Богу, сделать общением с Богом. В сущности, все это любовь лесковских купцов к «громкости в служении». Ужас «приходской залы» с портретами архиереев и объявлениями о приходских блинах…» (21 февраля 1974 г.)

Читайте также: