«Христос Воскрес!» — как умирал Василий Розанов

5 февраля 2019 Сергей Дурылин

Сто лет назад умер писатель, религиозный мыслитель, публицист Василий Розанов. Отец Сергий Дурылин вспоминает кончину своего друга.

***

16 января (3 января) 1919 г.

Вечером. Был у В. В. Ему худо. Язык плохо слушается, — как страшно: не повинуется. Речь не выходит. Он тих и сам про себя жалуется: «Я все хнычу». Но не хныкал. Я принес ему стакан меду от Софьи Владимировны. Он скушал ложечку. «Я только капельку».

«Я все читал: гиметский мед. Что такое?»

Я сказал. «Ну, вот я его мысленно ел прежде». Молчал. Принесли бумагу и чернила — молчал, что-то думал, что-то думал выразить, но он был так беспомощен, так явно — уже вне писания, даже и «карякания» своего!

— Я знаю, что скоро умру, но когда — не знаю. Я весь словно в каком-то мареве.

Помолчал.

— Поцелуйте меня.

И мне что-то зашептал:

— Матовое. Матовое, — и еще что-то: «я ведь знаю, что это — грех…» И мучительные усилия что-то сказать. Язык не хочет служить мысли. И другим шепотом, ясней, тверже, так, что Надя слышала:

— Христос Воскрес!

Я, пораженный, не нашелся, что ответить. И опять:

— Христос Воскрес!

Тут я наклонился над лицом его, — над милыми смотрящими глазами и сказал:

— Воистину воскрес!

Потом он опять замолчал. Только прислушивался к разговору с Надей, с Варварой Дмитриевной*. Он не спал ночь.

— Мамочка милая, неоцененная, труженица моя вечная, ты лучше дочерей, ты всех у меня лучше, но лучше и тебя — сон.

— Усни, папочка.

Я поцеловал его, и мы вышли.

В столовой остановились стенные часы. У Варвары Дмитриевны были слезы на глазах.

— Это к большому несчастью.

— Что вы, Варвара Дмитриевна. Вот у меня давно стоят, и я жив… — пошутил я.

Но это несчастье будет, скоро, будет. Он слабеет. Ко всем мирен. Ни к кому вражды и суда. Татьяна Васильевна говорит: «Он проживет еще неделю». Все просил перевернуть его на левый бок. Мы перевернули.

17 января (4 января). Вечер. Был у В. В. Ему получше. Ночью спал и не курил. Лежит весь с головою укутан. «Так хорошо». И просит не раскрывать его. И голос идет из груды теплых вещей, а лица не видно. Потребовал, чтобы меня напоили чаем. «И с сахарином». Потом заснул.

8 февраля (26 января). Суббота. 23-го, в среду, около 12 ч. дня по старому времени скончался Василий Васильевич.

Я был у обедни и пришел около 11 ч. к Софье Владимировне. Мальчики (Юша и Миша) встретили меня: «В. В-чу очень плохо. Мама к нему собирается». Софья Владимировна*** сказала мне: «Час тому назад заходил о. Павел [Флоренский]. Его в 5 ч. утра вызвали к В. В. По дороге он встретил о. Павла от Рождества [Павел Милославин (1860-е—1937) — священник церкви Рождества Христова на Вифанской улице в Сергиевом Посаде. Т. В. Розанова вспоминала, что Василий Розанов его очень полюбил], тот шел со Св. Дарами от В. В. Он причастил его по его собственному желанию. Наш о. Павел прочел отходную. В. В-ч всех узнает, но уже не говорит».

(..) В. В. лежал на постели, укрытый грудой теплых вещей, — он все жаловался на холод, — поверх горы теплых вещей байковое, зеленое одеяло с разводами. Он два дня ничего почти не ел. В ногах стояла безмолвная Варвара Дмитриевна, не слезы, а слезки текли по ее лицу. На откинутом верху одеяла лежала горстка пепла от папироски. Голова В. В-ча высилась на белой подушке. Глаза его открыты; но уже явно не видят. В них нет ни остроты зрения, ни розановского «глазка»; они смотрят широко, по-новому, точно видят что-то спокойное, широкое, новое, но вместе и ожиданное. Он за десять дней, что я его не видел, очень исхудал. Нос сделался большим, острым, а лицо маленьким, — какой-то «старичок»; маленький «старичок».

Личико с «кулачок». Мокрота мешала ему дышать; видно было, как дыхание — значит: жизнь! еще жизнь! — идет по горлу, — и хлюпает что-то в горле, но тихо, не шумно, — как громкое дыхание, а иногда хлюпанье, бульканье на секунду, на минуту прекращается, — и слышно, как он дышит. Тело его неподвижно. Оно покойно. Кажется, жизнь вся взбирается ко рту, течет по горлу, к устам, — и когда уйдет, то тело никак не будет сопротивляться. И это поражало и радовало: привычно было думать, что он будет метаться по постели, отмахиваться, кричать или частым-частым говорком (как в августе мне с Софьей Владимировной) приговаривать: «жить! жить! жить!»; или мешать будет слова со слезками, как 1-го января: «уходит, уходит, уходит!», — и ничего, ничего этого не было.

Он умирал тихо, покойно, в великой тишине и простоте. Ничего не исполнилось из того, что думалось о его смерти: дети (Вася, Варя, Надя) осенью втроем говорили, как будет умирать папа, и плакали, боясь, что он умрет страшно; причаститься не откажется, но так, прохудом, мимоидя как-то, и будет бороться со смертью, брыкаться, кричать — от рака, от страшной боли: мать его умирала от рака; сам он 1-го мне говорил: «я умру через 10 минут после того, как вы уйдете». И плакал.

А теперь мы пришли ровно-ровно за 10 минут до его смерти, и умирал он, как таинство совершал. На лице не было никакой муки, ни тени страдания, ни черты безпокойства и страха. Он тихо, все тише и тише додыхивал свою жизнь. Агония — борьба, а он ни с кем не боролся. Не шевелилось над его телом ни одной складочкой одеяло; пепелок от последней, выкуренной им, папироски, не рассыпался на откинутом у его груди конце одеяла. И казалось, он все слышит. И я думаю: он и слышал. «У папы необыкновенный слух», — сказала Надя. Таня полезла над ним, стоя на стуле, к образу и зажгла лампадку перед образом св. Великомученицы Варвары. На столе горела восковая свечечка. Дочери стояли на коленях и горячо молились, тихо плача. Тихая стояла Варвара Дмитриевна в ногах и смотрела на него — со своими слезками, еле-еле видными на лице. Я стал на колени и заплакал. Софья Владимировна взяла молитвенник и стала читать «Канон Богородице на отход души». Вокруг него была молитва и тишина. Никто и ничто не нарушило его тихого отшествия.

Легкое клохтанье в горле прекратилось. Ему легче стало дышать, и стало еще тише. Дыханье стало глубже и реже. Он тихо доделывал трудную работу, доживал: доносил до конца дыханье жизни. Еще дыхание; еще дыханье. И ни мускул, ни складочка не двигается на лице, но это не оттого, что оно окаменело и каменно, нет — это оттого, что оно спокойно, совершенно, до глубины спокойно. Оставшийся ручеек жизни течет еле-еле, в его теле, тихо-тихо, слабея-слабея, но незамутненно, ничем не тревожим, ничем не пресекаем, — и вот сейчас и не увидим, как впадет в великий неведомый тишайший океан вечной жизни.

Точно воздух вокруг него чудесен и несказанно ароматен — и он глотает его глубокими, глубокими глотками, и так он ароматен, так драгоценен, так сладостен, что и нельзя часто глотать: глотки все реже, все реже, — точно насыщен он, уже почти насыщен. А лицо еще спокойнее, еще мирнее. И вот он с нами — и не наш: нет того В. В-ча: как мог такой, — такой как теперь, как тот, что с нами — плакать, говорить, просить, писать, курить папироску, — … Все то — небыль, и только то, что теперь, и быль, и истина. Вот тот В. В., который был, а тот, другой — тот не был.

Таинство свершалось и, когда оно свершилось, — никто не заметил. Слышались тихие, тихие молитвенные воззвания к Богородице. Горячо, слезно — и тихо, без тени горечи и взывающей скорби, молились дочери. Еще тише стала тихая Варвара Дмитриевна. Она потом сказала мне: «Вы видели, он улыбнулся три раза». Чуялось, что таинство уже свершено. Но все были в молитве. Была только тишина и молитва. Вдруг Софья Владимировна остановилась читать, и взглянула на него, и сказала, чуть слышно: «Кончился».

А он смотрел на нас спокойными широкими новыми очами, тихий навеки, надышавшийся досыта тем чудным воздухом, который только что вбирал в себя редкими и глубокими глотками, — и больше не нужно было дыханья. Он не дышал. Надя прильнула к одеялу — и плакала. Таня сказала мне: «Закройте ему глаза». Я подошел, поклонился ему до земли, и закрыл ему глаза. Теперь уже он весь был не наш.

Софья Владимировна, как пришла еще, принесла с собою пелену с Главы Пр. Сергия, и он умирал с головой, накрытой ею, сложенной вдвое. Я положил ему на глаза две греческие монеты из его коллекции и накрыл голову пеленой сплошь. «Это не кончина была, это — таинство», — сказала мне Софья Владимировна потом.

Варвара Дмитриевна, плача тихо и счастливо, сказала: «Он умер как христианин». Видно было, сколько мук, надежд и опасений было у нее вокруг его смерти, — и всех их он отстранил своей кончиной. «Четыре раза приобщился. Соборовался маслом. Умер под покровом Преподобного Сергия! Я видела, как умирал Страхов. Он ходил все в лютеранскую церковь. Нельзя было причастить, не исповедовался. Мучился долго. Я много смертей видела. Никто так не умирал». И она была спокойна, все время похорон, пряма, мирна, почти радостна. Надя и Таня плакали тихо. Я сказал им: «Этой кончиной — все, все кончено. Ничего о нем нельзя сказать злого никому. Все покрыла эта кончина. Все ей зачеркнуто». «Не надо ничем ее возмутить! — Я знаю, я знаю», — твердила Таня, плача. «Это — такое, такое счастье. Умер под покровом преподобного…» — «Он со всеми простился, он всем все простил, — он диктовал мне», — говорила Надя. А он лежал неподвижный, укрытый пеленой с мощей того, в чей город он переселился за год до смерти.

Софья Владимировна пошла искать женщину омыть тело. А я пошел в кабинет готовить стол. Мы отодвигали шкафы, снимали иконы. Нашли пакет с надписью «Вскрыть после моей смерти», смотрели поневоле его книги, книги его друзей и врагов. Вот — полка с «Египтом». Вот книги о евреях. Вот грубые пародии и памфлеты на него. И так жалко и бедно казалось мне слово человеческое, даже и его слово, пред тем бессловным, что слышали мы только что в той комнате.

Варвара Дмитриевна сказала — и плачет: «В сочинениях своих В. В. писал, что умрет с папироской. После отходной попросил у меня папироску, но курить уж не стал». Из богадельни наняли двух читалок-старушек. Читали они благоговейно, тихо, с коленопреклонениями, при началах кафизм, с хорошей старорусской молитвой за него. Омыла его Даша, прачка, та самая, которая переносила его больного из Таниной комнаты в комнату Варвары Дмитриевны. Он ей сказал тогда: «Дайте я вас перекрещу», — и перекрестил. Она плачет теперь, вспоминая этот его крест.

Варвара Дмитриевна сидела и смотрела, как мы возимся с книгами: «И вы все это — взять хотите? — Все это дочерям. Мне ничего не нужно». Перед смертью он говорил дочерям: «Христос Воскресе!», за два дня до кончины он велел записать — всем нужно веровать во Христа и Св. Троицу. И тут я понял и обращенные ко мне 3-го его двукратные «Христос Воскресе». А Софья Владимировна дома сказала мне: «У меня на душе нынче Пасха». Вот шкафик с письмами к нему.

Таня: «Папа прежде больше всего дорожил книгами, а последние годы — письмами». Я открыл ящик. Письма на «Да». Обложки в лист белой бумаги. Наверху надпись — имя, фамилия, отчество корреспондента. Внизу — характеристика в одно-два слова меткости необычайной. Вложены фотографии. Я открыл свою обложку. Первое письмо попавшееся было мое последнее письмо к нему, столь его обрадовавшее, пасхальное, общее с поздравлением его с Воскресением Христовым и благодарностью за его любовь к людям, вера, что Христос зачтет ему его жалость к детям, к Рождающей женщине. Опять Пасха.

Когда стол был приготовлен, я ушел обедать. Поискал славянскую Библию, хотел почитать Псалтырь, но были только русские (несколько), по-русски не хотелось читать.

9 февраля (27 января). Воскресенье. Денег не было ни у детей, ни у меня, ни у Софьи Владимировны. В семье было 80 р. всего. Таня в день похорон вспоминала, как В. В-ч говорил: «Хочу быть нищим. Это и хорошо». И мне тоже говорил: «Я нищий. Бог богат», — и плакал. Но никого не смущало, что денег нет. Все откуда-то взялось. Деньги нашлись у Сергея Павловича. Он с благоговением выслушал о кончине В. В. и сказал: «Бог терпит и приемлет и борьбу против Него, если она такая, как была у В. В. — и дал ему кончину христианскую». Софья Владимировна присмотрела гроб. Я пошел за ним. «На ваш рост?» — спросил гробовщик. «Да». Я почему-то — да и Софья Владимировна — решили, что В. В. был с меня. Гроб досчатый, крашен в коричневый, с белым глазетовым тесемочным крестом на крышке. Я повез его на извозчике. Мы с Надей внесли вместе. «А где хоронить?» — спросил я дочерей. Я про себя решил, что нужно у Черниговской, возле Леонтьева. Но молчал. Эту же мысль высказала Софья Владимировна. И вдруг [так!] девочки тоже боялись сказать, что не хотят на Кукуевском, боялись, что мы все «большие» скажем, что в другом месте — в Лавре — неисполнимо. Думали оне и о Черниговской. Я им сказал свое мнение. Оне с радостью согласились.

В. В. лежал уже на столе в сюртуке, с образком Преп. Сергия. Ни шума горя, ни смуты горя не было. Вокруг него все тихло и мирствовало. Варвара Дмитриевна сидела на стуле и не отрываясь смотрела на него. А он был под простыней. И стал больше ростом. К вечерней панихиде собрались сначала Александровы**. Говорили о Леонтьеве. (…)

Александровы курили в столовой, передавая друг другу папироски. Пришла М. А. Голубцова, Юрий Александрович, Софья Владимировна, Миша, Мансуровы, Иван Александрович. О. Павла все не было. Дочери молились у умершего. Наконец, в четверть восьмого, по старому вместо 6, пришел о. Павел с Анной Михайловной. Их задержали дети. О. Павел подошел к В. В, поклонился и, крестясь, его благословил до начала панихиды.

Началась панихида. Я дал огарочки, купленные в восковой лавке: целых свечей нет. Юрий Александрович стоял у печки, низко опустив голову. Дочери справа, на коленях. Варвара Дмитриевна стояла прямая и спокойная; иногда садилась на стул. После панихиды предполагали класть в гроб, но, смерив В. В-ча, увидали, что гроб мал: В. В. — был выше меня.

На улице шли все вместе. Юрий Александрович сказал: «Как все у них просветлело! И сам В. В-ч также». «Но нет теплоты», — сказал о. Павел. «У кого… у семьи?» — в голосе Юрия Александровича было удивление; явно, что «нет теплоты» он не мог относить к В. В-чу — умиренному и просветленному… «Нет, — ответил о. Павел, — и у самого В. В-ча. Бывают покойники, которые все чисты и от них как будто свет идет; бывают неприятные, страшные, а В. В. — чист, но он весь как, — он помолчал секунду, — минерал». Он говорил сзади меня. Мне стали вдруг до последней степени неприятны его слова и то, что он может и здесь, и об этом рассуждать; мне стал неприятен о. Павел. «Минерал». Там лежит «минерал». Он сейчас пел и кадил «минералу».

Я ускорил шаги и пошел с Мишей впереди. (…) Утром я пошел к гробовщику. Он обещал прислать людей проверить нашу мерку. Пошел к Розановым. Взял на салазках кое-какие рукописи и книги. Там мирно и тихо читали псалтырь. У В. В. приоткрылись глаза. Я положил на них опять монеты.

До обеда мы все поехали в Гефсиманский скит. О. Израиль**** отнесся очень сочувственно к нашей просьбе уступить место В. В-чу. «Слышал о нем и плохое, и хорошее». Я рассказал ему, как готовился В. В. к смерти, как просил прощения у архиепископа Никона, как он умирал. Сергей Павлович рассказал, что он был ученик Леонтьева, и всю жизнь влекся к церкви, желал быть с ней, был если не всегда в стенах, то около церковных стен. «А у меня и место есть, — сказал о. Израиль. — Его выбрал для себя Михаил Александрович, через дорожку от Леонтьева. Он похорониться хочет у еп[ископа] Феодора. Вот ваш покойник здесь и ляжет». Мы ничего не скрыли от о. Израиля, что В. В-ч и церковь хулил, и Христа Господа. И было внимание, ласка и приют ему от служителей этой Церкви. Сергей Павлович говорил, что, может быть, Михаилу Александровичу еще оставят место. Ему спасибо, ибо все вышло само собой. «Ну, я выберу сам место», — сказал о. Израиль.

(..) Пообедав, я пошел к Розановым. Дочери были в волнении и слезах. Таня плакала и рыдала: «Так было хорошо вчера, а сегодня, сегодня… Я считала Павла Александровича за отца родного, а он…» Оказалось, что вчера о. Павел сказал, что нужно продать библиотеку. «А папа говорил: книги — детям» (Надя). «Я так берегла ее. Мы всякую книжку знаем. Я с таким трудом перевозила ее сюда» (Таня). — «Я пошла к Павлу Александровичу. Папа послал. Было плохо. А он не пошел и сказал: „Зачем вы пришли за мной?“» (Надя). — Я утешал, как мог. «И мы хотим, и папа так хотел, — чтобы тот о. Павел служил». — «Он его исповедал».

Пришла Варвара Дмитриевна: «Таня, не плачь: ты его покой смущаешь…» Строго и спокойно сказала. Таня пошла к тому о. Павлу. Он болен и не мог служить. Он, будучи диаконом, напутствовал с иер. Трифоном умиравшего Леонтьева. А Надя — к Голубцовым. Они рады приему, о. Израилю, и тому, что папа будет у Черниговской.

(…) Пришел гробовщик. Он привез на салазках новый гроб, такой же, туфли, саван. Подушки не было. Он взял наволочку, сходил к себе и набил ее сеном. Внесли гроб. Я покропил его крестообразно трижды Святой Крещенской водой, вчера принесенной Голубцовой. Мы с гробовщиком стали класть в гроб — он простой славный мужик — поднял В. В. в головах, я приподнял за ноги. Он был легкий, и ноги у икор ощущались как у ребенка. Мы положили его в гроб. Отлежит в сюртуке. Укрыли кисейным саваном. «Убрали в последний раз!» — сказала Варвара Дмитриевна.

Я пошел к Софье Владимировне. Поужинали и пошли на парастас. О. Павел отслужил утреню заупокойную. Помогала петь сестра, делавшая массаж В. В. Были на парастасе Софья Владимировна, Юрий Александрович, Миша, Александровы, Надежда Петровна. Стояли с огарочками.

Наутро рассвет был яркий, нежный, многоцветный. Началось морозцем, — потом потеплело, и погода была чудесная — русская, бодрая, солнечная, с «солнцем, идущим на лето». Я беспокоился: как мы донесем В. В. до церкви? Мужчины нет. Юрий Александрович и Сергей Павлович не могут быть. Я зашел к носильщикам. Дом заперт. Вернулся к Софье Владимировне. Хотел послать Мишу поторопить приехать розвальни. Нельзя раньше 11.

Пошли к Розановым. У церкви Михаила Архангела стоят розвальни. За В. В-чем на них доехали с Мишей и Юшей до дому Розанова. Варвара Дмитриевна сидела уже одетая. Никого не было. Надя стояла на коленях, читала псалтырь. [Она делала все время неверные ударения, и это трогало: такая неумелая чтица, и такая радостная, в слезах радости, веры! Я послал мальчиков поторопить о. Владимира Соловьева с выносом [он служил 24-го утреннюю панихиду, академик, по просьбе о. Павла].

Приехал К. В. Вознесенский. В. В-ча обложили елочками. Подержанный золотой покров. Опять чуть-чуть приоткрылись глаза, и зрачки были чуть видны, и это не было неприятно; взор был не мутен, а ясен — и глубоко, успокоенно спокоен. Так и остались глаза. Я попросил у Нади псалтырь и, стоя на коленях, почитал. Как недавно — 9/ХII — я еще говорил ему о царе Давиде! Слушай же, слушай; милый и дорогой, вот твоих любимых евреев лучший пророк и царь любимый! Что говорит: «не оставиши души моей во аде, ниже даси преподобному твоему видети истление». Я читал это, и верю, и верил, что «не оставит» и «не даст» и душе раба Его Василия. Когда читала Надя, я стоял у гроба и смотрел на него. Нет, не «минерал». Нет, удостоившийся «христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной». Будем молить и о «добром» его «ответе на страшном судилище Христовом».

Я вспоминал, как много любви было мне от него — и внимания глубокого, мира.

Пришел о. Владимир. Пришел И. А. Голубцов, Евдокия Ивановна, Софья Владимировна, Анна Михайловна, Мария Голубцова. Мы от Миши принесли полотенце. Лития. Мы подняли гроб — К. В. Вознесенский, Голубцов, Юша, Миша, я. Я нес спереди с Юшей. Спустились с лестницы. Я взял елочки и шел впереди, и разбрасывал. Их дала Надя. Горящие свечи несли Софья Владимировна и Анна Михайловна, Голубцова. Донесли тихо до храма св. Архангела Михаила. Там о. Павел начал уже проскомидию. Поставили гроб на двух крашеных табуретках. Я надел на голову В. В. венчик. После евангелия пришли в храм архимандрит Иларион и иеромонах Иоасаф, стали петь на клиросе. Пришел Сергей Павлович с Марией Федоровной.

Какой смысл великий: В. В. умер в неделю о Закхее. С ним поступили и меня звали поступить: «буди тебе яко язычник и мытарь». Мы все думали и говорили: «Как неблагополучно в доме Розановых». Таня даже говорила со слезами Софье Владимировне: «На нас точно проклятие». Александр Дмитриевич говорил: «Его на 10 верст к Посаду не надо подпускать». Мансуровы косились слегка на Софью Владимировну за знакомство с В. В. и вот, воистину: «Начальник мытарей некто именем… искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом… Иисус сказал ему: Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме… И все, видя то, начали роптать и говорить, что Он зашел к грешному человеку…» Иисус сказал ему: «НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук, 19, 2–10). Над умирающим и над умершим им висела икона Варвары Великомученицы — «избавляющей от напрасныя смерти». В ногах его стояла верная его Варвара Дмитриевна, благодарящая Бога за праведную его кончину.

Его хоронили в день Божией Матери «Утоли моя печали», а образок этот Софья Владимировна осенью почему-то подарила Тане, и теперь у него в руках лежал этот образок. Отпевали его в церкви Архангела Михаила, победителя беса, «стража покаяния». И в иконостасе храма справа был — он, слева св. Варвара. И нес его тело сын того человека, который не пустил бы его 10 верст до Посада.

Отпевать вышел архимандрит Иларион, слева стоял Варфоломей. Читал Непорочны и канон Иларион, Варфоломей и о. Павел говорили ектении, также и Иларион, и пели — все. О. Павел читал разрешительную молитву, и не знаю, тaк ли там сказано, или он оговорился, или нарочно сказал, но он вместо «всякое огорчение его — словом, делом, помышлением» — прочел: «мыслью». Меня это поразило. Да, именно согрешение мыслью. А еще странно и сладко было слышать на его отпевании припев канона: «Дивен Бог во святых Его, Бог Израиля». Этому Богу, Богу Израилеву, никогда не мятежничал он, а Этот Бог — не есть ли просто Бог, наш Бог, пославший Сына Единородного?

Стали прощаться. О. Павел трижды благословил его. Я поцеловал руку его и перекрестил его трижды. Принесли крышку гроба. Я оправил его. Крышку забили. Мы — Сергей Павлович, Голубцов, Константин Васильевич, я, Миша — подняли гроб. Около церкви была лития. Поставили на простые дровни, на душистое сено. Лошадка русская, доброглазка — поехала тихо. Нет мерзких петербургских улиц, страшных «литературных похорон», речей, венков, нововременцев, декадентов и нео-христиан за гробом. Скрипит снег.

Солнце «на лето». Варвара Дмитриевна ехала на извозчике вслед. Служили литию у дома — о. Павел в скуфейке. Миша нес икону. Служили у дома Александровых. Тут я понес икону — Божию Матерь, кажется, его венчальную с Варварой Дмитриевной. Вышли на Вифанку. У перепутья дорог в Гефсиманский и Черниговский остановились. В последний раз видит он Лавру, куда так странно, промыслительно был приведен Богом. Умер бы в Петрограде — были бы кругом нецерковные люди, холод бесцерковный, гнилое кладбище…

Отслужили литию. Тут Миша понес икону, но в лесу я опять взял у него и донес до Черниговской. Дочери шли радостные, счастливые. А он шел в монастырь, за крепчайшую из стен церковных, слушать звон, напевы молитвы, лежать с тем, кто звал его таинственно в Посаде, сказать какую-то великую Тайну. У Гефсиманского скита — лития. Завозили в Черниговский. Вдруг раздался тихий, тихий звон. Я подумал: бьют часы. Тишина. Снег. Лес. Солнце. Радость сквозь слезы в душе. Нет, не часы: это его встречают тихим перезвоном. Последнюю почесть отдали ему — не литераторы, не политики, не евреи, не государство — а монастырь. Перезвон стал громче… Стало видно духовенство у Св. ворот: три иеромонаха, два иеродиакона с кадилами, все в белых ризах, запрестольные Кресты и Божия Матерь, монахи — певчие. Никто не ожидал такой встречи.

(..) Лития. Поют монахи, кадят ему торжественно иеродиаконы. Какой чин во всем, сила, красота! Мы подняли гроб и понесли мимо собора. Пели «Святый Боже». Остановились около могилы Леонтьева. Я, неся гроб, заплакал: его могила была рядом с Леонтьевым, так что землю его могилы привалили вплотную к Леонтьевскому памятнику: кто придет к Леонтьеву — придет к нему, кто к нему — к Леонтьеву. Так и в мысли. Так и я пришел к ним. Я сказал иеродиакону: «Поминайте на ектеньи и монаха Климента». И последняя служба над ним была и службой по монаху Клименту. Шли молиться «о упокоении новопреставленного раба Божия Василия и раба Божия монаха Климента». Отпели литию. Я взял под руку Варвару Дмитриевну и вывел на земляную кучу. Она посмотрела на гроб. Я подал ей комок земли, она бросила его. Она шептала: «Какая кончина!» Я: «Какая кончина — такое и погребение». Я стоял, опираясь о памятник Леонтьева. «Где Бог привел!» — сказал Сергей Павлович. — «Рядом». Дочери были счастливы. Монах сказал Марии Федоровне: «Вот возносятся умом, возносятся, а потом придут к Преподобному. „Пусти нас к себе, прими нас“, — и принимает».

Он читал что-то из Леонтьева и слышал о В. В-че. «Сведите меня», — сказала Варвара Дмитриевна. Надя осталась на могиле, Таня пошла к благочинному заказывать сорокоуст. Я усадил Варвару Дмитриевну на извозчика, она уехала с Евдокией Ивановной. Встречаю Надю в воротах. «Пойдемте к о. Порфирию». Она с радостью. Там уже были в сенях Мансуровы, и в келье Софья Владимировна и Миша. Когда они ушли, мы вошли в келью, бывшую о. Варнавы. «Вот, батюшка, это дочь покойного». Он благословил. В это время входит Таня. Мы оставили их с ним в дальней комнате. Слышно было, как радостно утешал он их — и вышли оне от него сияющие, с листочками, радостные-прерадостные. Пасха на лицах и в душах. Дал и нам по листочку и пошел к вечерне (2 ч. дня). Я сказал Тане: «Вот папа сам пришел в монастырь — и вас сюда привел к старцу». Она: «Сколько раз я собиралась к о. Порфирию! Раз дома рассердилась, поссорилась и убежала снова. И все-таки не пошла. А теперь папа привел». — «Мы будем часто, часто ходить» (Надя). Мы сели в розвальни, привезшие тело В. В., и поехали — я, Мансуровы и Розановы — через киновию. Таня и Надя сияли. Таня: «Только три раза в жизни у меня была такая радость: в прошлом году на Пасхе, еще раз [я забыл, когда] и теперь. Как Аля просила меня: „Увези папу“». «А папа как водил Лемана к Черниговской. Как на Пасхе с мальчиками мы ходили с папой встречать патриарха». Счастливые, счастливые воспоминанья. «Чудо. Все чудо. Все Бог» (Таня). Мы довезли их до дому. «„Веселые похороны“ — странно даже как-то», — говорил Сергей Павлович.

Он читал что-то из Леонтьева и слышал о В. В-че. «Сведите меня», — сказала Варвара Дмитриевна. Надя осталась на могиле, Таня пошла к благочинному заказывать сорокоуст. Я усадил Варвару Дмитриевну на извозчика, она уехала с Евдокией Ивановной. Встречаю Надю в воротах. «Пойдемте к о. Порфирию». Она с радостью. Там уже были в сенях Мансуровы, и в келье Софья Владимировна и Миша. Когда они ушли, мы вошли в келью, бывшую о. Варнавы. «Вот, батюшка, это дочь покойного». Он благословил. В это время входит Таня. Мы оставили их с ним в дальней комнате. Слышно было, как радостно утешал он их — и вышли оне от него сияющие, с листочками, радостные-прерадостные. Пасха на лицах и в душах. Дал и нам по листочку и пошел к вечерне (2 ч. дня). Я сказал Тане: «Вот папа сам пришел в монастырь — и вас сюда привел к старцу». Она: «Сколько раз я собиралась к о. Порфирию! Раз дома рассердилась, поссорилась и убежала снова. И все-таки не пошла. А теперь папа привел». — «Мы будем часто, часто ходить» (Надя). Мы сели в розвальни, привезшие тело В. В., и поехали — я, Мансуровы и Розановы — через киновию. Таня и Надя сияли. Таня: «Только три раза в жизни у меня была такая радость: в прошлом году на Пасхе, еще раз [я забыл, когда] и теперь. Как Аля просила меня: „Увези папу“». «А папа как водил Лемана к Черниговской. Как на Пасхе с мальчиками мы ходили с папой встречать патриарха». Счастливые, счастливые воспоминанья. «Чудо. Все чудо. Все Бог» (Таня). Мы довезли их до дому. «„Веселые похороны“ — странно даже как-то», — говорил Сергей Павлович.

А когда Софья Владимировна с Мишей вошли к о. Порфирию, он в епитрахили молился. Он поминал новопреставленного Алексия — т. е. В. В-ча [он забыл имя].

И оставили мы В. В. в стенах монастыря навеки, слушать звон тихий, внимать молитвам, рядом с иноком Климентом, около алтаря Божией Матери, в соседстве с кельей старца. Вечная память!

Нет, он был не фавн, не березка, как я иногда думал, не минерал, не еврей без Христа, — он был раб Божий, кому дал Господь светлую кончину и светлое погребение.

Все думаю о нем.

Целые дни думаю.

***

*Варвара Дмитриевна Бутягина-Розанова (урожд. Руднева; 1864–1923) — жена В. В. Розанова, мать его детей и адресат «Опавших листьев».

**Александровы — Анатолий Александрович Александров (1861–1930) и его жена Авдотья Тарасовна Александрова. А. А. Александров — журналист и общественный деятель, окончил Ломоносовскую семинарию при Катковском лицее; посещая «пятницы» П. Е. Астафьева (1846–1893), познакомился с К. Н. Леонтьевым и вошел в кружок его учеников. Приват-доцент Московского университета (1891–1898), редактор «Русского обозрения» (1892–1898), «Русского слова» (1895–1898)

***Софья Владимировна Олсуфьева (урожд. Глебова; 1884–1943) — внучка кн. Н. П. Трубецкого, фрейлина при дворе императрицы Александры Феодоровны. Художник-реставратор предметов декоративно-прикладного искусства (фарфор, майолика); жена Ю. А. Олсуфьева.

****Израиль (Иван Андреевич Андреев) — игумен Гефсиманского скита с 1918 г. до его закрытия в 1929 г.

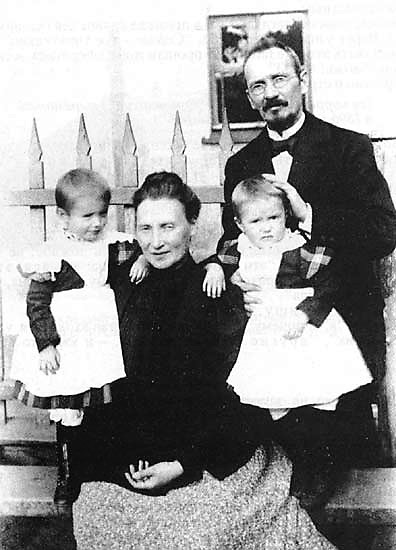

Иллюстрация: фрагмент портрета Василия Розанова работы Леона Бакста, 1902

Читайте также:

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)