Исповедник веры, никогда не входивший в роль

5 августа 2021 Владимир Шаронов

Предисловие автора:

Это интервью со мной было создано по настойчивой просьбе Виктора Яковлева, моего близкого друга и друга семьи отца Павла Адельгейма, чья очередная годовщина гибели приходится на сегодняшний день. Виктор долгие годы был ближайшим сподвижником отца Павла, председателем приходской общины храма Жен Мироносиц. Виктор абсолютно убежден, что каждый день 5 августа мы должны подводить и оставлять зримые итоги нашей памяти об отце Павле, в том числе, создавать тексты, в которых сообщим что-то важное и новое о нашем старшем друге.

Сегодня, когда небольшой круг наших друзей и все почитающие отца Павла Адельгейма соберутся, увы, без меня, в зале Псковского драматического театра, а потом у вдовствующей Веры Михайловны и дочери Маши, я решил, что эта публикация на «Ахилле» будет той самой очередной моей данью памяти и любви к отцу Павлу и его близким. Не в последнюю очередь к этому подтолкнуло и то, что и Виктора, убеждавшего меня в необходимости такого текста, вместе со всеми тоже не будет, т.к. сегодня он находится в тяжелом состоянии в псковской больнице.

Выздоравливай, дорогой друг!

Владимир Шаронов

Интервью-размышления в очередную годовщину гибели протоиерея Павла Адельгейма

— Владимир, расскажите, пожалуйста, когда, при каких обстоятельствах Вы познакомились с о. Павлом Адельгеймом?

— Мы познакомились с о. Павлом на рубеже 1987-1988 годов. Чуть раньше я поступил в аспирантуру, и к моменту нашей встречи у меня уже сложился круг дружеских знакомств в религиозной среде Ленинграда. Она состояла из очень приличных талантливых людей, не вписавшихся в узкие рамки официальной идеологии.

Одним из них был религиозный философ Константин Константинович Иванов, ставший позже, как и о. Павел, моим другом и собеседником на десятилетия. Константин нас и познакомил, мы оба были его гостями. Оставаться заполночь в семье Ивановых и даже ночевать в их наполненной малолетними детьми квартире на ул. Новоселов для меня было в порядке вещей. Но, поскольку в тот раз нас о. Павлом было уже двое, мы получили место на полу в детской вместе с широченным матрацем и двумя одеялами. Тогда я впервые увидел, как о. Павел расставался на ночь со своей пристяжной и совершенно неподъемной по весу «ногой» — протезом выше колена…

— Было ли в отце Павле что-то непохожее на остальных, кроме его инвалидности?

— Разница в возрасте у нас 20 лет, и, к тому же, эти годы — представляют собой совершенно особый этап истории России. Павлик Адельгейм был ребенком тех, кто шагнул за колючую проволоку, я — один из тех, кто родился и рос в крае, освоенном ценой жизней и страданий многих невинных. При этом наши родители — ровесники. Лагерного типа барак, длинный коридор с разгороженными кубриками. Такие получали ссыльные, после отбытия наказания получившие право создавать семью. Такая клетушка — наш общий мир в раннем детстве, который мы оба помнили. Она была одинакова везде, — и у нас в Коми, и у него в Казахстане. В ней едва помещалась кровать, печка, стол и тумбочка…

Когда началась наша дружба, мне было 30. За спиной — «срочная» служба в армии, работа на далеком северном месторождении нефти. Обстановка там была соответствующая, гастрономически пропитанная не только водкой, а и денатуратами, «Тройным» одеколоном. Их пили безбожно, закусывая снегом… Но даже при таком моем начальном «университете» о. Павла я все равно сразу воспринял как действительно много повидавшего в жизни человека. Это сразу чувствовалось. К тому же его имя я не раз слышал и до нашей встречи, чаще всего, — в сочетании с какими-то очевидно мифологизированными рассказами о его стойкости в лагере, о возведении им храма «в одну ночь прямо перед горкомом партии» и т.п. Под этими историями угадывались реальные события, но в устных изложениях почти всегда был заметный привкус распространенной у нас религиозной экзальтации, мифологизации, склонности к чудесам. Это само по себе интересное явление. Думаю, склонность к мифологии и раскрашиванию святости сказочно окрашенными «волшебными» чудесами происходит от того, что мы не умеем по-настоящему быть благодарными Богу за дар нашей жизни, за то подлинное чудо Жизни и Любви, мы воспринимаем их обыденностью. Поэтому солнце в наших рассказах светит жарче, а вода всегда невыносимо студеная… А в отце Павле это восприятие радости полноты, Дара жизни и благодарности к Богу выражалось очень ярко в его необыкновенной улыбке, добросердечном отношении и абсолютной серьезной сосредоточенности к вопросам веры, особенно, любым словам молитвы, даже и повседневной, которую привычно дежурно бубнят перед трапезой и после нее.

— В чем Вы видите истоки такой духовной серьезности, в перенесенных отцом Павлом страданиях?

— Я думаю, что понесенные скорби имели, разумеется, значение для о. Павла, но в каком-то смысле они были только «приложением» к его вере.

Попробую пояснить, в чем ее уникальность: во-первых, немного остановлюсь на том, каково наше религиозное мировоззрение. Нельзя забывать, что к вере и в Церковь почти все из нас пришли из опыта атеизма, т.е. в нашем духовном пути есть момент отрыва от тысячелетней церковной традиции. Он есть и у каждого лично и почти у всех в нашей стране, у самой страны. И только очень и очень немногие, как отец Павел, выросли в общинах, созданных людьми, родившимися задолго до революции, для которых религиозное восприятие было первичным. Именно сквозь него, а не через научную картину мира они воспринимали реальность. А у нас уже все с точностью наоборот. Даже наши представления о религиозной жизни сложились под сильным влиянием преимущественно рационального восприятия — чтения, вначале русской литературы в школе, потом, в период неофитства, многие ударились в «Добротолюбие», поучения об умной молитве, в жития святых, во всевозможные былички, как булка с изюмом нашпигованные рассказами о старцах, прозрениях, прорицаниях…

Во-вторых, каждый из нас воспринимает себя как личность, и от этого, сколько ни пытайся силой вогнать себя в слепое послушание древней церковной традиции, не уйти. Не случайно владыка Антоний Сурожский говорил о нашем большом «Я» и маленьком «люблю», когда мы произносим эту фразу. Всей современной культурой в нас «вживлено» чувство своей особенности, отсюда знакомый неофитский перекос в сторону жаждущего к самому себе особенного внимания от Бога.

Повторюсь, но скажу, что он происходит от погрешностей нашего духовного зрения: мы плохо умеем видеть величие в простом, а чудесное — в самой нашей жизни, в чуде Любви, поэтому и ждем от Спасителя каких-то еще особенных к каждому из нас личных знаков Его внимания. А стоило бы задумывать, что необоснованная экзальтация, искусственная возвышенность и взвинченность чувств унижает подлинную значительность личности, правильного и уместного слова, честного мужественного поступка.

Может показаться, что я ухожу в сторону, но вспоминая о. Павла, я всегда невольно мысленно продолжаю наши давно начатые с ним обсуждения. Нашему другу был чужд этот взгляд, противопоставляющий обыденную человеческую жизнь и сферу духовной реальности, при том, что наличие подлинных чудес ни он, ни я не отрицали…

— То есть при первой встрече о. Павел на фоне услышанных ранее легенд о нем не произвел на Вас впечатления особенного священника?

— Во-первых, вокруг тогда через одного были «особенные» и, одновременно, очень простые и доступные люди. После «перестройки» многие из тех, кто был загнан официальной системой по углам, взлетели сразу в какую-то запредельную известность в стране, получили давно заслуженные чины и звания.

Весь облик о. Павла — от простого и доброжелательного внимания до чистой, но лишенной всякого признака достатка одежды вкупе со старым протезом — просто совсем не сочетался с чем-то чудесным и особенным. За исключением того, как он читал молитву: это были слова, обращенные к Тому, Кто был прямо перед ним, ощутимо Живой. И это передавалось участникам общей молитвы. Это и было чудо, поскольку происходило буквально в соответствии с известными всем словами: «это невозможно, поэтому в высшей степени достоверно».

— Как складывались ваши отношения?

— Все происходило как-то само собой: вскоре послабления в обществе стали стремительно нарастать. Переписку по вопросам веры и неверия — такой своеобразный многолетний теоретический диалог между верующими и атеистами, начатый отцом Сергием Желудковым, мы — это несколько человек, сгруппировавшихся вокруг Константина Иванова, — одного из основных собеседников о. Сергия и Анатолия Ванеева, ученика Л.П. Карсавина, — оформили в ленинградское, а потом ставшее питерским религиозно-философское общество «Открытое христианство», создали свою среднюю школу, затем религиозно-философский институт. Отец Павел стал приезжать к нам в Ленинград чаще, на встречи с ним в разных ДК собирались сотни людей. Между нами завязалась и своя переписка.

А позже, после защиты диссертации, я вернулся в Республику Коми. Далее открылся Антонио-Сийский монастырь, и моего друга иеромонаха (ныне архимандрита) Трифона (Плотникова) назначили настоятелем. Я стал организовывать масштабное монастырское производство церковной утвари, икон и прочего. А о. Павел весь окунулся, в числе прочего, точно в такую же работу по воссозданию возвращенного 8 мая 1989 г. городскими властями Пскова храма Святых Жен Мироносиц. И у нас независимо, т.к. восстановление требовало больших средств, стали возникать проекты собственных церковных производств. Каждый двигался своим путем, но мы постоянно сотрудничали. Мне удавалось наведываться в Псков. Не забуду характерной «картинки»: о. Павел с мешком цемента на плече на своем протезе энергично взбирается по шатким самосколоченным строительным лесам на второй и третий уровни…

Оба мы погрузились в водоворот практических дел, но активное обсуждение церковных тем не только не прекращалось, но и углублялось.

— Вероятно, лейтмотивом этих разговоров были перспективы, открывшиеся перед страной и нашим церковным миром?

— Восторгов о якобы происходившем «возрождении Православия», характерных для начала 90-х гг., у о. Павла и тогда уже не было. Радость открытого служения была, но его письма и статьи, сохранившиеся у меня, свидетельствуют об очень трезвой и даже критической оценке духовной ситуации, в т.ч. и на ближайшее будущее. В моем архиве есть подготовленная им к печати публикация «Тупики нашего возрождения». На мое тогда очень наивное письмо о предстоящем углублении церковной традиции он недоуменно отреагировал: «Какие традиции, дорогой Володя, от них давно остались одни головешки», и посоветовал и себе, и мне не терять реалистичность восприятия и оценки происходящего.

Но это не было позицией пессимизма, сама устремленность о. Павла в созидание, обилие начатых проектов, его ставка на работу с детьми, внимание к вопросам церковного воспитания, страстность и продуманность проповеди — все это не оставляет места для оценки его настроения как уныния. Скорее надо сказать так, что к радости обновленной жизни, потоку ранее запрещенных книг, общему настроению вдохновения и т.п. примешивалась тревога. Тогда очень немногие понимали, что одного порыва к другой жизни мало, что покаяние, умоперемена — это тяжелая и необходимая работа, без которой все дурное вернется под другой личиной, другими словами, в другой форме. Зло не дремлет.

Еще один светлой памяти наш друг, друг Александра Исаевича, Анатолий Яковлевич Куклин написал уже тогда, в 1990 году, что из расщелин рухнувшей идеократической постройки уже полились мутные струи бульварной мистики, апокалиптики, суеверий, и что именно это столкновения встревоженной стихии, «верха» и «низа» будут определяющими для нашего будущего.

То же, только иными словами — об определяющей роли духовного начала — не уставал повторять и Константин Иванов, о чем мы продолжали «желудковскую» переписку.

Увы, очень скоро, о публикациях, посвященных страшным годам гонений, начали раздаваться реплики «надоело!». Затем они выросли до масштабов общего гула. А потом произошло еще более страшное — о новомучениках стали говорить исключительно в возвышенно-патетических тонах, так, словно их страдания (в т.ч. и гонения от соотечественников, недавних единоверцев) были только нашей наградой, назначенной небесами, а не нашей общей виной и тяжким грехом.

— Насколько серьезными были дальние планы о. Павла?

— Они были очень масштабными и одновременно без всякой маниловщины. Я вообще часто спрашиваю себя, кем мог бы состояться такой человек, не стань он приходским священником? Без сомнения, он был фигурой по общественному звучанию сопоставимый с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Александром Исаевичем Солженицыным. Я имею в виду, конечно, не ядерную физику и не литературное творчество, а масштаб личности и безупречную ясность духовной, нравственной оценки.

Но его делом, его призванием был приход, внимание к каждому конкретному человеку. При том, что это был не один приход, это служение было не то чтобы «узковато» для о. Павла, просто он видел приходское дело в иной оптике, понимал его как главный центр общественной гражданской жизни Церкви и страны. Он мечтал создать православное фабрично-заводское училище для ребят с задержкой умственного развития. Получение не сложной, но востребованной профессии, по его мнению, давало им хороший шанс жизнеспособности. И я помню, как он обрадованно мне сообщил, что псковские депутаты поддержали, и городские власти почти согласны передать для будущего ФЗУ полноценное, очень подходящее здание. Но властвовавший тогда владыка видел перспективу этого приобретения иначе: гостиница для интуристов ему представлялась более значимым и доходным делом, чем больные дети… Насколько я помню, эта коммерческая хватка архиерея задела даже чиновников, стремивших помочь о. Павлу… В итоге — ни гостиницы, ни ФЗУ.

Отец Павел, как отец Сергий Желудков, чтил память доктора Гааза. Милосердие для каждого из них было никогда не затихающим сердечным откликом на страдание другого человека. Кандалы и прут, к которому попарно заковывали осужденных на каторгу во времена Гааза, для о. Павла были символами прямой и неразрывной связи страдающих душ.

Вообще к имени о. Сергия Желудкова мы с о. Павлом не раз возвращались в наших разговорах. Его фигура, его книги и письма имели для нас очень серьезное значение. Я произнес это слово — «серьезное» и невольно вспомнил слова о. Сергия, говорившего, что излишняя серьезность сама себя разоблачает, а Православие тем уже хорошо, что потолки наших храмов высокие, всему у нас находится место — и серьезности, и шутке, и печали… Это я к тому, что в то сумасшедшее время на рубеже 80-х и 90-х мы часто улыбались, тем более, что поводов хватало: ко всему обязательно примешивался какой-то элемент абсурда, какие-то три копейки несуразицы, без которой иногда ничего бы и не получилось. Что-то подобное я встречал в книгах о НЭПе…

Вот, например, позволю рассказать вам историю про «комсомольско-православные» проповеди о. Павла. В 1989 г. замечательная ленинградская поэтесса и близкий друг семьи Адельгеймов Елена Пудовкина затеяла издание проповедей о. Павла в… Австралии. Но было еще не вполне понятно, получится ли у нее напечатать, да еще провезти через границу тиражи. И я взял у о. Павла машинописные тексты других проповедей — к Страстной неделе и Пасхе. Используя отпускное отсутствие тогда еще работавших цензоров и прочих партийных начальников, я сам сверстал в старенькой типографии старообрядческого села Усть-Цильма тексты проповедей так, что получалось подобие еженедельной многополосной газеты. А в наряде на печать написал: «П. Адельгейм. „Ищите горнего“. Специальное приложение к газете Коми обкома ВЛКСМ». Бумага была простенькая, газетная, но реальный тираж исчислялся тысячами (!) экземпляров, а не восемью-десятью, напечатанными через копирку, как тогда доходил до читателя «самиздат». У меня даже сохранилось письмо к о. Павлу, где я извиняюсь, что не смогу сразу довезти до Пскова центнер его оказавшегося слишком «тяжелым» слова.

Получив эти газетные листочки, автор, как ребенок, невероятно радовался, что может дарить свои тексты большому числу людей. И, кстати, у Лены Пудовкиной «австралийский проект» тоже удался, благодаря живущему в Австралии Андрею Кравцову появилась целая серия прекрасно изданных брошюр с проповедями. На ее обложке, как помню, был изображен фрагмент надвратной и еще не восстановленной колокольни.

— Но ведь не только казусами все сопровождалось, ведь были, возможно, и какие-то особенные события?

— Если Вы о «чудесах», то и без них не обошлось, хотя, как уже сказал, мы оба всегда скептически относились к попыткам во всем усмотреть явление небесных знаков. Эта страсть сильно отдает привкусом лубочной религиозности — а-ля «житие мое…». Но все же об одном случае исключения расскажу.

Когда о. Павел создал свое свечное производство, ему понадобился церезин для дешевых и безопасных свечей. Это вещество добывали раньше из парафина, оседающего внутри нефтяных труб и потому вредного для добычи. Кто помнит то лихое время, подтвердит, что деньги дешевели, а цены росли, причем, и то, и другое — со скоростью бешеного злобного ежика. Если брать воск в качестве свечного материала, то он был несравнимо более дорог, недоступен для беднеющих до края прихожан. И я стал искать этот церезин для о. Павла на складах нефтегазодобывающих предприятий в Коми… С трудом, но нашел несколько кубометров в таких больших круглых брикетах, очень похожих на битумные «бочки». Они там под навесом до меня лет 25, не меньше, валялись. И больше этого церезина не было нигде.

Я все оплатил, загрузил церезином полный монастырский грузовик «ГАЗ-52» и повез груз по пустынной северной дороге. На термометре минус 25, и вдруг машина глохнет. Случилось, причем, это в каком-то брошенном бывшем лагерном поселении, в котором не было и признаков жизни. Аккумулятор при попытках завести сел, в радиаторе вода, не антифриз. Тосола тогда вообще никто не знал, мобильников тоже в помине не было. Перспективы очевидны: если не заведу, краники сливные прихватит мороз, а потом и блок мотора холод раздавит.

Итак, вокруг ни души, через разбитые окна видны сугробы в комнатах. Я в отчаянии стал инстинктивно произносить привычные слова, который всякий верующий вспоминает в беде. Даже не могу сказать, что думал при этом — «поможет-не может», или убеждал себя «верить сильнее». Это как-то «на автомате» происходило, далеко от саморефлексии.

Вдруг тишину разрушил приближающийся звук трактора, и из-за старого барака, совершенно ниоткуда появился колесный «Беларусь»… выпрыгивает из кабины с видом, будто ко мне и ехал:

— Давай с «толкача»! Цепляй трос!

Я набросил конец буксира, и мы потащили груженый «Газик» на скорости. Он завелся, я пока газовал, чтобы прогреть машину, мой спаситель уже и трос отцепил и в кабину почти залез. Я через окно кричу:

— Спасибо! За кого мне, скажи, свечку в храме поставить?

Он засмеялся:

— За Николая…

Тронул трактор, и «Беларусь» за поворотом тут же скрылся. Я почти сразу за ним на машине, ну, может через 5-10 секунд. Но, когда я повернул, практически следом за трактором, впереди открылся только вид на пустую дорогу, при видимости ее на километр. И вокруг одни снега. Ни тебе трактора, ни Николая, ни вообще чего-то, где можно было бы укрыться…

Когда я о. Павлу позже церезин доставил и рассказал о случившемся, он меня как-то очень деловито стал расспрашивать, в т.ч. какого возраста был тот тракторист. Я ответил, что молодой.

— Да, — говорит о. Павел, — Святитель довольно часто именно молодым является на выручку. А какого роста был?..

И по этому очень житейскому интересу, словно речь шла о соседе или сослуживце, я понял, что произошедшее со мной о. Павел относит к разряду совершенно реальному, «естественному».

— Чем, по-вашему, определяется особенность церковного служения о. Павла?

— Есть такая известная всем штуковина — счетчик Гейгера-Мюллера, благодаря которому человек способен видеть опасный для жизни уровень радиации. Отец Павел был таким живым индикатором состояния нашей Церкви и отдельной человеческой души. Наш общий друг Константин Иванов как-то назвал о. Павла «идеальным священником»: любвеобильный и терпимый к людям, безусловно принципиальный в вопросах вероучения, с чертами святости при жизни — мученическое исповедание веры в лагере, хорошо образованный в богословии и в светской культуре, талантливый проповедник, энергичный практик и организатор… Что еще надо?

И то, что отношение к о. Павлу со стороны его церковного начальства все время сопровождалось зашкаливающей лавиной бета- и гамма-излучений претензий и откровенных притеснений — это один из симптомов очень опасного состояния нашей Церкви. Сегодня это уже видится многим яснее, но 30, 20, 10 лет и даже совсем недавно такой взгляд у большинства вызывал прямое возмущение: «Как вы смеете такое говорить о нашей Святой Церкви?!» Наша Церковь действительно свята, но мы слишком простодушно отождествляем вполне земную церковную ситуацию и горнее, мистическое значение этого понятия — «Церковь». Отсюда многие печали, обиды и разочарования: «Я входил в Церковь и ждал, что здесь люди другие, что…»

Еще один сопутствующий такой позиции опасный признак нашей церковной жизни — это наша способность убеждать себя, что церковный начальник всегда прав, и чем выше сан, тем очевиднее его правота. В какой-то крайний момент напряжения я обратился к своему давнему, с ленинградских времен, товарищу, но достигшему к моменту моей просьбы высокого положения среди церковной иерархии. Нынче он и вовсе вошел в сонм земных церковных небожителей. И я попросил его ходатайствовать перед Патриархом о том, чтобы тот одним своим словом, взглядом, жестом приструнил владыку в его действиях против о. Павла. Чтобы только владыка «отстал», «забыл», чтобы дал спокойно служить настоятелю. И на это я получил ответ:

— Мы с отцом V (было названо одно из самых известных имен в патриархии) убеждали его, хотя бы, внешне повиниться перед архиереем, склонить к дружбе с владыкой. Но он не слышит даже наших житейских резонов. Да, я общаюсь со Святейшим, но ничего не могу сделать, потому что старик блажит…

Последние слова относились совсем не к Патриарху.

Нам не дается спокойно, мужественно, взвешенно, без крайностей размышлять об изъянах нашей церковной жизни, мы постоянно впадаем в крайности. Это относится и к межконфессиональным отношениям, и к оценкам состояния церковной жизни. Наши «критикующие» церковную практику часто бестактны, недружелюбны, «апологеты» чрезмерно усердны в словесной патоке, но ответно нередко грубы и высокомерны в той же мере, как недавно высокомерными были воинствующие атеисты по отношению к религии. По-человечески это понятно — непосильные вопросы неприятны, несут в себе угрозу, но человек в болезни, изо всех сил изображающий из себя пышущее здоровье, вызывает только сочувствие.

Отец Павел ничего из себя не изображал, не входил в какую-то роль. Он всей душой верил в Христа, в святость Церкви, никогда не был церковным диссидентом, как его часто изображают. То, что происходило, было результатом совсем не его устремлений. Все мне видится просто: невзлюбивший его человек, ревнующий из-за популярности, но занимавший самое высокое место в епархии, годами буквально выталкивал о. Павла в написание книги «Догмат о Церкви в канонах и практике». Он гнал священника, методично преследовал, разрушая плоды его трудов, — школу, приют для больных детей, приходские производства, умное книжное дело, наконец, приход, созданную общину. И, главное, он совершенно не понимал последствий, «физиологически» не мог понять, что могут быть такие люди, которых никогда не сломать. Тем более — им никто не сможет замкнуть уста, даже смерть, потому что их слово будет звучать.

В начале 1990-х годов я привез к о. Павлу одного разочарованного в своем монашеском опыте человека, собравшегося переходить в Зарубежную Церковь (РПЦЗ). Отец Павел выслушал его и сказал:

— Я и сам какое-то время подумывал о таком шаге, но потом понял, что там будет то же самое, ведь там такие же люди. Если, конечно, мне совсем закроют возможность служить, мне ничего не останется другого. Но это точно будет совсем не мое добровольное, свободное решение.

Но все-таки его окружало много людей совершенно противоположных идеалов.

Если смотреть глубже, что скрыто в глубине конфликтов и непониманий, совершенно неподобающих комментариев, которые раздавались в адрес о. Павла, то, на мой взгляд, в его лице произошла встреча переданной ему исповедниками веры действительно не пресекавшей подлинной традиции Церкви и основных нерешенных церковных проблем, к которым только начал подступаться Собор 17-18 годов ХХ века. Я хорошо видел, что сам о. Павел был значительно больше его собственных деклараций. Он самим собой утверждал безусловную ценность церковной традиции, но никогда не был традиционалистом. Конечно, это совсем не модернизм. И вообще, внесение всех этих «измов» в разговоре о нашей вере о. Павел расценивал как то, что ее немедленно искажает, что превращает вероучение пусть даже в церковную, но и-де-о-ло-ги-ю. А это, по его мнению, для церкви то, что уводит ее от Христа, что бесперспективно и очень вредно.

Он, например, остро реагировал на переименование с подачи Сталина Церкви в Русскую православную, особенно сокрушался насаждением словосочетания «русский святой», уважение к любой национальной культуре и истории о. Павел считал совершенно обязательным для нашей Церкви. Просто потому, что неуважение к национальному чувству сеет обильную рознь между людьми, подрывает наше движение к церковному согласию, которое мы когда-то с подачи А.С. Хомякова, а теперь привычно стали именовать «соборностью». Рознь и ссоры способны порождать только самих себя. От розни, как однажды в разговоре выразился о. Павел, «опустошается сердце». Само понятие национального самосознания — плод исторически очень поздний, но, как и церковная традиция — это результат исторического развития. Нам и то, и другое только представляется вполне привычным, неизменным. В действительности модернисты именно те, кто пытается утверждать от своего имени незыблемость традиции.

— В начале 90-х многие мечтали о построении в стране симфонии…

— Отец Павел считал, что никакого периода образцовой симфонии власти и Церкви никогда не было.

Стоит только почитать выступления участников на Соборе 1917-18 годов, чтобы многое понять, до какого состояния довел нашу Церковь синодальный период. И ведь многие проблемы так и остались совсем не решенными, мы сегодня вернулись к ним же, даже и в усугубленной степени…

Кстати, следует уточнить, о какой симфонии мы говорим? По образцу Византии? Времен Константина Великого, когда даже Отцы Церкви считали нормальной практикой прямое и самое решительное, включая казнь, преследование государственной властью еретиков?.. В вопросе о возможности симфонии без особого труда можно увидеть столкновение позиции человека далекого прошлого и нашего современника. Первый признает абсолютный авторитет церковной иерархии и священной фигуры императора, второй имеет свой убежденный. глубоко личный взгляд на христианские ценности любви, свободы, милосердия, взаимного уважения и т.п. Противостояние, связанное с отказом общины о. Павла голосовать за новый вариант приходского Устава, передающего все полномочия архиерею, — это не что иное как выражение явных противоречий современных идеалов демократии и нашего церковного вероучения.

Если продолжать восстанавливать безусловность церковного авторитета, характерного еще для дореволюционного прошлого, то могу предположить, что в повестке дня завтра сама собой возникнет мысль о возрождении и старой дореволюционной практики. И тогда от государственных служащих опять потребуют ежегодные справки от священника об исповеди и причастии. А Государственной Думе придется обсуждать статьи, существовавшие в Особой части российского уголовного уложения о преступлениях против веры. Как мы знаем, все потом было трансформировано и усугублено в требовании коммунистической партийности и печальной памяти 58-ю статью.

Это все бесконечные темы о настоящей церковной традиции и том, что под этим именем пытаются выдать. Мы с о. Павлом к ним постоянно возвращались…

— Кем он стал для Вас?

— Отец Павел был и остается для меня воплощением святости, самой что ни на есть реальной. Это была святость подлинная, святость исповедника Христа, святость настоящая, а не книжная, вычитанная и затем умозрительно сконструированная в голове. Мы все — очень и очень разные его близкие друзья, — знали это и при его жизни. Это было нам совершенно явно и безусловно.

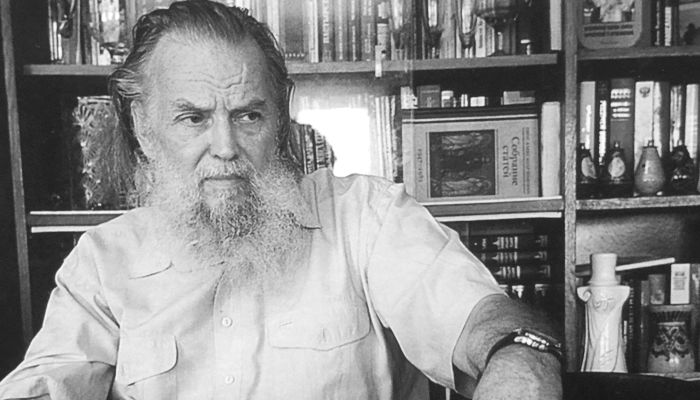

Фотографии предоставлены автором

Читайте также:

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)