Кем и чем воспитывается народ хотя бы и в вере?

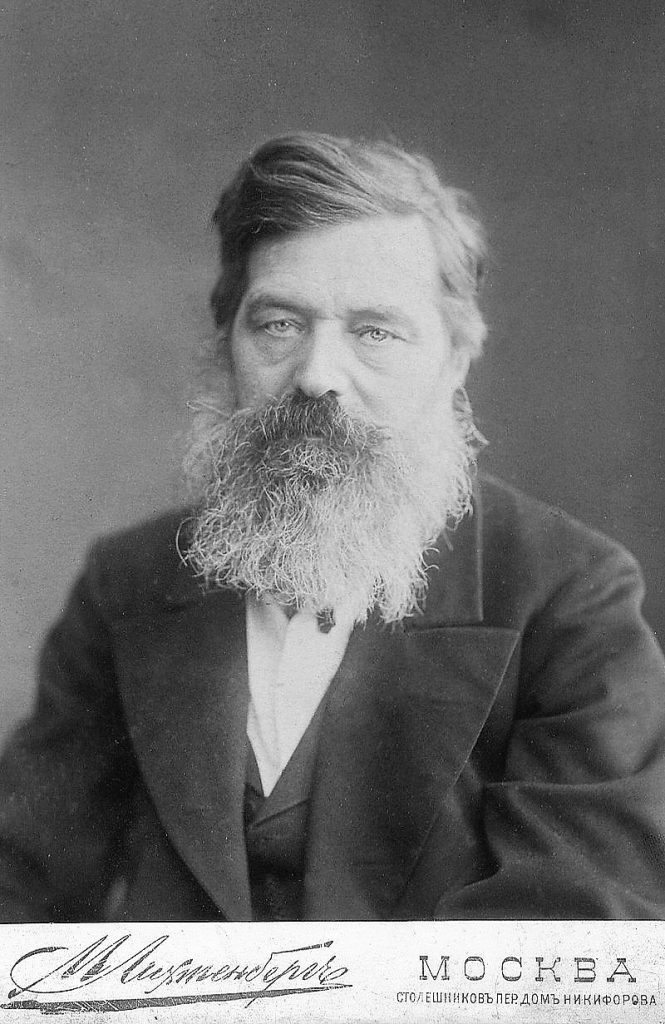

22 июля 2019 Никита Гиляров-Платонов

Никита Гиляров-Платонов (1824—1887) — публицист, писатель, общественный деятель, преподаватель МДА (1848—1855). Предлагаем вашему вниманию отрывок из автобиографической книги «Из пережитого».

***

Уездный город, бывший епархиальный, следовательно, старинный, а потому, согласно этим двум качествам, со множеством церквей (до двух десятков счетом); река средняя, впадающая за три версты в большую. Но, впрочем, зачем же говорить обиняками? Это — Коломна. Крепость полуразвалившаяся, но с уцелевшею частью стен; уцелело также несколько башен и одни ворота с иконописью на них и с вечною лампадой.

Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло доныне, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, урольная, к Москве-реке, называется «Мотасовою», и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами. Против нее, за рекой, на лугу, окруженный несколькими избами бывших монастырских крестьян, — Бобренев монастырь; на противоположной стороне, за три версты, на стрелке (между) Москвой-рекой и Окой, — монастырь Голутвин. Летит сатана из Бобренева; видит его с башни Мотас. «Откуда и куда, друг?» — «Да вот бобреневских монахов соблазнял. Там кончил, теперь к вам в город». — «Э, голубчик, — отвечал Мотас, — я тут уже четыреста лет от нечего делать мотаю ногами; здесь нас с тобой поучат грешить, ступай в Голутвин».

Самоосуждение свойственно не одной Коломне, а вообще русским городам, особенно древним, происхождение которых затеряно. Замечательна эта народная черта. Не хвалятся, чем даже основательно хвалиться; не помнят героев, забывают о своих исторических заслугах, а помнят Божиих святых людей и им противопоставляют себя как негодных и грешных; рассказывают, что город основан «на крови», взводят на своих предков небывалые преступления. Предания о начале городов полны такими сказаниями. Откуда Коломна названа Коломной? Не одна Марья Матвеевна, но начетчики-мыслители мещане (таковые есть), дьячки и тому подобный народ передавали мне, что преподобный Сергий проходил некогда через город и его прогнали «колом»; он тогда прошел в Голутвин. Историческое событие несомненно, что Сергий преподобный проходил через Коломну, и там, где теперь Голутвин, благословил Димитрия Донского; посох Сергия остался в Голутвине. Но Коломна по меньшей мере двумя, а то и всеми тремястами лет старше Донского; тем не менее коломенцы воспользовались историческим событием, чтобы сочинить самоуничижительную легенду.

Вслушивался я в такие рассказы ребенком, хотя даже тогда не придавал им веры. Верит ли народ? Не думаю: и для него это поэзия, которою он наслаждается и поучается, не останавливаясь на вопросе об исторической верности. (..)

Подобно тому как в других старинных городах, рассказывали и в Коломне, что здесь-то стояла церковь, но провалилась по случаю страшного преступления; что по ночам слышится звон из-под земли. Замечательно это эпическое повторение того же рассказа в разных городах, почти буквально тождественное.

Рассказывали об архиерее святой жизни, который велел-де похоронить себя на паперти, чтобы «все его топтали». Может быть, даже было это подлинным событием, но оно рассказывалось эпически торжественным тоном, полунараспев, и я впитывал его в себя. Многое запамятовал, но вообще легенд слышал множество и местного содержания, общего. Из последних некоторые, памятные мне по детству, напечатаны легкими видоизменениями в известном сборнике Афанасьева, к сожалению, запрещенном. Запретили книгу, опасаясь соблазна. Но я спросил бы сберегателей народной веры: а кем и чем воспитывается народ хотя бы и в вере? Нужно удивляться, как еще сохранились в нем, хотя в полумифической оболочке, какие-нибудь ее искры. Священник, которого видит народ только при отправлении треб и как отправителя треб, менее других повинен в учительстве. Ему остается одна исповедь, но и в ней едва успеет он проронить несколько слов, при одновременном множестве исповедающихся. да и то если расположен идти далее механического отправления формальностей, указываемых Требником. Отец, глава семьи, который вечно в работе и в заботах? Мать, бабушка — вот живые носительницы преданий, а легенды — кодекс христианской нравственности в поэтической оболочке. Тот, кому средства дозволяют читать легенды в печати, вне уже всякого сомнения обережен от соблазна, ибо настолько развит, что в состоянии отличить поэзию от истории.

Между тем если снять с легенд оболочку, мы найдем в них такую высоту, такую глубину христианского воззрения, пред которою преклоняешься. Возьмем хотя легенду об Илье и Николе, столь по-видимому соблазнительную, или об юродивом, крестящемся на кабак и бросающем камнями в храм. Опасаться глумлений может лишь тот, кто не слыхивал самолично легенд в детстве. А я слышал и опытом, своим и чужим, дознал впечатление, ими производимое, и суждения, ими вызываемые: их воспитательное действие несомненно. (..)

Итак, и церковь, и дом наш стояли на берегу. Близ них, почти рядом, измеряя по-столичному, высились еще три церкви; самая дальняя едва ли отстояла на сто сажен, а ближайшая едва ли даже на 50. И о церквах, именно этих, ходили тоже если не легенды, то прибаутки, основанные на колокольном звоне, характеристическом у каждой. Звон одной, у которой колокола были средней величины, тенористые, по своему умеренному размеру ударявшие в один край, медленно, переводился так: «Поп пья-ян, дьячок пья-ян». Густой звук другой колокольни отвечал: «И мы, и мы, и мы». И наконец, третьи мелким перебором звонцев прибавляла: «А мы видим, да не скажем».

Колокол для народа есть нечто не только священное, но живое; он рассуждает, гневается, упрямится, покорствует. Целым роем мифов окружена его жизнь. Когда его льют, предание повелевает распустить какой-нибудь слух, чтобы «гул пошел в народе». То же водится и при литье пушек, — обычай, заимствованный уже от колоколов, которые во всяком случае старше пушек. Отлитый колокол ставят на дровни и везут. Хорошо, когда он окупил себя, церковь и приход богаты. Но не случалось ли вам видеть, как колокол ездит из города в город, из деревни в деревню с просьбами о подаяниях на свой выкуп? Красуется на дровнях или дрогах колокол, более или менее значительного объема, и на трех же дрогах на особой звоннице висит колокольчик, время от времени жалобно ударяющий: «Подайте, Христа ради, православные». На многолюдных улицах, на площадях, на базарах в особенности, дроги останавливаются, лошади отпрягаются, а колокольчик с расстановками продолжает бить свою мольбу. Русский человек снимает шапку, крестится и кладет в кружку по силе-мочи.

Большой колокол нашей церкви был по уездному городу значителен, особенно в те годы, — 200 пудов. Приобретение его сопровождалось обстоятельствами, заслуживающими упоминания. В начале минувшего столетия господином города был именитый гражданин Иван Тимофеевич Мещанинов. Никто не смел мимо его дома проходить в шапке, а тем более обязательны были знаки почтения при личной встрече. Да чего! сами воеводы пред ним раболепствовали. Я застал еще в живых одного древнего желтовласого старца (фамилия ему была, помнится, Лохонин); а он застал в живых «коломенского бога», как называли Мещанинова. Лохонин был еще мальчиком: «По безрассудству своему — молод я еще был (так рассказывал он) — не догадался я снять шапку в начале улицы, когда Иван Тимофеевич на ней показался. Ну досталось мне; отодрать-таки отодрали, да и велел он меня в солдаты отдать. Я бежал, и только бегами спасся». А Иван Тимофеевич был все-таки не более как купец! Таковы были нравы в первой половине прошлого столетия; по расчету лет Лохонина, полагаю, что происшествие случилось в тридцатых годах, потому что старику не было, кажется, полных ста лет.

«Коломенский бог» был прихожанином нашей церкви; она считалась почти домовою Мещаниновых даже и в начале нынешнего столетия. Решил Иван Тимофеевич слить колокол в свою церковь, и не маленький, в тысячу пудов. Едет к архиерею и просит благословения.

— Как, Иван Тимофеевич, в приходскую-то церковь да в тысячу пудов? Это не полагается, не по закону. В приходской церкви позволены колокола только в сотни пудов. У нас и в соборе нету такого.

— Да колокол уж отлит, преосвященнейший владыко.

— Нет, как хочешь, никак этого нельзя. Лучше закажи ты для Никиты Мученика другой, а этот отдай нам в собор.

Так и поступлено. Колокол в тысячу пудов повешен на соборную колокольню и гудит на ней доселе; к Никите же Мученику доставлен новый, в 200 пудов, с надписью: «Лета от Рождества Христова 1702» и проч.

Но поднять тысячепудовый колокол на колокольню и даже подвезти его удалось не легко. Колокол заупрямился. «Везли его, — так рассказывали старожилы, — на дровнях, как полагается; народ со всего города и деревень тащит. Шел хорошо; но подвезли к Пятницким (крепостным) воротам, — остановился. И так, и этак, народу прибавили, канаты лишние подвязали: нет, прогневался, значит, не туда везут. Мастер сел на него с плеткой, как водится. Хлестнет; словно и тронется, а нет. Молебен с водосвятием служили; кое-как потом уж одолели; только вместе с мастером так и подымали на колокольню, и мастер все время, как поднимали, — нет, нет и подстегнет».

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)