Мне думается, что сердце Каляева было способно принять божественную истину

18 апреля 2024 Ариадна Тыркова-Вильямс

Ариадна Тыркова-Вильямс (1869-1962) — член ЦК Конституционно-демократической партии, писатель. Автор одной из наиболее полных биографий Пушкина. Предлагаем вашему вниманию отрывок из ее книги «На путях к свободе» (1952).

Более частым моим гостем был Иван Каляев, который два года спустя убил в Москве вел. князя Сергея Александровича. В Ярославле никто не предугадывал, что этого тихого, задумчивого юношу ожидает кровавая слава террориста. В Каляеве не было внутреннего надрыва, раздиравшего Яшнова. Он был сдержанный, замкнутый, вежливый. Сын полицейского чиновника в Варшаве, он там кончил гимназию, поступил в университет, был замешан в какую-то историю, попал в тюрьму, выслан в Ярославль. О своих столкновениях с властями, о своих тюремных похождениях он почти не говорил. Не потому что хотел их скрывать, а просто это была не достаточно интересная тема. У кого не было таких историй? Каляев не чувствовал себя гонимым. Он был борцом, если не гонителем. Но и об этом мы не говорили, уже по другим причинам, конспиративным. Социалисты-революционеры, к партии которых он принадлежал, — были заговорщиками, конспираторами, что не помешало им поставить во главе боевой организации, нервного центра партии, великого провокатора, агента Охранки Азефа. Среди многих своих дьявольских дел Азеф был организатором и убийства великого князя Сергея Александровича, которое он подготовлял вместе с Борисом Савинковым. А исполнение этого преступления они поручили Каляеву. Но в Ярославле я поила чаем не террориста, — я даже не знала, что Каляев социалист-революционер, — а молодого, приятного, но мало заметного, скорее некрасивого поэта. Хороши у него были только глаза, вернее взгляд, печальный и чистый. Каляев любил приходить, когда других гостей не было. Ему легче было разговаривать вдвоем, чем в обществе. Он перелистывал мои книги.

Мне только что один инженер подарил несколько томиков французских поэтов в изысканных переплетах из бархата, русской парчи, набойки. Каляев с наслаждением брал в руки сонеты Эредиа и ласково гладил тонкими пальцами темно-синий бархат переплета.

Иногда просил меня прочесть их. Я раскладывала перед ним снимки с картин. Я привезла с собой фотографии с произведений Бегаса, литовского пастуха, который еще мальчиком-подпаском вырезал деревянные фигурки. Из него вырос настоящий скульптор.

Бегас часто изображал Христа. Его своеобразная скульптура напоминала деревянные распятия, простирающие свои руки на перекрестках в его родной Литве. Каляев подолгу всматривался в скорбный лик Спасителя и мягким, тихим голосом толковал замыслы Бегаса:

— Смотрите, как идет линия усталых, опущенных плеч. Какая благодатная сила в руках, даже распятых. Как из них источается таинственная, святая, кроткая мощность…

Ходил ли Каляев в церковь? Не знаю. Кругом него все были так далеко от церкви. Думаю, что и он не был к ней близок. Но я могу себе представить, как он украдкой заходит на всенощную в одну из старинных ярославских церквей и подолгу стоит в темном углу, около стены, расписанной древними фресками с устрашающими изображениями вечных мук. На обедне, днем, мне его себе труднее представить. Обедня есть осуществление таинства, ослепительный дневной свет. Всенощная — преддверие, полусвет, обещание.

Мы с Каляевым о церкви, о православии не разговаривали. Но о Христе этот приятель, если не друг, Бориса Савинкова, профессионального политического убийцы, часто говорил. Мне думается, что сердце Каляева было способно принять божественную истину.

В прежние времена такие, как он, романтики уходили в монастыри, молитвою и постом преодолевали злую силу. В наш, полный соблазнов век он поддался дьявольскому искушению, поверил в жертвенность терроризма. Может быть, его грызли сомнения? Может быть, после убийства он почувствовал раскаяние? Но в этом я не уверена.

Со мной он о терроре никогда не говорил. Террорист, посвященный в тайны подполья, обязан о них молчать. Но никто не запрещал ему говорить о тайнах искусства, о трагическом противоречии добра и зла во вселенной, в каждом из нас, о том, как совместить Евангельское Откровение с царством насилия и неправды, где обречен человек жить даже в странах, считающих себя христианскими.

Весной Каляева посадили на два месяца в тюрьму, отбывать административный приговор за какие-то сравнительно невинные политические проступки. Из тюрьмы он писал мне письма, в прозе и в стихах. Одно из них начиналось словами: — Христос! Христос!

Оно звучало как призыв, как сыновняя мольба, как страстная просьба указать людям пути любви. После казни Каляева я отдала эти стихи его товарищам по партии. Надеюсь, что они их напечатали, несмотря на явно религиозное настроение, которое тогда среди революционеров считалось признаком слабости, если не глупости.

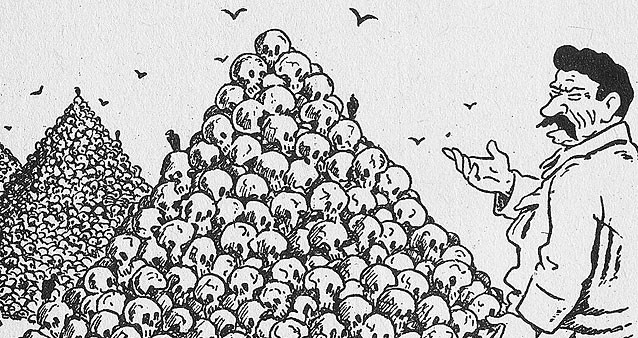

От наших встреч с Каляевым в Ярославле у меня осталось воспоминание о нем как о начинающем поэте. Когда, два года спустя, я прочла в газетах, что Иван Каляев бросил бомбу в в. кн. Сергея Александровича, я была поражена. Образ этого тихого искателя истинного пути так не вязался с убийством. Убить безоружного человека без суда, без права защиты, по постановлению анонимной кучки заговорщиков! В психологии террористов есть что-то страшное. Какое-то дьявольское наваждение. С одной стороны, идеализм, доходящий до самопожертвования, с другой, зверская расправа с противниками. Как могли люди с таким духовным складом, как мой брат или Каляев, вместить в себе эти обе крайности?

Фото: Иван Каляев сразу после теракта