На смерть «Нового мира»

24 мая 2024 Григорий Свирский

Григорий Свирский (1921-2016) — писатель, участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями, член КПСС и Союза писателей, был исключен из обеих организаций в 1968 году за критику цензуры и антисемитизма, книги его перестали публиковать. Выступал против вторжения в Чехословакию. В 1972 году эмигрировал из СССР, жил в Израиле, после в Канаде.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Г. Свирского «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946–1986 гг.»

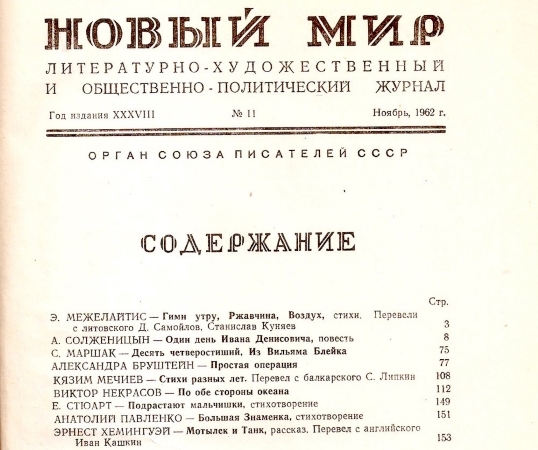

…И все же разгром литературы не мог быть полным, пока жил, задавал тон «Новый мир» Александра Твардовского.

Я не знаю, останется ли на «отмелях времен» Твардовский-поэт. Его неунывающий Теркин, на том и на этом свете. Или ранний герой — Никита Моргунок, зажмурившийся на один глаз, чтоб не разглядеть — не дай Бог! — уничтожения русской деревни.

Твардовский — редактор «Нового мира» — сама история. Даже кривоватое зеркало солженицынского «Теленка…» отражает это в большой степени.

Каково же было ему, Александру Твардовскому, на самом деле трезво видевшему, что русская проза не Солженицыным началась и не Солженицыным кончится! Бека не отстоял, Гроссмана не сберег: одну из копий романа «Жизнь и судьба» КГБ изъял прямо из сейфа «Нового мира». Зато залыгинского Степана Чаузова поднял из праха; вместе с можаевским Федором Кузькиным вырвался на белый свет. «Пелагею» Федора Абрамова у Главлита зубами вырвал. Напечатал рассказ неведомой доселе Н. Баранской «Неделя как неделя» — горькую правду о женской эмансипации в СССР. А лучшее у Шукшина! У Белова! Всю деревенскую прозу на новомирской грядке взрастил. Василя Быкова от небытия спас… Знал, у кого что «залежалось». Ждал просвета, минуты. Перед Фурцевой унижался, перед поликарповыми на всех этажах ЦК шапку снимал. Ради страницы, абзаца, строчки правды.

Только тот, кто побывал когда-либо под обстрелом тяжелой артиллерии, когда земля сыплется на голову, скрипит на зубах, твоя земля, могильная — каждый снаряд может стать последним салютом, — поймет ощущение «новомирцев» в эти недели и дни.

На телефон смотрели, как на змеиную нору: оттуда и выползет беда…

Однако каждый месяц выходил он, ненавистный атомному государству журнал, ложился на прилавки в своих голубых обложках. Его кромсали, задерживали в цензуре, в ЦК, на Лубянке, в Политуправлении армии, а он продолжал каждым своим номером будоражить, возбуждать надежды. Он стал неузнаваемо гибок, обреченный журнал. Когда взяли за горло прозу, он «ушел в мелкий шрифт», как говаривали, т. е. в критические работы, набранные мелким шрифтом. Пригодился опыт Паустовского, его «Тарусских страниц». Статьи В. Лакшина, А. Лебедева, И. Виноградова, Стан. Рассадина, Э. Кардина, В. Огнева и других читались углубленно-вдумчиво, даже если и не содержали аллюзий или подтекста; читатель верил: «Новый мир» не обкатаешь…

Журнал шел к гибели неотвратимо, иронизируя над собой, как мы знаем, в вологодских «побасенках» Вас. Белова. Таким, как все, он быть не мог, да и не хотел. На миру и смерть красна.

Задержимся — они заслуживают этого! — на писателях и произведениях, которые стали завершающим аккордом «Нового мира» Александра Твардовского. А иные произведения — и поводом для расправы, давным-давно готовившейся.

Лебединой песней «Нового мира» оказались волею судьбы произведения на редкость мужественного Георгия Владимова и, с другой стороны, весьма осторожного поэта-переводчика Льва Гинзбурга.

Россия узнала о Георгии Владимове в 1961 г., когда была опубликована его повесть «Большая руда». Повесть вызвала большую прессу, порой на редкость серьезную.

Главный герой ее шофер Пронякин открыл, своей жизнью и смертью, разговор о глубинных процессах, которые идут в рабочем классе. И — резко расходятся с официальными доктринами, позволяющими номенклатурным прохвостам годами жонглировать понятиями «гегемон», «диктатура пролетариата» и пр.

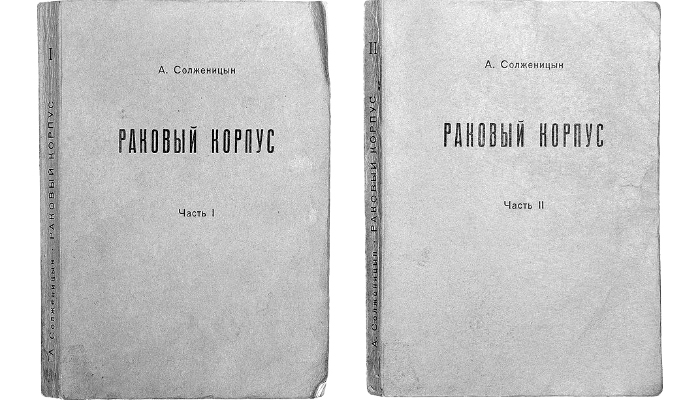

Книга Георгия Владимова «Верный Руслан», вышедшая на Западе, написана в те же годы. Она не прорвалась на люди и в «Новом мире». Ради Солженицына отодвигалось все, даже книги, подобные «Верному Руслану», которые, не сомневаюсь, станут русской классикой. Это делалось, как нетрудно понять, не по воле или капризу Твардовского, «не оценившего» владимовского «Руслана», — из-за каторжных обстоятельств, при которых о каторге разрешалось говорить в журнале только одному.

В 1969 году, юбилейном году ЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ, смертном году «Нового мира», в последние дни детища Твардовского, увидел свет роман Георгия Владимова «Три минуты молчания», непримиримый, сочный, густо насыщенный морским сленгом. Прежде чем написать его, Владимов нанялся в Мурманске матросом на рыболовецкий сейнер и несколько месяцев плавал в северных морях.

Любопытно, что начал печататься Георгий Владимов, подобно Федору Абрамову, как литературный критик. (Подлинная фамилия писателя — Волосевич Георгий Николаевич.) Однако как критик он не мог высказать наболевшего, и вот… пришлось уйти в прозу.

Хотя герои Владимова на этот раз моряки, конфликт «Трех минут…» мог начаться и на суше, и на море, под любой советской крышей. В книге много героев и много перипетий. Выделим стержневые.

Фамилия высокого начальства, несостоятельность которого открывается читательскому взору не сразу, — Граков. Еще во время войны он пытался упрятать в лагеря Алексеича, «деда», как зовут моряки своего старшего механика.

В предпоследнем походе рыболовецкий сейнер проходил мимо камней, его старые моторы не справились, и камни пробили дыру в его днище.

«Дед» сказал, что надо зайти в порт, чиниться. Запросили Гракова. Тот ответил: «Стране нужны сельди». «Стране нужны люди, которые добывают сельди», — возразил «дед». «Труса празднуешь!» — радировало высокое начальство.

В последнем рейсе, когда спасали иностранный корабль «Герл Пегги», начался такой шторм, что все поняли: жить осталось недолго, вот-вот пойдут на дно, вместе с шотландцем.

Единственный, кто дико, нечеловечески трусит, — это оказавшийся на корабле Граков. Он напивается до бесчувствия. Валится на койку — умирать.

Всем командует «дед», который и спасает корабль.

Несостоятельность Гракова — это несостоятельность власти, способной только погонять и губить…

«Три минуты молчания» звучали как призыв хранить «три минуты молчания», когда скроется под водой «Новый мир», уже давший течь.

Ждать оставалось недолго. Еще в № 5 были напечатаны вызвавшие ярость начальства рассказы Фазиля Искандера, одного из самых одаренных прозаиков сатирического плана; повесть «Созвездие козлотура» принесла ему всесоюзную известность. В рассказах 69-го года он куда более глубок. Герой одного из них — немец из Западной Германии Эмиль. Но читатель понимает, что речь идет не о немецком фашизме, а о своем собственном…

Эта «больная» тема получила дальнейшее и глубокое развитие в произведении как бы очерковом, на подтекст не претендующем.

Поэт-переводчик Лев Гинзбург, коротенький, с одышкой, казалось, робкий человек, вдруг опубликовал в «Новом мире» ошеломившее нас произведение «Потусторонние встречи». Подзаголовок — «Из Мюнхенской тетради». Эта книга, потом уже более не изданная нигде, — воистину прощальный гудок корабля, уходящего под воду.

Читатель, сколь бы он ни был неискушенным, при чтении «Потусторонних встреч» обретает второе зрение. Он читает о гитлеровцах. И — почти с первых же абзацев постигает, что речь идет не только о немцах, не столько о немцах. А о сталинщине и, что еще важнее, о нынешних нацистах.

Хотя автор, естественно, пишет только о гитлеровцах.

Лев Гинзбург встречается почти со всеми оставшимися в живых воротилами гитлеровской Германии. Или друзьями Гитлера. Разговаривает с Германом Эссером, обладателем партбилета № 2. У Гитлера был партбилет № 7. Эссер числился на амплуа «старый друг фюрера».

«Страх начинает портить людей, — говорит Эссер. — Но расчет — это еще не самое страшное. Ужаснее всего паралич мысли, телячий восторг перед подлостью».

Затем автора привозят к Гансу Бауману — автору нацистского гимна, теперь поэту-переводчику. Ганс, не избавившийся от чувства вины, полюбил русскую поэзию, стал ее переводчиком. Слова его печальны, в них звучит запоздалое раскаяние: «Гимн стал моей судьбой. Я принял ее как должное. Но позвольте надеяться, что вы поняли трагедию человека, который, будучи сам ослепленным, невольно ослеплял других…»

Ух, как взвыли литбандиты Москвы, которые продолжали ослеплять читателя, давным-давно расставшись с собственной ослепленностью!

Перед читателем проходит затем череда стариков — отставных чиновников фюрера, размышлениями своими точь-в-точь напоминающих советских отставников, которые благоговеют перед кровавым всесилием. Среди них Ширах — создатель гитлерюгенда. Шпеер — министр вооружения, министр тотальной войны, сменивший в 42-м году погибшего Тодта; тот самый Шпеер, который, кстати сказать, начал убивать людей при помощи «Фау-2».

Шпеер наиболее умен и циничен. И откровенен: «Человеческие жизни и судьбы, — говорит он, — конечно, никого не интересовали. Делалось дело…»

Ширах и сейчас не прочь подтрунить на неарийской расой, он вспоминает с удовольствием, как в тюрьме Шпандау ставил в тупик советских надзирателей и часовых. «А знаешь, говорю, Иван, что ваш Пушкин по происхождению не русский, а эфиоп?» «Как так? — возмущается Иван. — Врешь, никакой он не эфиоп, а русский он, русский!..»

Шираху приятно поиздеваться над русским человеком: он чутко, ноздрями старого нациста, уловил дух шовинизма, идущий со стороны современной России.

А Ялмар Шахт, бывший президент Рейсхбанка, до сих пор не может успокоиться, пространно говорит о влиянии немцев на Россию. «Даже столица — Петерсбург». А литература? Хемницер, Фон-Визин…

А уж простые генералы или бюргеры, те откровенно жалеют о прошлом. Хвалят Гитлера. «Интересы народа он всегда ставил выше морали, выше закона», — вспоминает некий генерал.

Гитлер казнил сто девятнадцать своих генералов и около восьмидесяти тысяч солдат. «У него была великая цель, — оправдывает его генерал, — а великая цель требует порой большой крови».

Хозяин пивного бара еще откровеннее: «После Гитлера нами правят сплошные ублюдки… Тот был личностью…»

Автор приводит также цитату из книги немецкого поэта Ганса Магнуса Энценсбергера: «Из нашего национального самосознания вырастают порой диковинные цветы».

Умевшие читать между строк сановные «образованцы» из молодых, да ранних, главным образом комсомольцы из ЦК ВЛКСМ, сорока лет отроду, подняли крик. Центральные газеты опубликовали сразу несколько статей-воплей, из которых было совершенно очевидно, что последний выстрел «Нового мира» был уникальным. Попал сталинистам точно между глаз.

Секретаря ЦК партии Демичева и секретаря Союза писателей СССР Константина Федина не пришлось долго уговаривать. Александр Твардовский давно жил с петлей на шее. Оставалось только выбить из-под его ног табуретку.

«Новый мир» — последний легальный бастион прогрессивной интеллигенции — прекратил свое существование.