На юных лицах сияло горделивое сознание: идем протестовать

11 декабря 2023 Ариадна Тыркова-Вильямс

Ариадна Тыркова-Вильямс (1869-1962) — член ЦК Конституционно-демократической партии, писатель. Автор одной из наиболее полных биографий Пушкина. Предлагаем вашему вниманию отрывок из ее книги «На путях к свободе» (1952).

В начале марта 1901 г. по Петербургу пошли слухи, что в ближайшее воскресенье на Казанской площади состоится демонстрация протеста. Не знаю, кто дал для нее сигнал, сами студенты, или революционные организации.

Скорее последнее.

Накануне, в субботу вечером, я пришла навестить А. А. Давыдову. Это было вскоре после смерти Лиды. Туган-Барановский жил у тещи. …

Когда я пришла, я застала всех в большом возбуждении. Александра Аркадьевна, подняв очки на лоб, строго спросила меня:

— Дина, надеюсь вы не идете?

— Куда?

Раздался смех. Муся, хорошенькая, остроглазая приемная дочь Давыдовой, насмешливо сказала:

— Притворяется! Отлично знает, что завтра на Казанской площади демонстрация.

Мне нечего было притворяться. Я действительно ничего не знала. Миша, как всегда спотыкаясь, проглатывая слова, начал что-то рассказывать про будущую манифестацию. Его нетерпеливо перебил В. К. Агафонов:

— Я вижу вы впрямь ничего не знаете. На завтра, в два часа, у Казанского собора назначена массовая демонстрация протеста. Сбор всех частей. Идем?

На веселый призыв тогда еще молодого, но уже известного ученого-геолога я также весело ответила:

— Конечно, идем.

Александра Аркадьевна еще выше сдвинула очки и покачала головой:

— Дина, этого я от вас не ожидала. У вас дети, куда вы потащитесь на демонстрацию. Зачем все это? Раз есть воинская повинность, все эти молодцы когда-нибудь попадут в солдаты. Не все ли равно, раньше или позже?

— Да нет, как же ты не понимаешь, — забормотал Миша, — ведь это насилие, возмутительное издевательство над личностью. Конечно, необходимо протестовать. Необходимо показать самодержавию, что мы не все стерпим. Пора выйти на улицу. Пора приучать массы к выступлениям.

Вспоминая теперь эти, хорошо мне запомнившиеся слова, я думаю, что демонстрацию устроили с.-д. Туган принадлежал к их партии. Тогда мне это не пришло в голову. Александра Аркадьевна слушала Мишу внимательно, но в ее темных глазах мерцала насмешка:

— Что же, Миша, ты, значит, завтра собираешься бунтовать вместе со студентами?

Он утвердительно мотнул головой:

— Собираюсь.

Насмешливые глаза хозяйки обратились на меня:

— А вы, Дина?

— Александра Аркадьевна, и я пойду. Не усидеть дома. Ведь баррикад еще не предвидится. Ничего страшного не будет.

— Полчаса тому назад вы о манифестации даже не слыхали, а теперь так и рветесь в бой. Тоже критически мыслящие личности! — уже с явной насмешкой сказала она. — Не худо бы подумать, прежде чем идти.

— Да что же тут особенно думать? Пойду, посмотрю, потом приду к вам, все расскажу, а вы меня чаем с вареньем угостите.

— Ваше дело. Но уж, если вы идете, то я вам Мишу поручаю. Присмотрите за ним и приведите его домой.

Все смеялись. Туган уверял, что он будет за мной смотреть, а не я за ним. На следующий день он и Агафонов зашли за мной. С ними была и жена Агафонова, Юлия Спиро, молодая, хрупкая, балованная, к уличным происшествиям вряд ли приспособленная.

В первый раз увидала я большую уличную демонстрацию. Когда политика выходит на улицу, она выносит с собой иногда шумные всплески человеческих волн, иногда затишье, затаенность. В это воскресенье сначала было тихо. Но как только мы вышли на Невский, сразу почувствовалось, что в жизни Петербурга что-то нарушено. Ворота домов, двери подъездов были заперты, как ночью. Трамваи не ходили.

Изредка проезжал извозчик, или собственный экипаж и быстро сворачивал в боковую улицу. Не было обычных прохожих и гуляющих. С северного конца, где блистала Адмиралтейская игла, никто не шел нам навстречу. И с нашей стороны и оттуда все тянулись к Казанскому собору. Шли небольшими кучками, состоявшими главным образом из молодежи. На юных лицах сияло горделивое сознание:

ИДЕМ ПРОТЕСТОВАТЬ.

Еще несколько шагов и все мы станем, если не участниками, то сочувствующими свидетелями чего-то внушительного и чрезвычайного. Полиции было много. Изредка проезжали казачьи разъезды. Слышно было звонкое цоканье копыт о мостовую, но не было привычного стука колес и звяканья пробегающих трамваев. Зато топот человеческих ног становился все слышнее, громче. Людской поток сгущался. Начиная с Гостиного Двора, манифестанты шли сплошными вереницами по тротуару, захватывали и мостовую, хотя полиция старалась держать середину Невского пустою.

Мы прошли Милютины ряды, подошли к Екатерининскому каналу. Казанская площадь уже была залита народом. Кругом цепью тянулись конные полицейские. Впереди их, в сторону собора, казаки с лихо надвинутыми на одно ухо бескозырками заставляли своих коней плясать перед толпой, занимавшей все пространство от памятников Барклая де Толли и Кутузова до широких ступеней собора. Еще дальше, под высокой колоннадой, подковой выступающей на площадь, бегали взад и вперед какие-то люди, что-то кричали, подавали какие-то сигналы. Мы остановились. Агафонов с недоуменьем спросил неизвестно кого:

— Что же мы дальше должны делать?

Точно в ответ ему новый отряд полицейских неторопливо подъехал от канала и стал вплотную между нами и толпой около собора. Там происходило какое-то движение, оттуда доносился гул голосов. А с обоих концов Невского наплывали все новые и новые манифестанты. Некоторые ныряли между лошадиными мордами и уходили туда, в середину, где что-то происходило. Полицейский офицер всех пропускал, никого не останавливал. Несколько раз он пристально взглянул на меня и моих спутников, потом, слегка нагнувшись с седла, сказал вежливо, но с улыбкой:

— Вы, господа, лучше шли бы домой…

Туган затоптался на месте, привстал на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть, что там делается, повернулся ко мне, взял меня под руку:

— Что же, Ариадна Владимировна, пойдемте домой, мы уже все видели.

Он был высокого роста, мог смотреть через головы толпы, ему было виднее, но и я при моем небольшом росте не могла не увидать, как над группой студентов, сплотившихся на ступеньках собора, взвился маленький, красный флажок. В ответ на его мельканье раздался топот казачьих лошадей. Смутно донеслись слова команды. Я совершенно забыла свое обещание посмотреть за Мишей. Я знала только одно, что я должна пройти туда под колоннаду, на ступеньки.

— Как домой? Я туда иду!

Полицейский опять наклонился с седла, еще пристальнее посмотрел на меня и внушительно предупредил:

— Идите. Туда я вас пропущу, но назад вы, может быть, и не пройдете.

Я не обратила на него внимания. Я пробиралась между лошадьми, которые нервно хрустели зубами о сталь мундштуков и перебирали копытами. Толпа нервит лошадь еще больше, чем всадника. Туган, не выпуская моей руки, покорно шел за мной. Агафоновых мы на время потеряли. Да я о них и не думала. Боюсь, что я в ту минуту вообще ни о чем не думала, просто лезла дальше и дальше, чтобы принять участие… В чем? Я не собиралась выкидывать или нести красное знамя, разбрасывать листки, содержание которых мне даже не было известно, произносить речи. Драться с казаками, подставлять под нагайки свою спину я тоже не хотела. Но прямо передо мной, на широких каменных церковных ступенях, несколько сот юношей и девушек отбивались от наступавших на них казаков. Я должна быть, если не с ними, то как можно ближе к ним, я должна разделить их судьбу.

Оттуда доносились истерические женские голоса. Визг. Вопли. Я несколько раз услыхала магическое слово — долой! долой! — По всему полуциркулю колоннады метались темные фигуры демонстрантов. Те, что были внизу, уже перемешивались с казаками. Манифестанты были, конечно, безоружны. Голыми руками отбивались студенты и студентки от налетавших на них с нагайками казаков, разбегались от конного натиска, кричали, перебегали с места на место, но с площади не уходили. Вышли протестовать против самодержавия, так уж надо стойко держаться, надо все до конца проделать. Но что?

Какая-то девушка схватилась за узду казачьей лошади, повисла на ней. Казак нагайкой сбил с девушки шляпу. Волосы ее распустились. На щеке показалась кровь. Недалеко от меня, защищаясь от нагаек, два студента закрывали лицо руками, по которым текла кровь. Два городовых тащили под руки совсем молоденькую девушку. Она исступленно кричала, отбиваясь от них.

Кровь бросается в голову, как вино, даже если ее мало пролито. Вид этих окропленных кровью людей опьянял, требовал каких-то поступков, будил желанье ответить ударами на удары. Но как? Казаки крутились и вертелись, сжимая в конском кольце тех, кто был на ступеньках собора. По-видимому там собрались зачинщики. У них, может быть, был свой план. У нас с Туганом его не было. Огромное большинство пришли, как и мы, посмотреть. При случае и поддержать. Но как? Чем?

Мы с Мишей без труда подошли к ступенькам собора. Кругом нас была не только молодежь, мелькали и знакомые лица писателей, с кем мы не раз ели рыбу лабардан. Они тоже не очень знали, что же дальше делать? Такое же недоумение увидала я 16 лет спустя, на лицах тех, кто вызвал февральскую революцию. Масштаб был иной, но в психологии было несомненное сходство.

На Казанской площади нам некогда было задумываться. Толпа была слишком возбуждена, чтобы добровольно разойтись, а полиция ее не разгоняла.

Среди демонстрантов не было никакой паники, только слышались громкие негодующие возгласы:

— Безобразие… Долой новый указ! Возмутительно! Не потерпим! Долой!

Манифестанты понемногу сбивались вместе. Некоторые были без шапок, без шляп. Тут была не только университетская молодежь, но и люди постарше.

Среди них я увидала П.Б. Струве. Он был в совершенном исступлении. Увидав Тугана, он бросился к нему и, размахивая руками, захлебываясь кричал:

— Это чорт знает что такое! Как они смели? Как они смеют меня, меня по ногам колотить нагайкой! Вы понимаете? — меня!..

Он хлопал руками по своему пальто, на котором нагайка оставила грязные следы. Мы все были возбуждены, возмущены тем, что творилось кругом. Но жизнь любит смешивать трагическое и комическое и, глядя на взлохмаченные рыжие волосы и рыжую бороду Струве, на его искаженное от негодованья лицо, слушая его нелепый, нескладный несколько раз повторенный выкрик — меня! меня! — я чуть не рассмеялась. К счастью, вовремя удержалась, а то на всю жизнь нажила бы себе недоброжелателя.

В сущности, конечно, смеяться было нечего. Не успели мы опомниться, как один из казаков спешился, вырвал красный флажок из рук студента, что-то скомандовал и в одну минуту большая группа манифестантов, в которую попали и мы, оказалась окружена двойным кордоном городовых. Все произошло очень быстро. Между тем моментом, когда полицейский офицер предупредительно советовал мне отправляться домой, и тем, как мы были окружены, вряд ли прошло более получаса. Не сразу сообразили манифестанты, что с ними случилось. Да и что могли они, безоружные, сделать против воинской силы? О сопротивлении они и не думали. Не на баррикады они шли, а на мирную, хотя и шумную демонстрацию протеста против того, что в те идиллические, старорежимные времена называлось возмутительным насилием над молодым поколением.

Пока нас не оцепили городовые, на ступеньках собора, под колоннадой, на всей Казанской площади царил хаос. Но с того момента, как многочисленный полицейский наряд отрезал часть толпы, находившуюся ближе всего к собору, народные волны стали затихать. Прилив кончился. Но тысячи зрителей, по ту сторону полицейского кордона, все еще не расходились. Мы, арестованные, были только каплей в людском море. А нас было около тысячи. Вдоль полукруглой колоннады, на Невском, на Екатерининском канале, на Казанской улице, всюду была густая плотная толпа. Нам из-за городовых было их не видно.

Мы не могли с ними переговариваться, не могли послать весть о себе домой. Мы были арестанты… По ту сторону сплошной черной полицейской линии стояли такие же зрители, как мы, но они были свободные люди. Они пойдут домой, будут пить чай с Филипповским калачом, будут читать, сидя на любимом диване, будут рассказывать друзьям и близким, какое возмутительное зрелище они только что видели.

А мы? Что с нами собираются делать? Как правительство будет нас карать за такую небывалую манифестацию? Большинство задержанных были учащиеся, студенты в форме, девушки, одетые с той небрежностью, которая была своего рода женской студенческой формой. Ведь каждая среда вырабатывает свою моду, свое щегольство. Спустя четверть века щеголихи Парижа и Лондона стали носить такие барашковые шапочки, какие в начале века полагалось носить русским курсисткам. Но англичанки и француженки надевали эти шапочки обдуманно, подгоняли их к тщательно прилаженной прическе, а русские передовые девицы кое-как надвигали их на взлохмаченные волосы. На Казанской площади у многих волосы оказались совсем взбитыми. Когда казаки очистили площадь около собора, на снегу, как своеобразные вещественные доказательства отшумевшей битвы, чернело несколько десятков головных уборов и разрозненных калош, мужских и женских. Ни трупов, ни раненых не было. Но на лицах некоторых задержанных была кровь. Мы пробовали уговорить полицейских офицеров отпустить пострадавших домой, или хотя бы отправить их в больницу, но получили резкий отказ.

Время шло. Темнело. Холодало. Начал падать неприятный, мартовский не то снег, не то дождь Нас все держали на площади. Но и там, по ту сторону кордона, не расходились. До нас доносился глухой гул голосов, топот толпы, от которой к нам шли дружеские волны. В нас не было подавленности. Мы попали в плен, но мы не были разбиты, не были одиноки и, уж, конечно, мы не боялись тех, кто взял нас в плен. Только хотелось поесть, отдохнуть, сесть, очутиться под крышей. Наша маленькая компания опять собралась вместе. Агафонов с тревогой поглядывал на свою побледневшую жену. Струве никак не мог успокоиться и все рассказывал, как спешившийся казак бил его нагайкой по ногам. Туган с растерянной, недоумевающей улыбкой спрашивал неизвестно кого:

— Ну, господа, что же дальше? Ведь это не имеет никакого смысла так стоять. Надо требовать, чтобы нас отпустили. С какой стати мы тут мокнем?

Он озирался, ища поддержки. Но ее трудно было найти. Попались и попались. Где уж тут доискиваться смысла.

Когда совсем стемнело, нас сжали в длинную колонну и повели по узкой Казанской улице. Куда нас ведут, мы понятия не имели, да и начальство, захватив более тысячи демонстрантов, не очень знало, что с нами делать. А по городу уже бежали весьма преувеличенные страшные рассказы о зверской расправе казаков и городовых с демонстрантами. Петербург негодовал. Петербург был за нас. Это была первая вспышка общественного движения, которая пробежала по разным слоям населения. Особенно волновались центральные кварталы, где жили люди более достаточные и интеллигенция. Но как нас потом уверяли, возмущены были и рабочие кварталы. Может быть. Я рабочих не видела ни на площади, ни среди задержанных.

Манифестация была академическая, далекая от рабочих, но образованных людей она крепко задела.

Общественное мнение так единодушно проявило свою симпатию к демонстрантам, что правительство было озадачено. Оно почувствовало, что на Казанской площади произошел какой-то сдвиг, был дан новый толчок оппозиционному настроению. Ни правительство, ни демонстранты не отдавали себе отчет, к чему, в конечном счете, приведут Россию такие толчки. В истории не редко так бывает, что те, кто считает себя сознательными борцами за лучшее будущее, не подозревают, чем их усилия, иногда даже жертвы, наградят человечество.

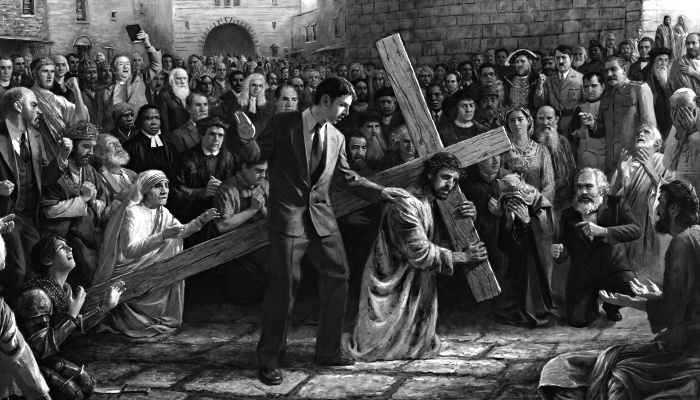

Фото: Студенческая демонстрация у Казанского собора 4 марта 1901 г.