Неподверженность общественному психозу обвинений была не только личным правом близкого человека, но и его обязанностью

17 октября 2023 Тамара Петкевич

Из мемуаров актрисы Тамары Петкевич (1920-2017) «Жизнь — сапожок непарный»:

Ссыльные, в моем книжном представлении о них, должны были пребывать в кипении мысли, спорах об истине. Я чаяла встретить здесь значительных и умных людей, которые могли бы мне помочь прорваться к зрелости, к ясности, побороть царивший в сознании хаос. Но ссыльные во Фрунзе жили тихо, закрыто, хотя между отъединенными друг от друга людьми завязывались приятельские и дружеские отношения.

В городе я часто спрашивала Эрика: «Кто эта дама? А эта?» Он объяснял: жена, дочь, сестра дипломата, комкора, торгпреда, комдива и т. д. Женщины с дивными лицами и совершенными фигурами смешивались на улицах с коренным населением. Одни еще следили за собой, другие медленно опускались. Одинаково растерянные люди по-разному несли свой крест.

Несхожие по интересам, запросам и целям существования, все фрунзенские ссыльные почитали себя счастливчиками, поскольку местом их ссылки был город.

— Подумайте, одна из жен Тухачевского, с которой он разошелся лет за десять до ареста, — услышала я в одном из разговоров, — та, которая была выслана в кишлак, говорят, отлично держалась, хорошо одевалась, аборигены на нее пальцем показывали, а потом сорвалась, начала пить и теперь совсем спилась…

— А я вчера получила письмо от дочери своей приятельницы, тоже из кишлака, — отвечала собеседница, — пишет, что мать не выдержала и повесилась. Девочка в полном отчаянии. Надо как-то ей помочь. Пошла бы хлопотать, чтобы ее сюда перевели, но боюсь.

«Боюсь!» Сама ссылка, оказывается, не являлась пределом наказания. У факта проклятия имелись «дочерние» муки вроде страха перед внутренними ссылками по Киргизии. Такие перемещения несли с собой нередко смерть.

Вместо активно и энергично пульсирующей мысли высланных, которую здесь надеялась найти, я встретилась с горьким стремлением просто выжить и устоять.

Барбара Ионовна имела свой узкий круг знакомых.

Ее приятель, Николай Михайлович, человек до чрезвычайности аккуратный, чистюля, не уступал, например, ссылочному быту ни одной из своих привычек — сам себе готовил, сервировал стол, заправлял за ворот белоснежную салфетку. «С чувством, толком, расстановкой» праздновал за трапезой в хибаре свое одиночество и казался драматичным и жалким в желании заслониться от всех проблем «формой».

Другая знакомая свекрови, Клавочка, которую все называли «милой», билась над решением вопроса, выходить ли ей замуж. От ее кручины, от снисходительно-одобрительных поддакиваний окружающих ее доводам, что-де бессмысленно ждать мужа, которому предстоит еще сидеть десять лет, тоже исходил щемящий драматизм.

Как о близком друге, в семье много говорили об Ане Эф. Муж ее тоже получил десять лет лагерей. Одного этого было достаточно для сочувственного отношения к ней. Тридцатилетняя, маленького роста женщина пригласила нас в гости. Усадив за стол, часто убегала на кухню, подолгу не появлялась, скрывалась за ширму, плакала, и я никак не могла понять, почему мы не уходим, раз так не ко времени оказались в этом доме. Причиной ее слез, объяснила Барбара Ионовна, была какая-то история с сыном, о которой она обещала рассказать дома. При всем том я успела резко не понравиться Ане Эф. Прощаясь, она довольно едко заметила, что понять, зачем я приехала сюда сама из Ленинграда, ей не под силу. Я была обескуражена и тоном, и смыслом сказанного, но постаралась ничем не выдать тяжелого чувства, возникшего к приятельнице свекрови.

Были во фрунзенской ссылке и совершенно замечательные люди. Чаще и более, чем о ком бы то ни было другом, Барбара Ионовна рассказывала об Ольге Александровне П., с которой дружила. Ольга Александровна происходила из царской польской фамилии Замойских. Ее муж, генерал П., во время гражданской войны перешел на сторону советской армии, имел от Ленина охранную грамоту, невзирая на которую в 1937 году был арестован и расстрелян. Жену с сыном-историком выслали. Говорили, что Ольга Александровна была образованнейшим человеком, владела пятью или шестью языками, хорошо музицировала, была когда-то любимой ученицей Падеревского. Я жаждала ее увидеть, но, когда она пришла к Барбаре Ионовне, отказалась признать в ней потомственную графиню. Встретив ее на улице без предварительной аттестации, подала бы ей милостыню. На пожилой женщине было одето грязное, заскорузлое пальто. Седые волосы сбились в колтун. Ее запущенный вид привел в полное замешательство, но спокойствие и достоинство речи поразили с первых же фраз. Понадобилось немало времени и навык, чтобы научиться сводить воедино небрежение к внешнему обличью с тем содержательным, что открывалось в разговоре с человеком. Я потом не однажды встречалась с Ольгой Александровной, выслушала немало ее удивительных рассказов и всегда заново приноравливалась к блеску ее речи, меткости и остроумию. Вспоминая прошлое, она оживлялась, пересыпала свой рассказ французскими фразами, уверенная в том, что собеседник обязан их понимать. Как захватывающие новеллы, воспринимались ее описания скачек, которыми они увлекались с первым мужем. Во время одной из них этот блестящий молодой офицер сорвался с лошади и погиб.

Неумело лавируя между кроватью и столом, забывая о комнате, похожей на склад ветоши, где все было разбросано и накидано, где высилась груда грязной посуды, она вытаскивала из чемодана альбом с фотографиями. Разглядывая его, я переселялась в другое время. На кабинетных фотографиях была запечатлена ослепительно красивая, с величественной осанкой женщина. Великолепие волос, сдержанная улыбка, сознание собственной неотразимости; с плеч спадают то соболий палантин, то горностаевая накидка, — и это все она.

— Вы всегда в мехах, Ольга Александровна! — заметила я.

— Да, я меха предпочитала бриллиантам, — оживилась она.

Теперь жизнь низвела все гербовые и родовые преимущества Ольги Александровны к нулю. Полнейшая неприспособленность к физическому труду, созданию бытового уюта отрешали ее, в свою очередь, от реального ссылочного мира. И самым удивительным было то, что она не чувствовала себя обездоленным человеком. Мать и сын всюду появлялись вдвоем. И куда бы они ни шли, между ними велся нескончаемый, целиком поглощавший их разговор. Все внешнее обоим было глубоко безразлично. Глядя на их увлеченное погружение друг в друга, я понимала, каким значительным, духовно наполненным был их мир. Не этот ли образ единого царства двоих был жадной моей потребностью и заветной мечтой?

Больше всех ссыльных по душе мне пришлась Варвара Николаевна Крестинская, сестра заместителя наркоминдела Крестинского, бывшего одно время нашим послом в Берлине, а затем в Париже. Но это, можно сказать, было уже моим личным знакомством. Я с радостью откликалась на предложение Варвары Николаевны «вместе походить».

Сдержанная, строгая, всегда в безукоризненно белой блузке, она располагала к разговору о самом для души насущном и важном. После одной из бесед я стала почитать ее высшим для себя нравственным авторитетом.

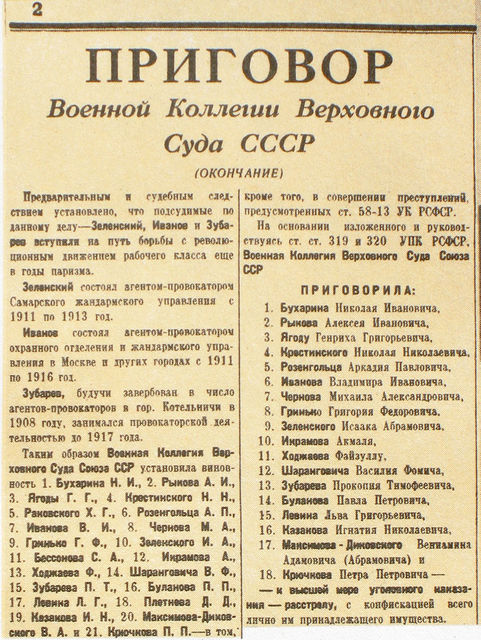

От отца-адвоката Эрик унаследовал интерес к юридическим наукам. Изданный к тому времени двухтомник «Дел и протоколов» допросов Пятакова, Каменева, Бухарина, Крестинского и других он, разумеется, купил. Читал мне вслух. Опубликованные не в газете, а под единой обложкой, пространные, охотные признания подсудимых в умышленном вредительстве повторно и более наступательно возвращали все к тем же вопросам, что и в тридцать седьмом году. «Неужели? Зачем? А если они невиновны, то почему приписывают себе преступления, которых не совершали?» Я по-прежнему инстинктивно противилась необходимости додумать мысль о том, что их к признанию вынудили пытками. Слишком «все» от этого зависело.

— А ты как думаешь? — со страхом спросила я однажды мужа.

— К ним применяли химию, — высказал Эрик свою версию.

— Что значит химию?

Химия? И живой человек? До опасного знания прямолинейности подобных связей было еще не близко.

Когда эта тема возникла в разговоре с Варварой Николаевной, я довольно бестактно спросила ее, как она относится к признаниям брата. Варвара Николаевна скорее отрезала, чем ответила:

— Я фальшивок не читаю. Я знаю своего брата. Мой брат ни в чем не виноват!

Впору было сгореть со стыда за грубый вопрос. Подсознательно я надеялась на некое политическое разъяснение. Но откровение таилось в другом. Твердый, литой ответ «я знаю своего брата» содержал куда больше. Неподверженность общественному психозу обвинений была не только личным правом близкого человека, но и его обязанностью. Варвара Николаевна «узаконила» то, к чему я вслепую подошла после папиного ареста.

Сколько ясного и здорового я унесла в жизнь после этого разговора.