Никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я не питал: Владимир Войнович и КГБ

12 августа 2022 Владимир Войнович

Отрывок из книги «Дело № 34840».

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив.

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскресе!» Чем заставал меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливою мыслию: как? Неужели опять Пасха? И что же отвечать? «Воистину воскресе»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если далее не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций, вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «Служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выводим был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение — в устной и письменной форме — от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передряг, в числе которых — исключение из советских писателей и фактическое объявление вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неофиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, по-пионерски: «Воистину воскресе!» Причем именно «воскре-се», а не «воскрес».

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», — никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного:

— Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности…

Вторжения органов в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по их замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени все у них вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписантство и даже одаренный возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я скушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Иванько, затем написал открытое письмо председателю ВААП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Би-Би-Си сделало три больших передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли они такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И все. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того о том, что исключена из СП Лидия Чуковская, для меня не нашлось ни слова.

— Вы не знаете, как поживает Войнович? — спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял спрашивавшему: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это, более или менее, устраивало, а их, менее или более, наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда, отдельными экземплярами, стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой. С изображением священной фигуры товарища Сталина в напяленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это.

И вот:

— …государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени…

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никем не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я, а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело, хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

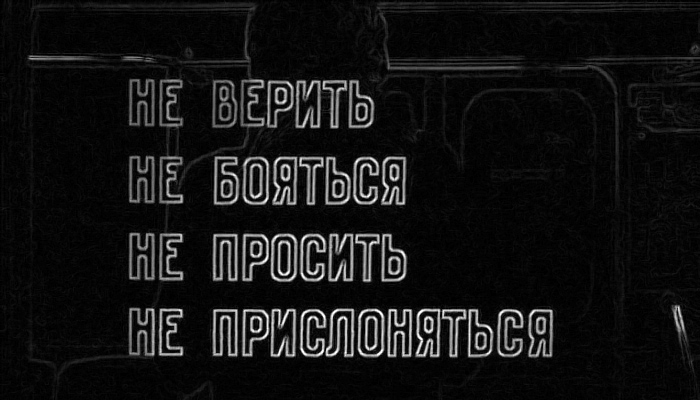

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые Самиздатом рекомендации: по звонку ни в коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд — ни ногой. Только и исключительно по повестке.

И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз они хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добиваясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок и тот же Захаров:

— Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом поступите, как захотите.

— То есть, как никому не говорить? Даже родственникам?

После некоторой заминки:

— Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Тайна — первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоят несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я нисколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтически мечом революции (я бы его назвал топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться ради закона или морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом, сажать меня, может быть, не выгодно, но придавить где-нибудь в темном углу, почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано, вообще им, то есть той неопределенной структуре, которую мы, чуждые структуре элемента, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более, что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно припекло. А проявлявшим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.