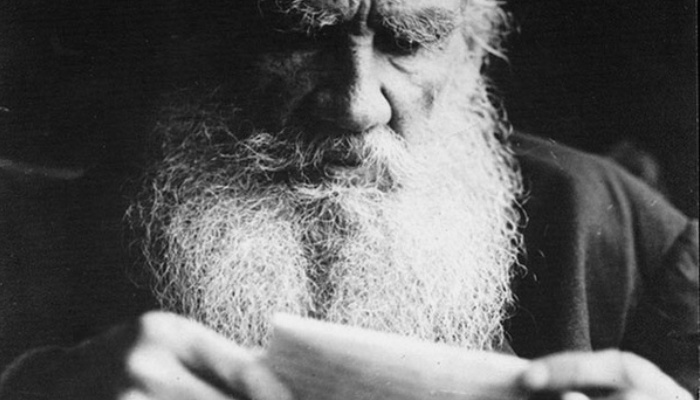

«Она бьется и не может еще выбиться в область божескую»: как Лев Толстой жену ревновал

27 сентября 2020 Анри Труайя

Из книги Анри Труайя (Льва Тарасова, 1911-2007) «Толстой» (романизированная биография).

Летом, которое последовало за смертью Ванечки, Толстой работал в поле, ездил верхом, играл в теннис и осваивал велосипед. Его ловкость в этом новом виде спорта вызывала у детей зависть, у последователей — негодование. Верный Чертков задавался вопросом, не входит ли это в противоречие с христианскими ценностями, Лев Николаевич лишний раз убеждался в полезности этого занятия, читая «Ученые письма о велосипедных занятиях как физических упражнениях» Л. К. Попова. И отмечал в дневнике, что сам не знает, почему нравится ему ездить на велосипеде, что Чертков шокирован и критикует его, но самому ему нисколько не стыдно, он не видит никакого греха в том, чтобы забавляться, словно ребенок. Тем не менее старался не попадаться на глаза традиционным летним визитерам — интеллектуалам, журналистам, ученикам, любопытным… Среди гостивших в то лето в Ясной был француз Поль Буайе, преподававший русский в парижской Школе восточных языков, и тридцатипятилетний Антон Чехов, чья известность росла день ото дня.

Чехов восхищался Толстым-романистом, но не признавал Толстого-философа. Будучи выходцем из простой семьи, полагал, что следует возвышать народ, подталкивая его к учению, а не опускаться до его уровня, чтобы обрести святую истину, как считал яснополянский старец. «Черт бы побрал философию сильных мира сего! — делится он с Сувориным. — Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему ничего за это не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь». И продолжает: «…толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса».

Приехав в Ясную Поляну прозрачным августовским утром, Чехов столкнулся в березовой аллее со старым мужиком в белой рубахе, с полотенцем на плече — Толстой шел купаться. Когда встречный назвался, лицо Льва Николаевича просияло, он сказал несколько ободряющих слов и предложил пройтись с ним. В купальне разделся и окунулся по шею в воду, мелкие водовороты скрывали наготу его тела, борода держалась на поверхности. Так и беседовал с Чеховым, пораженным его простотой.

На следующий день было устроено чтение для нескольких друзей отрывков из нового романа Льва Николаевича «Воскресение». Книга показалась Чехову волнующей, захватывающей, но не вызвала того восхищения, что прежние произведения мастера: каждый раз, когда персонажи переставали жить своей жизнью и становились проповедниками толстовского учения, страдал от этого искусственного раздвоения. После отъезда гостя очарованный им хозяин написал сыну Льву: «Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения». Чехов говорил, что, находясь вблизи Толстого, чувствуешь себя полностью в его власти, что никогда он не встречал человека более обворожительного, более гармонично задуманного, что Лев Николаевич — человек практически совершенный. Но простить ему его воззрения на религию и прогресс, его непротивление злу — не мог.

Этим же летом Толстой наслаждался обществом любезного его сердцу Черткова, который устроился с женой в домике в четырех километрах от Ясной Поляны. Теперь они могли видеться каждый день. Ученик ободрял Льва Николаевича в его работе над «Воскресением», аплодировал, когда тот мгновенно сочинил статью против телесных наказаний, читал его дневник. И если обнаруживал, что учитель отходит от «доктрины», с почтительной твердостью призывал к порядку. Софья Андреевна, еще не оправившаяся после смерти сына, не в силах была протестовать против этого «захвата» мужа. «Она измученная, больная душевно, и считаться с ней грех, — записывает Толстой в дневнике пятого августа. — Как жалко за нее, что она никогда не сознает своих ошибок». «На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить в чем бы то ни было, кроме служения Богу, — делится он с сыном Львом. — В ней теперь нет жизни. Она бьется и не может еще выбиться в область божескую, то есть духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям она хочет, но не может, потому что жизнь с Ванечкой, и по его возрасту и милым свойствам, была самая высокая, нежная, чистая… Один выход ей — духовная жизнь, Бог и служение ему ради духовных целей на земле… Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне… А как бы ей легко было, тем более, что она любит меня. Но горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно. А того, какой есть, она не признает, он ей кажется чужд, страшен, опасен».

Как-то раз его ученик Алехин, косивший рядом траву, посоветовал оставить жену. Толстой пожал плечами, но, видя настойчивость собеседника, рассердился и, потеряв голову, угрожающе замахнулся косой. Через мгновение бросил свое «оружие», упал на землю и зарыдал. Свидетели сцены, искренние его последователи, огорченно смотрели друг на друга.

В сентябре стало известно, что Николай II, став на противоположную, чем его отец, точку зрения, разрешил наконец ставить «Власть тьмы» в императорских театрах. Писатель не скрывал радости, жаждал деятельности — выбор режиссера, исполнителей, декораций. В Москве прочитал пьесу актерам Малого театра, присутствовал на репетициях, но на премьеру не пришел. Это был триумф, публика, стоя, приветствовала отсутствовавшего автора. Студенты бросились на его поиски, собрались перед домом, хотели видеть, оглушали громом оваций.

Столь горячий прием вернул Толстому интерес к театру — он стал ходить на спектакли. Но не столько для того, чтобы восхищаться другими, сколько для того, чтобы утвердиться в их недостатках. Как всегда недоволен был Шекспиром. Посмотрев на итальянского актера Росси в «Короле Лире» и «Гамлете», сказал, что испытывает отвращение к подобному кривлянью. Ушел, не дождавшись конца второго акта, с «Зигфрида» Вагнера, приговаривая, что это ярмарочный балаган, несуразный и претенциозный. Позже объяснил близким, что немецкий фольклор кажется ему самым глупым и скучным, а Вагнеру не хватает меры: слушаешь, и не ясно, то ли оркестр уже начал играть, то ли все еще настраивает инструменты.

Недовольный увиденным в театрах, принимается за новую пьесу — «И свет во тьме светит». Драма, автобиографическая в своей основе, рассказывала историю яростного христианина, который восстает против близких, особенно жены, которая хочет вести жизнь по законам света, а не христианства. Но герой выходил карикатурным, и Толстой в конце концов понял, что все это может обратиться против него, бросил неоконченную пьесу в ящик, в ожидании, когда сама жизнь придумает за него концовку.

Тем временем умирали друзья и знакомые — Нагорнов, муж племянницы Вари, искренний его почитатель Страхов… За похоронами следовали рождения и свадьбы, но некоторые казались ему грустнее траура. Десятого июля 1895 года сын Сергей женился на Маше Рачинской, пятнадцатого мая 1896 года сын Лев сочетался браком с мадемуазель Вестерлунд, Таня увлеклась Сухотиным и, к неудовольствию матери, считавшей, что та себя компрометирует, выходила с ним слишком часто. Все они, как безумные, искали земной любви, и только он умел отказывать себе в удовольствии.

Второго мая 1896 года Лев Николаевич вдруг решает никогда больше не садиться на велосипед: «Бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться». Проницательная Таня записывает в своем дневнике: «Папенька совсем отказался от велосипедной езды. Я рада этому за него, потому что знаю, как радостно лишить себя чего-нибудь; и за себя, что мы не будем так беспокоиться, целыми вечерами ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны…»

В конце мая на коронационные торжества в Москву приехал Николай II. Толстой благословил небеса за то, что оказался в это время в Ясной, поскольку происходящего не одобрял, всеобщее ликование по поводу возведения на престол тирана казалось ему абсурдным. «Читал о коронации и ужасался на сознательный обман людей. В особенности регалии», — поверяет он дневнику. Царь пожелал, чтобы к торжествам приобщились все его подданные, и на Ходынском поле было организовано народное гулянье. Но желающих бесплатно угоститься сдержать не смогли, вышла давка, в которой погибли около двух тысяч человек. Несчастье это сочли дурным предзнаменованием — начало правления нового государя оказалось кровавым. Тем не менее в тот же вечер Николай присутствовал на балу, который давал посол Франции. Толстой записал в дневнике: «Страшное событие в Москве, погибель 3000. Я как-то не могу как должно отозваться. Все нездоровится — слабею».

Несколькими строками выше можно прочитать: «Танеев… противен мне своей самодовольной, нравственной и, смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его coq du village… ным положением [положением первого лица — фр.] у нас в доме». Но с этим своим настроением он быстро справился.

Сергей Иванович Танеев, композитор и пианист, был давним другом семьи. В 1896 году, чтобы провести лето рядом с Толстыми, снял за сто тридцать рублей флигель, в котором обычно жили Кузминские. Так он оказался вовлеченным в семейную жизнь Толстых.

Танееву исполнилось сорок лет. Это был человек невысокого роста, полноватый, курносый, с маленькими глазками, мягкой бородкой. Одежда его всегда была немного тесновата. Рассеянного и боязливого, не умевшего заботиться о быте, его сопровождала старая нянька, которая следила за его вещами, готовила ему по утрам чай. К женщинам, особенно молодым и красивым, относился с большим подозрением. С удовольствием играл с детьми в крокет, участвовал в прогулках и пикниках, радостно обедал со всеми за большим столом, обсуждал шахматные партии, обезоруживал хозяев и гостей своей простотой, любезностью и никогда не отказывался сесть за фортепьяно, если его просили. Игра Танеева была очень светлой, безыскусной. Даже Толстой, все больше видевший в музыке союзника нечистых сил, при исполнении иных отрывков не мог справиться с волнением и, раздраженный этим, ругал любимых композиторов гостя, уверяя, что слава Баха и Бетховена преувеличена, постоянно спрашивал себя, так ли уж искусство вообще необходимо человеку. Он затевал в связи с этим дискуссии, в которых принимали участием все присутствовавшие.

Софья Андреевна была убеждена, что без музыки и поэзии и жить бы не стоило. Когда Танеев исполнял романсы без слов Мендельсона, прижимала руки к груди, плакала про себя. Смерть Ванечки оставила в ее сердце такую пустоту, что она бессознательно испытывала необходимость излить на кого-то другого свою неизрасходованную нежность. Из естественного чувства самозащиты выбрала то, что еще могло очаровать ее, — музыку, которую всегда любила, и тонкого, скромного, внушающего доверие своей некрасивостью мужчину, бывшего гораздо моложе ее самой. Утешение и поддержку, которые не могла найти у мужа, гениального, но чрезмерного во всем, упрямого, эгоистичного, произносящего пылкие речи, увидела у художника, чьи взгляды совпадали с ее собственными. Мать семейства ценила их долгие, серьезные, возвышенные, поэтические разговоры. Глядя на него, чувствовала, что молодеет. Когда он играл, парила в небесах. Иногда ей даже казалось, что Ванечка доволен был бы этой ее привязанностью. Быть может, останься он жить, стал бы со временем похож на Танеева… Софья Андреевна была так уверена в невинности своих чувств, что и не думала их скрывать. Но дочери, от старшей до самой младшей, следили за ней с неодобрением. Таня, тридцати двух лет, отмечала, что мать приколола на корсаж красную розу к приезду музыканта, двенадцатилетняя Саша возмущалась, когда мать мечтательно читала стихотворение Тютчева:

О, как на склоне наших дней

Нежней мы любим и суеверней…

«Это стихотворение почему-то связалось у меня с Танеевым, я его возненавидела и ужасно обрадовалась, когда узнала, что папенька его тоже не любит.

— Отвратительное стихотворение, — говорил он, — воспевает старческую слюнявую любовь!»

Толстой давно заметил жалкое, как ему казалось, кокетство жены. Заявляя о своем безразличии к тому, что говорят люди, тем не менее никак не мог допустить, что из-за Софьи Андреевны будет выглядеть смешным. Он мог обвинять себя в самых страшных грехах, бичевать, быть посмешищем из-за христианского унижения, но быть предметом насмешек, не ведая о том, это чересчур. Не странно ли, что напасть пришла в лице музыканта, как герою «Крейцеровой сонаты»? Руководило ли им предчувствие, когда писал рассказ? Быть может, все это было расплатой за то, что пять лет назад опубликовал «Крейцерову»? Но в Танееве не было ничего от Трухачевского. И все же потешатся над ним его литературные собратья! Толстому приходили на память целые отрывки из рассказа: «С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: „Можно?“ и ответил: „О да, очень“»…

Раздраженный легкомысленностью жены, в пятьдесят два года переживавшей девический роман, Толстой становился все менее любезен по отношению к Танееву, а в дневнике отмечал: «Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая» (26 июля 1896 года), «Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она страдает и что моей вины нет конца. Сейчас сверху заговорили об Евангелии, и Танеев стал en ricanant [с усмешкой (фр.)] доказывать, что Христос советовал скопиться. Я рассердился — стыдно» (30 июля 1896 года).

В конце лета Танеев уехал, растерявшаяся Софья Андреевна оказалась один на один с упреками мужа. Говорила, что он сошел с ума, подозревая ее в увлечении мужчиной, двенадцатью годами моложе, что речь шла просто о дружбе, музыка спасала ее от неврастении. Но свое истинное чувство доверила старому другу семьи, Анненковой, которой в сентябре написала, что о своем отношении к человеку, который, сам того не ведая, нарушил ее семейный покой, старается не думать; что ей больно было разрывать с ним дружеские связи, оскорбить человека замечательного, доброго и нежного, но того от нее потребовали. Вот уже месяц, как его нет в Ясной, но наверняка они через несколько дней увидятся в Москве, и она не знает, что почувствует при встрече: быть может, радость, а быть может, ничего… Иногда сердце ее сжимается, и ей трудно представить, что придется отказаться от счастья — художественного, музыкального, — им данного, и не готова отказаться от простых и теплых отношений, которые подарили столько светлых часов. Но когда думает о страданиях мужа, о его слепой ревности, чувствует невыразимую горечь, стыд и желание расстаться с жизнью, так как лучше умереть, чем слушать обвинения, тогда как все годы не давала ни малейшего повода краснеть за себя ни мужу, ни детям. Теперь же супруг говорит о каких-то подозрениях в отношении женщины, которой исполнилось пятьдесят два года. Впрочем, нет, не о подозрениях, их и быть не может, с его стороны это настояние сердца деспота, который требует исключительной любви к себе и своей семье, и надо этому подчиниться. Будущее ей видится исключительно в темном цвете. Душа продолжает томиться, искать утешения, новых ощущений, далеких от тех, что были у нее при жизни ее дорогого мальчика. Куда все это может привести? Неизвестно.

Возвратившись в Москву в начале зимы, Софья Андреевна увиделась с Танеевым. Чтобы доставить ему удовольствие, стала брать уроки музыки, дом наполнился гаммами. Каждый день перед ужином появлялся он со своим брюшком, красным носиком и сладкой улыбкой. Или она, не думая ни о чем, наносила ему визит, когда выезжала за покупками. При полном параде — в бархатном пальто, отороченном мехом, в меховой шапочке — садилась в экипаж с дочерью Сашей, весело поднимала голову и велела кучеру везти в Мертвый переулок.

Услышав, что приехали мать с дочерью, Танеев вставал из-за фортепьяно, улыбался, скрывая смущение. Саша при этом едва сдерживала ярость. Иногда она отказывалась отправляться с матерью на прогулку или показываться в гостиной, не хотела встречаться с композитором. Толстой, чтобы принять эту унизительную ситуацию, должен был собрать все свои силы, положиться на свою веру в Бога. Когда сил не оставалось, обращался к дневнику:

«Е. б. ж… Все так же тяжело. Помоги, Господи. Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую. Сейчас разговор об искусстве и рассуждение о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И нежелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно… В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание. Да, выучись перенести спокойно радость и любить» (20–21 декабря 1896 года), «Сейчас была Соня, говорили. Только еще тяжелее стало» (21 декабря), «Руки холодны, хочется плакать и любить. За обедом грубые сыновья — были очень мучительны» (26 декабря).

В начале 1897 года Толстому показалось, что ему уже не хватит терпения переносить эти «игры всякого рода», «жранье» и «старческий flirtation». «Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти, — записывает в гневе. — Теперь же нельзя говорить… Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Не переставая молюсь, осуждаю себя и молюсь».

Он пишет дочери Маше и Черткову, чтобы поделиться с ними своим смятением. Однажды утром просыпается от того, «что видел во сне все то же оскорбление». Заносит в дневник, как ему «хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни». Софья Андреевна, по обыкновению просматривавшая записи мужа, прочитав упреки в легкомысленном поведении, возмутилась и с видом оскорбленной невинности поинтересовалась, по какому праву он пишет так о ней, тем более что со временем дневник его может стать всеобщим достоянием. Уж не хочет ли он, чтобы в глазах потомков она выглядела потаскухой? Неожиданно он почувствовал себя не обвинителем, а обвиняемым. Чтобы оправдаться, уверил жену, что вовсе не думает о ее неверности, когда видит рядом с Танеевым. Некоторое время спустя вновь обратился к дневнику: «Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей, и писать ей как будто свидетельство. Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня, и ужасно стало страшно за себя». Но едва сказал Софье Андреевне, что считает ее неспособной на обман, как она уехала в Петербург, где должен был состояться концерт Танеева. Ошеломленный Толстой отправился с Таней в имение Олсуфьевых Никольское, откуда пишет жене:

«Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет.

Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни — прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделять нас… вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей не плотской и не рассудочной, а душевной любовью».

В постскриптуме умоляет ее проснуться от этого «сомнамбулизма» и вернуться к «нормальной, естественной жизни». Софья Андреевна, без сомнения, считала, что, принимая слишком всерьез ее дружбу с Танеевым, муж демонстрирует то самое душевное нездоровье, в котором упрекает ее. И супруги продолжают объяснения, обмен упреками и советами теперь не только в письмах, но и… по телефону.

Сам же виновник драмы оставался в полном неведении — рассеянный, улыбчивый, бесхитростный, радовался привязанности уважаемой женщины много старше себя. Она вновь пригласила его летом в Ясную, и тот немедленно согласился, уверенный, что доставит всем удовольствие. Когда новость эта стала известна Толстому, он со всей определенностью заявил, что уйдет навсегда, если музыкант переступит порог его дома. Софья Андреевна решила, что это минутная досада, пыталась урезонить его, но после пяти бессонных ночей и пяти дней бесконечных споров муж уехал в имение к брату, где рассчитывал обрести покой. Оттуда восемнадцатого мая написал жене жестокое и безнадежное письмо:

«Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь…

Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить. Выходы из этого положения мне кажутся такие: 1) и самое лучшее, это то, чтобы прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжение года душившего нас. Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков, ни портретов, ни грибов… Другой выход это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой от другого жизнью… Третий выход в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Танеевым, нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого. Четвертый не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдет и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год…»

На этом четвертом «выходе» он и остановил свой выбор. Двадцать пятого мая разбитый, с больным сердцем, красными глазами вернулся в Ясную, считал себя обманутым, не будучи обманутым на самом деле, не было сил ни порвать отношения с женой, ни принять существующий порядок вещей, чувствовал себя великаном, которого миллионами нитей опутали лилипуты. Жена жалела его, но занята была подготовкой к приезду Танеева. «Виновата ли я — я не знаю, — размышляет она в дневнике второго июня. — Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого», и на следующий день продолжает: «…больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева. И страданья его мне подчас невыносимы».

Наконец появился Танеев, кругленький, любезный, сыграл несколько романсов своими маленькими ручками с пухлыми пальчиками и тактично удалился через сорок восемь часов, оставив сердце Сони сжиматься от благодарности и воспоминаний о музыке: «Уехал Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, а я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание: это страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения — тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому человеку, что я в душе не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не дышать, не думать».

Все больше и больше, с болезненным наслаждением отождествляла Софья Андреевна своего умершего мальчика с музыкантом, видела в мечтах Ванечку сидящим на коленях у Танеева, или, стоя бок о бок, протягивали они к ней руки в какой-то невыразимой мольбе. Часто она удалялась в беседку, где потихоньку разговаривала с сыном, рассказывала о своих бедах, просила совета. «…Беседовала в саду с Ванечкой, спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу, — записывает он в дневнике пятого июня. — Сегодня Ванечка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня».

Через месяц, все еще одержимая этой навязчивой идеей, Софья Андреевна, не спросив никого, вновь пригласила Танеева в Ясную. К радости, которую доставляла ей мысль об этой встрече, примешивалось беспокойство по поводу того, что скажут домашние: «Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить. Неужели он будет опять ревновать! Но мучительно это предположение, а главное, Лев Николаевич болен, и я так боюсь ему повредить. Если б Сергей Иванович знал, как он удивился бы! А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка и будет приятный собеседник, веселый и порядочный».

На следующий день, когда все сидели за столом, шестнадцатилетний Миша, бывший в курсе предстоящего приезда Танеева, сказал об этом отцу. Тот нахмурил брови и проворчал: «Хорошенькая новость!»

Танеев пробыл в Ясной Поляне с пятого по тринадцатое июля. Снова слышалась музыка — Моцарт, Шопен, Бетховен, Шуберт кружили голову хозяйке дома: «…игра его меня истерзала. Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать свои слезы и так меня трясло от внутренних рыданий». Она фотографировала своего кумира, а Левочка садился на велосипед и уезжал, чтобы улеглась ярость. Ему удалось сдерживать себя, и жене показалось, что он образумился: ей ничего не было известно о том, что восьмого июля Толстой в очередной раз решил бежать из дома и даже написал прощальное письмо. Не уехал, но письма, в котором оправдывал свое намерение желанием жить, следуя своим принципам, хотя на крайность эту, без сомнения, толкало его недостойное поведение жены, не порвал:

«Дорогая Соня!

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжая жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти… Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с верованиями, с своей совестью… И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменять свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю тебя и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня«.

Письмо Толстой спрятал под обивку одного из стоявших в кабинете кресел. В мае 1907 года он отдал его Н. Л. Оболенскому, с просьбой передать после смерти Софье Андреевне, если на то не будет другого решения. Скорее всего, Софья Андреевна получила два таких письма, одно из которых порвала немедленно по прочтении.

Отказавшись от ухода, Толстой бросился в другую крайность — после отъезда Танеева стал искать утешения плоти в объятиях жены, которая, несмотря на тринадцать рожденных ею детей, вдруг стала считать себя невинной, словно девушка, сплетни по поводу Танеева нисколько ее не трогали: «Я даже рада и горда, что имя мое связывают с именем такого прекрасного, нравственного, доброго и талантливого человека. Моя совесть спокойна; я чиста перед Богом, мужем и детьми — как новорожденный младенец, как телом, так и душою, и даже помыслами». Дав мужу то утешение, что он искал, она с удивлением наблюдала его гордость в шестьдесят девять лет своей мужской силой и в некоторые минуты называла в дневнике «стариком». Она писала: «Мы, женщины, не можем жить без кумиров… Льва Николаевича я развенчала как кумира. У меня осталась к нему большая привязанность, но счастья, настоящего счастья он мне не может уж дать». Утром первого августа Саша заметила, что отец необычайно весел, на что мать с иронией ответила в дневнике: «А если б она знала, что папенька всегда веселый все от той же любви, которую он отрицает». В этот день Толстой три часа играл в теннис, потом поехал верхом в Козловку, вернувшись, посетовал, что не может сесть на велосипед, который был в починке. Можно ли называть его «стариком»? «Какая мощная натура! — вздыхает Софья Андреевна. — Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела за эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы и на мою здоровую, моложавую наружность (как говорят все)».

Сама она в отличие от мужа к физической стороне любви не испытывала ничего, кроме отвращения, с сожалением вспоминала о чувствительных беседах с Танеевым: «Я ему всецело теперь служу, и он спокоен, счастлив. Он опять поглощает всю мою жизнь. Счастлива ли я этим? Увы! Нет, я делаю, что должно, в этом есть доля счастья, но я часто и глубоко тоскую от других желаний», «Опять скучала по музыке весь день и живу мечтой о ней; скоро поеду в Москву, возьму рояль, буду играть и надеюсь, что Сергей Иванович придет и поиграет. Как будет это хорошо, даже от одной мысли этой оживаю».

Осенью супруги расстались: Толстой остался в Ясной, семейство отправилось в Москву. Упрекая мужа в том, что он не хочет к ним присоединиться, Софья Андреевна думала, насколько у нее будет больше возможностей встречаться с Танеевым. Она ходила на его концерты, приглашала на чай, наносила ему визиты. Когда что-то мешало их встречам, утешала себя тем, что Бог так или иначе поможет ей в этом, а если не поможет, значит, так тому и быть. Но и от дьявольской помощи не отказывалась тоже: цыганка гадала ей по руке и предложила приворожить «воздыхателя», чтобы тот обезумел от любви. Графиня поколебалась немного, но все-таки отказалась.

Приехав в Москву, Толстой обнаружил, что жена увлечена своим пианистом больше, чем прежде. Возобновились сцены. В конце концов вышла такая серьезная ссора, что Лев Николаевич записал ее слово в слово и сохранил в своих записках под названием «Диалог». Они лежали в своей комнате, говорили. Сначала тихо, потом перешли на крик. Соня никак не могла уверить его в своей невиновности:

«Ну вот, я спрашиваю себя совершенно искренно: какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как то, чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый».

«Ну ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь, что у тебя исключительное чувство к этому человеку, — отвечал ей на это Толстой. — Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение раз в месяц приятно, то приятнее еще раз в неделю и каждый день… Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой».

«Слова эти почему-то ужасно раздражают ее… Она приходит в полуистерическое состояние…

— Ты измучил меня, долбишь два часа одной и той же фразой: исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное. Это ужасно. Ты своей жестокостью доведешь бог знает до чего.

Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие речи: и угрозы, и убийство себя, и проклятия всем, и мне и дочерям… Потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: голова треснет, вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее, и вот он, и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я знал, что это всегда помогает, поцеловал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула и спит еще теперь».

Последовало долгое перемирие, увлечение Софьи Андреевны понемногу стало сходить на «нет», да и тактичный Танеев, поняв наконец что-то неладное, прекратил свои визиты.

Иллюстрация: Лев Толстой играет в шахматы с Сергеем Танеевым в окружении родни и друзей

Читайте также:

- «0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил»: Лев Толстой как проповедник целомудрия

- Дракон смерти и запах мокрой соломы: Лев Толстой в поисках смысла жизни

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)