Папа! Я не убийца…

5 мая 2023 Евфросиния Керсновская

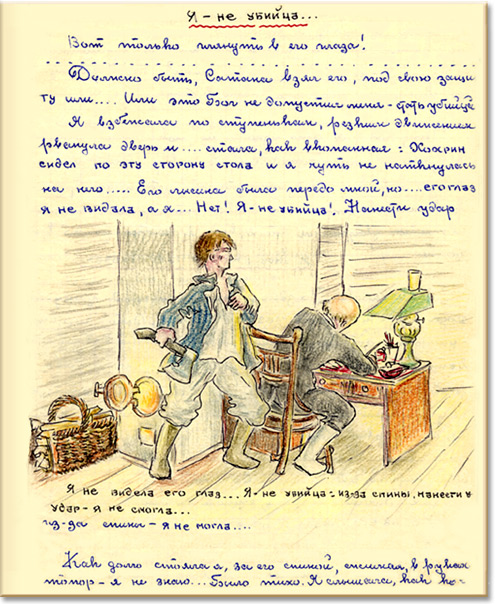

Из мемуаров Евфросинии Керсновской (1908—1994) — русской писательницы (мемуаристки) и художницы, заключенной ГУЛАГа (она была выслана из Бессарабии на поселение и принудительные работы в Сибирь в 1941 году, а затем осуждена на длительный срок исправительно-трудовых лагерей).

Мемуары Керсновской (2200 рукописных страниц) сопровождаются 700 рисунками и рассказывают о ее детских годах в Одессе и Бессарабии, высылке и пребывании в ГУЛАГе.

Предлагаем вашему вниманию отрывки из ее книги «Сколько стоит человек». Все рисунки Евфросинии Керсновской вы можете посмотреть по ссылке.

Прощеное воскресенье

Могильная плита захлопнулась. Выхода нет. Впереди — смерть… Мейер Барзак мог валяться в ногах и целовать сапоги, я нет.

Весь этот день 26 февраля я лежала пластом в каком-то лихорадочном полузабытьи. Я не спала. Должно быть, оттого, что была больна. И ни одной близкой души, ни одного сочувственного взгляда, ни одного доброго слова! Одна, совершенно одна.

Но вот в пустой барак вошли какие-то тени. Сон или явь? Может, это бред, галлюцинация? Нет! Это женщины. Здешние, суйгинские. Я даже узнаю Валину свекровь, старуху Яременко, и Арину Попову, мать лучшего возчика. Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хоть не разбираю, кто и что сказал:

— Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа! Ты за правду стояла, жалела нас и деток наших. Господи! Буди милостив к рабе Твоей Афросинии! Пошли ей легкую кончину и жизнь вечную во Царствии Небесном! Прости нас, грешных. Мы помянем тебя в молитвах…

Я слышала отдельные слова, но чаще — жужжание голосов. Что-то говорили о Феодоре Тироне, о «прощеванном дне», Великом посте и о заговенье…

— Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличии, — дошло до моего сознания, — и мы принесли тебе все, чтобы обрядить в могилу. Вот тут и медные пятаки, чтоб глаза закрыть; вот кто что может тебе на заговенье, а вот и свечка восковая…

В руку мне вложили восковую свечку, зажженную. Затем, крестясь и кланяясь, женщины ушли. Проходя мимо изголовья, они земно кланялись со словами: «Прости, ради Бога, меня, грешную». И у меня хватило силы отвечать: «Бог простит! Живите долго…»

Уходя, каждая клала к изголовью что-то из «женского снаряжения», а на скамейку кое-что съестное. Вот точный перечень этих «прощальных даров»: юбка из грубой шерсти, домотканая, в широкую полоску, серая с белым, широченная, в сборку; сорочка льняная, белая, домотканая; кофта зеленоватая, сильно выцветшая; пара белых чулок, льняных, домашней вязки; головной платок серо-белый, клетчатый, с бахромой.

Полный погребальный комплект!

Продукты же, принесенные ими, были в самом хаотическом ассортименте: 2 картофелины вареные и 3 сырые (величиной с орех); 2 маленьких луковицы и головка чесноку; кусок с ладонь величиною замерзшей кислой капусты; с полкило замерзшей сыворотки; горсть творогу. И, наконец, самый ценный из даров: ломтик хлеба — грамм сто. Это от Арины Поповой, матери лучшего возчика.

Дай вам Господь счастливой жизни и праведной кончины, добрые, обездоленные женщины!

Я опять осталась одна. Одна во всем бараке.

Но почему-то мне стало легче: я почувствовала, что здесь, в этом поселке, я не совсем одинока. Ведь пришли же со мной попрощаться эти совсем почти незнакомые женщины! Ведь обещали они молиться за меня! Да и на всем свете я не одна! Может, жива моя мать? Может, где-то там, вдалеке, молится она обо мне? Сколько крестьян — наших, цепиловских — вспоминают сегодня нас с мамой, так часто приходивших на помощь тем, кто был в нужде иль в беде, или болен?

А Ира? Мой славный, верный друг, Ирусь! «Сынку» звала я ее, а она меня — «батько». И вспомнилось мне, как мы были потрясены, прослушав впервые оперу «Аида», и как, вздрогнув, прошептала Ира:

— Они замурованы… Вдруг, проголодавшись, Радамес съест Аиду?

«Проголодавшись»… Я — голодна… Голодна?! Нет, я не есть хочу! Я хочу отомстить! Убить! Убить гада!

Собравшись с силами, я вскочила, схватила топор и ринулась в контору с твердым намерением зарубить Хохрина.

Вечерело. Те, кто успел уже вернуться с работы, преимущественно сдельщики, усталые и голодные, торопились в ларек за хлебом или в очередь у дверей столовой, но все с удивлением смотрели на странную фигуру: без шапки, растрепанная, с расстегнутым воротом рубахи, спешила я почти бегом, с безумным взглядом, размахивая зажатым в руке топором. Никто меня не остановил. Никто не задавал и вопросов. Голодные спешили «к кормушке», но все с удивлением оглядывались…

Вот освещенные окна. Контора. Там не жгут лучину, там не чадит подслеповатая коптилка на пихтовом масле. Там горит лампа, и там за письменным столом сидит лицом к двери этот изверг — тот, кому я сейчас рассеку голову до самых плеч! В последний раз гляну в его «трупные» глаза и всажу ему топор между глаз. Рука не дрогнет. И топор не подведет. Мой топор как бритва: режет волос.

Вот только глянуть в его глаза!

Но на его глазах я не умру!

Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и стала как вкопанная. Хохрин сидел за столом, и я чуть не наткнулась на него. Как долго стояла я за его спиной, сжимая в руках топор, не знаю… Было тихо. Я слышала, как колотится в груди сердце. Дьявол — покровитель Хохрина — надоумил его пересесть затылком к выходу. Его лысина была передо мной, но его мутных глаз я не видела.

Нет! Я — не убийца! Нанести удар из-за спины я не смогла!

Я медленно повернулась и пошла. Минуту постояла в нерешительности, затем бросила топор под крыльцо, прошептав:

— Папа! Я не убийца… Из-за спины? Нет! Не могу!

И поспешно зашагала назад, в барак.

Через год — я это узнала из показаний Хохрина в судебных материалах — Хохрин говорил, что слышал, когда я вошла, но думал, что это уборщица Груня Серебрянникова принесла дрова. Топор же был найден по моим указаниям там, куда я его бросила: под крыльцом.

Я в бараке. Но здесь я не останусь! Я умру — выхода нет, но не на глазах у Хохрина! Это унизительно — умирать от истощения. А он будет торжествовать и говорить скрипучим голосом:

— Она не хочет работать! Это саботаж! Великий Ленин говорил: «Кто не работает, тот не ест».

А когда все будет кончено, он вычеркнет мою фамилию. Его лесозаготовка даст самый высокий выход деловой древесины при самой низкой себестоимости. Его премируют… Ах, зачем он сидел спиной ко мне?

С лихорадочной поспешностью я сгребла в рюкзак все свои вещи, скатала и привязала сверху одеяло. Надела на себя вторую телогрейку, шапку, рукавицы, натолкала в карманы все прощеванные дары (даже свечки и пятаки, подаренные мне женщинами), подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась: пустые нары! Как будто меня там никогда и не бывало! Слава Богу: и не будет!