Потеря власти побуждает к замене власти насилием, а само насилие приводит к беспомощности

3 мая 2022 Ханна Арендт

Отрывок из работы немецко-американского философа, основоположницы теории тоталитаризма Ханны Арендт (1906-1975) «О насилии».

…Никогда не существовало правительство, которое бы опиралось исключительно на средства насилия. Даже тоталитарному властелину, чей главный инструмент господства — пытка, требуется властная опора — тайная полиция и ее сеть осведомителей. Только создание солдат-роботов, которое, как сказано выше, полностью устранило бы человеческий фактор и, как можно предположить, позволило бы одному человеку нажатием кнопки уничтожить кого угодно, может изменить это принципиальное превосходство власти над насилием. Даже самое деспотическое господство (domination), о каком нам известно, — господство рабовладельца над рабами, всегда превосходящими его численностью, — было основано не на превосходстве средств принуждения как таковых, но на превосходстве в организации власти, т. е. на организованной солидарности рабовладельцев. Отдельные люди, не располагающие поддержкой других людей, никогда не имеют достаточно власти, чтобы успешно применять насилие. Поэтому во внутренних делах насилие функционирует как последнее средство, к которому прибегает власть против преступников или мятежников, т. е. против отдельных индивидов, которые, можно сказать, отказываются подчиниться консенсусу большинства. А в случае настоящей войны во Вьетнаме мы увидели, как огромное превосходство в средствах насилия может оказаться беспомощным, если столкнется с плохо вооруженным, но хорошо организованным противником, у которого поэтому намного больше власти. …

Вернемся ненадолго к языку понятий: власть — это действительно сущность всякого правительства, власть — но не насилие. Насилие по природе инструментально; подобно всем средствам, оно всегда нуждается в руководстве и оправдании той целью, которой служит. А то, что нуждается в оправдании со стороны чего-либо иного, не может само быть сущностью чего бы то ни было. Целью и завершением войны будет мир или победа; но на вопрос «а в чем цель мира?» ответа нет. Мир — это абсолют, хотя в истории периоды войны почти всегда длились дольше периодов мира. Власть относится к той же категории; она является «целью в себе». (Это, разумеется, не означает отрицания того, что правительства проводят определенную политику и используют свою власть для достижения назначенных целей. Но сама властная структура существует и до, и после всяких целей, так что власть, отнюдь не будучи средством для какой-то цели, на самом деле служит условием, позволяющим группе людей мыслить и действовать в категориях «средства — цель».) И поскольку правительство — это в сущности организованная и институционализированная власть, то распространенный вопрос: «В чем основная задача правительства?» тоже не имеет особого смысла. Ответ может быть либо неопределенным: обеспечение совместного существования людей, либо опасно утопическим: достижение счастья или осуществление бесклассового общества или иного не политического идеала, каковое осуществление, будь оно предпринято всерьез, неизбежно приведет к какому-то виду тирании.

Власть не нуждается в оправдании, составляя неотъемлемый элемент самого существования политических сообществ; в чем она нуждается — это в легитимности. Обыденное использование этих двух слов как синонимов так же путает и сбивает с толку, как и распространенное приравнивание повиновения и поддержки. Власть возникает всякий раз, когда люди собираются вместе и действуют согласованно, но свою легитимность она черпает из самого первоначального собирания людей вместе, а не из какого-либо действия, которое может затем воспоследовать. Когда легитимность оказывается поставлена под сомнение, то она защищается, апеллируя к прошлому, тогда как оправдание ссылается на цели, лежащие в будущем. Насилие может быть оправданным, но никогда не будет легитимным. Его оправдание тем менее убедительно, чем в более далеком будущем лежит его предполагаемая цель. Никто не ставит под вопрос использование насилия при самообороне именно потому, что опасность не только очевидна, но наличествует в настоящем, а цель, оправдывающая средства, дана непосредственно.

Хотя власть и насилие — несовпадающие феномены, обычно они появляются вместе. И где бы это сочетание ни встречалось, власть, как мы установили, — это первичный и господствующий фактор. Однако ситуация становится совершенно иной, когда мы встречаемся с ними в их чистом состоянии — как, например, в случае иностранного вторжения и оккупации. Мы видели, что распространенное приравнивание насилия и власти основано на понимании правления как господства человека над человеком средствами насилия. Если иностранный захватчик сталкивается с бессильным правительством и нацией, не привыкшей к отправлению политической власти, то ему (захватчику) легко достичь подобного господства. Во всех других случаях трудности на пути к такому господству очень велики, и оккупант постарается немедленно создать коллаборационистское правительство, т. е. найти местную властную опору для своего господства. Лобовое столкновение между русскими танками и совершенно не насильственным сопротивлением чехословацкого народа — это хрестоматийный случай конфронтации между насилием и властью в их чистом состоянии. В подобном случае достичь господства — задача трудная, но все-таки не невозможная. Насилие, как мы помним, зависит не от численности людей и не от их мнений, а от инструментов, а инструменты насилия, как я уже говорила, подобно всем прочим орудиям, увеличивают и умножают человеческую мощь. Те, кто сопротивляется насилию с помощью одной только власти, вскоре обнаружат, что им противостоят не люди, а созданные людьми устройства, чья бесчеловечность и разрушительный потенциал возрастают пропорционально разделяющему противников расстоянию. Насилие всегда способно разрушить власть; из дула винтовки рождается самый действенный приказ, приводящий к самому немедленному и полному повиновению. Но власть родиться оттуда не может никогда.

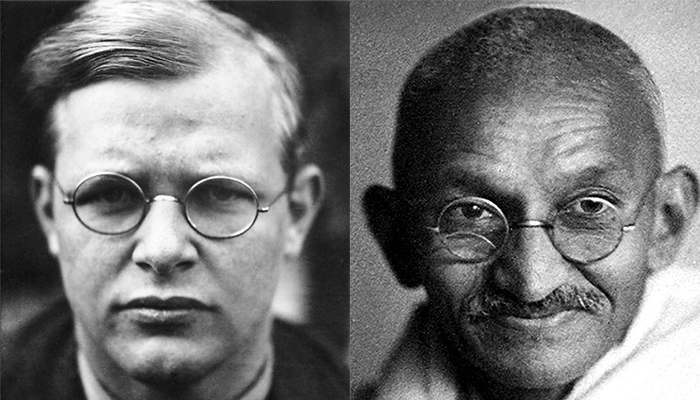

При лобовом столкновении между насилием и властью исход вряд ли подлежит сомнению. Если располагавшая огромной властью и успешная стратегия ненасильственного сопротивления Ганди столкнулась бы не с Англией, а с иным врагом — с Россией Сталина, с Германией Гитлера или даже с довоенной Японией, то исходом столкновения стала бы не деколонизация, а бойня и подчинение. Однако и Англия в Индии, и Франция в Алжире имели серьезные основания для того, чтобы сохранять сдержанность. Правление с помощью чистого насилия начинается тогда, когда власть ослабевает; именно ослабление — и внутреннее, и внешнее — власти русского правительства стало очевидно в «решении» чехословацкой проблемы — точно так же, как ослабление власти европейского империализма стало очевидно в альтернативе между деколонизацией и бойней, вставшей перед европейскими державами. Замена власти насилием может принести победу, но цена ее будет очень высока, ибо за эту победу расплачиваются не только побежденные, но и победитель — своей собственной властью. Это особенно верно в тех случаях, когда победитель у себя дома благоденствует под сенью конституционного правления. Генри Стил Коммаджер абсолютно прав: «Если мы подрываем порядок во всем мире и разрушаем мир во всем мире, мы неизбежно вынуждены первым делом подорвать и разрушить наши собственные политические институты». … Нередко утверждалось, что насилие рождается от беспомощности, и психологически это совершенно верно, по крайней мере применительно к людям, обладающим природной мощью — моральной или физической. Политически же говоря, потеря власти побуждает к замене власти насилием (…), а само насилие приводит к беспомощности. Там, где за насилием уже не стоит сдерживающая его власть, происходит хорошо известная инверсия в соотношении средств и целей. Теперь цель определяют средства, средства разрушения, — с тем результатом, что достигнутой целью будет разрушение всякой власти.

Саморазрушительность победы насилия над властью нигде так не очевидна, как в использовании террора для поддержания господства — террора, о зловещих успехах и окончательных поражениях которого мы знаем, наверное, больше, чем какое бы то ни было поколение до нас. Террор — не то же самое, что насилие; это форма правления, возникающая, когда насилие, разрушив всякую власть, не уходит со сцены, но, напротив, сохраняет за собой полный контроль. Часто отмечалось, что эффективность террора почти всецело зависит от степени социальной атомизации. Любая разновидность организованной оппозиции должна исчезнуть, прежде чем может быть развязана полная сила террора. Эта атомизация (возмутительно тусклое ученое слово для того ужаса, который оно описывает) поддерживается и усиливается вездесущестью осведомителей, которые могут стать буквально вездесущими, потому что это уже не просто профессиональные агенты на содержании у полиции, а потенциально каждый человек, с которым ты вступаешь в контакт. Как создается развитое полицейское государство и как оно работает — или, точнее, как ничто не работает в таком государстве — можно теперь узнать из романа Александра Солженицына «В круге первом», который, вероятно, будет признан одним из шедевров литературы XX века и, безусловно, является лучшим из имеющихся описаний сталинского режима.

Принципиальное различие между тоталитарным господством, основанным на терроре, и тираниями и диктатурами, установленными с помощью насилия, заключается в том, что первое обращается не только против своих врагов, но и против своих друзей и сторонников, испытывая страх перед всякой властью, даже властью своих друзей. Пик террора достигается тогда, когда полицейское государство начинает пожирать собственных детей, когда вчерашний палач становится сегодняшней жертвой. И в этот же момент окончательно исчезает власть. Сегодня имеется очень много правдоподобных объяснений десталинизации России — но ни одно мне не кажется столь же убедительным, как то, что сами сталинские функционеры осознали, что сохранение прежнего режима приведет не к восстанию, против которого террор действительно служит лучшей гарантией, но к параличу всей страны.

Подведем итог: с политической точки зрения, недостаточно сказать, что власть и насилие — не одно и то же. Власть и насилие противоположны; абсолютное владычество одного из членов этой пары означает отсутствие другого. Насилие появляется там, где власть оказывается под угрозой, но, предоставленное собственному ходу, оно приводит к исчезновению власти. Отсюда следует, что неверно мыслить противоположность насилия как ненасилие; [противоположностью насилия является власть, поэтому] говорить о ненасильственной власти фактически тавтологично. Насилие способно разрушить власть; оно совершенно не способно ее создать. Глубокая вера Гегеля и Маркса в диалектическую «власть отрицания», благодаря которой противоположности не разрушают друг друга, а плавно друг в друга переходят, потому что противоречия стимулируют, а не парализуют развитие, — эта вера основана на более старом философском предрассудке: что зло — это всего лишь привативный модус добра, что добро может возникнуть из зла; что, короче говоря, зло — всего лишь временное проявление скрытого добра. Эти освященные временем представления стали опасны. Их разделяют часто даже те, кто никогда не слышал о Гегеле или Марксе по той простой причине, что эти представления внушают надежду и прогоняют страхи — внушают предательскую надежду и прогоняют обоснованные страхи. Говоря это, я не хочу приравнять насилие ко злу. Я лишь хочу подчеркнуть, что насилие не может возникнуть из своей противоположности, т. е. из власти, и чтобы понять его как оно есть, нам придется исследовать его корни и природу.