Танцы нелюбимых

19 сентября 2020 Вера Гаврилко

Весна была холодная. Больше мне нечего про нее сказать. Я тогда проходила лучевую терапию. Она называлась красивым французистым словом — адъювантная.

— Эээх, жирочка бы тебе вот сюда. И сюда бы жирочка. Погорит же все нафик, что ж ты такая костлявая-то, кызым? — сокрушалась пожилая медсестра на укладке, расписывая маркером с зеленкой мой впалый, как чаша, живот с сильно выпирающими тазовыми костями.

— Не погорит, я заговор от пожара знаю, — хрипло отбрехивалась я, поеживалась на жестком ложе кобальтовой пушки от прикосновений холодного маркера.

— Ты хоть кушаешь-то хорошо? Ты кушай, кызым, кушай! Тебе сейчас хорошо кушать надо — на все возможности кошелька. Икру там, рыбу красную хорошую, парную говядину, творог, яички деревенские. Возможности-то есть?

Текст читает Ксения Волянская:

Возможности у меня, благодаря поддержке друзей, были. Способностей, блин, не осталось. Идя пешком домой после «сеанса», я послушно заходила в ближайший супер и долго, как музейные экспонаты, разглядывала выставленную на витринах дорогую жратву. Все эти сыры, ну вы знаете, обвитые пластиковой виноградной лозой для пущего обольщения потребителя, порнографично развалившуюся плоть хамонов и всякое такое. Раньше я в их сторону даже не смотрела, считая излишеством для нормальных людей. Но радиологи сказали «надо есть много и хорошо», и я честно пыталась следовать их указаниям. Впрочем, все это раблезианство не вызывало во мне никаких ответных эмоций, кроме, возможно, эстетических. Ну нет, в итоге я что-то там, конечно, покупала, приносила домой, засовывала в холодильник и забывала. Аппетита не было совсем. Это одна из особенностей воздействия на организм радиации, если кто не в курсе.

Когда тебе ставят диагноз «рак», в твоей жизни меняется все. Все в твоей жизни, нахрен, меняется. Нашим людям, в основной массе, свойственно восприятие действительности как некоего нескончаемого ужаса, в отличие от америкосов там или европейцев. И поэтому, когда нашему человеку говорят, что у него рак, то это все равно, что сказать, что он уже мертвец. Я говорю о самой первой реакции на эту новость. Это потом ты уже переспишь с ней сколько-то там ночей, как-то обожмешься и оботрешься, и поймешь, что даже за гробом есть жизнь. И жизнь довольно деятельная, энергичная и не лишенная всяческих удовольствий. Но это все сильно потом. И при условии, если сумеешь пережить эти несколько дней — недель или месяцев, у кого как — кромешной стадии отрицания. Своей, прошу прощения за пафос, прижизненной смерти.

Вот, скажем, я очень люблю фильм Джима Джармуша «Мертвец». Может, кто-то еще любит? Помните эпиграф к нему, позаимствованный у Анри Мишо: «Никогда не путешествуйте с мертвецом». Я бы добавила: никогда не имейте никаких дел с мертвецом, не ешьте с ним за одним столом, не спите с ним в одной постели и вообще держитесь от него подальше. Мертвец чрезвычайно разрушителен для психики живых нормальных людей. Анри Мишо сек тему.

Хорошо помню то свое состояние. Такое вдохновенное безумие с летящими по ветру волосами. Я чувствовала, что я тотально проиграла, просто продулась в пух и прах. Смириться с этим было непросто, и моим любимым занятием в то время было сжигать мосты. Я самозабвенно занималась тем, что множила в мире нелюбовь. Сколько любимых людей я тогда прямой наводкой послала на йух, — просто из удовольствия послать. Потому что они были живые. А я — нет. Некоторые поняли меня, простили и вернулись. Некоторые так и не. Прочая массовка подыгрывала мертвецу тем, что держалась бодрячком, тщательно избегала слова «рак», заменяя его эвфемизмами «диагноз» и «это», хлопала мертвеца по плечу, восклицая: «Держись, не раскисай, соберись, в наше время это не приговор! Люди с этим живут годами. Вот подруга моей снохи (или сноха моей подруги)…» — дальше следовали обязательные в таких ситуациях бодрячковые истории, которые я бы сама, наверное, рассказывала мертвецам, окажись я на их месте, а они — на моем.

Тем не менее я чувствовала фальшь и сильно страдала. Знаете, бывают такие странные девушки, которые тяготятся многосерийными брачными играми самцов вокруг них, в глубине души мечтая о простом и честном парне, который бы подошел и сказал: «Я тоже мог бы наговорить тебе кучу блаблабла. Но ты мне ужасно нравишься, и я просто скажу тебе, что хочу тебя трахнуть. И, блин, я вложу в это всю свою душу».

Вот и я мечтала о таком человеке, который бы вдруг возник из ниоткуда и сказал: «Не буду тебя утешать и говорить ничего не значащие пустотелые слова. Потому что тебе не это нужно, я знаю. Если хочешь, я поговорю с тобой о смерти, чтобы ты расслабилась, наконец, и успокоилась. Ты же не против? Как ты представляешь себе свою смерть? Например, ее организационно-правовую сторону? Как бы ты хотела все организовать, скажи мне. Я помогу тебе».

И я бы ответила: «Конечно, не против. Помоги мне, пожалуйста. И поговори со мной, да».

Разумеется, я вовсе не собиралась умирать. Но мне очень нужен был человек, такой же, как я — о двух руках и ногах, с головой на плечах — который бы не побоялся вместе со мной взглянуть в глаза самому страшному. Но такого человека не находилось. Люди избегали даже малейших намеков на эту тему. Это казалось им вопиющей бестактностью. Люди — они, конечно, хорошие. Просто они сами боятся самого страшного, что их за это винить?

***

По мере того, как в моем организме накапливалось ионизирующее излучение, я все больше становилась зомбаком. По ночам меня била лучевая лихорадка, так что утром не было сил одеться, я вызывала тачку и ехала в онкодиспансер прямо в пижаме, накинув сверху толстовку и куртку. Там я занимала очередь в длинном коридоре и очень радовалась, когда освобождалось место рядом. Это было прямо ништяк, тогда можно было лечь на скамеечку, свернувшись в позе эмбриона, положив рюкзак под голову, и ждать своего часа в полном комфорте и уюте.

Никто не спрашивал: «Что с вами? Вам не сплохело ли, часом?» Ни пролетающие мимо доктора и медсестры, ни пациенты на соседних диванчиках. Ну, лежит человек в коридоре и лежит. Значит, ему так надо. Там, в этом длинном коридоре, это было в порядке вещей.

Не знаю, насколько сильно погорели у меня внутренности, но радиация выжгла мне душу. Я чувствовала себя отделенной от всех остальных человеков и разобщенной с ними. И это продолжалось довольно долго даже после того, как лечение закончилось, мне выдали справку о вступлении в ремиссию, дежурно поздравили и отправили на самореабилитацию в нормальную жизнь.

Но это была не нормальная жизнь.

Холодную весну сменил вполне себе теплый июнь. Я почти безвылазно сидела дома, тупо наблюдая небо в окне. В моей голове не было ни единой мысли. Однажды ранним вечером я ощутила анормальность своей жизни настолько остро, что нашла в телефонной книге смартфона номер Эдика Адильшина, нажала номер и сказала:

— Эд, это Вера. Мне нужно встретиться с тобой безотлагательно.

— Я понял, — отозвался немного сонный Адильшин. — Вер, а Вер, чота случилось, а?

— Мне срочно надо нафуяриться, — объяснила я.

Тут я должна, просто обязана, объясниться. Последний раз я пила алкоголь лет десять тому назад. У меня нет медицинской проблемы. Просто все эти годы я была идейная трезвенница. В свое время мы с моим мужем настолько увлеклись этим делом, что даже съездили разочек на шабаш трезвенников на озеро Еланчик, напоили своей трезвой кровью тамошних комаров, но быстро поняли, что трезвенники, сбившиеся в стаю, — люди очень странные и нам, мягко говоря, с ними не по пути. Однако привычка и кураж трезвовать осталась. Мы даже на Новый год чокались безалкогольным шампанским и находили в этом своеобразное удовольствие. Ряды наших в то время многочисленные друзей за эти годы ощутимо поредели.

Решив напиться, я сильно разволновалась. Поживите-ка вы в завязке 10 лет, а потом решите развязаться, тоже, поди, разволнуетесь. Короче, мне позарез нужен был опытный человек, тренер. Эдик Адильшин, на мой взгляд, подходил на эту роль лучше всего.

— Конечно, Вера, какой разговор. Надо — так надо. Где встречаемся? Ты же мне дашь 10 минут, чтобы одеться и вызвать такси?

— Одевайся. Встречаемся у входа в Центральный парк, — забила я стрелку. — Оттуда хорошо стоянка такси просматривается. Я буду в черных брюках, белой блузке и черном жакете.

— А ты знаешь, Вер, — взбулькнул Эдик горлом. — Меня только что Светка бросила. Ты все-таки права оказалась насчет нее, *лядь она.

— Подробности письмом. Приезжай быстрее. Жду, — прервав поток телефонных откровений, я отключила трубку и призадумалась.

***

С Эдиком мы знаем друг друга сто лет. Познакомились по журналистско-правозащитной линии в вагоне-ресторане поезда «Астана — Петропавловск». Поезда тогда ходили из столицы в Петрик целых 8 часов. Время более чем достаточное, чтобы успеть рассказать попутчику всю свою жизнь, даже такую многосерийную, как у Эдика Адильшина.

По своему официальному статусу, присвоенному ему казахстанскими властями, Адильшин был особо опасный рецидивист, отсидевший в общей сложности 13 лет, — преимущественно в зонах особого режима. То есть личность, в высшей степени, романтическая, а в Казахстане даже легендарная.

Имея в то время склонность тайно наклеивать людям наклейки-архетипы, я наклеила на Адильшина ярлык «пикаро», то есть плута и авантюриста, главгера плутовского романа. Имея от природы цепкий и хваткий ум и тягу к красивой жизни, Эдик очень рано прочухал сладость плутовства как искусства и сумел втереться в доверие к «большим пацанам», в том числе — из властных коридоров. Он даже вошел сразу в две противоборствующие группировки — свиту действующего акима (губернатора) и будущего. Это его, собственно, и погубило. Первый срок он получил за экономическое мошенничество по подставе. Однако тут случилось непредвиденное ни для самого Эдика, ни для его окружения: войдя первый раз в тюрьму 22-летним пижоном, мошенником и прохиндеем, он вышел оттуда сформировавшимся правозащитником и борцом с режимом. Система облажалась в очередной раз, хотя ей и не привыкать.

Второй раз он сел уже по журналистской статье — за клевету, опубликовав в оппозиционной прессе материал-разоблачение против кого-то из сильных мира сего. Потом вышел и снова сел — на сей раз триумфально, со скандалом на весь мир. Срок ему впаяли при весьма анекдотических обстоятельствах: за вымогательство взятки у прокурора, который сам до этого вымогал и получил взятку у третьего лица — женщины-предпринимательницы. Накануне прокурор, аки тать в нощи, стопорнул с подельниками на большой дороге машину с грузом, принадлежащую этой самой предпринимательнице. Самое забавное, что Эдик действовал в этой истории не как какой-то хрен с горы, а вполне себе официально, у него была доверенность на представление интересов владелицы груза. Они с этой теткой просто хотели стрясти с прокурора теткино кровное. Не вышло.

Брали Эдика в Петропавловске на квартире его невесты силами целого подразделения спецназа, в просторечии именуемого «маски-шоу». Дали в итоге совершенно людоедский срок 12 лет особого режима (прокурор отделался легким испугом). Эдик отсидел половину срока с маньяками и душегубами, вышел и стал писать книгу о своих злоключениях. В промежутках между главами он, как заправский писатель, много бухал и имел отношения с женщинами.

Адильшин чрезвычайно любвеобилен. Он вообще из тех мужиков, которые физически не могут жить вне состояния влюбленности, им обязательно надо запасть на кого-нибудь до беспамятства, вот тогда они в тонусе и ок. Женщины, насколько я знаю, всегда отвечали Эдику взаимностью. Некоторые даже влюблялись в него и весьма самоотверженно. Так, как только наши женщины могут любить заключенных, полярников и моряков дальнего плавания. Его красавица-невеста обвенчалась с Эдиком в тюрьме, несколько лет ездила на свиданки, давала интервью разным СМИ, включая иностранные, в качестве жены-страдалицы, а потом внезапно повзрослела, технично обобрала мужа до нитки и подала на развод.

Несмотря на всю адильшинскую любвеобильность, мы с ним просто друзья, у нас друг на дружку не стоит. Друзья не особо близкие, но Эдик почему-то знакомил меня со всеми своими бабами, и даже — со многими из женщин. Так, он познакомил меня со Светкой.

Вышеозначенную Светку Адильшин заклеил, едва вырвавшись на волю после последней отсидки, едва не стоившей ему жизни. Врюхался он в нее, как последний лох.

— Ну скажи, скажи, что она классная! Классная же она, скажи! — хвалился Эдик последним приобретением, размякший и поглупевший, как все влюбленные.

Мы втроем сидели в летнике на улице Конституции, я смотрела во все глаза и, между нами говоря, не видела ничего «классного». Маленькая, изящная словно статуэтка, искусственная блондинка, говорящая кукольным голоском, с расчетливым взглядом холодных синих глаз, Светка приехала на нашу встречу на огромном, как танк, Ниссане Патроле. У женщин есть примета: когда мужик покупает себе огромный джип, он тем самым как бы компенсирует свой маленький член. Когда мелкая и с виду женственная баба приобретает такого монстра автопрома, это означает только одно — она отчаянно нуждается в безопасности и ищет себе такого же большого дяденьку — во всех смыслах большого, ну вы понимаете.

— Эдик, эта баба тебя бросит, не пройдет и недели. Даже так — швыранет, и тебе будет очень больно, — напророчила я Адильшину.

— Она не такая, — возмутился Эдик. — Я под ее влиянием тоже стал другим. Лучше и чище. Она мне песни по вотцапу шлет. Из караоке-бара. Сама поет.

— Ну, раз сама, тогда — возможно, — туманно высказалась я и предпочла заткнуться.

У них все очень быстро заверте. Эдик с головой ушел в новые отношения и пропал со всех радаров. Светку хватило на целых три недели, тут я ее явно недооценила.

***

Адильшин приехал на стрелку со мной в парк в черном костюме и ослепительно белой рубашке. Вдобавок от него на десять метров разило каким-то брутальным одеколоном. Мы поздоровались, он присел рядом на скамейку. Мы оба были в черных очках как шпионы. У меня было винишко в сумке и штопор. Холодало и быстро темнело. Мимо нас ходили моложавые парковые пенсионеры, выбрасывая вперед палки для скандинавской ходьбы.

— Странная мы с тобой парочка, — прокомментировала я наш с Адильшиным аутлук. — То ли на похороны собрались, то ли на экстренное ночное совещание в акимат?

— Не, мы с тобой как эти, ну, из «Криминального чтива», — озарился Адильшин.

— Траволта и Ума Турман? Только ты больше на Николаса Кейджа похож. На слегка постаревшего, извини.

— А ты — на молодую Уму Турман, — льстиво сказал Адильшин.

— Ну ладно, Ума так Ума, — я не стала спорить по пустякам. — Только трезва и угрюма.

— Ну, это поправимо. А скажи мне, чо ты вдруг решила напиться? Ты ж, вроде, не пьешь? Случилось что?

— Да не, просто чота как-то. Не по себе чота. Будешь моим тренером?

— По литрболу? Ну это ты точно по адресу обратилась. Ввожу в запой профессионально и так же из него вывожу. Только мне нельзя по питейным заведениями светиться, я же типа на УДО. Но это хрен с ним, главное, от ментов подальше держаться. Сколько лет ты, говоришь, не употребляла?

— Десять.

— Ого. Тогда имею предложить для вас обкатанный метод под названием «барный тур».

— Это как?

— Ну мы с тобой пойдем, типа прогуливаясь, по нашему бульвару и будем заходить во все бары и кабаки, которые нам встретятся по дороге. Это очень правильный способ плавно войти в режим алкоголизации.

— Почему правильный?

— А чтоб картинка не замыливалась и не вводила в непрошенную депрессию. Ну и потом короткие перебежки по свежему воздуху от бара до бара бодрят и освежают.

— ОК, — решительно встала я, поправив сумку на плече, — пошли тогда, чо рассиживаться?

Начали мы с приличных баров, с очень приличных. Там, где бармены как мальчики-модели из журнала «Vogue», а официантки похожи на финалисток конкурса красоты, где к вину подают хорошую сырную тарелку, а к виски — копченую форель и имбирное печенье.

— У меня деньги есть, ты не волнуйся, — предупредил Эдик. — Я ж с тобой иду, порядок знаю.

— Да лан, я ващет дома на газетке ем. Вместе с котом, — призналась я. — Но все равно приятно, спасибо.

***

Сначала мы исполнили прелюдию, то есть говорили о вещах очевидных. Он, с кучей вводных предложений, причастных и деепричастных оборотов, взволнованно поведал, что Светка — *лядь конченная. А я провела короткий, но впечатливший его ликбез, что такое лучевой цистит и как больно пи́сать, хотя все время хочется. Где-то на третьем или четвертом баре Адильшина попустило.

— Да пошла в жопу эта Светка с ее ногтями, маникюршами и трусами за десять тысяч! Давай, я тебе одну штуку расскажу, я ее еще никому не рассказывал, только в книжке своей начал описывать, и что-то не очень идет.

— А чего никому не рассказывал-то? — усомнилась я, зная адильшинскую болтливость.

— Да стремно было, что люди меня за шизика примут.

— Я не приму, я сама шизик.

— Я знаю, — благодарно сморгнул Эдик.

— Это во время последней отсидки случилось, — начал Адильшин, заметно нервничая. — Меня в новую зону отэтапировали, где с порога начали комшмарить. Ну, избили сильно, конечно. А самое главное — два лезвия, прикинь, суки, подбросили, записали факт изъятия на видео, оформили протокол и закрыли в штрафной изолятор. А ШИЗО, знаешь, где у них был? В бывшей мертвецкой, где они складировали трупы зэков, скопытившихся от туберкулеза. Ну, типа, они там ждали, когда родственники приедут их забрать. А родственники иногда по полгода не приезжали. Представляешь, какой там был духан?

— Представляю, — я долго боролась с собственным локтем, пытаясь угнездить его на столешнице, и все-таки справилась. — А где ты там спал?

— На стеллаже, где трупы хранили. Там не было нар, только стеллажи для трупов. И дубак такой, что ночью дышки изо рта. И вот как-то ночью мне пришло откровение, что живым я уже из этой зоны не выйду. Я решил, что сам это сделаю. В принципе, ничего сложного. Единственное, что саднило: внук у меня, понимаешь, тогда родился, Эдик Адильшин, мой полный тезка. А я его не видел. И думал, не увижу уже.

— Печалька, — пригорюнилась я.

— Еще какая. Но я знаешь, что придумал? Письмо ему написать! Прощальное. Раздобыл бумагу, ручку и сел писать. Дней пять мучился, блин, с этим письмом.

— А что писал-то? — очнулась я, внезапно протрезвев.

— Я хотел, — ответил Эдька и отвернулся к окну. Я опустила взгляд. — Я хотел… чтобы он посмеялся.

— В смысле, посмеялся? Это, блин, смешно?

— Ну смотри. Вот он вырос. Исполнилось ему 16 лет. Может, 17. И мой сын дает ему письмо от деда, про которого он только знает, что тот умер в тюрьме. А он читает такой и вдруг начинает ржать. Ржет как полоумный, прям по полу катается. И говорит сыну: па, а дед-то мой крутой чувак был, оказывается.

— Дай почитать. Письмо-то, — попросила я.

— Нет никакого письма. Не написал я его. Не получилось у меня. Таланту не хватило.

— Эдик, это пипец какая печальная история, — с чувством произнесла я.

— А вот и нет, — почему-то шепотом ответил Эдик. — Она не печальная. В общем… они смотрели-смотрели на мои мучения. А потом не выдержали и сами пошли на контакт.

— Кто?!

— Ну кто-кто, — Эдик понизил голос до свистящего шепота. — Зэки-туберкулезники.

— Они же мертвые. И потом… их же родственники увезли, разве нет?

— Ну увезли. И чо? Это не мешало им со мной базарить.

***

Я почувствовала, что сейчас самый момент хорошенько накатить.

— Девушка! — позвала я барменшу, вдруг самопроизвольно изменившую свои технические характеристики и ставшую сильно похожей на вероломную Светку, только рослую. — А принесите нам ямайского рома! У вас есть ямайский ром?

— Есть, — любезно отозвалась Светка намба ту. — Есть «Капитан Морган» и есть «Дон Кортез». Какой предпочитаете?

— Давайте Капитана, — сделал я жест царевны-лягушки, пустившейся в пляс. И обратилась уже к Эдьке: — То есть, прости, ты начал слышать голоса?

— Не голоса это были! Не голоса! — затряс башкой Эдик. — Я не знаю, как это назвать. Вроде, мысли мои. Но при этом они были не мои.

— А чьи, блин?!

— Да зэков же, туберкулезников! Мысли были такие: «Братан, даже не думай! Не лезь в петлю, братан! Есть способ все изменить, ты только нас слушай, мы тебе все подробно расскажем! Мы тебя научим, как лучше поступить».

— Научили? — я разлила по тяжелым стаканам принесенного лже-Светкой Капитана Моргана.

— Научили. Пришла очень подробная инструкция. И эта инструкция была самой идиотской из всех, что я когда-либо слышал. Они велели мне писать жалобу в гражданский суд.

— Разочаровал, Эдик. Нет, ну, правда, разочаровал. Банальная такая инструкция. Тебе то же самое мог любой адвокат сказать.

— Нет! — Эдька загорелся и разнервничался. — Вера! Она не банальная. Она дебильная! Зэки не пишут жалобы в гражданский суд, чтоб ты знала. Потому что он их вообще не рассматривает! Их и уголовный-то, если честно, не рассматривает. Но тут вообще дохлый номер.

— А ты написал?

— Написал. Я им доверился.

— И чо? Подтерлись в оперчасти твоей жалобой?

— Ну да, поржали знатно. Сказали, что Адильшин в мертвецкой умом тронулся. И отправили мою жалобу в гражданский суд. Просто по приколу, понимаешь. Просто поржать чтобы. Потому что это натуральный бред сумасшедшего. Это против всех правил. Хотя правил никаких нет.

Дальше, добавлю уже от себя в сжатой версии, начались натуральные чудеса. В гражданском суде заявление зэка Адильшина отписали новенькой судье, только-только начавшей свою судейскую карьеру. («Молодой и красивой», — уточнил Адильшин. Излишнее, на мой взгляд, уточнение.) Молодая и красивая взялась за дело со всем рвением, быстро докопалась до сути, обличила тюремщиков в злоупотреблении служебными полномочиями, в фабриковании нарушения режима содержания, вынесла кучу частных определений и постановила выпустить заключенного Адильшина из ШИЗО как ни в чем не повинного. А потом его и вовсе выпустили условно-досрочно.

Встречать Эдика из зоны приехал его сын с маленьким внуком, тем самым полным тезкой, письмо которому осталось не написанным. К машине Адильшина провожали изрядно смущенные работники оперчасти, долго жали руки, просили не держать зла. Главный мучитель — капитан Ж. — напоследок метнулся в сторону и преподнес на трепетно вытянутых руках прощальный подарок — модель бригантины, сделанную трудолюбивыми сидельцами. Такие сложные модели в зоне дарили только проверяющим в звании генерала, не меньше.

«Внуку, Эдуард Романыч, бригантину подгони. От нашей зоны с любовью. Пусть играется пацан», — успел сказать даритель в окно уже отъезжающего авто.

— Слыш, Эдьк? — усомнилась я. — Наверное, это все-таки не зэки были. Может, ангелы?

— Да не, какие ангелы? — отмахнулся Эдик. — Они же на нашем зэковском языке разговаривали.

— А ты думаешь, ангелы только «вельми понеже» и «житие мое» знают? Да они запросто могут выучить любой язык мира, не говоря уже о жаргоне отдельной социальной группы. Думаю, им не западло даже лагерную феню освоить.

— Да не, какие ангелы? — повторил Адильшин. — Надо больно ангелам со мной корячиться. Я же в церковь не хожу и церковников ваще на дух не переношу. Навидался я их в колониях. Они ж как прокуроры: что жалуйся — что не жалуйся…

***

Мы ушли из этого бара, когда бар закрыли. И все остальные, кстати, тоже. На улице светало. Утро красило нежным светом. Погода за ночь изменилась. Подул шалый юго-восточный ветер. Мы с Эдькой шли, куда глаза глядят, вяло обмениваясь ничего не значащими репликами, расставаться почему-то совершенно не хотелось. Свернули в темный уютный переулок, где гудели лопасти вентиляции хлебокомбината и пахло свежеиспеченным ночной сменой хлебом.

Прошли еще квартал и остановились, как вкопанные.

— Да ну нафик, — протянула я, глубоко потрясенная.

— Он что, до сих пор существует? — присвистнул Эдик и сильно помотал башкой, издав всей головой какой-то не человеческий, а лошадиный звук. — Глазам своим не верю.

— Может, мы с тобой попали в прошлое? Как янки у Марка Твена, помнишь, получили ломом по башке и стали попаданцами во дворе короля Артура?

— Чо? — сказал Адильшин.

— Хотя, возможно, все было еще проще, и Светка-дубль два просто подлила нам чего-то в ямайский ром?

— Ну что ты, Вера! — возмутился Эдик. — В барах такого уровня клиентам ничего в напитки не подливают. Это аморально!

— А как ты тогда объяснишь ЭТО? — я ткнула пальцем.

Прямо перед нами светился примитивными неоновыми коробами самый гнусный кабак Петропавловска середины девяностых. Почти каждую неделю там кого-то резали, насиловали или убивали, — я знаю, как собкор республиканской газеты я регулярно получала криминальные сводки из УВД.

Даже вывеска осталась прежней — «Мираж», с наполовину погасшей буквой Ж и полностью выгоревшей буквой И, отчего название кабака читалось — «Мрак». По обе стороны от входа стояли те же самые искусственные пластиковые пальмы, призванные завлекать изнемогающих от жажды бедуинов. На пальмах, изображая райское изобилие, гроздями висели пустые пивные бутыли, покрашенные в густой канареечный цвет.

— Зайдем? — предложил Адильшин. Глаза его горели опасным огнем.

— Так он, поди, не работает, — усомнилась я, — все ж бары уже закрыли. Утро как-никак.

Мы все-таки зашли вовнутрь, и «Мрак» поглотил нас. Его внутреннее убранство тоже не изменилось с тех самых времен: убогие колченогие столики, много резьбы по дереву — отчаянный шик девяностых — и даже светомузыка, шуровавшая над пустынным танцполом, была та же самая, эффектно выхватывающая из тьмы белые детали одежды танцующих, превращая их в удобные мишени для затаившегося снайпера.

***

На барной стойке грудью полулежала барменша с обильными силиконовыми вкраплениями и ресницами, от размаха которых удавился бы от зависти любой махаон. На груди у барменши горизонтально возлежал бейджик, на котором затейливыми финтифлюшками было написало былинное имя «Людмила».

— Работаете? — хрипло поинтересовался Адильшин.

— Работаем, — флегматично отозвалась барменша, с явным усилием разлепив свои махаоны. — Проходите за столик, сейчас я принесу меню.

— А где народ? — поинтересовалась я.

— Позже соберется. Работают же все, — Людмила глянула на меня, как на дурочку.

Адильшин сильно потянул меня за рукав, усадив за укромный столик в глубине бара. Столик немного пошатывался. Людмила вручила нам меню, совмещенное с картой напитков. Оно было заламинированное и липкое.

— Я хочу вина, — закапризничала я.

— Поверь мне на слово, в таких заведениях лучше пить только водку, — заявил Эдик, и продиктовал переминающейся с ноги на ногу Людмиле: — Так, нам, значит, бутылку водки местного ЛВЗ, только смотрите, не открывайте, мы сами. Ну и овощи какие-нибудь. Не, мяса не надо, спасибо.

Дальнейшее накрыло меня перевернутым цветочным горшком, как выбежавшую из шкафа мышь. Цветами внутрь. Мне давно не было так легко и хорошо. Все мои страхи и переживания отпустили меня. Я поняла, что время в таких мирах не переписывается, и мы с Эдиком попали в пространственно-временную петлю. Я хотела донести до него эту глубочайшую мысль, но мне не хватало словарного запаса.

Тем временем, как и предсказывала Людмила, в «Мираж» стали подтягиваться завсегдатаи.

— Кто все эти люди? — спросила я у Адильшина.

— Все свои, — намахнул стопку Эдик. — Дешевые проститутки, их сутенеры, работающие с ними таксисты, мелкие криминалы всякие.

— Эдик, — я порывисто подалась вперед, — окажи мне услугу, прошу тебя. Потанцуем? Как в «Криминальном чтиве», а? — и, сидя, начала стягивать жакет, помогая себе плечами.

— Ээээ, — отозвался Эдик. По-моему, он был не в восторге от этой затеи.

Но я встала и протянула ему руку. И мы пошли танцевать. Я еще сняла туфли для полного сходства с Умой Турман.

***

Мы начали не торопясь, как будто во сне, типа прощупывая друг друга. Несколько раздражал тамошний музон, он был довольно поганый, но не слишком. Не помню какой. Однако в какой-то момент музон исчез, испарился внешний антураж, растворились в невесомости посетители, подуло космическим ветром, полетели в лицо скопления звезд и галактик и остались только мы с Эдиком.

Мы начали с твиста, конечно, как Ума с Джоном, но твист был здесь неуместен. Думаю, со стороны наш танец смотрелся слишком чересчур. Я вам скажу, что физическая, материальная сторона вдохновения, вопреки бытующим штампам, зачастую неприятна для постороннего глаза. Творящий человек — это предельно голый человек, даже так — вывернутый наизнанку. То же самое можно сказать про танцы-импровизации. Настоящее аутентичное фламенко всегда обжигает не только танцовщиков, но и зрителей. Я говорю не про то фламенко, которое в оборках юбок и бахроме летящего мантона исполняют за деньги для туристов, а то, которое пляшут на улицах андалузских городков испанские цыганки — немолодые женщины с тяжелыми бедрами. Они вам такое расскажут своим телом, что вам станет и лихо, и весело, и жутковато одновременно. Потому что в хорошем фламенко всегда дохрена боли.

Когда мы закончили, слева раздались одиночные хлопки. Потом справа раздались одиночные хлопки. Хлопки перешли в овацию со всех сторон. Оказывается, «Мираж» был полон затаившегося народа. Мы с Эдиком скромно раскланялись и ушли за свой столик.

К нам, раскачиваясь походкой профессионального борца, подошла плотная кряжистая девица и культурно спросила басом, старательно артикулируя, как артикулируют очень нетрезвые люди, пытающиеся закосить под трезвых:

— Не помешаю? Можно к вам присесть на минутку?

— Помешаете! — отрезал Адильшин.

— Да присаживайтесь, чоуш! — пригласила я.

Девица метнула на Эдика победный взгляд и села, стараясь держаться прямо, хотя ее постоянно кренило влево. Под правым глазом у нее красовался наспех заштукатуренный свежий бланш.

Я смотрела на нее с восхищением. Девица с бланшем полностью вписывалась в мою теорию про путешествие во времени. Она была одета и причесана точно так же, как одевались и причесывались девушки из девяностых. Клянусь, я даже разглядела блестки на ее тенях и губной помаде: девушки из девяностых такие блестки делали сами при помощи елочного дождя и ножниц.

— Кто это вас так? — спросила я, показав на бланш.

— Толик, мудило, кто! — отозвалась пришелица. — Ну ты же знаешь Толика? Был бы у него в тот момент ножик, вообще бы нах зарезал бы.

— Хорошо, что не было, — согласилась я.

Блескучую девицу звали Галя. Пока Адильшин очень ловко и весьма по-хамски не спровадил ее взад, Галя успела сообщить мне, что я крутая телка, что Толику надо дать звезды и чтобы я приходила к ним в какой-то парадиз, где она меня прикроет и в обиду не даст.

Потом мы плясали всем «Миражом» под группу «Комбинация». Плясали Галя, Марина, Ксюха, Толян и Колян, и вся остальная массовка. Даже Людмила и та, ловко лавируя между столиками и разнося заказы, делала поясницей вращательные движения и приветливо улыбалась, как вдовствующая императрица.

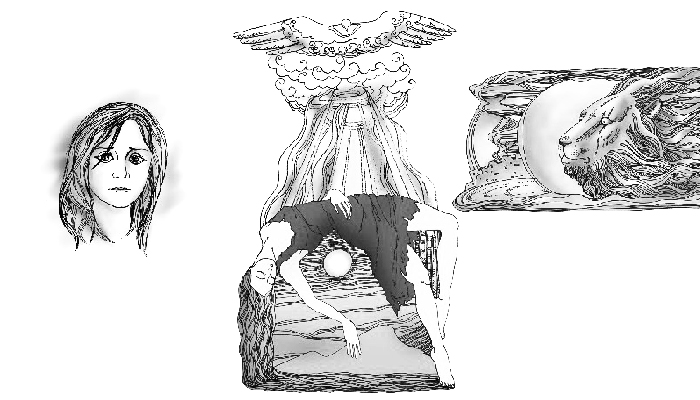

Вместе с нами плясали все зэки-туберкулезники, все бездомные собаки и кошки, все замученные хулиганами, все сгоревшие заживо в своих постелях, спившиеся, сбросившиеся с мостов в свинцовую воду, все заболевшие и все умершие от рака, все больше не нужные, все списанные со счетов. Все, кого этот долбаный мир свысока назвал лузерами. Но, знаете, мы были не лузеры. Мы были большая, страшная и могучая сила. Сила, которая намного сильнее силы сытых, благополучных и уверенных в своем сытом и благополучном завтра.

Когда мы с Эдиком покидали гостеприимный «Мираж», Галя вцепилась в меня обеими руками, не хотела меня отпускать, пыталась высказать что-то не высказываемое, топталась у дверей и в итоге облила мне грудь ядовитым пойлом из своего стакана.

Мне ужасно хотелось ее спросить. И я все-таки спросила.

— Галь, как тебе, это, в прошлом-то?

— Нормалек, — икнула Галя.

— А в настоящее не тянет? Не хочу тебя обидеть, но тут же у нас все-таки появились смартфоны, соцсети и радикальный феминизм.

— Ни фуя не тянет, — помотала головой Галя. — У меня вот чулок тянет, потому что застежка сломалась, а Толик, мудило, бабок на белье не дает.

— Ты такая милая! — с чувством воскликнула я.

— Ага, милая, — согласился Адильшин. — Пока она тебе клофелина в водку не подсыпет.

— Че ты шиздишь, — сморщилась Галя. — Ну кто сейчас с клофелином работает, ты прям как в прошлом веке застрял, в натуре?

***

На улице уже совсем рассвело, когда Эдик пошел меня провожать. Через весь город. Город еще спал. Начиналась суббота. Общественный транспорт еще не ходил, а такси мы вызвать не могли, так как у нас одновременно сели обе сотки. Мы начали трезветь, мир вокруг был суров и безотраден. У Адильшина вдобавок началось натуральное гонево.

— Смотри, смотри, — шептал он лихорадочно. — Только сильно не оборачивайся. Нас сзади пасут, видишь хвост?

— Это же, вроде, баба, — неуверенно сощурилась я, наведя резкость окуляров.

— Ну и что с того, что баба? Думаешь, у них баб для такой работы нет?

— Да, точно, пасет. Смотри, как зырит. Прям след в след идет.

— Во и я говорю: хвостиха это. Плохой симптом. Очень плохой.

— Эдик, можно, я пописать отлучусь? — попросила я жалобно. — Я до дома не дотерплю просто.

Эдик меня, похоже, не услышал. Все его внимание занимала эта мужиковатая тетка в джинсах, сидевшая у нас на хвосте и неумолимо сокращавшая дистанцию.

Когда я вышла из кустиков, я потеряла Адильшина из виду. «Во дают. Неужто уже повязали и увезли? Лихо работают, как в кино прям», — бросило меня в пот.

Эдик и Хвостиха нашлись целые и невредимые: они сидели на лавочке павильона автобусной остановки, крепко обнявшись и затуманившись. Хвостиха вдобавок положила голову Эдику на предплечье и ласково гладила его по груди. Я протерла глаза.

— Это жена твоя, Эдичек? — умиленно спросила Хвостиха, когда я осторожно подошла к ним поближе.

— Не, это подруга. Знакомьтесь, девчата: Вера, Лена.

Мы с Хвостихой кивнули друг дружке, я изобразила подобие улыбки и села на краешек скамьи по другую, свободную сторону.

— Адильшин, — прошипела я подколодной змеищей. — Ты, млять, со своим либидо вообще с ума сбрендил? Уже спецагентов клеишь!

— Вер, — торжественно провозгласил Адильшин. — Я подругу детства встретил, Лену! Мы в одном дворе росли, в одном районе. Ленка, очуметь — не встать, ты помнишь, какая ты была?

— Да не помню я уже ничего, Эдичек. Счас-то я, посмотри, какая стала. Сильно постарела? Только честно скажи.

— Ничуточки, Лен, клянусь, офигенно выглядишь, — с большим энтузиазмом соврал Адильшин.

Ленка расплылась в беззубой улыбке.

— А я все думала: ты — не ты? Два квартала за вами шла. А дядя Миша, помнишь его? Ему ногу отняли, а потом вторую. Теть Валя живая, я ей привет от тебе передам, ага? А Надька с Сережкой ихние уехали в Россию, но пишут, что плохо им там, русские русские нас же не очень любят, ты ж знаешь. Колян с Пашкой в тюрьме сидят, уже по третьей ходке. Оксанка к Пашке-то по первости все ездила, у них же такая любовь была, помнишь, а потом нового мужика нашла и у Пашкиной матери машину отжала. Но плохо они живут, Эдичек, плохо, новый-то муж колотит ее, что ни день. А ты, — тут Ленкин голос перешел с плаксивого регистра на возвышенный, — ты-то, я гляжу, в порядке у нас. Костюм у тебе вона какой богатый. Наверное, в бизнесе работаешь? Бизнес мутишь, угадала ведь?

— Ну, что-то вроде этого, — закивал головой Адильшин.

— Как же я рада за тебя, — хлопнула себя Ленка по джинсовой ляжке. — Один ты из нашего двора в люди вышел! Я тетьВале и дядьМише от тебя приветы передам, ладно? ТетьВаля-то баба злая, а дядьМиша — тот порадуется, ты ж его знаешь…

Мы обнялись на прощание с растроганной Ленкой, подняли воротники пиджаков и быстро зашагали прочь. Мне снова захотелось пи́сать, но я боялась оставить Эдика одного.

Из меня выходили ночь, отчаянье, радиация, алкоголь…

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)