Те, кто выставляет любовь к родине или веру в Бога как медаль на груди, часто оказываются людьми ненадежными

15 октября 2024 Андрей Амальрик

Андрей Амальрик (1938-1980) — писатель, журналист, диссидент. В 1965 году был осужден на два года ссылки за «тунеядство», освободился досрочно в 1966 г. После работал журналистам, передавал за границу свои работы и тексты других диссидентов. В 1969 году написал и опубликовал за границей книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», за что был в 1970 г. осужден на три года заключения за «клевету» на советский строй. В 1973 г. ему вновь было добавлен три года срока по той же статье. Амальрик в знак протеста начал голодовку, которую держал четыре месяца, после ходатайств со всего мира в его поддержку ему изменили наказание на три года ссылки. После освобождения, в 1976 г. стал одним из основателей правозащитной организации, впоследствии получившей название Московской Хельсинской группы. В том же году эмигрировал. За границей продолжал публицистическую и правозащитную деятельность. Погиб в автокатастрофе в Испании.

Отрывок из книги «Записки диссидента» (1982):

В первом номере [самиздатовского журнала «Хроника текущих событий — прим. «Ахиллы»] был отчет о суде в Ленинграде над членами ВСХСОН — Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, так мы узнали о существовании оппозиции, совершенно иной по целям и методам, чем наша.

Речь шла о законспирированной организации, которая ставила своей задачей через пятнадцать — двадцать лет захват власти и создание нечто вроде теократического государства на христианской основе. В 1977 году я познакомился с «начальником идеологического отдела» этого Союза Евгением Вагиным, пробывшим восемь лет в заключении. На мой вопрос, что же они собирались делать с мусульманскими народами России, он только пожал плечами.

На вопрос нам обоим, какой мы национальности, я пространно начал объяснять, что один мой предок был француз, другой русский, третий украинец, четвертый швед, пятый цыган, Вагин же ответил кратко: «Я русский православный».

Смешение «нации» и «религии» произошло, по-моему, и в группе, которая сформировалась вокруг журнала «Вече» — в отличие от ВСХСОН легально и открыто. С будущим редактором этого журнала Владимиром Осиповым я познакомился, когда он вернулся из лагеря после семи лет, сейчас он снова в лагере с восьмилетним сроком.

Когда он предложил мне написать статью для его «христианско-патриотического журнала», я ответил, что, по-моему, христианский и патриотический — несовместимые понятия, Христос не говорил: я сын евреев или я сын русских, он сказал: я сын человеческий. Идея «Бога русских» более напоминает иудаизм, чем христианство, и в глубокой основе нелюбви русских к евреям лежит чувство, что не место на земле двум мессианским народам. Те же «патриоты», которые видят, что, сколько не «русифицируй» христианство, его общечеловечность неустранима, начали говорить о возврате к русскому язычеству.

Когда предлагается некая философия, имеющая целью не только объяснить мир, но, говоря словами Маркса, его переделать, когда создается некая социальная программа, имеющая воплотиться в более или менее туманном будущем, всегда интересно изучить эту программу не только как вещь в себе, но и посмотреть, какие ее стороны при соприкосновении с грубой действительностью имеют шансы на успех. Очень благородная в своей основе философия славянофилов на практике выродилась в «Союз русского народа» с его узостью, черносотенной программой и еврейскими погромами; на пути к этому славянофильство сумело исказить крестьянскую реформу, так что община не была разрушена и крестьянин остался полуперсоной — а отсюда и ужасы крестьянского бунта. Я сильно боюсь, что «неославянофильство» — во всех его умеренных и экстремистских разновидностях — постигнет та же участь, в силу того, что народ, масса или история — назовите это, как хотите — будут делать свой низменный отбор из предложенной им возвышенной теории.

Я не выступаю против религии или против нации, но я понимаю религию как связь человека с Богом, а не как политическую философию и идеологию. Церковь может влиять на общество нравственным примером, но как только она хочет стать политической партией — единственной или в ряду многих, — она уже не церковь. Принадлежность к народу, к национальной культуре и сознание связи со своей страной — настолько естественны, что немногие мыслимы вне этого. Но когда «национализм» из естественного чувства становится политической категорией — это прямой чуть к авторитарным и тоталитарным режимам, вы становитесь не просто русским или немцем по вашему рождению и культуре, но членом «русской нации» или «немецкой нации». Национализм малых народов понятен как средство защиты себя как народа и своей культуры, хотя и в этих случаях он иногда принимает отталкивающие формы. Но национализм великого народа — это средство не защиты, а давления и внутрь, и вовне. При этом националистические лозунги всегда могут рассчитывать на популярность, требуя следования по линии наименьшего сопротивления: одним фактом своего рождения русским или немцем вы можете идентифицировать себя со всепобеждающей политической доктриной и тем самым придать себе значимость.

Возникновение ВСХСОН — с его отрицанием марксистского тоталитаризма и либерального парламентаризма — хорошо показывает, что общественная мысль в Советском Союзе после периода замороженности начинает биться над теми же проблемами, что и русская эмиграция первых пореволюционных лет. В обоих случаях заметно стремление к новой идеологии, понимание, что если марксизм возник как реакция на западное либеральное общество, то преодоление марксизма едва ли возможно простым возвратом к идеалам либерализма. Но мне не менее важным кажется не где марксизм возник как идеология, а где он реально воплотился: как раз в обществах с сильными пережитками феодализма, и большевизм был явлением очень русским, а не случайным для России — поэтому в своей ставке на национализм и НТС, и ВСХСОН, стремясь вперед, тянули назад, они подходили к действительно новой идеологии, но чувство национального оправдания вело в другую сторону. По-видимому, новая идеология потребует найти правильный баланс между неделимыми правами человека, социальной группы, нации и всего человечества.

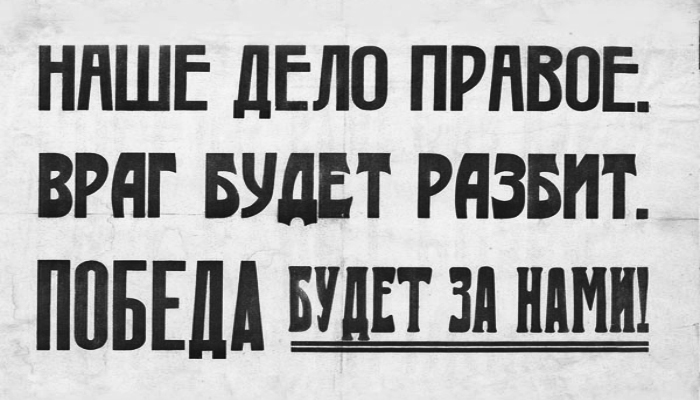

Иностранцы подчеркивают сильную привязанность русских к своей стране, аффектированный патриотизм — мы не скажем, как англичане, «эта страна», но «Родина». Но у меня аффектация вызывает недоверие, опыт показал, что те, кто выставляет любовь к родине или веру в Бога как медаль на груди, часто оказываются людьми ненадежными. Патриотизм доходит до того, что лазерный луч называют лучом Лазарева, но один из компонентов этого патриотизма — не чувство спокойной гордости за свою страну и не самоуважение при мысли, что мы — русские, а скорее чувство ущемленности: да, мы отсталые, бедные, несвободные, грубые, грязные, варвары и т. д. и т. п., но зато —

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя —

мы несем миру великие духовные ценности — безразлично, православный ли это мессианизм или марксистско-ленинский, это с одной стороны, а с другой —

От Урала до Дуная,

до большой реки,

колыхаясь и сверкая,

движутся полки —

мы — это сила, презирайте нас, сколько хотите, живите лучше нас, но мы вам покажем, мы вас сомнем нашей силой — а сила всегда права. Отсюда и любовь народа к власти как символу этой силы.

Изоляция порождает в народе не только чувство взаимосвязанности, но и ксенофобию — не всегда легко различить, где граница между «естественной ксенофобией» и насаждаемой властью «искусственной». Русские с молоком матери впитывают настороженность к немцам, но ненависть к немцам, которая существует сейчас, — результат антинемецкой пропаганды. Власть поддерживает в народе деление на «мы» и «они» — русские и иностранцы, — но парадокс в том, что отношение народа к власти — это тоже «мы» и «они». И наступают моменты, когда проявляется амбивалентность патриотизма, построенного на сознании силы: власть утрачивает силу — и любовь к родине ослабевает, оказывается, была лояльность к власти, а не к стране.

Можно привести два характерных примера, связанных со все теми же немцами — я их здесь употребляю как бы в виде учебного пособия. Первый пример: массовое дезертирство и открытие фронта немцам в 1917–18 годах, по существу весь рядовой состав армии, т. е. народ, показал нежелание защищать Россию, ибо ее «власть» уже не была «силой». Второй пример: массовая сдача в плен немцам в 1941–42 годах, приветствие их хлебом-солью, многомиллионная коллаборация с врагом, который не скрывал своей цели уничтожения народа, — тогда многим казалось, что «власть» не имеет силы противостоять немцам.

«Мы» и «они» — русские и иностранцы — и «мы» и «они» — народ и власть — вступают друг с другом в конфликт и в вопросе с русскими диссидентами, ибо диссиденты, начиная с князя Курбского и кончая Солженицыным, обращаются к загранице, через заграницу или из-за границы. Власти стараются все время обыграть это, даже преувеличить, но видно, что в целом они терпят здесь поражение. Характерен пример Ленина — он не только долгие годы жил за границей и к загранице апеллировал, но и открыто презирал русский патриотизм, желал поражения России в войне с Германией, взял у немцев деньги, был изображен русской прессой как «немецкий агент», заключил с немцами самый унизительный мир — и стал на долгие годы символом национального величия России.

Не удается эта тактика власти и в отношении Демократического движения, хотя диссидентов пытаются представить или как иностранных агентов, или как недалеких тщеславных людей, которых иностранцы используют. Не могу сказать, что я никогда не встречал к себе неприязни из-за того, что я диссидент, но гораздо чаще интерес и сочувствие. «Вы напрасно стараетесь, — сказал мне как-то офицер милиции, — вы же видите, как народ легко впитывает советскую пропаганду и принимает все как должное». «Ну что же, — ответил я, — сама легкость, с которой все принимается, говорит, что они с такой же легкостью примут все, что идет от нас». Неприязнь народа к загранице во многом основана на страхе, что иностранцы отнесутся с презрением к русским, и сам факт, что диссиденты нашли с иностранцами общий язык, скорее повышает шансы Демократического движения.