Толстого могла бы «отлучить от Церкви» толпа закричавших мужиков, баб

16 июля 2021 Василий Розанов

Заметка Василия Розанова «Об отлучении гр. Л. Н. Толстого от Церкви» (1902).

Акт Синода относительно Толстого я считаю невозможным теоретически, а потому и в действительности как бы не составившимся вовсе. Это по следующим причинам. «Similia similibus expelitur» («подобное подобным изгоняется») — равно в органической и духовной природе. Нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически. — Синод может быть святым и, вероятно, праведен по личностям, его составляющим: но нужно же всмотреться во все его учреждения, в рождение его и историю, в механизм его устройства, в смысле вызова епископов заседающих, и в самый процесс заседания, и, наконец, в постоянные двухвековые темы его суждений, чтобы понять, что это есть строгое, точное, так сказать, алгебраическое учреждение, без всякой собственной души в нем, волнения, совести, свободы — непременных элементов религиозности. Синод не есть религиозное учреждение, почти не есть, очень мало есть. И не имеет ни традиций, ни форм, никаких способов религиозное религиозно судить. Отсюда прозаичность бумажки о Толстом, им выпущенной: Синод не умеет религиозно говорить. Митрополит Антоний в ответном письме графине Толстой не назвал Синод «Святейшим», что тогда же меня поразило как правда, как пример невозможности употребить сей эпитет в языке неофициальном, серьезном, частном, сердечном. Синод, не говоря о лицах, а говоря об учреждении, не имеет сердца и вообще никаких признаков личного и живого и свободного существа. А Бог — личен, жив, свободен, — и от Бога и именем Божиим что-нибудь сказать Синод просто не может, не умеет, не имеет формы по отсутствию в самом нем «образа и подобия Божия».

Между тем Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть — величайший феномен религиозной русской истории за 19-й век, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений). Посему Синод явно не умеет подойти к данной теме, долго остерегался подойти и сделал, может быть, роковой для русского религиозного сознания шаг — подойдя. Акт этот потряс веру русскую более, чем учение Толстого. «А, так вот в чем наша вера», могли воскликнуть русские в параллель толстовской «В чем моя вера». Там у Толстого — тоска, мучения, годы размышлений, Иово страдание, Иова буря против Бога. Даже бесы видели Иисуса и трепетали, но Синод вовсе не видел никакого Иисуса и похож на рожденных до Христа: ни мучений, ни слез, ничего, а только способность написать «бумагу», какую мог бы по стилю и содержанию написать каждый учитель семинарии или гимназии. Толстой — как бес перед Иисусом (допустим), но поступок Синода просто есть решение византийского или римского юрисконсульта, до рождения Христа высказанное: до такой степени в характере и методе и тоне его не отражается ничего христианского.

Толстой написал: «Чем люди живы». Он как бы видел Ангела у мужика; я настаиваю на слове «видел»: густота размышлений уплотнилась до осязательности того образа. Скажите: какие «видения» видел когда-либо Синод? Никаких. Покажите мне «знамения» Синода — ибо верующие требуют «знамений», когда философы спрашивают «доказательств». У Синода есть доказательства, а вот «знамений» — нет; и он в одной части есть административное учреждение, а в другой — философская академия, без всякого «помазания». Вот, в самом деле, еще термин: каждый из членов Синода — помазан, но ведь не каждый отдельный член Синода судил Толстого от себя и за себя, а судило учреждение, которое ни на коллективные суждения, ни на коллективные решения помазания не имеет.

Все это чувствовали, и все остались холодны к решению, безотчетно чувствуя, что в нем нет ни святости, ни религиозности, а исключительно светскость, мирской характер.

Это — мирское дело, только совершенное не мирянами.

1902 г.

P.S. Толстого могла бы осудить, «отлучить от Церкви» толпа закричавших мужиков, баб, — веру и даже «суеверия» которых он оскорбил. Пусть и «суеверия», но под ними века, кровь и умиление. Я хочу сказать, что «отлучение» понимаю и даже допускаю (ведь отлучение — «от себя» только, от верующих, без универсального тезиса): но нужны эти воспламененные лица, горячо дышащие груди, поднятые руки, загоревшиеся глаза. Нужно «с кровью» оторвать такое явление, такого человека от своей груди, от народной груди; а вот «крови»-то мы и не видели, а только бумагу и номер. Это кощунство, а не серьезный факт; и менее всего — факт «церковной жизни». Отлучение было а-экклезиастично, внецерковно.

Фото: Лев Толстой среди крестьян деревни Крекшино Московской губернии, 1909

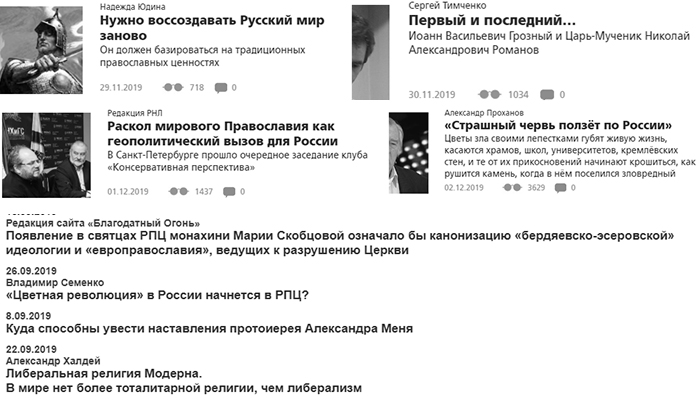

Читайте также: