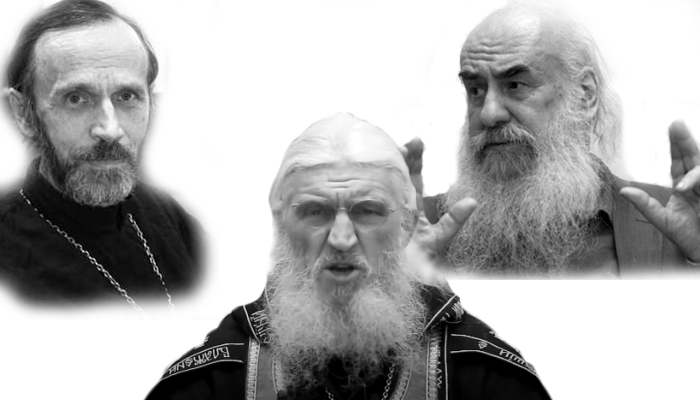

Три игумена

24 июня 2020 протоиерей Владимир Зелинский

Шумная история со схиигуменом Сергием Романовым, которая еще в самом начале, вызвала в памяти лица двух покойных моих друзей в том же сане, но во всем ему противоположных. В отличие от нынешней знаменитости, коего я никогда не видел и едва ли увижу, тех двух, я знал довольно хорошо. Храню память о них, поминаю ежедневно. Но интересно в этом мысленном, совершенно невозможном антисоюзе трех игуменов то, что все они предложили свою концепцию православного предания, каждая из которых тянет воз в свою сторону.

На этом аналогия с басней Крылова кончается. Незачем идентифицировать, кто есть кто. Воз — основа веры христианской, на нем — Писание, Слово Божие. Начнем с того, кто жив, ибо это самый простой случай.

Тезис его очевиден, как то, что за ним стоит. Предание — это я. Слово Божие — я. Православие, Апокалипсис, конец света от прививок и чипов — все во мне. Кто сомневается, проклят навеки. Разумеется, нового ничего, слышали и не раз. Только в данном случае православие Романова, оно, как бы сказать, немножко уголовное. Человек, когда-то кого-то убивший, должен обладать волей и определенной решительностью. Не все способны. И вот эту сильную, блатную свою натуру он вложил в свое духовничество, проповедничество, в свое, можно сказать, учение. Оттенков там нет, сомнений не бывает, это исповедание из цельного, грубого куска, оно как вытесано топором. Заронить в него мысль, что между твердой, страстной игуменской натурой и самой небесной истиной может пролегать какая-то трещинка, совершенно невозможно. Он готов теперь и гонения за ту истину претерпеть. Может, и на мученичество пойти.

Немудрено, что все это приходится многим по вкусу. Особенно женско-монашескому полу. Твердая, мужская в себе уверенность отвечает мягкой, дофеминистской природе: склониться, послушаться, даже руку поцеловать, которая прибить может. Не исключим и наличия определенной харизмы, она встречается у всех вождей. Нравится оно и решительным мужчинам, вот она рубящая, казако-православная правда, за нее мы горой. Академиев ваших не кончали.

А вот, кто был ему ну во всем противоположен, это игумен Вениамин Новик. Если и была у него харизма, то в тихом юморе. В том числе и над самим собой. Если и была у него в чем уверенность, то в том, что ни в чем он не был уверен. Быть инспектором Ленинградской духовной академии, и никакой карьеры не сделать, это уметь было надо — как он мне говорил.

А пошел он ну совсем не по игуменской дорожке: в сторону прав человека. Демократия для него была проблемой веры и меры, как называлась одна из его статей. Православие, не то, которое как бы официальное, а личное, пережитое, начиналось со свободы личности. Само собой, экуменист, понятно, что сторонник перевода богослужения на русский, критик всякой монополии на истину, не приемлющий никакой радикальной бескомпромиссности.

Идя по такой стезе, в конце концов и себя под вопрос поставишь. Под конец жизни, а умер он 64 лет, отец Вениамин не был столь тверд даже в демократии и правах. Т.е. не в самих правах, а в том, что надо так уж на них настаивать. Выпустил одну небольшую книжку «Православие, христианство, демократия». На мой вопрос, когда он меня посетил, будет ли продолжать, махнул рукой. Жил один, почти нищим.

Другой игумен, с популярным добавлением «всея Руси», очень многим был друг. Только после его внезапной кончины я узнал, сколько народу считало его своим. Он был не просто виртуальный персонаж, а просто почти родной человек, с которым регулярно переписывались. Персонаж виртуальный не пойдет в церковную лавку, чтобы купить тебе «Богослужебные указания», потом на почту, чтобы отправить… Мне было некого просить, а он просьбы такого рода выполнял незамедлительно. И это притом, что сами эти указания должны были ему казаться грудой, как бы сказать? — священного литургического мусора, ко Христу и Его учению отношения не имеющего. Не говоря уж о всех его книгах (кажется, шести), которые он мне подарил.

По части радикальности своего богословия, он и о. Сергию мог бы ферзя пожертвовать, хоть его богословие было совсем на другой доске. Если тот стоит на почве предания, под его стопами окаменевшей, то для о. Иннокентия никаких преданий вообще не было. Даже не еретик, а просто автор собственного исповедания. Он и с Писанием спорил, мог дойти до того, чтобы отодвинуть в сторону все четыре Евангелия в пользу Дидахé, Учения 12 апостолов, самого раннего из памятников христианской письменности. Помню, я спросил его о толковании притчи о женщине, взятой в прелюбодеянии, ответ его меня просто сразил: «Ну что вы, о. Владимир, но кто же из серьезных библеистов эту позднюю вставку принимает всерьез? Только те, кто верит в непорочное зачатие Иисуса, чудеса, исцеления и прочие позднейшие напластования. Исторические Церкви, — повторял он не раз, — все, идут к скорой своей кончине во главе, и православная возглавляет шествие. Все уже устали от этого нагромождения мифов».

Притом вся эта радикальность умещалась в мягком, добром, открытом, общительном, всегда радующемся характере. О. Иннокентий был готов служить со всеми, с истинно православными, греко-католиками, просто католиками, словом, со всеми ими, в мифы верующими. Причащал всех, никаких справок ни об исповедании, ни о крещении не спрашивая. Но, позвольте, все хотел я его спросить, ваш, батюшка, сан, литургия Иоанна Златоуста, которую служите, иконы, перед которыми молитесь, каноны, которые вы знаете, как никто другой, наконец ваша широкая игуменская борода — не часть ли того предания, которое вы отвергаете? Никак ведь они из текста «Дидахé» не вытекают. Жаль, не успел спросить.

Как-то лет десять назад, он ночевал у меня. Ужинали вчетвером, жена, сын, я и он. Выпили. «Сначала височку, потом и водочку», — приговаривал он, на хорошее вино и смотреть не желая. Дойдя до скромного своего предела, я, на десять лет будучи старше, остановился. Он пошел далеко вперед. Но был мил, достоинства и обаяния не терял. И на моем диване засыпая, распевал песни Окуджавы.

Если о. Иннокентий останется скорее казусом в памяти Церкви, ярким, будоражащим, но все же в силу всекритицизма своего ей посторонним, то о. Сергий — уж никак не казус. За ним — генеральная линия, которую он по фанатизму и скудоумию, повернул теперь против властей и структур. И никакие лампасные казаки с орденами здесь не помогут. Но сама фигура его знаменательна. На мой непрозорливый взгляд, ближайшее будущее Русской Церкви будет определяться подспудным спором этого коллективного схиигумена с тем забытым, тишайшим, мягчайшим, застенчивым отцом Вениамином и неуместными его правами человека.

Но права — это про политику, за правами же — вечно русское «уязвление страданиями человеческими». За правами — лицо человека ищущего, пытающегося отстоять себя перед традициями, преданиями старцев, вековыми авторитетами, всеми голосами и учреждениями, заявляющими: истина — это мы/я. За правами — тот евангельский гуманизм, который, яко небывший, несуществующий, затоптанный, медленно-робко, под анафемы и насмешки, но все-таки где-то в углу прорастает и в Русской Церкви. Но едва ли кто вспомнит о. Вениамина. Вспомнят других, более ярких, более заметный след оставивших. О. Георгия Чистякова в первую очередь и многих, очень многих из ныне живущих — во вторую.

Но в этом споре агрессивной сергиевщины (ткачевщины, смирновщины и т.п.) с мыслящим тростником, что-то еретически ропщущим о свободе внутренней, но и внешней, которую тоже ведь надо добыть, о человеке, безо всяких сергиев перед Богом стоящем, я не уверен — в перспективе дальней — что оно, тоталитарное, победит.

Иллюстрация, слева направо: игумен Вениамин (Новик), схиигумен Сергий (Романов), игумен Иннокентий (Павлов)

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)