Трудно быть Богом, но Сатаной, я вас уверяю, еще трудней

5 февраля 2023 Александр Нежный

Отрывок из романа Александра Нежного «Психопомп».

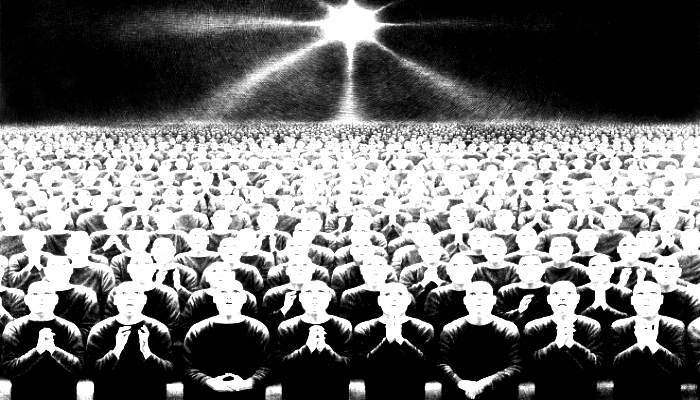

Очнувшись, Марк увидел себя на поле с пожухлой от зноя и колкой даже на вид травой. Позади в низких берегах несла свои мутные воды широкая река, через которую — вспомнил он — перевозил его в моторной лодке с чихающим мотором крепкий и мрачный старик с двумя сохранившимися зубами, по одному на каждую челюсть, в футболке с короткими рукавами и надписью во всю грудь: Silentium (молчание). Наполовину вытянутая на берег, лодка едва качалась на быстрой воде там, где ее покинул Марк. Поджав ноги и широко открыв рот, старик спал на корме — но вдруг, как от толчка, проснулся, мельком взглянул на Марка, оттолкнулся от берега шестом и завел мотор. Тарахтя и расстилая над водой пелену сизого дыма, лодка пошла поперек течения к противоположному берегу, и чем дальше удалялась она, тем глубже становилась окутывавшая этот мир тишина.

Впереди, на краю поля, он различил заросли кустарника, за ним мелколесье, за которым видны были верхние этажи и крыши домов. Сильно пекло. Он поднял голову. Солнца не было. Пепельного цвета низкое небо с багровыми пятнами на нем источало жар — наподобие того, каким пышет в бане крепко натопленная печь. Он побрел в сторону кустарника и леса и видневшихся серых домов, пытаясь понять, где он: в раю? нет, разве рай может быть таким тоскливым и серым? И на чистилище не похоже. В чистилище, наверное, веет ветерок, там прохладно, и нет такого низкого, гнетущего неба. Я в аду, понял Марк.

Вытирая потное лицо, он продрался сквозь колючий, похожий на боярышник, кустарник и оказался в душном лесу из низких елок и кривых берез с сухими мертвыми ветками. Не слышно было ни единого голоса — ни человечьего, ни птичьего. Запинаясь о поваленные деревья, с хрустом обламывая норовящие хлестнуть по глазам ветки, он прошел этот лес насквозь и оказался неподалеку от многоэтажных домов, тесно расположенных друг подле друга и казавшихся одним огромным, далеко протянувшимся домом. Напротив высились точно такие же дома, а в узком пространстве между ними поставлены были сбитые из необстроганных досок столы и скамейки. И справа и слева, насколько хватало глаз, Марк видел такие же серые здания, и чем больше смотрел, тем тягостнее становилось на душе. Жара, ему казалось, стала сильнее.

Тут заскрипела и громко хлопнула дверь, и из ближайшего к нему подъезда вышел человек в черной бейсболке, черных брюках и куртке тоже черной, и белого цвета номером на груди и спине — 1 260 253/7 512 ОР. Он снял бейсболку и пригладил ладонью редкие светлые волосы. Одутловатое его лицо показалось Марку знакомым. Он принялся вспоминать — и вспомнил минувшую зиму, тесный зал прощания при морге и этого человека в гробу. Убит был в пьяной драке в чахлом скверике среди обступивших его многоэтажных домов. Священник называл его Виктор.

— Виктор! — позвал Марк. Тот испуганно шарахнулся, обернулся и уставился на Марка пустыми глазами.

— Ты Виктор? — спросил Марк.

— Погоди, погоди, — в растерянности пробормотал Виктор. — Ты, что ли, живой? У тебя, я смотрю, прикид не наш. Ты живой?

Марк кивнул.

— Живой.

— Ну, блин, ты даешь! — изумленно сказал Виктор. И никто про тебя не знает?

Марк пожал плечами.

— Понятия не имею. А здесь что? — спросил он.

— Ты слепой? — как бы свысока спросил Виктор. — Да ты только посмотри, блин, на эти гребаные дома! Ты внутрь загляни, ты, ох*еешь, честное слово! — он дернулся, будто от удара током, и сморщился от боли. — Гадство. Слова не скажи.

Марк повторил:

— Что здесь?

Виктор посмотрел на него с презрением.

— Не догоняешь? Ты в ад попал, братан.

— А ты, — спросил Марк, — ты давно?

Он не решился произнести: в аду. Виктор сплюнул.

— Как сандали отбросил, так и попал. Мне когда мать говорила за Страшный суд, я ржал и говорил, тебе голову твои попы заморочили. У меня, говорю, два суда, две ходки, клал я на Страшный твой суд. Меня когда привели, я еще не проснулся, даже глаз не открывал. А потом открыл, посмотрел — и как-то сразу я понял, что здесь про меня все знают, знают, что я болтал трезвый, какую пургу нес пьяный, кого обидел, кого… Все знают, — он усмехнулся. — И смотрит на меня седенький такой старичок и видит меня насквозь.

— А кто… старик этот… кто? — уже догадываясь, выдохнул Марк.

Виктор дернул плечом.

— Без понятия. Говорят, Бог это был. Да разве Бог такой? А может, и в самом деле, откуда мне знать. Тут разве поймешь. Он молчит, а я голос слышу, как будто у меня наушники. Или как будто я сам себе говорю. Что ж ты, Виктор, так скверно жил. Я хотел сказать, как все, так и я, но не мог. Меня как замкнуло. И слышу: и не надо на всех ссылаться. У тебя своя была жизнь, ты, как мог, ей распорядился. Ты бы мог стать хорошим человеком. Ведь мог? Мог — не мог, сказал я, хороший — плохой. Какой есть. Так получилось. И тебе не жаль, я слышу, что ты не стал любящим сыном, честным тружеником, хорошим мужем и заботливым отцом — а стал позором своей матери, грязью человечества и сором земли. И умер, как жил — безо всякого смысла. Постыдно ты умер.

Мне так обидно стало. Я правильный пацан, а он меня в грязь и сор. Какая я грязь? Какой сор? И умер со смыслом — я Толе Шершавому за «петуха» перо вставил, а потом его брательник, Вова Пестрый, меня завалил. А старик меня долбит. Ты все помнишь о своей жизни? Вспомни, как мать обокрал. Последнее взял, и с дружками пропил. Вспомни, как Милу обидел. Она тебя полюбила, а ты ее оскорбил. Она руки на себя наложить хотела — ты помнишь? У нее ребенок от тебя. Девочка. Ты даже не знаешь, как ее зовут. У меня в груди горячо стало. А как пожилого человека избил? Ты ему нос сломал и два ребра. Ногами его бил. Помнишь? И ножом ты первый ударил. И убил. Потом и тебя убили — но, по сути, ты убил себя сам.

Веришь, братан, я заплакал. И не от страха, что отвечать. Так тошно мне стало от моей жизни, так горько и стыдно, я тебе передать не могу. И слышу: тебе, Виктор, одна отсюда дорога — в ад. Мне тогда все по барабану. Ну, ад, и ладно, мне похер, пойду в ад. Иди, я слышу, а когда придет время, тебя позовут. И меня повели.

Он помолчал, сглотнул и пожаловался:

— Иногда курить хочется — сил нет. Думаешь, какая фигня, ты, Витя, мертвый, ты в аду, а эта гадость так в тебя въелась.

Марк спросил:

— А тебя… и других, кто здесь, мучают?

— Знал бы, — промолвил Виктор, — что здесь такое, сто раз подумал бы, как жить. У них тут для нас, для общего режима, воспитание есть — чистка души. Они ее у тебя вынимают и что-то с ней делают. А ты сидишь пустой, без души, и я тебе скажу, это хуже всякой боли. Пошел бы удавился, да здесь разве дадут! И потом — зачем давиться мертвому человеку? Да тут много всего… Если ты кончил кого-нибудь, порезал или пристрелил, то дают тебе нож и ставят перед тем человеком, которого ты уже кончал. Перед Толей Шершавым. Убивай! Ты кричишь, я не хочу! я не могу! я тогда пьяный был, его порезал, а сейчас не буду! Куда там. К тебе проводок прилепят, и ты захочешь, и рука твоя сама…

— И все? — спросил Марк.

Виктор снова сплюнул.

— Ага. Держи больше. Ты его убиваешь десять раз, и всякий раз отказываешься, и всякий раз тебя заставляют… Ад кромешный.

— А ты, — вдруг сказал Виктор, — живой, а здесь. Ты как здесь?

— Сам не знаю, — сказал Марк.

— А назад вернешься?

Марк кивнул.

— Ты в Москве живешь?

— В Москве, — ответил Марк.

— Слушай, друг, у меня мать в Бирюлево, Загорьевский проезд, дом семь, квартира одиннадцать, Гаврилова Анастасия Романовна. Ты ей скажи… не говори, что я в аду, она плакать будет… скажи, я прощения прошу, — в пустых его глазах промелькнуло страдание. — Тупой я был в той жизни. Дерево, — вздохнул он. — Ну, будь, браток. Чтоб я тебя здесь никогда больше не встречал.

Марк протянул ему руку, и тот протянул свою. Однако вместо руки Виктора он пожал воздух.

— Вот так у нас, — сказал Виктор, — я — не я, одна видимость.

Марк остановил его.

— Постой. Что значит номер у тебя на спине? И на груди?

— А-а, это… Семь тысяч пятьсот двенадцать — это, по их календарю, год, когда я сюда попал. А первое число — миллион двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят три — мой номер порядковый на тот год. И две буквы — ОР — общий режим. Прощай, братан.

По выщербленному тротуару Марк шел меж домов с закрытыми подъездами и лишь кое-где распахнутыми окнами — шел в ту сторону, откуда доносились звуки, похожие на шум проезжающих машин. Пекло с той же силой. Он взмок и с надеждой взглядывал на небо, надеясь, что оно прольется облегчающим дождем. Однако на сером с багровыми потеками небе не видно было ни облачка. Оставалось терпеть и ждать вечерней прохлады, если только в аду когда-нибудь наступает вечер, и по раскаленной улице пробегает живительный холодок.

Шел мимо редких березок со скрученной пожелтевшей осенней листвой, водоразборной колонкой без рукояти, люка со сдвинутой крышкой, четырех обитателей ада, вбивающих костяшки домино в деревянную столешницу, трое сравнительно молодых, и четвертый — старик, все в черных майках, черных трусах и тапочках на босу ногу. Но прозвенел пронзительный звонок, потом еще и еще, и все четверо, побросав костяшки и закрыв уши, кинулись в свой подъезд.

Чуть подальше увидел Марк лежащего на потрескавшейся земле совершенно голого человека, с привязанными к четырем стойкам рукам и ногам. Мухи кружились у его лица, сидели на лбу и на щеках, и он тщетно пытался прогнать их. Откуда-то подошла к нему девица лет двадцати с челкой на лбу и скверной улыбкой на тонких губах и принялась прутиком постегивать его причинное место.

Марк замедлил шаг, соображая, помочь ли несчастному или пойти дальше — и, не выдержав, крикнул:

— Ты что делаешь! отойди немедленно! — в то же время вспоминая, кого так мучительно напоминает ему эта девица.

Она обернулась, посмотрела на него мутными зелеными глазами,- и он ахнул, так похожа была она на предательницу Люську, Олину подругу,- и сказала отчетливо:

— Недоносок.

Он вспыхнул, и на язык ему тотчас слетело крепкое и звучное слово, но прозвучал тихий голос, велевший ему молчать. Он махнул рукой и двинулся дальше.

Все, что ему встречалось, — и распятый на земле человек, и выглянувшая из окна растрепанная женщина с отекшим багровым лицом, и юноша, почти мальчишка, злобно посматривающий по сторонам, и старик, едва переставляющий ноги, — все вызывало в нем не только гнетущее чувство, но и какое-то странное волнение, словно все это ему знакомо, и когда-то он все это видел. Но когда? где? Встретилась ему старуха с порослью седых волос на остром подбородке и с метлой в руках. Она стояла на месте и, поднимая пыль, мела вокруг себя. Глаза ее были закрыты, и только с приближением Марка открылись — маленькие злобные тускло-серые глазки. И, глядя ими на Марка, она промолвила:

— Чтоб ты лопнул, пузырь надутый, чтоб ты провалился, сын чумы, чтоб не было тебе ни дна, ни покрышки, чтоб…

— А ну! — прикрикнул на нее вдруг оказавшийся рядом с Марком господин в черном костюме и белых туфлях. — Молчи, старая ведьма! Скольких ты людей извела? А? Не помнишь?

— Сколько ты велел, столько и извела, — пробормотала старуха.

— Ах, ты… — господин в черном задохнулся от возмущения. — Да я тебя только здесь и увидел! Вот, — обратился он к Марку, — какая подлая манера — возлагать на других ответственность за свои грязные делишки!

— Приходил ко мне твой чертенок, — упрямо говорила старуха, — маленький такой, глазки, как мышки, туда, сюда… имя еще какое-то татарское… Мустафой звали. Ругался. Совсем не работаешь! Хозяин недоволен! А кто у нас Хозяин? — сама у себя спросила старуха и ответила, тыча в господина в черном грязный палец: — Ты у нас Хозяин и есть!

Господин в черном ничуть не смутился.

— Я Мустафу этого в лед вморожу на пятнадцать лет, чтобы не болтал лишнего.

С этими словами он взял Марка под руку и увлек его прочь от старухи, которая принялась яростно махать метлой, приговаривая: «сам… ты… велел…»

— Простите великодушно, — промолвил господин в черном, на полшага забегая вперед и засматривая в глаза Марка доброжелательным взглядом карих глаз. — Не представился.

— И не надо, — откликнулся Марк. — Я понял, кто вы. Хозяин здесь Люцифер. Это вы?

Люцифер обаятельно улыбнулся.

— И кто-то еще будет отрицать пользу гуманитарного образования! Очень приятно, господин Марк. Видите, я тоже кое-что знаю.

— У вас, — сказал Марк, — большие возможности.

Он исподволь рассматривал своего спутника и находил, что черный костюм как-то не идет к белым туфлям или белые туфли не вяжутся с черным костюмом, но, тем не менее, общее впечатление следует признать вполне приемлемым, и остается лишь удивляться, как такой симпатичный господин мог оказаться символом всего самого плохого, что может случиться с человеком. Возможно, что человеку и человечеству не по силам очиститься от всякого рода дурных побуждений, и в них обвинили его, моего спутника. Но где его крылья?

— Крылья, — доброжелательно объяснил Люцифер, и Марк вздрогнул, — я оставил в кабинете. Не могу не сказать вам, мой дорогой гость, сколько радости вы мне доставили своим сомнением в обоснованности обвинений в мой адрес. Вы правы. В человеке двадцать первого века — не говорю о присутствующих — столько всяческой дряни, нездоровых инстинктов, порочных желаний, что и без меня и моих помощников он скатится в пропасть.

— И скоро? — осведомился Марк.

— Бог знает, — смеясь, ответил Люцифер. Помолчав, он проговорил мягким голосом: — Послушайте, мой молодой друг… ведь вы позволите называть вас другом? В ваших краях немало людей считают меня своим другом. Правда, они вынуждены скрывать нашу дружбу, — он вздохнул. — О, нравы! Но вы не возражаете? Это ни к чему не обязывает, поверьте. Или вы полагаете, сейчас появится договор, который вы должны будете подписать собственной кровью? Надеюсь, вы не верите в эти басни? Итак — друзья?

— С испытательным сроком, — несколько поколебавшись, рассудил Марк.

— О! — восхищенно воскликнул Люцифер, — Вы себе на уме! И прекрасно. Я рад. Простодушие ныне не в моде. Вы в хорошей компании, мой дорогой. Не буду называть имен, но я в приятельских отношениях с оч-чень высокопоставленными чиновниками, губернаторами, депутатами вашей Думы, — он покачал головой. — Откровенно говоря, мне жаль вашу страну. Взятки ее убивают. Да, взятки были всегда, даже морганатическая супруга Александра II не брезговала откатами, в чем, признаюсь, я ей содействовал — но сейчас это просто какое-то моровое поветрие. Все прогнило! Мне как будто следовало бы радоваться, но поверьте — скорблю. Если так низко пали сильные, что ожидать от остальных?

Однако, я вижу, вы хотите что-то сказать, но вам непросто определиться и выбрать обращение ко мне. Люцифер — мое главное имя, само по себе замечательное. Светоносец, Сын зари, Несущий свет, Утренняя звезда — не превосходнейшие ли имена? А Денница? Бездна поэзии! Но у вас, на Земле, они воспринимаются с предубеждением. И, кстати, так называемые сатанисты, мои поклонники, чрезвычайно повредили моей репутации. Однажды я побывал на их Черной Мессе, разумеется, инкогнито. Они меня славили, меня призывали, мною клялись, утверждали, что я правлю землей… Domine Satans, Rex Inferus, Imperator omnipotens (Господь сатана, Король подземелья, Император всемогущий (лат.))… и все в таком роде, но это было не очень возвышенно и не очень красиво — как бывает невозвышенно и некрасиво все, что затевается из желания принизить прекраснейший первообраз ремесленнической копией. Как будто я существую только для того, чтобы принизить Христа.

Да, Христос — Сын Того, о Ком я не могу вспоминать без слез любви. Но Сын, правду говоря, неудачный, неспособный к действию, к штурму и натиску, к призыву победить или умереть. Когда-нибудь это представление о Нем возобладает, я уверен. Но сейчас производит гнетущее впечатление обращенный ко мне призыв Черной мессы сослать Его в бездну, где бы Он страдал в нескончаемых муках. Верите ли, я не могу понять, откуда в людях такая жестокость! В чем Его вина? За что Его осуждать? За слабость характера? Но позвольте, это разве повод для того, чтобы ввергать Его в бездну страданий? Жестокосердие, друг мой, жестокосердие. Клянусь, у меня рука не поднимется заточить Его вместе с убийцами, насильниками и клятвопреступниками!

А месса… Меня едва не стошнило. Вышла девушка в облачении монахини, у всех на глазах уселась на горшок, помочилась, в ее мочу окунули кропило и стали окроплять все четыре стороны света. Видели бы вы, как это все происходит! Гадость. Нет, нет, нет, — вскричал он с пылом, неожиданным для столь солидного господина. — Я протестую физиологически и эстетически!

Несколько шагов они прошли в молчании, пока, наконец, Люцифер не хлопнул себя по лбу и с обаятельной улыбкой не сказал:

— Сдается мне, мы что-то упустили. Столь редко встречаешь понимающего собеседника, что я готов говорить обо всем.

— Вы говорили об имени, — напомнил Марк.

Люцифер вздохнул.

— Что значит молодость! Молодые силы, молодые впечатления, молодая память… Где это все? Увы мне, увы. Что же касается моего имени, то я всего-навсего хотел осведомиться, может быть, и вам оно дается, ну, скажем, с некоторым усилием? Нам здесь известно, сколь суеверны бывают даже просвещенные люди. Помнится мне, Пушкин, выехавший из Михайловского в Петербург, велел повернуть назад, поскольку дорогу перебежал заяц. Если желаете, я предложу другое имя. Нет, нет, не Сатана, не Дьявол, ни в коем случае! Воображаю, — усмехнулся он, — как дрожит ваше сердце и колеблется ум, когда вы произносите эти имена. И напрасно. У вас есть прелестная поговорка: не так страшен черт, как его малюют. Чистейшая правда! Все дело в испуганном воображении, мой друг, и больше ни в чем.

Ну-с, что бы вам предложить для сердечной простоты нашего общения? Много имен есть на свете, мой друг, их как звезд на небе, и я теряюсь, какое вам предложить. Однако, поскольку вы русский, ограничимся именами, приятными вашему слуху. Возьмем имя собственное, ставшее для вашей страны именем нарицательным. Иван. Как?

Марк кивнул.

— Отлично! — воскликнул Люцифер. — Но поскольку я несколько старше вас, лет этак примерно на пять тысяч с лишним, то мне полагается отчество. Пусть будет Иванович. Иван Иванович. Годится?

Марк засмеялся.

— Вы большой выдумщик, Иван… Иванович.

Люцифер вздохнул.

— Приходится. Трудно быть Богом, но Сатаной, я вас уверяю, еще трудней.

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340

ЮMoney: 410013762179717

Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: