В правдивость газетных утверждений, будто Финляндия напала на СССР, верилось с трудом

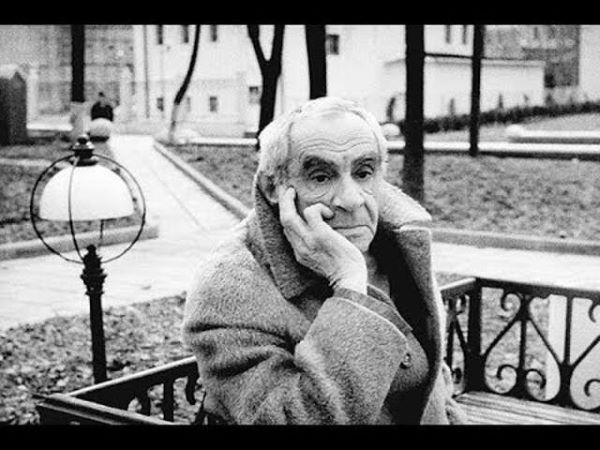

27 мая 2024 Игорь Дьяконов

Игорь Дьяконов (1915-1999) — доктор исторических наук, востоковед, лингвист. Работал в Эрмитаже с 1937 г. Во время войны был переводчиком в отделе пропаганды Карельского фронта, где писал и печатал листовки, участвовал в допросах пленных. В 1944 году участвовал в наступлении советских войск в Норвегии и был назначен заместителем коменданта города Киркенес. Впоследствии — почетный житель этого города. Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Дьяконова «Книга воспоминаний» (первая публикация — 1995 г.).

В октябре 1939 г. в газетах были опубликованы сообщения о переговорах с Финляндией по поводу обмена территорией — она должна была отдать нам Выборг и Карельский перешеек (с мощнейшими укреплениями «Линии Маннергейма» (считалось, что они грозят обстрелом Ленинграду), а мы ей — большой кус Карельской АССР, в основном болота. Финляндия не соглашалась, на границе начались перестрелки, а 30 ноября была объявлена мобилизация Ленинградского военного округа, в ночь на 1 декабря началась Финская война. Ленинград был затемнен; уличные огни погасли, в подворотнях ввинтили синие лампочки, на окнах, до сих пор сиявших по всему городу одинаковыми оранжевыми абажурами (других не было в продаже), было велено завести шторы.

Конечно, среди преданных, честных комсомольцев было много добровольно кинувшихся на войну — таких как поэт Павел Коган, автор знаменитой «Бригантины», и другие молодые комсомольцы Литературного института (был создан специальный институт по писательской подготовке). Мишин аспирант Леня Бретаницкий не пошел в армию лишь по очень сильной близорукости. Но в нашей компании, хотя среди нас были партийцы Выгодский и Бабушкин, финская война не вызвала энтузиазма — что-то она мало походила на оборонительную, и тот самый Яша, который так рьяно рвался на Испанскую войну, сейчас не торопился пойти на Финскую.

Хотя считалось, что на войну мобилизован Ленинградский военный округ, но вокруг нас почти не слышно было о мобилизации — во всяком случае, студентов и аспирантов не брали. Зато шли эшелоны на фронт откуда-то издалека.

Из Териок (быстро занятых нашими войсками) был получен «радиоперехват» — образовалось «Народное правительство Финляндии» во главе с коминтерновцем Отто Куусиненом; оно предложило текст мирного договора с СССР, который должен был быть ратифицирован после вступления Красной армии в Хельсинки. Карельская АССР была срочно превращена в Карело-финскую союзную республику. Это было важным симптомом: в своей речи по поводу новой конституции Сталин определил, какая республика может стать союзной, то есть конституирующей Союз Советских Социалистических Республик, — а именно, если местная национальность составляет в ней большинство и если она граничит с иностранными государствами, а потому может осуществить свое неотъемлемое право (!) выхода из состава Союза. В Карелии, конечно, русских было много больше, чем карелов, а все почти финны были схвачены (а финнов было там довольно много — это были частью отошедшие сюда бойцы потерпевшей поражение в 1922 г. финской Красной армии, частью коммунисты — реэмигранты из США). Значит, ясное дело, готовилось слияние Карелии с Финляндией в составе СССР.

Между тем мы уложили полмиллиона солдат и не продвинулись дальше Выборга, и в конце концов должны были заключить мирный договор. Выяснилось, что наша армия вооружена и воспитана все еще в духе гражданской войны. (Как пели в песне: «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер».) Мы не знали, что есть минометы, снайперские винтовки, противопехотные мины, мощные оборонительные линии типа маннергеймовской; и что нельзя воевать зимой в шинелях. Но мы, я и мои друзья, хотя и понимали, что здесь мы промахнулись, но все же были уверены, что в большой войне опыт войны финской и предшествующих серьезных столкновений с Японией (озеро Хасан, война на Халхин-голе, в Монголии), из которых, как кажется, мы вышли с честью, будет учтен надлежащим образом.

Франция и Англия поддерживали финнов против нас (по той причине, что мы-то были в фактическом союзе с гитлеровской Германией). Это была почти чисто словесная помощь, но нам казалось — в соответствии с официальной точкой зрения, — что империалисты (Франция, Англия и Германия вместе с ее «осью» — Италией и Японией) смогут договориться между собой. Однако война мыслилась так, как она шла в Западной Европе: мощное танковое наступление и, прежде всего, бомбежки городов. То обстоятельство, что мы заключили с Германией пакт о ненападении, рассматривалось как тактическая уловка, позволяющая нам подготовиться, а сама неизбежность войны была нам ясна. Мы допускали, что воевать придется со всей Европой, но танковыми колоннами.

На финскую войну ушло много добровольцев из молодежи, в том числе интеллигентской, но моих друзей это не коснулось. Финская война была для моего круга непопулярной. Хотя необходимость лучшей защиты Ленинграда была сильным доводом, но к финской (так называемой «Зимней») войне отношение было двойственным. Комсомольская интеллигенция, воспитанная на Багрицком («Если надо убить — убей»), на Фадееве и т. д., безоговорочно приняла объяснение, что Финляндия нам грозила, что ее пушки нацелены на Ленинград и, попав в руки империалистических держав, испепелят его; что она отказалась от уступки равноценной нашей территории и спровоцировала военные столкновения на границе. Поток добровольцев был велик. Но все же это было совсем не то, что бесспорная для нас справедливость войны в Испании; нельзя было отделаться от мысли, что безнравственно большой державе, да еще после сотен мирных заявлений («Чужой земли не хотим»), нападать на маленькую, что это агрессия в точном соответствии со знаменитым определением, изложенным Литвиновым в Лиге Наций и принятым многими государствами. В правдивость газетных утверждений, будто Финляндия напала на СССР, верилось с трудом. А кто разбирался лучше в политике, экономике, географии и просто обладал здравым смыслом (это всегда очень незначительное меньшинство), понимали, что Карельский перешеек — житница Финляндии, а на предлагавшейся в обмен территории растет одна клюква, что Выборг не менее важен для Финляндии, чем Ленинград — для нас, и что укрепления линии Маннергейма, на десять метров врытые в землю и залитые бетоном, в 60–80 км от Ленинграда, с артиллерией дальнобойностью в 20–25 км, не угрожали Ленинграду обстрелом, а были созданы для защиты от нас — и оправдали себя.

Мы и мои друзья понимали это не совсем ясно. «Оборона от нас» казалась нам дичью, абсурдом — ведь мы за мир, против экспорта революции! Утверждать, что кому-то надо было обороняться от нас, казалось так же бессмысленно, как «агитировать за Советскую власть». Был такой идиом: «Не агитируй меня за Советскую власть», в смысле — не ломись в открытую дверь. Все это повторяли.

Но финская война озадачивала, по меньшей мере. А тут еще явно липовое народное волеизъявление в государствах Прибалтики (после ввода туда наших войск) — для обороны их от Германии. Значит — Германия потенциальный враг? Но только что был раздел Польши между нами и Гитлером. В головах было смятение.

Прибалтика была наглухо закрыта для советских граждан, и вообще эти районы оставались как бы за границей. Даже коммунистов Западной Белоруссии, оказывается, не пускали в советскую Белоруссию (и наоборот). Все это походило на аннексию. Захват земли нас беспокоил. Хотя мы допускали, что война с финнами обеспечивает безопасность Ленинграда, но воевать в Финляндии нас не тянуло.

Конец войны в 1940 г. был относительно благополучен для Финляндии, и она не была захвачена. Кровопускание кончилось. Временно налаженные отношения с Германией отстраняли немедленную опасность войны, но наиболее разумные — к которым я должен отнести и нашу компанию — как я уже упоминал, предполагали, что осенью 1941 г. она разразится. Поэтому начало ее не было для нас ударом с неба, как для многих. Но о войне с Германией думалось в понятиях, выражавшихся Сталиным и Ворошиловым, сводившихся к фразе: во-первых, «мы войны не хотим, чужой земли нам не надо, своей земли ни пяди не отдадим» и, во-вторых, что мы «могучим ударом» перенесем войну на вражескую территорию. До 1937 г. этот расчет, возможно, и имел некоторое основание — то есть до того, как был уничтожен весь высший командный состав армии (о чем мы не знали, да и никто не знал из гражданских) и были распущены танковые корпуса, подготавливавшиеся маршалом М.Н. Тухачевским, и что между тем Ворошилов и Буденный настаивали на развитии конницы — как будто лошадь может противостоять танку.

А немецкая армия за то же время стала гораздо сильнее. Но мы не знали о состоянии нашей армии и все еще полагали, что будут встречные танковые бои. Не знали и того, что оборонительные сооружения на старой границе снесли, а на новой не построили, — боясь «спровоцировать» Гитлера, который тем временем уже с конца 1940 г. подводил войска не только к этой границе, но и к финско-советской.

А что касается бомбежек, то мы думали прежде всего о Лондоне: бомбежка Лондона была тяжела, но все-таки город жил и работал.