Я была распята собственным бессилием и лагерной неумолимостью

7 апреля 2025 Тамара Петкевич

Из мемуаров актрисы Тамары Петкевич (1920-2017) «Жизнь — сапожок непарный»:

Утром я увидела: в конце барака нары были разобраны, и там стояли шесть или восемь кроватей с перинами и двумя-тремя пышно взбитыми подушками на каждой. Возле кроватей топилась чугунка и пол был сухой. Здесь проживала привилегированная часть женского барака — «бандерши». Любое приказание вельможных уголовниц прислуживавшие им «шестерки» тут же кидались выполнять.

Ко мне подошла женщина с широким испитым лицом, простуженным голосом назвалась бригадиром и сказала, что я зачислена в ее — Ани Федоровой — бригаду. Бригада эта рыла котлован для фундамента эвакуированного сюда Харьковского сахарного завода. Уже была вырыта довольно обширная, метров триста или около того, площадь.

Бригады работали непосредственно в яме, по дну ярусов которой были проложены поднимающиеся кверху стальные трапы. Глинистая почва облепляла колеса тачек и плохо обутые ноги. Чтобы сдвинуть с места и вкатить тачку с землей наверх, требовалась немалая физическая сила. Нормы были высокие. Во имя шестисот-семисот граммов хлеба лезли вон из кожи.

А метрах в ста от нас, среди копошащейся рабочей массы, кружком сидели преспокойно игравшие в карты уголовники.

Играли они не только на деньги. Ставили и на человека. Проигравший должен был к концу рабочего дня прирезать того, кого проиграл. В жертву «втихаря» всаживали нож и тут же закидывали труп землей. Полагаться на заступничество охраны не приходилось. Конвой и уголовники между собой ладили. Рассказывали: чтобы «рассчитаться» затем количеством людей, конвоир откапывал зарезанного, стрелял в него и сдавал как убитого «при попытке к бегству».

Каждый, кто рыл здесь землю, понимал: в любую из секунд жуткой лотереей он может быть превращен в смертника. Стиснутому страхом сознанию ничего не оставалось делать, как обходиться ухарством: а-а, жизнь — так жизнь, смерть — так кончина.

Примерно недели через две Аня Федорова, глядя прямо в глаза, раздав большие пайки хлеба, протянула мне оставшуюся четырехсотграммовую взамен заработанных семисот граммов.

Доли секунд мне были предоставлены на то, чтобы возмутиться и веско заявить: «Отдай заработанное мной!!» Чего бы это ни стоило, однажды я должна была обозначить себя неуступчивой.

Заторможенная, при той неуверенности в себе, которая поминутно меня подводила, я упустила эти мгновения и… проиграла куда больше, чем могла в том отдать себе отчет.

Я понимала, что отобранный хлеб в оплату за свою безопасность Аня отдавала «бандершам», фактическим хозяйкам смрадного общежития. Вокруг воровали, меняли, дрались и мирились, судили, рядили. Я слышала, но не воспринимала похабную, грязную ругань, видела, как люди приспосабливались к жизни барака, друг к другу. Многие женщины, никогда раньше не сквернословившие, быстро осваивали мат и уже этим не противопоставляли себя духу лагеря.

Инстинктивно отстраняясь, избегая сопрокосновения с кипучим окружением, я вызывала откровенно враждебное к себе отношение, что и не замедлило проявиться.

Поначалу я обрадовалась, когда меня перевели из Аниной бригады в другую. Бригада была подряжена очищать от камней участок земли, по которой собирались тянуть железнодорожную ветку к будущему заводу. Камни весом в шестнадцать-двадцать килограммов и больше надо было взвалить на платформу и отогнать эту платформу к месту сброса.

Изо всех сил я старалась не отставать от сильных и здоровых уголовниц, из которых состояла бригада. Сердце упало от предчувствия чего-то страшного, когда одна из них «завелась»:

— А что? Красючка наша — молодец! Смотрите, какая прилежная. Она и одна сгоняет платформу.

Будь я сама собой, может, и сумела бы ответить спасительно остроумно. Не смогла. Снова упустила время. Продолжала толкать платформу, на которой стоял конвоир и лежали валуны. Конвоир глядел поверх меня, словно ничего не происходило, а распоясавшиеся «блатнячки» уже орали, сдобренное ругательством:

— А ну, гони, с… гони, а ну, давай…

Злобная забава горячила их и, изощряясь в мате, они хлестали:

— Дай ей под зад, чтоб быстрее гнала!

Гнусность налетела со скоростью смерча. Оставалось одно: глубоко вбить в себя страх, обморочность, молчать, чтоб не взмолиться и хотя бы этим «не уступить» себя.

Дружно отняв от платформы руки, «блатнячки» шествовали сзади. Кое-как дотолкав платформу еще несколько метров, я опустилась на землю.

Бригада устроила себе перекур. Временно удовлетворенные, обо мне как будто забыли. Но точка была не поставлена. Это я уже знала хорошо.

По вышедшему во время войны указу за самовольный уход с работы, как и за опоздание, судили. У станков в большинстве своем работала молодежь пятнадцати-шестнадцати лет, преимущественно девочки. Многие не выдерживали, сбегали. Им давали по пять лет и отправляли в лагеря. Называли их «указницами». К ним часто приезжали родители и привозили продукты. «Блатнячки» эти передачи отбирали, девочки плакали, просили вернуть. Над ними смеялись.

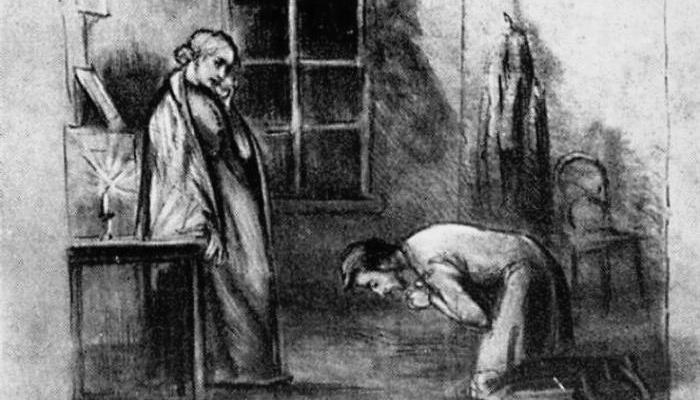

Я лежала на нарах, впав в обычное полуголодное забытье, когда в бараке начался очередной скандал. Плакала одна из «указниц»: украли передачу. Не ново. Но девочка оказалась боевитой, сообразительной, верно сориентировалась: «Надо держаться сильных», и бесстрашно пошла в конец барака жаловаться управительницам. Те жалобу «приняли», и… начался спектакль. Голые, воинственные, вооруженные для этого досками, выломанными из нар, они отправились искать виновного, желая «восстановить справедливость» на виду у всего барака. Ребром доски человека били до хруста в костях. После расправ уносили «мешок с переломами».

— Сейчас найдем твою передачу! — пообещали они обиженной девочке.

— Эта? — спрашивали они у привлеченной для «операции» свиты «шестерок». — Эта? — указывая на приписанных существовать на верхних нарах.

— Вот эта, эта! — прокричала одна из блатных, указывая на меня. — Она украла!

…они двинулись ко мне. Голые бабы располагались вокруг, чтобы при всех избить воровку.

Смертельный холод пробежал от сердца к низу живота и парализовал меня. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Так и лежала. Вот и все! Вот такой конец!

…Казалось, я уже умерла, лишь что-то от меня оставалось на свете, чтобы дотерпеть нечеловеческую боль.

— Да вот передача! — крикнул кто-то снизу.

«Судьи» неохотно обернулись. Мешок с провизией вынули из-под нижних нар, схватили его и направились на «хутор» уничтожать содержимое. «Указница» пошла пировать вместе со спасительницами.

Я лежала, время от времени теряя сознание. Смертельный ужас не отпускал меня. Легче не становилось. Как когда-то в городской тюрьме «под одеялом», я фактически пережила смерть и сейчас. Меня чуть не убили, как воровку. Я была распята собственным бессилием и лагерной неумолимостью.

Это был край, предел…

Как навсегда мы принимаем в душу постороннего человека, чья рука выводит нас из предсмертья к жизни! При этом вздрагивает время собственной судьбы, и мы запоминаем это как «вдруг».

Каждое утро, когда нас выводили на работу, считали, повторяли, что будут при попытке к бегству стрелять, нашу колонну своей особой летучей походкой обегал прораб Беловодского лагеря. На нем был брезентовый плащ с капюшоном, в руках — блокнот. Яркими черными глазами он оглядывал каждого, оценивая рабочие возможности, давал задания бригадирам.

Это был болгарин — Христофор Родионович Ергиев.

Он неожиданно вызвал меня из строя:

— Пойдете в бригаду Батурина.

И тут же крикнул:

— Батурин, возьмешь эту девочку к себе в бригаду

— У меня работать надо! — возразил тот.

— Она и будет работать. Все!

— У меня надо кирпичи таскать! — сказал уже теперь мне Батурин.

— Я буду таскать кирпичи, — пообещала я.

Гриша Батурин был обстоятельным бригадиром, «с принципами», как он говорил о себе. Хитроватый такой мужичок, с тонким бабьим голосом, быстрый и добрый. У него никто не скандалил. Хлеб выдавали без надувательства. Бригада его работала непосредственно на территории строительства завода, в так называемой «зоне оцепления», поскольку конвой здесь не стоял над душой, а действительно оцеплял огромную площадь, на которой одновременно трудилось множество бригад. В бригаде работали мужчины и несколько женщин. Неожиданно я очутилась среди пусть во всем усеченных, но все-таки человеческих норм.

Значит, и вправду изменить «программу судьбы» возможно, лишь до конца испив ту пресловутую «чашу». И ни каплей меньше.

То, что мне необходим какой-то род перемонтировки себя по отношению к окружающему, я понимала отлично. Но с момента следствия я чувствовала себя чем-то затвердевшим, что не росло, не зрело и не развивалось. Для возрождения нужен был другой воздух, чуть солнца, «живая вода». Движение могло родиться лишь в результате каких-то «тайных свершений» или так и не возникнуть вообще.

Заветный «пятачок» в Беловодском тоже был. Возвращаясь с работы, все выглядывали, не стоит ли кто из родственников и близких с буханкой хлеба. Надежды многих оправдывались.

С исступленной настойчивостью я еженощно видела во сне приехавшую ко мне Барбару Ионовну с желанным хлебом. После того как я услышала во Фрунзе ее крик: «Та-ма-ра!», ожидание ее приезда стало идеей-фикс, сущим идиотизмом.

Много позже она дважды прислала мне перевод в десять рублей, на том дело и кончилось.

Хоть Беловодский лагерь, не в пример Джангиджирскому, располагался близко от железной дороги, хлеб сюда доставляли тоже с перебоями. Настали дни, когда и здесь его перестали подвозить.

Здешний начальник не кричал по селектору, что выпустит из зоны голодных людей. И на работу нас гоняли, как прежде.

После трехдневного голодания утром, задолго до подъема, поднялся непривычный шум: шепот, беготня.

— Хлеб не дают, на работу не выйдем! Никто сегодня на работу не пойдет! — передавали друг другу женщины.

Несколько смельчаков начали заколачивать изнутри двери барака. Откуда взялись гвозди и молоток при ежедневных обысках, понять было невозможно. Дверь заколачивали наглухо, со знанием дела.

— Все теперь заодно? — спрашивали организаторы. Я впервые почувствовала, как и во мне заговорило что-то прежнее, хоть и еле живое. Значит, в бараке есть люди, которых я не угадала раньше? Даже если это блатные, пусть! Люди сумели возмутиться, пробовали протестовать! Фактически это была забастовка. Казалось, все задышали в едином ритме. Притих даже тот закуток на перинах.

Лежавшие под слюдяным окошечком информировали:

— Мужчины вышли… построились… глядят в сторону нашего барака… ждут нашего выхода… переглядываются… что-то поняли…

Напряжение стало душить, когда зашептали:

— Ну, все! К нам направляются нарядчик и надзиратель.

В дверь начали стучать. Она не поддавалась. С той стороны догадались, что она заколочена.

— Открывайте! Худо будет! Кому сказано? Открывайте сейчас же! — приказывали оттуда.

— Пока не дадите хлеба, не откроем! — выкрикнули из барака. — Без хлеба на работу не пойдем!

С контрольного пункта сообщали:

— Ушли обратно, в мужскую зону… А мужчин уже повели на работу…

И затем:

— Опять идут к нам… у них в руках лом, топоры…

Забастовочный дух, навестивший тот злачный барак, преобразил тогда многое, мобилизовал и сильных, и слабых, дал иллюзию готовности к отпору.

Дверь начали ломать. Она затрещала… и разлетелась под топорами в щепки.

В барак вошло начальство в полном своем составе, испытывая каждого не терпящим неповиновения взглядом.

— Кто зачинщик? Выходи!

Нетрудно представить, что последовало затем.

Во всех случаях дороги вели в третий отдел. Сначала нарядчик вызвал одну партию людей человек шесть, затем— другую.

После двух вызовов к оперуполномоченному в барак пришли надзиратели и забрали в изолятор тех, кто непосредственно заколачивал дверь.

— У-у, продажные шкуры, дешевки, — пеняли предавшим те, кого уводили.

То, что пару часов назад создавало единство, было размозжено все тем же кнутом и страхом. И все-таки появилось новое ощущение людей, их способности к какой-то форме сопротивления.

Когда пристыженные, злые и голодные мужчины вернулись с работы, в мужской зоне начали шуметь, раздались крики, а вскоре и предупредительные выстрелы с вышек.

Только к ночи все успокоилось.

Хлеб на следующий день привезли, но я уже не могла стоять на ногах.