«Я люблю тебя!» — «А я — тем более…»

1 октября 2017 Гелия Харитонова

Я здесь. За три тысячи километров от дома и семьи. В городе моего рождения, детства, юности. Здесь мною прожито полжизни. Здесь живет мой отец. И сейчас я здесь, чтобы быть рядом с ним.

Рак, вернее, два рака, две не связанные между собой опухоли наперегонки пожирают тело моего родного, умного, доброго, терпеливого, самого прекрасного в мире отца. Его тело, спортсмена по жизни, горного туриста и бегуна, сдается на глазах. Еще прошлым летом, когда папе исполнилось 80, он мог, как минимум, десять раз подтянуться на перекладине. В нынешнем мае занял третье место в городе по плаванию среди ветеранов спорта. Окончательный диагноз поставили в июле. И вот — на дворе август. Отец, недоумевающий, удивленный, никак не может понять причин своего «недомогания». Никому не рассказывает о болезни, слова «рак» избегает в принципе. Да ведь и ему не рассказывают. Онколог после всех обследований сочла нецелесообразным проведение операции (метастазы в печень), и химиотерапия тоже «бессмысленна», сказала она. Правды о тяжелом диагнозе пациенту не открыла, а родным посоветовала соврать ему: мол, «язва желудка». Никто не хочет быть вестником смерти.

Я про язву молчу, но и про рак — не знаю, как сказать. Меж тем убеждена — открыть правду нужно обязательно, нельзя врать. Ведь когда нет честного разговора, искренности, каждый чувствует себя одиноко — и тот, от кого скрывают, и тот, кто скрывает. Держу все время это в голове, но нужных слов не находится. Пока… Мне необходимо на время уехать домой. А обрушить на папу диагноз и оставить его один на один с услышанным — преступно. Конечно, человек всегда остается наедине со своей болезнью, но одиночество можно облегчить — быть рядом, слушать, или молчать. Молчанию научиться нелегко, особенно не пустому, а наполненному любовью и заботой о близком. Откладываю разговор до своего возвращения.

Папа все время лежит. Ходит по дому с трудом и только по необходимости. Еще читает и смотрит олимпиаду по телевизору. Когда я приеду в сентябре, он уже не будет ни читать, ни смотреть ТВ, ни слушать радио. Он будет ждать дня моего рождения в конце сентября, я его очень просила об этом, когда уезжала в августе: «Я приеду в сентябре». — «Если я дождусь тебя…» — «Обязательно дождись, 50-летие твоего отцовства мы должны отметить вместе». Я так боялась опоздать. Дома молилась очень-очень — чтобы успеть, чтобы пособоровать и чтобы отошел при мне. Три этих заветных желания я держала перед собой и протягивала Господу в молитве. И хоть в конце добавляла: «Твоя воля да будет, Боже…», все же хотела, чтобы было по-моему.

Об исповеди и причастии и просить не решалась. Отец никогда не приступал к Таинствам, не ходил в храм, хоть и крещен был в детстве верующей няней. В последние годы я давала читать ему книги о христианстве, православии — ненавязчивые, несложные. Он читал. Задавал вопросы. Мы разговаривали, но — и только. И вот теперь, как бы сильно я ни желала, чтобы родной мой человек исповедался и причастился, времени на подготовку не было. По разговорам и рассуждениям отца я понимала, — он не готов, совсем. А по физическому состоянию видела, что он идет путем крестным, и я не имею права в эти страдания вклинить «покайся». Да и факт совершения, допустим, при моем давлении, был бы лишь формальностью, полагала я. Священник сказал мне: «Знаешь, сколько я таких, как твой отец, причащаю перед смертью? Они понятия не имеют о Том, Кого принимают». А другой батюшка, когда мы с ним уже в сентябре договаривались о соборовании, в ответ на мое сожаление по поводу того, что отец умирает без исповеди и причастия и Господь, быть может, не примет его поэтому, окоротил меня: «Давай не будем за Господа решать и от Его Имени говорить. Он — милостив». И — да, я стала свидетельницей Его щедрой милости к моему отцу.

Врачи задавали мне вопрос: «Ваш папа испытывает боли? По идее, они должны быть сильными». Отец не страдал от острой боли. Лишь только в последний день она появилась. Кто избавил? Начитавшись и наслушавшись историй, как тяжело в России получить обезболивание онкологическим больным, я очень просила Бога: «Пожалуйста, пусть ему будет не больно».

В сентябре я застала отца уже совсем плохим. Но не могла скрыть радости от того, что Господь приклонил ухо к моим просьбам, что я успела, что папа дождался. Он и сам был рад, говорят, очень ждал меня, все спрашивал, когда приеду. И, дождавшись, будто выполнив намеченное, стал сдавать на глазах. Он был сильно истощен. Вставать сам уже не мог. Ночью, лишь заслышав отцовский стон-призыв, я моментально выныривала из тревожного короткого сна и тут же оказывалась возле его ложа. Кто будил меня? Ведь даже сильнейший из инстинктов — материнский, был часто глух, когда мои дети во младенчестве долго не могли доплакаться-докричаться до меня спящей.

Отец, как мне казалось, был уже меж двух миров. Часто смотрел на меня как на пустое место, как если бы меня не было, его глаза были словно застланы, лицо ничего не выражало, будто он был не здесь. А в другой раз взгляд становился осмысленным, теплым, пелена исчезала. Тогда мы общались. Я многое успела сказать-нашептать-написать ему. Он уже почти совсем не слышал, приходилось наклоняться к самому уху, а он рукой при этом обнимал меня за голову и гладил по волосам, как в детстве. «Я люблю тебя, пап!» — «А я — тем более…»

Наше утро начиналось с его вопроса: «Какая сегодня дата?» Я писала на листе и показывала. Говорить он уже как бы и не говорил, а словно выдыхал слова, как шелест, они скорее угадывались. На день моего рождения было назначено соборование. Папа согласился. Лучшего подарка мне и представить трудно.

После этого дня интересоваться, какое сегодня число, перестал (я ведь просила дождаться моего дня рождения — дождался). Как-то совсем затих. Спал-не спал, был в забытьи?

Через два дня его не стало…

Господи, благодарю Тебя за Твою безграничную милость, все мои настойчивые молитвы-просьбы, больше похожие на требования, были выполнены… В сердце снизошел покой. Я уже не сокрушалась о том, что отец ушел без приобщения Христовым Тайнам. Владыка Антоний Сурожский говорил, что нужно всматриваться в жизнь человека, который умер, и изучать, что в его жизни было достойно, светло, велико, увидеть величие человека, и, чтобы мир не оскудел после его смерти, воплотить именно эти качества в своей собственной жизни. И так мы будем едины с ним. Обозревая и вспоминая, каким человеком был мой отец, я поняла, что те качества, которыми он обладал, были поистине от Бога.

За все годы жизни я не припомню ни одного случая, когда он кого-то осудил. Более того — кого-то с кем-то обсудил. Сейчас, в моем нынешнем возрасте и уме, мне это кажется почти невероятным. Но это так. Другим его качеством было — не жаловаться. Отец старался не обременять людей своими проблемами, просьбами. И в эти последние недели и дни папиной жизни я часто встречала его взгляд, в котором угадывались сожаление и вина. Он и говорил, что ему неловко оттого, что мне приходится «быть к нему привязанной, ходить за ним». Не знаю, успокаивали ли его мои слова о том, что мне в радость быть рядом и я хочу этого от всего сердца, но верю в то, что папа чувствовал и видел, как я была искренна. Он даже в своей смерти постарался никого не обременить. Такая деталь — я умудрилась буквально накануне его смерти пригласить нотариуса и взять доверенность на получение папиной пенсии: мы с ним были уже почти без денег. И я успела-таки получить эти деньги, на них папу и похоронили, не пришлось ни у кого брать в долг.

Отец в своей болезни и смерти сумел собрать и объединить тех, кто много лет был в ссоре. В первую очередь, родных людей. Так, когда я уезжала в Беларусь в конце августа, то изо всех сил искала того, кто смог бы, пока меня не будет, приходить к отцу и приносить или готовить еду. Но одни, на кого я рассчитывала, отказались, другим отец сам не желал быть в тягость.

Случайным (?) образом я нашла бывшую жену моего покойного дяди, брата отца. Ее наша родня давно не вспоминала, а если изредка и поминала, то недобрым словом. Она же, только услышав о болезни папы, даже не дождавшись моей просьбы, сама предложила свою помощь. И отец согласился, даже был рад такой «находке», благодарил. Эта почти 70-летняя женщина, еще работающая, каждый вечер после работы ехала на трамвае к нему с полными банками и термосами. Ее сыновья, мои двоюродные братья, тоже давно не контактировавшие с родственниками по отцовской линии, помогали мне как могли по бытовым вопросам во время болезни отца (то стиральную машину починить, то кран на кухне)… И вот все эти люди — наша большая семья — встретились на отпевании. Потом они стояли возле церкви, просили друг у друга прощения, обнимались, примирялись…

Проститься с отцом пришло много народу. Он создал и руководил несколько десятилетий клубом любителей бега, он ходил в горы, а там, как известно, «совершенно реальное воплощение получают понятия чести, дружбы, порядочности». Он объединял, созидал, сотрудничал. И теперь люди говорили, вспоминали, плакали, улыбались, читали стихи. В частности, Юрия Визбора, очень любимого отцом барда, которого он «открыл» своим товарищам. Когда-то давно этот удивительный человек, сам совершивший не одно восхождение, написал: «Философия альпинизма предполагает отношения высокого нравственного класса. Равно необходимы доброта и мужество, преданность и сила, уживчивость и способность прийти на помощь. Причем эта самая помощь чаще всего проявляется не в высокопарном и довольно распространенном представлении о ней (подал «руку дружбы», нес на себе больного товарища и т.п.), а в простых делах: разжечь примус, когда ни у кого нет сил это сделать; помочь товарищу снять с ног кошки, превратившиеся за день работы в ледяные шары; свернуть утром затвердевшую от мороза палатку, звонкую, как алюминиевый лист; добыть на ночевке воды; пошутить, когда все раздражены. Эти простецкие и нехитрые для равнинной жизни дела в условиях восхождения, особенно сложного, приобретают ценность самой высокой пробы». Эти слова имеют самое непосредственное отношение к моему отцу, так рассказывали его друзья-горовосходители…

Даже этого немногого рассказанного достаточно, чтобы мне верить, что благий Бог помилует моего отца. Покой в сердце, который не покидает меня, позволяет этой вере крепнуть. «Я люблю тебя, пап». — «А я — тем более…» Любовь наша вечна, она не может умереть, смерть над ней не властна. Я берегу в своем сердце то бесценное, что мы с отцом смогли дать друг другу в последние его дни, что есть и останется нашим.

Мне больше не надо ехать к нему за 3 000 километров. Сейчас он гораздо ближе, чем когда бы то ни было. Он совсем рядом. И это — навсегда.

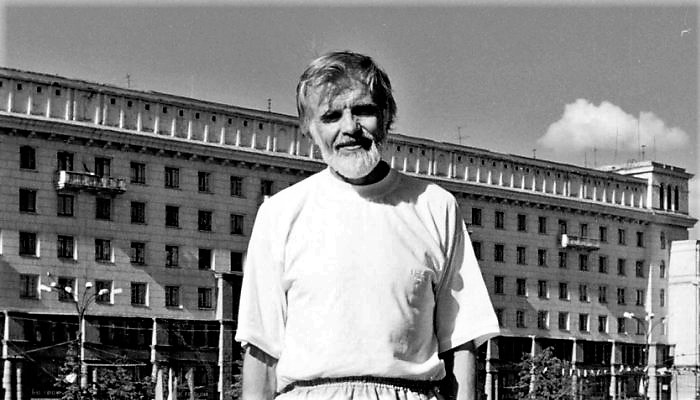

На фото: отец автора — Виктор Александрович. 1 октября исполняется год со дня его кончины.