Жизнь и смерть на Огненном

25 сентября 2023 Александр Нежный

Этот текст написан писателем Александром Нежным в двухтысячных годах (прим. ред.).

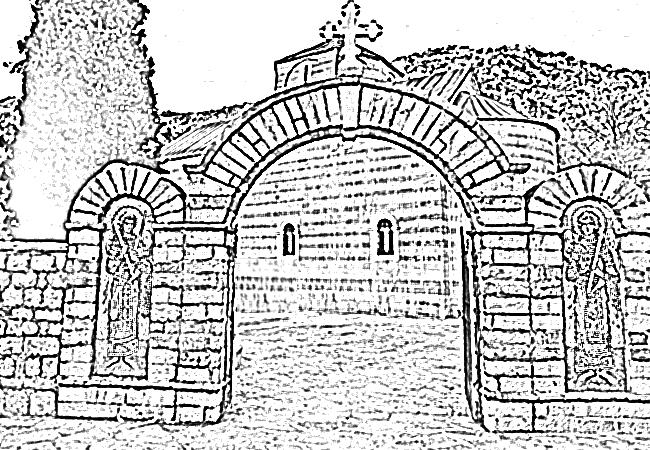

На остров Огненный можно попасть лишь по деревянному настилу с острова Сладкий. На остров Сладкий с берега Новоозера ведет такой же поставленный на сваях деревянный настил с покосившимися поручнями.

На Сладком с чадами и домочадцами живут те, кто служит в учреждении ОЕ-256/5, в народе более известном как вологодский «пятак». Они — люди вольные, и, в конце концов, если служба станет им невмоготу, отряхнут прах двух островов с подошв своих сапог и уедут. Россия большая.

Обитатели келий бывшего монастыря на Огненном покинуть его не могут. Приговоренные к пожизненному заключению, они обречены влачить здесь свое существование до самой смерти, до той последней минуты, когда тюремный доктор закроет им глаза, и из камеры с толстыми решетками на окнах они переселятся в безымянную могилу, на кладбище без крестов, венков и прощальных цветов. Некому будет оплакать их уход.

Да в чем тут разница, мрачно говорили они через крепчайшие решетки дверей, гнить здесь или догнивать там.

Владимир Петрович Киселев им отвечал: «Вас здесь собрал сатана. Вы — его спецназ. Одному лишь Богу по силам очистить вас от прежней вашей скверны и дать вам счастье жить, пусть здесь, пусть в тюрьме, но в ладу со своей совестью и всем миром. Покайтесь и уверуйте». В коридоре с низким потолком голос его звучал особенно сильно.

Мы с ним сдружились во время паломничества на Святую Землю. Он сразу бросался в глаза какой-то особенной, резкой лепкой: лет шестидесяти, крупный, мощный, но с протезом на месте правой ноги и палкой в руках. За дни нашего паломничества протез натер Киселеву культю, нога кровила, но он и слышать не хотел, чтобы променять Путь Страданий на гостиничный покой. «Ну, ты что, брат ты мой, — своим низким голосом говорил он, глядя на меня тяжелым, прямо-таки ощутимым физически, взглядом темных глаз, — как это — не пойти? Господь прошел, да еще после бичевания… как они Его хлестали, звери! да еще с Крестом на плечах, а я из-за этой ерунды, — он постучал палкой по протезу, — останусь дома».

Мне кажется, его судьба может быть и уроком, и примером для многих, в особенности же для того почти миллиона наших соотечественников, которые раскиданы сейчас по тюрьмам и зонам необъятной России, которые долгие годы проводят в неволе — кто ворами, кто мужиками, кто попросту вконец одичавшими разбойниками, и которые пока еще не знают, что для каждого из них уготован путь, освобождающий уже за решеткой и делающий человека свободным на всю оставшуюся жизнь.

Послужной список Киселева — двадцать с лишним лет зоны. За что? Описывать все его уголовные подвиги вряд ли есть смысл: для него они остались в прошлой жизни, для кого-то другого могут стать соблазном. Скажу лишь, что он никогда не забывает, из какой пропасти вытянул его наш Спаситель. Все свои два десятка лет неволи и не очень долгие проблески свободы между ними он помнит хорошо — и чем сильнее в нем память о прошлом, тем драгоценнее обретенная ныне жизнь с Богом. По молодости был он крут, упрям и бесстрашен; все это есть в нем и поныне, но подчинено совсем иной цели. Он принадлежит к церкви христиан веры евангельской — к той из них, которая находится в Малоярославце и начальствующий епископ которой Иван Петрович Федотов четверть века страдал в советских лагерях за свое исповедание и за свою веру в Христа-Спасителя. Федотов оказался в узах за веру, Киселев же пришел к вере, будучи в узах. По его жизни (да, пожалуй, и по жизни большинства из нас — на воле мы или в заточении) обращение к Богу могло случиться лишь под чьим-то благотворным влияниям. Умнейший Василий Васильевич Розанов недаром заметил: «…мы доходим до Бога через человека». Киселев спал — и его надо было пробудить и в руки его вложить Евангелие. Это и сделали братья-пятидесятники, в самом начале перестройки неведомо как пробившиеся со своей проповедью в зону, где отбывал очередной срок Киселев, пользуясь почетом и уважением блатного сообщества. Не сразу поддался он преобразующей его силе; он еще сопротивлялся, еще дороги ему были нравы воровского мира; еще милы были ему удовольствия прежней жизни. Но Некто, неизмеримо сильнее его, уже вошел в сердце Владимира Петровича, и он возопил: «Я сын Твой, Господи, сын блудный, сын преступный, сын потерявшийся — но твой от сего дня и до дня последнего!»

Он создал в церкви «Тюремное братство» — из таких же терпигорцев, вдоволь хлебнувших лагерного лиха, пришедших к Богу и теперь считающих священным своим долгом нести Благую Весть туда, где Она и только Она способна поднять падшего человека. По крохам собирая на бензин, на дары с воли (они-то знают, что нужно зеку), на книги, и на Книгу Книг, они теперь колесят по зонам России, добираясь аж до знаменитого «Черного дельфина» в Оренбургской области и до острова Огненный на Вологодчине. Что он говорил им — разбойникам, для иных из которых уже потеряна всякая надежда? Не слыхав ничего о докторе из Ламбарене Альберте Швейцаре, он, по сути, повторял его слова: «Мой аргумент — моя жизнь». Он говорил: взгляните на меня. А стоял перед ними мужик, чей вид, голос и взгляд излучали уверенность и силу. Я так же, как и вы, мотал срок за сроком. И мотал бы еще и сегодня, или где-нибудь мне бы уже голову отвинтили, но Господь взял и переменил мою жизнь. Я — свободный человек, у меня жена, трое детей — Господь возместил мне все, что я так бездарно потерял в прежней моей жизни. Идите к Богу — и Он избавит вас от вашего рабства.

Но если для обитателей зоны, пусть даже самого строгого режима, в его примере есть притягательная жизненная сила, то чтò в нем для узников Огненного, живых мертвецов, которых на этот остров будто бы доставил в своей лодке сам Харон — перевозчик усопших? Звук пустой или рука, выводящая из небытия? Мерцающий болотный огонь или свет маяка, указывающего ту единственную тропу, которая одна только способна вывести человека из кромешного мрака совершенных им злодеяний? Ложный манок или голос, зовущий к вечной жизни? В коридор тюрьмы выходят двери камер — сплошь железо, с металлическим засовом поперек, двумя мощными замками, резиновым черным квадратным лоскутом, закрывающим «глазок», и табличками с фотографиями заключенных, их именами, годом рождения и скупым описанием совершенных ими преступлений. Насилие и убийство, бандитизм и убийство, еще насилие и еще убийство… Один труп. Два. У этого — три. А у этого — пять! Им всем первый приговор был смертная казнь, впоследствии замененная пожизненным заключением. Голова моя шла кругом. Кто там был, за этими дверями? Люди? И как проходят у них дни и ночи, месяцы, годы, десятилетия — в оставленном им в пожизненное пользование крошечном пространстве на четверых или двоих, с железными койками, одна над другой, со стенами, до половины выкрашенными в мрачнейший темно-зеленый или гнетущий грязно-розовый цвет, с деревянным полом и отгороженной занавеской парашей? Единожды в день — часовая прогулка со скованными руками в металлических стенах маленького дворика, сверху накрытого решеткой и забранного колючей проволокой. Какому воображению по силам представить разрывающую их сердца тоску? Нынешняя жизнь с ее мучительным однообразием стала для них адом, и не случайно многие в бывшем монастыре ждут смерти, как избавления, а бывает — пытаются ее приблизить.

Но разве кровь их жертв не вопиет об отмщении? Разве смертный ужас подвергшихся насилию маленьких девочек не разрывает наши сердца яростью и болью? И разве может быть прощено убийство? Вообще: есть ли место сочувствию, жалости, состраданию к тем, у кого руки по локоть в крови? С той поры, как человечество осознало себя, преступление и наказание идут вместе, словно скованные одной цепью. Наказание да не минет злодея — кто спорит. Степень его должна быть соразмерна тяжести содеянного с одним, правда, условием: чтобы кара не превращалась в месть. Моисей воспитывал в своем народе сознание абсолютной ценности человеческой жизни. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти…» (Исх. 21, 12) Неотвратимость смерти за смерть была зерном, из которого со временем должна была прорасти любовь к ближнему. Для человека, не ведающего, что есть добро и что — зло, погруженного во мрак себялюбия и замутненным оком рассматривающего другого словно бы через прицел собственных низменных желаний, — для него угроза равного воздаяния могла бы стать первой ступенью нравственного восхождения. Но за три с лишним тысячелетия после Моисея, за два тысячелетия после Христа, после молитвы о всем живом, да будет оно свободно от страдания, после Франциска Ассизского в Италии и Нила Сорского в России, после проповеданной во всех углах Земли любви к ближнему — истребил ли в себе человек инфернальную тягу к убийству? Далеко ли ушел он от Каина?

Вологодский парень в пятнистой зеленого цвета форме отодвинул засов, отомкнул дверь, и сквозь переплет решетки к Владимиру Петровичу потянул руки невысокий, довольно уже пожилой мужичок с острым неприятным лицом. Или он только показался мне отталкивающим? А повстречайся с ним на воле, может быть, даже улыбнулся бы ему — как, бывает, улыбаешься людям, с которыми случайно пересекся во времени и пространстве?

Изнасиловал и убил двух несовершеннолетних девочек, своих дочек.

Киселев ответил ему рукопожатием и о чем-то долго с ним говорил. Я отступил. Одна лишь мысль о том, что придется коснуться его рук, рук насильника и убийцы собственной плоти и крови, приводила меня в ужас. Да зачем вообще родился этот человек?! А если уж появился на свет — то, должно быть, с зародышем дикого и неизъяснимо притягательного соблазна, что никаких запретов на самом деле не существует и что другой, будь он чужим или даже родным, когда-нибудь станет для него всего лишь средством для насыщения пожирающей его похоти и утоления спавшей, но вдруг пробудившейся жажды крови. Так пусть томится теперь один в четырех стенах из-за своего выпирающего в тюремном быту поганого характера, пусть во сне и наяву преследуют его тени замученных им девочек-дочерей и пусть сойдет в могилу в ожидании неминуемого адского пламени! Кто-нибудь, думал я, возьмется ли утверждать, что человечество изменилось к лучшему? Декалог, Нагорная проповедь и суры Корана не в силах сдержать нарастающую волну насилия, ненависти и ожесточения. Свет светит — но слишком сгущается вокруг тьма.

Все это я высказал в тюремном коридоре Киселеву. Он покачал крупной, коротко стриженой головой. «Все равно, — ответил он, — последнее слово останется за Христом». Тут отворили перед нами еще одну дверь, и среди прочих обитателей камеры я увидел маленького, худенького человека в очках. Это был прокурор — теперь уже бывший — одного из районов одной из российских областей, в молодые годы с успехом выстраивавший себе карьеру, стремившийся выше, еще выше, и вдруг сорвавшийся в пропасть двух убийств. У него возникли материальные затруднения, и он ограбил и убил двух женщин, везших заработную плату в колхоз. Несколько дней спустя его арестовали, потом судили и приговорили к смертной казни. Год он ожидал исполнения приговора — пулей ли в затылок, уколом ли в вену, петлей ли на шее: кто знает, как вершится теперь казнь, — но в итоге получил пожизненное. В камере смертника, и здесь, на Огненном, обдумывая свою жизнь, он с ошеломляющей ясностью обнаружил неустанную работу дьявола, исподволь овладевавшего его душой. Маленькая ложь, тихое предательство, скрытое высокомерие, тайное презрение к другим и превозношение себя — все это были невидимые сети, которыми Великий лжец и предатель год от года опутывал его. Дьявол привел бывшего прокурора в камеру смертников — но вместе с ним ее порог не переступил. Зачем? Он сделал свое дело, он отнял у Создателя еще одну душу и отправился в мир рыскать в поисках новой добычи. Мы видим, сколь велик его улов.

Раскаяние, отчаянный вопль о загубленных им жизнях, надрывный стон о своей судьбе привели бывшего прокурора к вере. Он признал Бога своим главным судьей и предстал перед ним с кровоточащей совестью и с сознанием смертной тяжести своего греха. «Боже! — молится он в камере, перед иконами. — Милостив буди мне, страшному грешнику!»

Дивной синей гладью расстилалось озеро. Светло было вечернее небо, от низкого солнца лежали на воде искрящиеся пятна. Мощные стены бывшего монастыря уходили в синюю глубь, по углам стояли вышки с прожекторами, по верху стен натянута была колючая проволока, а в придачу к ней — проволочная спираль. Остров Огненный оставался позади — со всеми, кто обречен был здесь жить и здесь умереть. И можно ли в мрачном его свете уклониться от постоянного размышления о борьбе, которая денно и нощно совершается в наших сердцах? О смысле нашей такой короткой жизни?

И о том, как просто ее погубить.