Он не доверял ни народу, ни стране, ни своему поколению

2 июня 2017 Ахилла

Сегодня — 190 лет со дня рождения Константина Петровича Победоносцева (10/23 марта была еще одна дата – 110 лет со дня его смерти), правоведа, писателя, историка церкви, главного идеолога контрреформ Александра III. В течении четверти века занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода.

***

Некоторые факты из жизни Константина Победоносцева

1. Отец его, Петр Васильевич, был сыном священника. Преподавал в Московском университете российскую словесность, современники вспоминали, что юный Михаил Лермонтов надерзил ему на одном из занятий, намекнув на незнакомство Петра Победоносцева с новейшей литературой по предмету. По некоторым сведениям, именно в результате конфликта с Победоносцевым Лермонтов подал прошение на отчисление из университета.

2. В юности Константин Победоносцев был либералом и даже написал анонимный памфлет на графа Панина в герценовский «Колокол».

3. В 1881 г. после убийства императора Александра II Победоносцев написал письмо наследнику престола, в котором уговаривал казнить цареубийц – как оставшегося в живых исполнителя, так и четырех организаторов теракта:

«Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников.

…Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется.

Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех великий, и поколеблет сердца всех Ваших подданных».

4. В качестве обер-прокурора Святейшего Синода был противником канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Обвинял архимандрита Серафима (Чичагова), в то время настоятеля Спасо-Евфимиевского монастыря, в том, что именно он подал императору первую мысль о прославлении старца Серафима, за что называл будущего священномученика «великим пролазом и плутом».

5. По одной из гипотез Победоносцев стал для Льва Толстого прообразом Каренина, по другой — бюрократа Топорова в романе «Воскресение».

6. Победоносцева за его антисемитизм резко осуждала, а то и высмеивала прогрессивная российская интеллигенция. Журналист и публицист И. В. Василевский, выступавший под псевдонимом He-Буква, сохранил для потомков такой анекдот.

Когда Победоносцев тонул в Севастополе, его вытащил из воды и спас от смерти известный гипнотизер Осип Фельдман. ««Еврей?» — грозно спросил К. П. Победоносцев. «Еврей», — испуганно ответил гипнотизер. «Креститесь!» — сурово сказал К. П. Победоносцев».

«Не всегда надо тащить из воды то, что в ней плавает»,— написал в связи с этим фельетонист А. В. Амфитеатров.

7. На жизнь Победоносцева покушались несколько раз. Семинарист Киевской духовной семинарии Владимир Гиацинтов пытался заколоть обер-прокурора ножом в 1893 году. В 1901 году статистик Самарского губернского земства Николай Константинов Лаговский стрелял в окна его домашнего кабинета; пули попали в потолок. Злоумышленник был схвачен и осужден на 6 лет каторжных работ.

8. Мать Мария (Скобцова) оставила трогательные воспоминания о своей детской дружбе с Победоносцевым, нарисовав образ старика, обожавшего детей и умевшего найти с ними общий язык.

«…несмотря на то, что семья моя была ему совершенно чужой, Константин Петрович быстро и аккуратно отвечал на мои письма, действительно ощущая меня не как «бутуза и клопа», а как человека, с которым у него есть определённые отношения. Помню, как наши знакомые удивлялись всегда: зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой? У меня на это был точный ответ: ″Потому что мы друзья!″»

9. Уже будучи в отставке, тяжело больной с начала 1907 г., Победоносцев занимался переложением Библии на современный русский язык.

***

Василий Розанов

Умер Победоносцев. И с ним умерла целая система государственная, общественная, даже литературная; умерло замечательное, может быть самое замечательное, лицо русской истории XIX века; сошел в могилу, «тихо скончавшись после продолжительной болезни», — как написано в его некрологах, — целый исторический стиль законченной и продолжительной эпохи.

Человек стиля немногим пережил стильную эпоху. Он умер в пору, когда она вся разломалась на куски, и бурный поток, клокоча и негодующе, кусок за куском уносил и выбрасывал ее, как щепы разбитого корабля, как кирпич разрушенного здания. В смысле идейном, в смысле «веры, надежды и любви», немногие люди были так жестоко наказаны, как Победоносцев. Ибо немногие имели случай увидеть, до какой степени ничего, решительно ничего, из того, во что они «верили» и что «любили» за долгую жизнь свою, что созидали и укрепляли, не уцелело, — все погибло, и притом безвозвратно.

— Дела мои умерли раньше меня. Как я несчастен!..

— Дела мои умерли раньше меня. Как я могу жить?!. Это неумолчно стучало в его голову два последние года.

Имя Победоносцева все знали, вся Россия. Вся Россия знала этого крепкого, установившегося, «решенного» человека, который не знает поправок, отступлений, уклонений в сторону, компромиссов, сделок. «Систему убеждений» его все знали же. Таким образом, за долгий период времени, за три последних царствования, никакая другая «идейная» фигура, или «официально»-идейная, не была так ярко видна, так выпукло освещена. Он был похож на большой портрет в раме, поставленный в актовом зале гимназии среди шумящих, резвых, шалящих учеников. Как они здоровы, юны, задорны, грубы и невинны! Гам и шум кругом. Но все оглядываются на раму с портретом: сухой и старый «дяденька» из рамы вот-вот поднимет тяжелый, мясистый палец и погрозит всем.

И притихали одни.

Резвость других переходила в дерзость.

На место раскатистого ребяческого смеха появлялась желчная усмешка.

Родились раздражение, желчь, отчаяние. «Портрет» все сухо, недвижно стоял. Но, как он всех сдерживал и всем грозил, то, по истечении достаточного времени, около него шумел уже не юный зеленый гам, а красный хохот, бесстыдные движения, визг и свист.

— Что бы сделать с этим «портретом»?

— В самое бы неприличное место его вынести?

— Перевернуть вверх ногами?

— Разодрать? Разломать?

Это шумела революция около «вышедшего в отставку» обер-прокурора Св. Синода, статс-секретаря и члена Государственного Совета К.П. Победоносцева.

«Портрет» был вынесен. Он еще жил и уже был «вынесен». Горькие минуты, два бесконечно тянувшиеся года.

* * *

Меня всегда поражало глубокое несходство, даваемое лично при встрече К.П. Победоносцевым, с тем впечатлением «общеизвестного портрета», какое от него ложилось на всю Россию, и, очевидно, тоже небезосновательно. Для России это всегда были «угроза» и «препятствие». «Не надо», «остановить», «затруднить» — в этом состояла вся «система» его, длившаяся, однако, четверть века; и как ни коротки эти афоризмы, но, приложенные без вариаций к тысячам крупных и мелких дел государства, просвещения, церкви, они, действительно, образовали целый «стиль». Знаменитое щедринское «тащить и не пущать», которым великий сатирик ударил по нашей бюрократии, ударил по ней, как по чему-то невежественному, безграмотному, жестокому и темному, ни к которому бюрократу и ни к одному ведомству так не приходилось, — «как форма, сшитая по мерке», — как к К.П. Победоносцеву и его «духовному ведомству»… Здесь, действительно, все «тащилось» и «не пущалось»… Самые сложные учреждения и отдаленные, так сказать, вкрадчивые меры принимались к тому, чтобы не только за свой век и от себя лично «тащить и не пущать», но чтобы и после будущее поколение было, так сказать, сковано этими мерами и, получив определенные учреждения в наследство, тоже уже невольно вынуждено было «тащить» и «не пущать».

Таковы были его церковно-приходские школы.

Таковы были его светские миссионеры.

При помощи первых он намерен был вымести «вольный дух» из народной школы, заведенный в них земствами и земскими учителями. Взамен общеобразовательной и неопределенно — образовательной школы он дал народу конфессиональную школу, т.е. вероисповедную, как бы призванную только отвечать: «Верую в Бога Отца, Вседержителя, Творца… и жизни будущаго века. Аминь». Эту школу с «аминем» он отдал под наблюдение и в распоряжение духовенству, в том тонком психологическом расчете, что уже личный эгоизм каждого священника-законоучителя-начальника и слитный эгоизм целого сословия начальственно-учительского толкнут его на суровое, беспощадное, неумолимое проведение своего «аминя» и вытеснение всяческого духа, ему препятствующего, с ним не согласованного.

— Я положу семя, из которого, по жесткости, грубости, темноте, лукавству и странной настойчивости нашего духовенства, вырастет такая охрана для «Верую, Господи, и исповедую», о какую как брызги разобьются презренные волны разных учительских семинарий и учительских институтов, этих земств и т.п. временной слякоти.

«Желчная улыбка» выдавливалась на губах народных учителей, «отныне поставленных в подчиненное и ответственное положение перед товарищем законоучителем». Желчная улыбка играла годы. Шла скрытая, шипящая борьба в каждом селе, почти в каждой деревне, между учителем и учительницею, все время бывшими около ребят, и между «наведывавшимся» в школу законоучителем, которому было «некогда» учить и только-только было время «заглянуть, проверить и донести»… Эта борьба, по миновании достаточного времени, выразилась в «учительском всероссийском союзе» и в знаменитых резолюциях учительских съездов… Она выразилась и в том, что обученные угнетенным и поднадзорным учителем крестьянские ребята выросли и, придя в парламент, сели на левые его скамьи, сели подряд.

Ребята, невинно игравшие до тех пор, «ставили вверх ногами» грозный портрет…

Но и среди священников многие нерадивы, вялы, ленивы, некоторые с «душком»… Семинария, отданная в распоряжение монахов, и хорошо подобранный курс наук в ней обеспечивают «закваску фарисейскую» в сословии; но надо, чтобы эта «закваска» бродила и подымала тесто в каждом месте обширного отечества.

К.П. Победоносцев положил начало штату светских «миссионеров», этих особенных любителей церковности не в тезисе ее, не в положительном выражении православия, а в его полемике, споре и опровержении «иномыслящих». Мирное и дремливое православие, через этих миссионеров, рассеянных по всем епархиям, переведено было в положение оборонительное и наступательное, вообще воинственное. Говоря зоологическими терминами, в существе травоядном и молочном Победоносцев начал растить зубы и сгущать кровь… Это «подпустить крови» и «подпустить зуба» было одною из многочисленных черт католического характера, появившихся в новом православии, — появившихся самостоятельно и внутренно, без подражания и заимствования.

(…) Нет сомнения, что учреждением светских миссионеров, которые введены были «экспертами» на суд при разбирательстве церковно-религиозных дел, превратившимися в свидетелей, показателей, судебных следователей и прокуроров от лица церкви и с авторитетом церкви, у нас положено было начало инквизиции. И за немногие годы своего существования эта «духовная миссия» внутри России наполнила тюрьмы «еретиками» или «похожими на еретиков» страдальцами, и от глаз их не ускользало ни одно село с «упорствующими» старообрядцами, с подозреваемыми хлыстами или шалопутами, с «собирающимися читать на частных собраниях Евангелие» штундистами или якобы штундистами, как не ускользнули ни великосветские религиозно-мистические течения в Петербурге, ни народно-религиозные движения на Кавказе, Дону и Волыни… Глаз миссионера везде подглядывал, обвинял и доносил, а нити всего этого, через посредство известного В.М. Скворцова, «чиновника особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода» и редактора получастного, полуказенного «Миссионерского обозрения», собирались в крепкие, мясистые пальцы К.П. Победоносцева. (…)

Через миссионеров, которые находились в живых и личных связях с В.М. Скворцовым, а сам он находился в постоянных сношениях с К.П. Победоносцевым, этот последний взял в личное наблюдение все необозримое духовное сословие России, давя на него в каждой точке, где нужно… Духовное сословие никогда не было так придавлено и задавлено, как при нем: награждено жалованьем, пенсиями — это с одной стороны, но и «службою подтянуто» — это с другой. И опять эта «желчная улыбка», выдавившаяся на губах «неблагодарного сословия», и «левые выборы» от духовенства в Думу…

Все и согласно выносили «портрет» в наиболее неприличное, какое нашлось бы, место…

* * *

Такие вещи, как светское миссионерство, как церковно-приходские школы, были так выпуклы, многозначительны. Они говорили всей России, и говорили определенным образом. Сомнения не было: с Победоносцевым, с его именем соединена была громада чего-то темного, мрачного, жестокого, что надвинулось на Россию и упорно не хотело уйти, что отстаивало себя и свое положение. По этому основному и общему впечатлению, ложившемуся от дел его, в России составилось представление о лице Победоносцева как о чем-то в основе всего сухом… Сухом и черством, недвижном и строгом, неумолимом и «богомольце», немного «ханже», даже очень «ханже».

— Богу молится и делает скверные дела.

Это стояло над ним черною дощечкою с краткой надписью целые десятилетия… И он этой «дощечки» не снимал, не делал ничего, чтобы ее отстранить или заменить…

Для меня и до сих пор составляет загадку, где была истина в Победоносцеве: в лице ли его или в делах. В том, как вот «входит Константин Петрович», видишь его, бесспорно видишь, натурального, слышишь его голос, интонации его, такие бесспорные, не могущие быть подделанными, — или «в бумагах, подписанных Победоносцевым» и которые даны чиновникам всяких наименований «для исполнения» или «к сведению и руководству»… В конце концов, я думаю, что истина лежит в бумагах, все одного направления, направления за столько лет. А личное впечатление… его надо зачеркнуть, как видение, как «хороший сон» в непогоду, когда на дворе стоит дождь, слякость и мерзость…

* * *

В комнату, где было 3 — 4 скромных лица, — между ними какой-то знаменитый (мне сказали) устроитель церковной музыки и хоров, еще образцовый учитель образцовой же сельской школы, томимый сомнениями лесовод Кравчинский, брат Кравчинского-Степняка, автора «Подпольной России» и убийцы генерала жандармов Мезенцева, знаменитого эмигранта, — вошел еще господин… На вопрос мой, кто это, мне шепнули: «Разве вы не узнаете: это Константин Петрович».

Я с величайшим интересом стал всматриваться.

Высокая, очень высокая фигура оканчивалась маленькой головой женского, красивого сложения, почти без растительности на подбородке и губах… Это отсутствие волос на ожидаемых местах, по зоологии «вторичных (сопутствующих) признаков мужского пола, мужской силы и мужской зрелости», составляло бросающуюся в глаза особенность вошедшего в комнату нового человека. Давно я наблюдаю, и это можно проверить по историческим портретам, что люди особенного значения или исключительных талантов никогда не имеют «общей физиономии», «общечеловеческого» лица, «вот как все», что в лице таких людей всегда есть отступление от нормы, — увы! — большею частью в сторону некрасивого… Еще гимназистом, любя философию, я собрал портреты-фотографии знаменитых философов. Это были также «непростительные уроды», каких показать сразу и живьем в комнате — значило бы напугать или разогнать публику. Достаточно сказать, что Сократ, знаменитый в древности урод, был еще из самых красивых. Но что представляло собою, например, лицо Локка или губастое, с чудовищным ртом лицо Декарта, — это даже неприятно вспоминать. Как известно, Суворов был до такой степени некрасив, что не входил в комнаты, где ожидал увидеть зеркало. Конечно, встречаются и исключения из этого (лицо Паскаля), но именно как исключения редкие…

Лицо вошедшего нового человека мне, впрочем, сразу понравилось, как именно женское, женственное лицо, без бороды и усов (какая-то ерунда вместо этого), не сбритых, а не выросших, нежного очерка, с белою или очень бледною кожею… Это была пожилая, немного старая женщина, т.е. старый женский бюст, с сухою плоскою грудью, без «грудей», посаженный на высокое и сильное мужское тело, немного сухопарое, плоское, если смотреть сбоку, и широкое, если смотреть с лица… Какие-то большие ноги и большие руки. Точно в комнату входили руки, ноги и голова, а прочее тело возле них только «между прочим». Человек мысли, движения и захвата, — как этого не подумать? Мне он понравился, хоть был и «без грудей». Но я — мужчина. Можно же представить себе ту степень органического, темного, неодолимого отвращения, отталкивания, какое, несомненно, он внушал самым приближением своим, самым присутствием вот в комнате всему, что имело в себе женский инстинкт, женский взгляд, женские вкус и тяготение. (…)

…Я передаю свои мысли, как они толпою хлынули в мою голову, когда я разглядывал знаменитого государственного человека приблизительно в 1895 году… Все мы были его моложе, но этот старик казался моложе нас всех, по крайней мере, живее, оживленнее, в движении, речи, легкой изящной шутливости, бесспорном уме, светившемся в его глазах…

Приятна была еще его вера в свои ум, достоинство: он был глубоко спокоен, глубоко ничего ни у кого не искал; никто ему не был нужен для себя (для него), и от этого он еще свободнее, легче и добровольнее давал из себя ласку другим. Она не заключалась в словах, не была выражена, — она неопределенно лилась из него, как в высшей степени счастливого, спокойного и благожелательного человека.

«Какой прекрасный человек!» — я подумал.

(…) Мне кажется, в одном отношении он был человек старой, даже застарелой и как-то неумной школы. Он соображал, что «делать», это — значило именно самому делать. Как же, залог «добродетели» всех наших служилых людей, начиная еще с Петра. Все «дуги гнули»… Между тем, истина заключается в том, чтобы давать другим делать. Между двумя этими программами — целая пропасть.

«Самоделание заключается в каком-то отвратительном убеждении, что все люди мертвы, кроме «меня», положим, вот Сперанского, Аракчеева, Д.А. Толстого, Победоносцева. Над этими мертвыми людьми я буду делать, потеть, ломаться и ломать их, пока не приведу все «в надлежащий вид». Но «надлежащего вида» обыкновенно не выходит… И человек умирает, иногда страшно умный, совершенно разочарованный. Другая программа чрезвычайно умна исторически и в то же время удобна, потому что для исполнения своего не требует никаких особенных индивидуальных качеств. Она заключается во взгляде, что все должно «делаться», «само собою совершаться» и что почти все индивидуальные усилия, положим, «высокопоставленного человека», министра и проч. должны заключаться в убрании препятствий с дороги, в снятии пут с человека и людей. Я сказал, что программа эта не предполагает особенного ума.

Но она предполагает в человеке некоторый высший дар, нежели ум; добрую душу, скромное признание собственного умственного и нравственного уровня не высшим, нежели у других людей, у так называемой «толпы», и, как плод всего этого, — веру в людей и в обстоятельства. Хотя, по-видимому, Победоносцев придавал «слепым стихиям истории» высшее значение, нежели индивидуальному уму (см. его «Московский сборник»), но на самом деле он был индивидуалист и на слепые стихии истории смотрел как на разбой, почти разбой в своем департаменте. —. Все это были «грабители», грабившие его чемодан с гладко переписанными бумагами, на которых значилась подпись: «К. Победоносцев».

Все это была недалекая система. Будучи страшно умен индивидуально, он был неумен воспитательно, т.е. он первый закал обучения и молодости получил в грубонаивную, положительно недалекую эпоху. (…) Любовь его к чтению была неутомима, и число прочитанных им книг, и любовно вдохновенно прочитанных, — было изумительно. Уже 70-летним старцем он делал в записной книжке пометки о читаемых книгах и выписывал из них прекрасные места. Но это все украшало его ум, не помогая государственному человеку. Как государственный человек, он получил кривой закал, если позволительно так выразиться, еще в те 30 — 40-е годы XIX века, когда в государственной системе России не было никакого другого взгляда, другой системы, как эта добродетельная и узкая система «самоделения»… «Все бы самому», «мертвецы кругом: я один жив»… Последние два года его жизни могли бы убедить его в совершенной ложности такой теории.

(…) Победоносцев мог бы увидеть, до чего все оживилось тем самым оживлением, о котором он мечтал и томился: и искренно томился, в любимой им области церкви, едва он сам отошел от нее, и с ним отошли те бесчисленные запоры, задвижки и заслоны, которыми он всю ее перегородил и заставил. «Богословский Вестник» в Москве (в Троице-Сергиевом посаде), «Церковный Вестник», «Век», «Звонарь» в Петербурге, «Церковная Газета» в Харькове, «Церковно-Общественная Жизнь» в Казани — как все это заговорило, каким языком, с каким напряжением, с какою ясностью и на какие темы!!!

Но эти люди, там пишущие и издающие, они были и вчера, и третьего дня те же люди: только им третьего дня и вчера не позволяли говорить», а сегодня так сложились обстоятельства, что «стало не до них», и они под шумок и под гамок сами заговорили. Сами заговорили, и картина сразу стала лучшею. Явилось именно то, что Победоносцев считал безнадежным, — пробуждение людей церкви. Ну, что же было всем бегать на побегушках у Победоносцева — никто этого не хотел. И все вяло делали или полуделали в «его ведомстве», которым при нем стала церковь. Но он отошел — если еще не в вечность, то в отставку: и все рванулись делать, для Бога, для Христа, для церкви.

Самая должность обер-прокурора Синода насколько отрицательна в самой себе, что, чем меньше стоящий на этой должности человек, тем лучше: преемники Победоносцева (их было уже двое) так малы, что на них никто не обращал внимания; и потому открылась возможность службы не им, а истине, религиозной и церковной правде. Пока это выразилось отрицательно, в борьбе с религиозною и церковною неправдою, бытие которой признавал даже Филарет, митрополит Московский: но сперва очищают поле, а потом по нему сеют.

Передам еще личное впечатление от Победоносцева: нас сидело человек пять гостей у митрополита Антония; к счастью, был и Скворцов, доверенный человек Победоносцева. Сидели за чаем, и речь непринужденно лилась. Вдруг вошедший слуга что-то шепнул митрополиту, и, улыбаясь, он сказал нам: «Константин Петрович». Сейчас же отворилась дверь, и вошел Победоносцев.

(…) Победоносцеву сейчас был подан стакан чаю, и он весело разговорился со всеми нами, конечно, насчет тех предсмутных дней, которые тогда текли (время Плеве). Между другими речами его была та, что «невозможно жить в России и трудиться, не зная ее, а знать Россию… многие ли у нас ее знают? Россия, это — бесконечный мир разнообразий, мир бесприютный и терпеливый, совершенно темный: а в темноте этой блуждают волки»… Он хорошо выразил последнюю мысль, с чувством. Кажется, буквально она звучала так: «дикое темное поле и среди него гуляет лихой человек»… Он сказал с враждой, опасением и презрением последнее слово. Руки его лежали на столе:

— А когда так, — кончил он, — то ничего в России так не нужно, как власть; власть против этого лихого человека, который может наделать бед в нашей темноте и голотьбе пустынной.

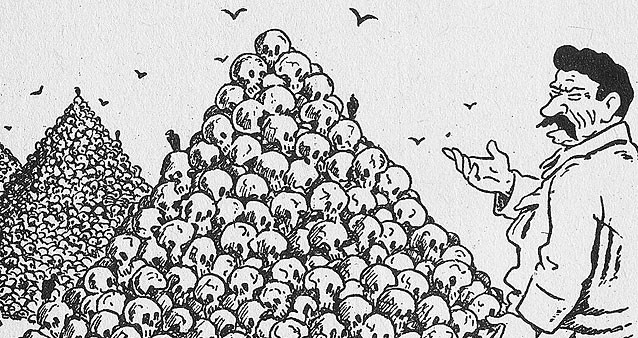

И пальцы его огромно сжались, как бы хватая что-то. Я взглянул: какое безобразие! При сухопарности всей фигуры, «всего Победоносцева», пальцы у него были толстые, мясистые, налитые кровью. Они были так непропорционально велики, как будто из кисти руки, из ладони, выделялись пять детских красных ручек.

Характерно. Может быть, оттого, что он 50 лет постоянно много писал.

Я думаю, эту особенность заметил гениальный И.Е. Репин. На картине «Государственный Совет» он изобразил Победоносцева сидящим совершенно на заднем плане. Фигура его тускла и не бросается в глаза. Как известно, надо всем Государственным Советом (на картине) царит брюхо Игнатьева, киевского генерал-губернатора, такое классическое, колесом. Но вот характерное: Победоносцев поставил локти на стол и вложил пальцы одной кисти руки в пальцы другой. В тусклом дальнем изображении видно только сморщенное, гневное, зловещее лицо «статс-секретаря и обер-прокурора Св. Синода» и эти ужасные две кисти рук его, точно второе его лицо, столь же характерное, как и женственное белое, умное лицо!

— Хватай! Хватайте все! Иначе — все разбежится и, разбежавшись, убьется, разобьется!..

Впервые опубликовано: «Русское слово». 1907. 13, 18 и 27 марта. № 58, 63, 70.