У истоков исхода

10 марта 2023 Александр Зорин

Отрывок из книги Александра Зорина «От крестин до похорон — один день» (2010 г.).

Уезжают из России немцы. С каждым годом поток увеличивается, через несколько лет при таком темпе не останется в Поволжье — в бывшей немецкой республике — ни одной немецкой семьи. Исход немцев предопределен, считают местные власти. Особенно после угрозы Ельцина, пообещавшего им «как президент» не допустить никакой автономии.

Выкорчевывать их стали давно, с установления советской власти, хотя Ленин и назвал места их проживания республикой. Сталинский «черный указ» 1941 года разметал немцев по Сибири, Казахстану, Дальнему Востоку. В 56-м году вернулись далеко не все: неизвестно, сколько полегло на фронтах так называемой трудармии. Но если до войны в большом немецком селе проживало две русских семьи, то в прошлом году в том же селе проживало две семьи немецких. Но и они отчалили на свою историческую родину. Видно, не привилась эта плодоносная ветвь к России. Я помню, в 60-е годы в Оренбургской области немецкие хозяйства разительно отличались от русских. У них — цветущие сады и ягодники, парники с экзотическими овощами. У нашего брата-соплеменника — голь и пыль под окнами и в лучшем случае делянка картошки за тыном. А о том, какие немцы работящие, ходили анекдоты. В колхозе пашут, домой придут — трудятся не покладая рук, а вечером если хозяйка и сядет к телевизору, то непременно с вязаньем.

Почему Екатерина II выделила иностранным колонистам земли Нижнего и Среднего Поволжья? Охранительного, буферного назначения, наподобие Донских степей, эти земли не имели. Казаки давно изгнали отсюда татарских князей и сами грабили проходящие по Волге суда, за что бывали биты царскими войсками. Атаман Ермак Тимофеевич, прежде чем добыть родному Отечеству Сибирское ханство, не менее четверти века разбойничал здесь с казачьими ватагами. В общем, места эти были неспокойные, что особенно выявилось во времена крестьянских войн — разинской и пугачевской. В России уже имелся опыт самоорганизации — политический и хозяйственный. Здесь его предстояло вырабатывать. И немка-императрица понимала, что ничего лучше для этой цели не приспособить, чем опыт иноземных крестьян и ремесленников. К концу XVIII столетия в Поволжье уже расселилось 105 колоний с населением в 27 000 человек. Позже им будут предоставлены привилегии — свобода вероисповедания, освобождение от воинской повинности, уменьшенные налоги, юридическое самоуправление. Если русское правительство шло на такие льготы, значит, видело в инородцах немалую пользу. И польза не замедлила сказаться. Немцы эффективно развивали земледелие, ремесла, всесторонне участвовали в русской жизни. Из нашей истории не выкинешь славных имен доктора Гааза, Пестеля, Кюхельбекера, Дельвига, капитана крейсера «Очаков» П.П. Шмидта…

Как приходилось действовать в российских условиях немцам-одиночкам, мы знаем из рассказа Лескова «Железная воля». Предприимчивый иностранец в нашей действительности увяз, как топор в тесте. А вот колонисты выживали, являя пример упорядоченной и безбедной жизни. Они, кстати, были противниками всяческих смут и революций. У Эдуарда Багрицкого Опанас (смерд) пошел разбойничать с анархистами, а колонист Штольц не пошел, за что был пущен в расход. Крепкие хозяйства, средний класс всегда были оплотом государственности.

Любой хозяин, осваивающий сегодня дачный участок на тяжелой глинистой почве, знает, сколько тачек песка нужно вбухать в будущие грядки помимо навоза и других удобрений. Песок структурирует глинистый пласт, рыхлит, делает его гигроскопичным. Российская почва нуждается в структурных связях, которые, как в Поволжье, культивировались и сохранялись, пока на арену истории не высыпали большевики.

Мэр города Камышина своих размышлений на этот счет от меня не скрывал:

— Они (немцы. — А. 3.) добивались автономии. Но какой? Автономная республика, как я ее понимаю, — это этнически отдельная часть целого государства. Люди, ее населяющие, должны быть уверены, что они граждане России. Мы им, чтобы удержать, стали строить домики, продавать технику… А не это нужно было делать. Вы, живущие в Германии, хотите помочь своим собратьям? Вы, Борис Николаевич, хотите помочь своим согражданам? Значит, цели совпали. Будем помогать сообща. Немцев, посылающих сюда оборудование, технологию, освободить от таможенных пошлин. Из Германии нужно ввозить не рыбу (гуманитарную помощь), а удочку. И здесь, на месте, налоговую удавку ослабить, а то и вовсе снять. Развязать им руки! Отдать в пользование то, что им по душе. Они блестящие специалисты в мясной промышленности. Окорока, сосиски, буженину лучше них никто не приготовит. Прекрасно варят пиво? Нет проблем: их технология, их солод, наша — редчайшая по всем показателям вода. То же самое и с культурой. Закладываем русский театр на этой улице, на той — немецкий. Пусть взаимоопыляются. Пока, на первых порах, можно было допустить автономию — без опознавательных знаков: национального флага, президента, Верховного Совета. Некая территориальная единица — не надо пугаться определения. Но с гарантированными правами. Гарантии неприкосновенности в рамках территории. «Ты, Ганс, приезжаешь со своей пекарней? Будь спокоен, тебя не тронут. И ты, Фридрих, начинай коптить окорока, создадим тебе условия!»

Но гансы и фридрихи давно потеряли доверие к системе, которая в течение нескольких десятилетий уничтожала их как микробов. Страх перед нею превосходит доводы прагматизма, свойственного им от природы. И поэтому, как только ворота приоткрылись, немцы бросились туда толпами, бич президента их только подстегнул. Советская империя еще не распалась. И не распадется до тех пор, пока удерживается дух империи, требующий жертв в виде неизменного врага, того обреченного козла отпущения, что уносил на себе грехи народа. Дух пустыни Азазел поглощал грехи вместе с животным. Козел отпущения как жертва был по праву предназначен духу пустыни. Дух империи, пожирающий малые народы, тождествен духу пустыни Азазелу.

Ксенофобия — социальная болезнь — вылупилась из шпиономании, которой были заражены и взрослые, и дети в советскую эпоху. В каждой шляпе, в каждом плаще мерещился иностранный агент. Помню, как мы, мальчишки, преследовали художника из соседнего двора только потому, что он носил берет вместо привычной глазу кепки. Мы науськивали на «шпиона» милиционеров, и он, готовый к этому, всегда имел при себе паспорт. Кажется, фамилия его была Корф, явно немецкая. В конце концов он исчез из нашего поля зрения — то ли всосанный ГУЛАГом, то ли переехал на другую жилплощадь, подальше от шустрых павликов морозовых. Но вряд ли в другом дворе их было меньше.

Слово «немец» в русском языке возникло от слова «немой», немотствующий. Все иностранцы, не понимавшие по-русски, подходили под разряд немых, то есть немцев. Это слово родилось и укоренилось в нарицательном смысле. А уж после Великой Отечественной и подавно. В 70-х годах я плавал на латвийском рыболовецком траулере-рефрижераторе. Матросов-латышей было столько же, сколько и русских. Мы спали на корме, они — в носовой части судна. Вражда не остывала между нами. Мои коллеги по тралфлоту называли их не иначе как «немцы».

Но вернемся в Поволжье, где я побывал прошлой осенью, в самый разгар «великого исхода». Он назревал давно, начавшись с угасания национальной культуры, с дискриминации родного языка, который стал для них каиновой печатью. Ирина Иосифовна Пышкина (Гольман) рассказывает: «Преподаватель по художественному чтению в Волгоградском педучилище занижала мне оценки, когда я читала немецкий текст. Я спросила: почему? И она без стеснения ответила: „Забудь свой язык. Ненавижу немцев. Вы моего отца убили на войне“».

Это голос кровной мести, племенного сознания. Вообще апелляция к целым народам — в ненависти, да и в любви — есть проявление каннибальского инстинкта. В немецких селах, куда возвращались невинно репрессированные жители, не было уже ни кирхи, ни соборов. Их развалили или перестроили, приспособив под хозяйственные нужды. Религиозная жизнь теплилась в подполье, часто в буквальном смысле. Но вот начались так называемые реформы, и забрезжила свобода вероисповедания. Роза Емельяновна Крафт, директор Дома культуры из деревни Усть-Грязнуха, поехала в город, в Никольский храм, просить православного священника отслужить в деревне панихиду 9 мая, в день памяти всех погибших. Розе Емельяновне Крафт честны́е отцы из Никольского храма отказали. Не приехал никто и в следующий раз, когда приглашали покрестить младенцев. Недавно в области возродился католический приход. Единственный священник обслуживает десятки сел, деревень и райцентров, откуда еще не уехали все немцы.

Но это — проблемы духовные, которые, впрочем, рано или поздно обретают зловещую материальную окраску, как питьевая вода в Петровом Вале. Здесь когда-то в каждом дворе были колодцы. Теперь общая сеть водоснабжения, и из крана хлещет красно-коричневая струя. По этой причине в поселке нет здоровых людей, а все дети страдают болезнью печени. Летом, в поливной сезон, воду «дают» раза три-четыре в месяц.

Растет детская преступность. Она тоже связана с миграцией населения, с эмиграцией… В Камышине за пять месяцев совершено 48 изнасилований с участием несовершеннолетних. А старики жалуются на трудности оформления документов, подтверждающих их невинное осуждение и сулящих хоть какие-то льготы. На их запросы в те места, где они отбывали ссылку (Омск, Новосибирск, Томск), редко когда отвечают. А без справки кто ж им поверит!

Кто поверит Марте Осиповне Штайн, поведавшей мне о своих мытарствах? Куда уж ехать — поздно! — таким, как она, одиноким калекам, доживающим свой век на непонятной, проклятой Богом земле… Нет, не проклятой. Но от Него отвернувшейся, выкрикнувшей однажды голосом мстительного богоотступника: «Мы пойдем другим путем!!»

Марте Штайн с ними было не по пути, как тому колонисту из поэмы Багрицкого. Но, втянутая в общую гибельную колею, она от Бога не отвернулась, на каждом шагу получая свыше явную и тайную помощь. Я изменил ее настоящее имя. Стреляный воробей, она попросила меня об этом. Сухонькая, востроглазая старушка, прошедшая «этапы большого пути», по первой просьбе начинает рассказывать, захлебываясь и спеша, смешно коверкая русские слова.

Ссыльных привезли в товарных вагонах и сгрузили прямо в голубой степи — покидали, как поленья под откос. Паровоз, дымя недосягаемым теплом, поспешно покатил прочь пустые вагоны. Поднявшаяся метель и близкая ночь накрыли их, изможденных долгой дорогой, и они затихли в оцепенении. И только на рассвете зашевелились те, кто остался в живых, принялись ковырять землю, чтобы спрятаться хотя бы в нее. В то утро, под одним из замерзших трупов нашли девочку, в которой еще теплилась жизнь. Мать накрыла ее собою, подоткнула одежонку, укутала платком голову и закоченела, наверное, раньше, чем снег припорошил их. Девочка выжила и скоро, как все, стала числиться солдатом трудовой армии. В 1952 году она уже работала на лесоповале. Марта приметила ее. Девочка знала много молитв, которым научила ее мать. Марта тоже знала. И тоже с детства запомнила их, слышанные от матери. Мать сейчас отбывала ссылку за сотни километров от нее, в Павлодарской области. А она — в Бугуруслане.

Однажды зимой в конце рабочего дня Марта отлучилась от бригады, присела за малой нуждой… Мороз ли ее сковал или нервы сдали, но подняться она была не в силах. И вдруг видит седенького старичка, который подошел к ней и сказал: «Что, мальчик, не можешь штанишки надеть?» Помог и добавил: «Поезжай скорей к матери, она умирает и тебя ждет». Сказал — и исчез. По внешности, по всему то был Николай Угодник, «Русский Бог», как считали те, кому она рассказывала об этом случае.

Но как уехать прикованной на цепь к комендатуре?! Полагалось отмечаться, даже если идешь проведать друзей на соседнюю улицу. А тут — Павлодарский край… Но комендант не отказался от денег, которые Марта ему предложила, и отпустил на две недели. Добралась до Семипалатинска, а дальше в открытом грузовике с попутчиками тряслась по снежным ухабам, пока машина не забуксовала в одном месте. Все вылезли из кузова, чтобы подтолкнуть, подсобить шоферу. Подтолкнули и — остались на дороге… Кроме нее, успевшей вцепиться в ледяной борт и вскарабкаться на полной скорости в кузов. Но водитель скоро ее ссадил, как ненужного свидетеля, и умчал с барахлишком, оставшимся от тех, сброшенных на дороге…

«Я ехал из Бугуруслан, совсем плохо одет, как нищий был одет, — рассказывает Марта. — Нашиль заплаток на пальто, на платок. Нищая, кто грабить будет? Но я быль ошень хорош работник, мне иногда подарок даваль — материю, што-нибудь. Я собраль подарок мешок и — на спину. Стою, жду еще какой-нибудь машин. Едет концертный машин. Меня посадиль. Места мало быль. Музыкант мне на колени инструмент положиль. Приехали в деревню. Я замерзла, говорить не могла, два дня не ель. А до мамы еще шестьдесят километров».

Отогрелась Марта у добрых людей, пошагала дальше. У развилки трех дорог остановилась: которая ей нужна, не знает. Слышит: тарахтит машина. Бросилась чуть не под колеса: «Добрые люди, скажите, куда мне идти?» «Пошла, сволочь, с дороги!» — ответили ей из кабины «добрые люди». Марта взмолилась: «Божья Матерь, подскажи дорогу!» И выбрала ту, что понаезженней. А местность открытая, метель не унимается. Усталость в сон клонит. И решила Марта остаться здесь, в чистом поле, в большом стогу, похожем на снежную гору.

Из снежной горы курился дымок. Это оказался дом, в котором жили высланные немцы. Она докопалась до сеней, вошла внутрь и спросила: «Люди добрые, здесь живут немцы?» И ушам своим не поверила. «Немцы, — ответили ей, — но пустить тебя не можем, у нас нет места». Но тут вышла из другой комнаты молодая женщина — в доме были две хозяйки — и сказала: «Иди к нам. Ты откуда?» «А я ответить не могу, — лепечет Марта. — Раньше я не умель плакать, а тут разревелась». Молодая не узнала ее, а Марта — узнала… ту девочку из-под замерзшей матери. В 52-м году она работала на соседнем лесоповале.

«Накормиль меня кашей, — продолжает Марта, — постелиль на полу, даль подушку. А утром я всталь и пошель дальше. Вижу аул. Там казахи. Мне говорили — аул лучше обходи. Но уже заметили, скачут трое на лошадях, прыгают, как волки. А может, и правда волки? У меня ножик. Думаю, если волк начнет меня есть, я ему язык отрежу. Пусть лучше будут волки, чем казахи. Подъезжают. „Гражданка! Что у тебя на спине?“ А у меня на спине вещь хороший: кусок крепдешин, мыло, носки шерстяные, еще что-то. Но я им говорю: „Мамин белье. Маму больницу забрали. Его белье домой несу“. Они и отпустили. Вот нагоняют сани с врачом. Я прошу: „Возьмите меня!“ А возчик-мальчишка: „Как взять, лошадь мокрая…“ Врач приказывает: „Возьми!“ Я села, немножко держусь. Но довезли только до следующего аула, дальше — карантин. Опять иду через аул, дрожу, люди кричат: „Что несешь на спине?“ Отвечаю всем: „Мамин вещи. Маму больницу забрали. Белье домой несу“. Они подождали, чтобы я за аул вышла, и спустили собак, меня собакам порвать. Я молюсь Божьей Матери: „Ой, спаси, ой, помоги!“ Уже хрипят сзади… Я оборачиваюсь и на них: „А-а-ав!“ А они как раз хотели меня хватать. Но почему-то не захотели. Три собаки сели на задницы, каждая выше меня ростом. Я молюсь: „Божья Матерь, помогай! Божья Матерь, помогай!“ Собаки сидят рядом и смотрят, а люди стоят далеко и тоже смотрят. Вдруг собаки поднялись и — „гав-гав“ — пошли от меня».

Всего несколько километров оставалось до поселка, где жила мама. Обессиленная и напуганная, Марта присела на придорожный камень, на плиту чьей-то одинокой могилы. В этот момент мысленным взором и увидела ее, сидящую на могиле, мама. Два дня мама уже не принимала пищи, думали — умирает. Стала бредить, говорит: «Я вижу Марту в латаной одежде. Она скоро придет».

И Марта пришла. Мать ожила с ее приходом. А через два дня, продав крепдешин и мыло, подмаслив кого надо, они отправились в обратный путь. Он был не менее тяжкий. Чуть не лишились они жизни за перьевую подушку, которую взяли с собой, и рукавицы. И то, и другое пришлось отдать налетчикам. С обмороженными руками, обобранные до нитки, они добрались до Бугуруслана.

Мать работать уже не могла, в больнице выдали справку — расширение сердца. И Марта вкалывала в две смены. В литейном цехе, на погрузке всегда перевыполняла норму. Не из идейных побуждений — на одну зарплату двоим прожить было невозможно. Товарки на нее за это обижались, точили зуб. «Ошшень хотель меня убить». За хорошую работу ей выпала путевка в Москву. А во время ее отсутствия на заводе произошла авария, рухнула крыша и похоронила под собой всех ее недоброжелателей.

— Божья Матерь и Леон Мессис мне всегда помогаль, — говорит Марта.

Священник Леон Мессис, немецкий святой, умерший в Алжире в 1947 году, недавно канонизированный. Когда Марте попала в руки книжечка о нем, в портрете на обложке она узнала того белобородого старичка, что спас ее однажды… Леон Мессис на той обложке как две капли воды похож на иконографический образ Николая Мирликийского. Все святые в чем-то очень похожи… И не так важно, кто из них помогал ссыльным немцам в Сибири. Важно, что помогал…

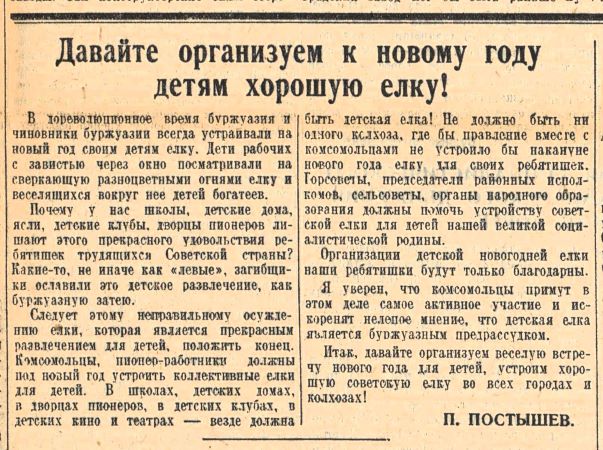

Иллюстрация: разрушенная кирха св. Марии, село Каменка, Саратовская область. Фото: Александр Сухарев, Instagram @13_pilot