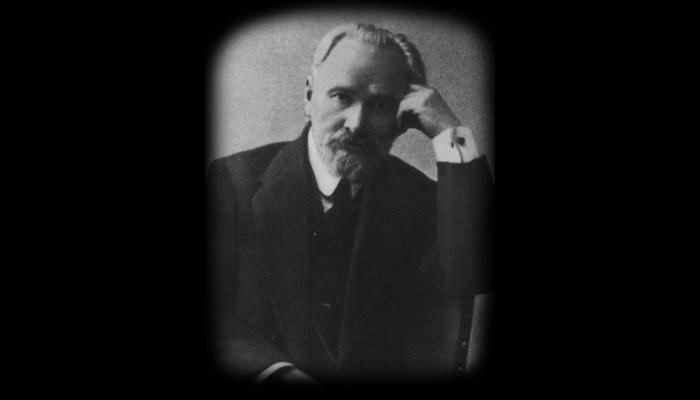

Веянье веселого ужаса. Заметки о поэзии Павла Васильева

13 апреля 2024 Александр Зорин

Из книги «Выход из лабиринта», М., 2005.

В начале шестидесятых годов на прилавках книжных магазинов валялся уцененный том стихотворений и поэм Павла Васильева. Выпущенный Госиздатом солидный том в крепком переплете стоил позорно дешево: 30 копеек. Я скупал его пачками и дарил своим знакомым, советуя не обращать внимания на оглавление, где мелькали устрашающие названия, вроде — «Песня о Ленине», «Товарищ Джурбай», «Демьяну Бедному»… И в самом деле, какой приличный стихотворец мог всерьез принимать бедного Демьяна, о котором, к тому же, стало известно, что он в зловещие времена чисток и писательских арестов успешно мародерствовал, — забирал все лучшее из конфискованных библиотек в свою, оборудованную в Кремле.

Потепление политического климата после XX съезда партии действовало и на общественную жизнь, и на литературу. На месте вечной мерзлоты захлюпало «оттепельное» болото. Ура-патриотическая поэзия отступила в небытие. Бедные, жаровы, безыменские, уткины и прочие водоплавающие громоздились грудами в тех же магазинах, пока недремлющий Книготорг не сплавлял их на безропотную периферию.

Поэзию Васильева устрашающая идейность могла, конечно, скомпрометировать. Наугад открывалось: «Здесь просится каждый набухнувший колос в социалистический герб». Или подозрительно-знакомое: «В какой другой стране еще такая вольность есть и братство?» И уж совсем неприличное: «…мы живем в стране хорошей, где зреет труд, а не война».

Однако меня не оскорблял этот пневматический пафос. Он характерен для эпохи первых пятилеток, слился с нею, как новояз, как абракадабра аббревиатур: МОПР, ОСОАВИАХИМ.

У Васильева идеология соприкасалась с поэтикой по касательной. Но действовала как возбудитель подлинной энергии. Так, изъятые из земных недр моря нефти оставляют полости, вызывающие сдвиги земной коры, тектонические сбросы, землетрясения.

Природа, как известно, не терпит пустоты. Свято место пусто не бывает. «Очищенное» от святости, оно тут же отдает себя идолу, идеологии, идее (семантически близкие понятия).

В Васильеве клокотала энергия потрясающей мощи. Она завораживала, как будто вырывалась из жерла действующего вулкана вместе с лавой и пеплом. Лава не остыла по сей день и, выражаясь языком геологии, содержит в себе редкие элементы, а взвихренный «передовыми» идеями пепел покружил в воздухе и опал.

Его творчество сопоставимо с катаклизмом — явлением природного порядка, включенным в круговорот вещества. Никакой метафизики, — если забыть, что поэзия все-таки дитя гармонии и тяготеет к началу духовному, сверхприродному. Но дитя гармонии бывает вскормлено той духовностью, что некогда внушила нашим прародителям соблазнительную власть над миром.

Талант — категория нейтральная. Его развитие и полнота зависят от духовности, которая его питает, разрушительной или жизнетворной. Бог дал поэту талант, страна, бурлящая революционными токами, напитала его от своих щедрот.

СТРАНА — одно из самых употребительных слов в васильевском словаре. Как будто смысл, заключенный в этом слове, носит бытийный оттенок. Революция посулила народам сверхнациональную общность — сначала в размерах страны, потом всего земного шара. А Васильев — родом из Казахстана… Азия, которая у нас в крови, давала себя знать с удесятеренной силой в этнической близости. Сверхнациональное единство имело для него смутное, но очень важное значение. Это был эмбрион религиозного сознания, вытесненный патриотическим чувством, обращенным к СТРАНЕ — к безликому большому, не имеющему лица: «Мир огромен, и подруги молча вдоль него стоят». Дети революции, отринув Божью — Отцовскую — любовь, остались даже не с матерью-землей, ас матерью-страной, которая для всех обернулась мачехой и которую, такую разноплеменную, они совсем не знали. Как слепые котята, они расползлись по ее телу, ощупывая незнакомую местность, ее черты, ее морщины.

Павел Васильев вырвался из родного Павлодара совсем юношей и лет пять колесил по Сибири, Дальнему Востоку, Алтаю. Азарт узнавания требовал новых и новых впечатлений. Из Хабаровска он пишет своей подруге: «Мне необходимы морские купания и „веселая жизнь“ — т. е. жизнь, полная развлечений…» А дальше с неюношеской проницательностью — о том, чего, может быть, ему недоставало всю жизнь, но что человек не может обрести без Божьего благословения: «…Ира! Передо мной открылись сейчас очень широкие перспективы. Я полон творческой энергии, и все же порой мне бывает неимоверно грустно. Чего-то не хватает. Чего — сам не пойму. Я ищу успокоения в вине, в шумных вечеринках, в литературных скандалах, в непреодолимо трудных маршрутах, в приключениях, доступных немногим, — и нигде не могу найти этого успокоения. Бывают минуты, когда мир пуст для меня, когда собственные достижения мои кажутся мне ничтожными и ненужными…

Где-то внутри меня растет жадная огромная неудовлетворенность… Чего надо еще мне.

Изъездить весь мир? Я делаю это. Вина? Оно есть у меня. Денег? — Я не нуждаюсь в чересчурных деньгах, а необходимое у меня всегда есть.

Славы? — Я уверен, что приобрету ее…

Любви?.. Может быть, именно этого недостает мне. Любви — этого всепожирающего огня, этой волны чувств человеческих я еще не испытал… Но порой во мне вспыхивает нежность, теплая, восхитительно звучащая нежность…»

Новые впечатления… Он имел их в избытке, отрабатывая талантливой очерковой прозой и поэзией. Это была заказная продукция. Условия заказа исключали серьезный анализ событий и впечатлений. Впрочем, взгляд поэта совпадал с общепринятым, рассекшим мир на две половины: черную и белую. На самом же деле он славил мир, который был рассадником войны. Азартно призывал: «Чтобы республика зацвела, / Щедрой рукой посеем свинец». Знал ли, что передразнивает библейскую мудрость: «Они сеяли ветер… пож­нут бурю»? (Осия, 8.7)

Хаос, вызванный революцией, сорвал с мест целые народы. Пустели деревни, разбухали города, вырастали новые поселения. Большевикам пришлось снова ввести паспортный режим, чтобы приостановить миграцию. Строгий паспортный режим особенно помог им в пору насильственного переселения народов. Подвижное, а точнее, подвешенное состояние естественно для человека советской эпохи. «Мы живем, под собою не чуя страны» (Мандельштам) сказано довольно мягко для человека, находящегося в пасти зверя, тоталитарного государства. Родина-страна, как гойевский Сатурн, пожирала своих детей. До Васильева еще очередь не дошла, хотя холодок ее клыков он уже отведал. Но — чтобы проглотила совсем… В это он поверить не мог, как не верит цветущая молодость в скорую старость.

Его родина была сказочно свирепа и несметно богата. От нее унаследовал он лютую силу изображения. От нее, а не только от семьи. Отец — учитель математики — имел деспотический характер. Дед — церковный староста — загонял внуков в храм, выстаивать обедню. Бабушка — тоже религиозная, но при этом известная в округе ворожея. Его окружало то самое православие, что воспитало не одно поколение безбожников. Попы, которых он поминает в поэмах, — пузатые, пьяные, алчные — написаны явно с натуры. Архиерейское богослужение — тоже: «…распускался павлиний хвост, / Византийский, / Глазастый / Хвост православия». Религиозные ассоциации возникают в странном сближении. Например: «…топор нашаривал в поленьях… как середь ночи ищут крест». Или: «Лентою пулеметной перекрестись, матрос». Или: «Сквозь зубы молитвенно матерясь». А то и еще хлестче: «И покуда хлеба крестили, в пузо всаживая им нож». Это не бравада дозволенного богохульства. Это глубже. Это наболевшая месть. За суеверие, за невежество и насилие. За самодовольство, распустившее в церкви павлиний хвост. Накипевшая горечь, как у Есенина, который подал пример обдуманной мстительности: «Тело, Христово тело выплевываю изо рта».

«Во всем виноваты священники», — говорит один из героев романа Грэма Грина «Сила и слава», посвященного судьбе церкви в антиклерикальном государстве. Во всем или не во всем — не нам судить… Но суд Божий начинается, по слову пророка, с суда над домом Божьим, то есть над церковью, и русская революция, и близкая к ней мексиканская еще раз напомнили об этом в XX веке.

Однажды Павел был исключен из школы на месяц и выпорот отцом за то, что сломал крест на церковной ограде. А сломал, мстя грамотному священнику-обновленцу, который на публичном диспуте бойко побивал антирелигиозников и одержал над ними полную победу. Павлу это показалось несправедливым, и он свою правоту доказал поступком.

В «Автобиографических главах» он вспоминает о доме: «Рыщет свет лампад, / В углах подвешен. Книга „Жития / Святых“, псалмы». Это жутковатое «рыщет» перебрасывается от мигающего света к стоящему за ним лику… Традиционный религиозный уклад не преподал ему примеров святости. Возможно, что их и не было в обозримом окружении, зажиточном и беспросветном.

В отличие от Есенина и Маяковского, чей богоборческий пафос укоренен в библейском подтексте, про Васильева можно сказать, что Книга книг для него не существовала, будто он никогда ее в руках не держал. Христианство становилось атрибутом отмирающей жизни, и интерес к христианству он испытывал нулевой.

«Дышал легко станичный город наш, / Лишь обожравшись — тяжко». Понятно, что он бежал от этой утробной жизни и потом зарекался: «Ни за что не вернусь назад». Более того, все, что было дорого матери, он «на пути своем» уничтожает, чувствуя «звериное дыхание» молодости за собою. Прошлое надо вычеркнуть из памяти и забыть. Вот оно, первое поколение убежденных манкуртов. Это отвращение от прошлого тоже близко есенинскому: «И молиться не учи меня. Не надо! / К старому возврата больше нет». Только Павел Васильев несравненно решительнее в своих зароках: для памяти, если она поворачивается к старому, он «приготовил кнут», чтобы хлестать «ее по морде домоседской». Прошлое не имеет никакой цены, оно обветшало, истлело, ни с каких кораблей современности его сбрасывать не надо, оно само себя потопило в поступательном ходе времени: «Зеленые стрелы взошедшей пшеницы / Проколют глазницы пустых черепов». Заманчиво «найти башку, потерянную в поле», то есть отрубленную когда-то в гражданскую войну голову, «и зачерпнуть башкою той вина». Подобная удаль, навевающая веселый ужас, очень характерна для умонастроения поэта. Как будто ему неведома цена человеческой жизни. Для природного цикличного бытия жизнь и смерть тождественны.

Особей, объединенных в стаю, роднило «одно чутье, темное, как у волка, — кровная с революцией связь». Кровь — знак племени, та самая материальная сила, которая, перетекая из сосуда в сосуд, неистощима, как перпетуум мобиле. Базаровский нигилизм, отрицающий посмертную жизнь, увенчивался лопухом на могиле: все, что останется от человека. Васильевский оптимизм окрылен верой, что вырастет дуб, а не лопух. А он-то уж «череп развалит, высосет соки, / чтоб снова заставить их жить и петь». Такая вот диалектика бессмертия, нацеленная на светлое будущее.

Советская литература всегда гордилась тем, что усвоила уроки натуральной школы. Ее адепты охотно приняли бы Васильева в свои ряды. Его большие вещи, эпического склада, и многие мелкие, похожие на фрагменты поэм, близки по фактуре к физиологическому очерку. Предметы, отношения, характеры выписаны крупно и впечатляюще. В них заложена сила, измерение которой одно — физическое. А действие ее направлено в основном на разрушение. Разрушению сопутствуют завораживающие краски и бешеная энергия.

Кто из русских классиков не коснулся дикости наших нравов, народных обычаев. Охотники помериться силой выходили стенкой на стенку. Но у Васильева эта старинная отеческая забава приправлена небывалой яростью: «Хари хрустят, бьют сатанея…» Хрипящие и свистящие согласные придают красочность изображению. Поэт неистощимо богат на убийственные детали, на убойные краски. «Дед мой был / мастак по убою, / Ширококостный, / Ладный мужик». А внук мастак по изображению всяческих казней. Та, в которой забивается бык, написана фламандской кистью, но и с упоением, какого не знали европейские художники. Эта казнь по страсти и беспощадности походит на другую, где богатый мужик рушит топором иконы. И там и здесь один ухарский взвизг «И-эх! си­лушка, силка!!!» И хотя мужик себе на уме: «Иконы всегда способно завесть», и хотя он всерьез обижен на Бога, допустившего колхозы, протест его — не против Бога и не против советской власти, а против абсурда, громоздящегося в виде того и другого. Происходит взрыв, аффект, с которым не способен совладать душевный человек. И это не «упоение в бою». А упоение убийством беззащитной жертвы. Безудержность такой казни дана в «Соляном бунте», когда казаки проучают взбунтовавшихся киргизов. Позволю себе длинную цитату; веселый васильевский ужас отпечатался здесь очень рельефно, явив себя в человеческом материале. Казак

«Федька Палый

Видит: орет тряпье —

Старуха у таратаек, —

Слез с коня

И не спеша пошел на нее,

Весело пальцем к себе маня:

— Байбача, отур,

Встречай-ка нас

Да не бойся, старая!.. —

Подошел — и

Саблей ее весело

По скулам — раз!

Выкупались скупы

В черной крови…

Старуха, пятясь, пошла, дрожа

Развороченной,

Мясистой губой.

А Федька брови поднял: — Што жа,

Байбача, што жа с тобой?..—

И вдруг завизжал —

И ну ее, ну

Клинком целовать

Во всю длину.

Выкатился глаз

Старушечий, грозен,

Будто бы вспомнивший

Вдруг о чем,

И долго в тусклом,

Смертном морозе

Федькино лицо

Танцевало в нем.

Рядом со знатью,

От злобы косые,

Повисшие на

Саблях косых,

Рубили

Сирые и босые

Трижды сирых

И трижды босых».

Так на идейном, заряженном классовым сознанием всплеске кончается эта жуткая сцена.

Криминалисты замечают, что беззащитность жертвы может разбудить в убийце садиста. Злоба бывает столь безудержна, что убийца наносит и наносит удары уже по бездыханному телу. Его объектом, как мы видим, могут быть и человек, и животное, и святая икона.

Ярость оборачивается полным безразличием к миру и даже бесчувствием, живая материя приравнивается к неживой. «Бьют пулеметы на базаре / По пестрым бабам и горшкам». Что человек, что горшок — без разницы: все прах и глина. Это из стихотворения «Лагерь». Эпизод гражданской войны. Сработано пером спокойным, профессионально холодным. Привычные будни бойни, ее проза. Все в одной куче — «И рыхлое мясцо арбуза / И кровь на рваном рукаве». Будничная жизнь, будничная смерть: «И двух в пальто в овраг соседний / Конвой расстреливать ведет» — финал стихотворения. Все так привычно, так обыкновенно, что зевать хочется. И эта безучастность, выворачивающая скулы, не менее страшна, чем упоение казнью. А по сути, тут две стороны одной плоскости, того усеченного взгляда не отличающего жизни от смерти.

Извечная тяга России к Востоку простирается по плоскости. Будда потому так неотмирно спокоен, что свидетельствует: жизнь есть смерть. Это, правда, слова Льва Толстого, на философию которого повлиял буддизм. Россия, не наставленная в христианской вере, подвержена восточным и другим верованиям. То, что мы скифы, стало очевидно Блоку два месяца спустя после октябрьской революции. Но — кто мы сегодня?..

В «Соляном бунте» следующая за изображением побоища глава посвящена гульбищу. И являет картину такого же безудержного погружения в стихию. Побоище и гульбище стоят так близко, так взаимопроникновенно, что разница между ними формальная. Сближению помогают и взятые в скобки воспоминания о кровавой расправе. Они вплетены в контекст праздника и только поддают лиха «веселому веселью». Под дробот и стукоток бешеной пляски («ноги в пол стучат, как копыта») вспоминается: «А казаки-мужья / В походе том / Азиаткам / Задрав подол, / Их отпробовали / И с хохотом / Между ног / Забивали кол». Плясовая интонация стиха, оперенная дактилической игривой рифмой «в походе том — с хохотом», выносит это веселое злодейство за пределы моральной оценку — по ту сторону добра и зла. Сближение, а точнее, слияние радости и ярости — частый поэтический прием, яркая краска на его палитре.

Эта картина напоминает победное пиршество монгольских ханов, которое они устраивали на бревенчатом помосте, положив под него связанные тела пленников. Стон и хохот растворены в одном воздухе. Пиршество и смертоубийство действенно соединены. Единый процесс жизненного цикла. Жестокий обычай кочевников, еще не познавших милосердного Бога. Этот художественный прием — главная пружина васильевской поэтики — являет состояние души, переполненной полярными чувствами, слившимися, слипшимися в неслиянно-неразрывное «весело, люто». Вот один из многочисленных эскизов такой души: «И харя с красными белками / Цыганская от злобы ржет». Весело-люто показатель человеческих отношений, не тронутых христианской этикой. Русский язык узаконил ласковую грубость.

Портрет батьки атамана Фомы схож с богатырем Евстигнеем и с другими народными героями. Все они складываются в портрет русского бунта — «бессмысленного и беспощадного» (Пушкин). У них одно — выразительное и свирепое — лицо. Все они пьют чайными чашками кумыс, самогон или водку. Каждому из них привычно орудовать штыком или руками в наваленной на столе снеди. И все однозначно порешают врага в его логове: «Ворвавшийся выборжец / Всем телом, / С размаху / Загнал ему (то есть врагу. — А. 3.) в заклокотавшее горло / Штык». Замахиваются и повыше: «Саблею небо руби сплеча, / Чтобы заря потекла по ней». А если надо выжечь аул, то непременно «вырвать ему горячие ноздри…». Со вкусом они исполняют свой долг, со вкусом и завораживающим мастерством повествует о них поэт.

Васильев писал свирепой кистью не только батальные полотна, но и пронзительную лирику. Любовь и боль в ней не разведены. А от иного пейзажа пахнет вдруг таким безлюдьем, таким безысходным холодом… «Камыш высок, осока высока, / Тоской набух тугой сосок волчицы,/ Слетает птица с дикого песка,/ Крылами бьет и на волну садится». Дымящиеся тучи идут на убой, цветы с глазами кровяными по-псиному разинули рты, река «голову каждой своей волны» мозжит «о ребра скал», художник Христолюбов, пишущий на холсте не то, что хочет, — в помрачении, а может быть, вдохновении, — бьет кистью по холсту, по рылу ведьмы. Скорее всего этот творческий экстаз есть помраченное вдохновение, когда демоническая сила диктует свою волю, свою поэтику. «Белоперого снегу повсюду / Столь навалено,/ Будто целую ночь били красноклювых гусей». Красота у него чревата ужасом или предчувствием ужаса. Школа, которую получил поэт в начале жизни, не имела противоядий от жестокости. Ими могут быть только христианские установления, вера в то, что скорбь мира преодолима, уже преодолена. Свирепость васильевского темперамента как-то связана с неустроенностью мира. Но только поэт не скорбит по этому поводу, он разъяряется. Всеобщей неустроенности он ничего не может противопоставить, кроме рыка, ослепительной ненависти и шитого белыми нитками «научного» агитпропа.

Он был, наверное, бесстрашным человеком. Но это бесстрашие безумия, не знающее глубины пропасти, в которую прыгает. Не имея трепетного отношения к жизни, невозможно по-настоящему ее ценить и знать. Невозможно поверить в реальность смерти, в окончательную реальность небытия, откуда нет выхода. Все условно в этом отчаянном незнании: возвышенное и низменное, отвратительное и прекрасное, доброе и злое, золото перемешано с дерьмом, плевки с жемчугами. Их тождество не выходит за рамки эстетической оценки, ибо иного критерия ценности не существует.

В привязанности к безумному в мире, в постоянном ощущении, что «на смертях замешенный воздух густ» видна скорбная несвобода бунтующего человека. Боязнь, да и бессилие вырваться на ту высоту, откуда Творец мира сего видел мир прекрасным…

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх… боящийся несовершен в любви» — эти характеристики к Васильеву не подходят, особенно последняя. То, что несовершен, это точно. Чего он не скрывает, понимая любовь уж очень «по-азиатски», выбирая, как шах в гареме, себе очередную утешительницу. Он не раскаивается в измене возлюбленной, но, признаваясь в этом, великодушно успокаивает: «Ничего, дорогая! Я баловал с этой, / Ни на каплю, нисколько ее не любя». В пору тотальной коллективизации, когда, по слухам, большевики намеревались обобществить даже жен, поэт говорит о возлюбленной как о единственной оставшейся у него собственности. Рискованный выпад из общего идейного ложа. «Спи, я рядом, / Собственная, живая, / Даже во сне мне не прекословь». Там, где обретается полная свобода, то есть в любви, поэт требует непрекословного подчинения. Любовь понимается не как жертва собою, а как власть над другим. Властность отношений, неравенство полов чувствуется во всей васильевской лирике. Даже там, где он спокойно и щедро живописует — и в честь Натальи, и в честь Анастасии, и в честь Елены, и в честь других избранниц.

Но кто же ему мог подать пример жертвенной любви? Семья, недалеко ушедшая от нравов Домостроя?.. Христос, задвинутый в темный угол, куда Васильев без содрогания смотреть не мог? Пушкин, Есенин, которых он боготворил?

Пушкин, в то время препарированный пушкиноведом Щеголевым, являл образец ветреного поведения, дозволенного любимцу муз… Советское пушкиноведение, повязанное догмой, уже набирало обороты и лепило образ поэта по своему подобию.

Есенин?..

Влияние Есенина было основополагающим — и на поэзию, и на жизнь. «Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха, — / Все равно любимая отцветет черемухой» — этот есенинский наказ он осуществлял с горячностью алчного ученика: хоть час, да мой. А в озорствах и бесчинствах, пожалуй, превзошел учителя.

Есенин в пьяном помрачении мог раскроить пивной кружкой голову своему верному другу — повод был ничтожный. И процедить сквозь зубы, нисколько не беспокоясь за его жизнь (друга, залитого кровью, увезли в больницу): «Меньше будет одной собакой». Звероподобие в человеческих отношениях оказывается нормой там, где не знают нравственного закона. Павел Васильев был тоже скор на расправу: на голову своего однофамильца, пишущего стихи, он опрокинул однажды сковородку с яичницей — дабы не позорил фамилию или заменил на другую.

Вот случай, который мне рассказал его современник, тогда вхожий в литературные круги. Группа писателей из Москвы, среди них Васильев, приехала в какую-то южную республику. В ресторане под открытым небом их обслуживала красивая официантка. Все были пьяны, но отрезвели мгновенно, когда Васильев потребовал от писательского начальства эту женщину к себе на ночь, угрожая, что, если желание его не будет уважено, использует у всех на глазах козу. В серьезности его намерений никто не сомневался. Коза, привязанная к колышку, паслась неподалеку. Как поступило писательское начальство, не знаю, но, когда в Москве на собрании стали его за эту выходку прорабатывать, Васильев отмахнулся и главному обвинителю сказал: «А чем коза хуже твоей жены?»

Сам Горький не выдержал и выступил в печати против «веселых» подвигов Васильева со товарищи. Поэт ответил ему покаянным письмом. Но потом снова сорвался, надебоширил и был исключен из Союза писателей.

Судьба Есенина не давала ему покоя. От есенинских интонаций он не был свободен и в зрелом возрасте. Вообще печальное влияние Есенина на так называемых поэтов из народа — от сохи или от станка — докатилось до наших дней. Принятые в Союз писателей, они пропивали в ЦДЛе свои ущемленные дарования, хулиганя и плача есенинской слезой. Влияние «князя песни русский», так величает его Васильев, пагубно действовало только на почву, не обработанную настоящей культурой.

Васильев сравнивает талант Есенина с богатырской силой, которая, «плечи немыслимые топыря… вымахивает через плетень, / Неся кулаков пудовые гири». Это сравнение больше подходит самому Васильеву. Есенин обладал «небольшой, но ухватистой силою», как он о себе написал.

Авторитет силы — непререкаем. Сипа всегда права, чего бы ни вытворяла. В восторге перед ее ощутимым весом и видом есть что-то наивно-детское, простонародное. Восхищение, смешанное с ужасом, какое бывает у человека, не знающего, что сила Духа сильнее силы мяса, что страшного Голиафа победил имеющий веру юный Давид.

Смешение понятий и чувств синхронно отражается в языке. Кому не приходилось слышать странный возглас: «Ужасно красиво!» Однако ничего странного и алогичного нет в этом словосочетании. Красота бывает ужасной для того, кто лишен духовного зрения.

Но вернемся к васильевскому героизму, вымахивающему через плетень. Это о нем пословица: силу солома ломит. Есенина повалила, считает поэт, солома — бессильное лицемерие, которым он был окружен в лице мнимых друзей. По этой логике, «друзья» его захвалили, споили, а потом убили. По этой логике, повсюду выискивающей внешнего врага, сила сама себя сломить не может. А между тем в необузданной, в ней зреет самоубийственная тяжесть. Как в яблоневой ветке, отягощенной плодами, под которую вовремя не поставлена опора. «Бей в эту подлую, падлую мреть…» — срывается Васильев на крик, видя перед собой маячащую солому там, где Есенин увидел свое отражение. Он бросил тростью в зеркало и на мгновение пришел в себя, понял, что призрак «Черного человека», померещившийся ему, — это он сам. А Васильев стал звать на помощь (площадной, придающий храбрости крик), да не кого-нибудь, а революцию, очищающую от врагов: «бей, не промахиваясь, по ним!..» Безотчетное есенинское «Бейте в жизнь без промаха» у Васильева развернулось прицельно по врагам революции.

Блок заметил в юном Есенине характерное движение: схватить, прокусить. Если бы судьба свела его с Васильевым, он бы заметил движение куда опаснее: удушить, заколоть, загрызть. Эта разница отчетливо заметна в любви, в проявлениях нежности. У Есенина читаем: «Руки милой — пара лебедей / В золоте волос моих ныряют». У Васильева: «И когда я душил ее руки, как шеи двух больших лебедей…» Он душил не руки, а настоящую любовь, по которой томился с юности, которая зиждется не на силе, а на доверии, о которой сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1Кор. 13.4).

В больших лирических стихотворениях, похожих на исповедания, часто присутствует гражданский мотив. Глубоко интимное неотделимо от проблем, которыми живет СТРАНА. Разумеется, тех, что освещены в прессе и дозволены к обсуждению. Например, голод на Украине, унесший миллионы человеческих жизней, обсуждению не подлежал ни в каких произведениях — ни в лирических, ни в гражданских. Не исключено, что до Васильева доходили слухи, но он затыкал уши, «убегая от сомнений прочь». Здоровая красота, дородность и доступность возлюбленной («Стихи в честь Натальи») могла произрасти только в здоровом обществе, в счастливой стране, сколоченной по пословице: в здоровом теле — здоровый дух. Оттого рядом с пышнотелой русской красавицей в ситцевом сарафане выступают колхозные трактористы — богатыри, как на подбор: «мыты, бриты, кепки набекрень». Даже в разговор с матерью — проникновенно-сердечный — втесалось идеологическое нечто: «Есть черное знамя и красное знамя… И красное знамя мы несем». Ушибленность идеологией сказывается на человеке, на всей его деятельности в так называемый посттравматический период, который может начаться с родовой травмы. Но при отсутствии нравственного закона на что-то же надо опираться…

Наши беды, которые мы сейчас расхлебываем, принято валить на революцию. Мол, с нее начался отсчет бесчеловечности и произвола. И то и другое в избытке пребывало в русской душе и во времена соляных бунтов, описанных Васильевым, и еще раньше. Пребывало издавна, но только в локальных дозах, как у васильевских, осоловевших от крови казаков или какой-нибудь леди Макбет Мценского уезда.

Революция, упразднив «заигрывания с боженькой» (Ленин), давала добро на осуществление зверств широкомасштабно. Русская интеллигенция, не услышавшая Нагорную проповедь, присягнула силе, видя в ней единственное спасение от всеобщего хаоса. Цветаева так и сказала Маяковскому в Париже — пришла на его вечер, — «там, у вас сила». И уточнила: «Но правда — здесь».

Русская интеллигенция слилась с народом в экстазе идолопоклонства. Сила, несущая «кулаков пудовые гири», и была тем идолом, обольстившим наивно-детское и изощренно-культурное мировосприятие. У Васильева она пугает и очаровывает одновременно. Чары, магическое притяжение — вот что притягивает в харе с красными белками. Наивных интеллигентов всегда пленяла магия силы, исходящая и от уголовников всех мастей — от лагерных блатных («социально близкие») до сегодняшних нуворишей.

Но сила духа — это тоже действие, которое в земных пределах может иметь видимую величину. Вспомним снова библейского Давида. Он был и силен и ловок, а не только богопослушен. Будучи пастухом, он расправлялся с дикими зверями, нападавшими на стадо. Сила и вера действуют только в одной последовательности: где вера, там и сила. И никак не наоборот.

Но есть природные ресурсы, и они дремлют в каждом народе, пока не бывают востребованы Святым Духом или выпущены, как из сосуда Пандоры. (Зевс послал к людям богиню Пандору, как «прекрасное зло».) В поэзии Васильева мы видим, что эти ресурсы колоссальны, их потенциальная мощь — непредсказуема и что они уже выпущены на поверхность (Достоевский называл их «трихнинами»).

Когда-то я видел извержение Толбачека на Камчатке… В отличие от вулкана, за которым мы наблюдали на расстоянии, поэзия такого же накала допускает приблизиться вплотную к огнедышащему кратеру и заглянуть в него. Заглянуть и увидеть народную душу — веселую и ужасную одновременно; ужасно-веселую — без иноземных примесей и рефлексий.

В 17-м году Марцинковского, известного проповедника слова Божьего, поразила эта отчаянная веселость. Какой-то солдат, бахвалясь, громко рассказывал о своих подвигах — убийствах и грабежах. «Разве Христос в Евангелии учил так делать?» — спросил он солдата. Тот ответил: «А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали… А что в ем писано, того не знаем». И заключает проповедник: «Поистине, «гибель народу без слова Божия».

Его арестовали в 37-м году. Поэту только-только исполнилось 27 лет. Эдакую буйность могли ли не арестовать, когда выкорчевывали все подчистую…

Ему попался честный следователь, — были, оказывается, и такие — Илья Игнатьевич Илюшенко. Правда, и поплатившийся за свою честность. Васильева он вызывал на допрос, сажал за отдельный стол, вручал карандаш, бумагу и говорил: «Пишите стихи, прозу, что хотите. У вас свое дело, у меня — свое». И будто бы остался после этих «допросов» чемодан рукописей… Так это или нет, кто знает… Кто может сейчас проверить, как он погиб. Но если то, что я слышал, легенда, то удивительно подходящая к его характеру. Будто бы его расстреляли при попытке к бегству. Накануне предупредили: завтра вызовут на допрос, но поведут в другое место, туда, откуда по стене спускается лестница. А уж внизу верные люди будут ждать с машиной. Как бы предупредили о побеге. Он — поверил. И назавтра, когда его привели на это место, он весело спросил: «Ну, где тут ваша лестница?» Повернулся, и конвойный выстрелил ему в затылок.

Он рухнул, как та плодоносная ветка, не имеющая опоры. И может быть, на ощупь, шаря вокруг себя в темноте, он все-таки ее искал. В послании к друзьям из тюрьмы — едва ли не последнее стихотворение — он признается: «Верится, верится, как собаке, а во что — не поймешь…»