Выход из лабиринта. Марина Цветаева

6 февраля 2024 Александр Зорин

Из книги «Выход из лабиринта», М., 2005.

9 октября 1962 года выдалось солнечным.

Горстка молодых людей толпилась у ворот Новодевичьего кладбища, куда должны были в тот день привезти из Елабуги прах Марины Цветаевой. Таков был слух, а возможно, что и намерения писательского начальства, которому могло быть неведомо, что могила Цветаевой затеряна. Возможно, и послали в Елабугу какую-нибудь комиссию, надеясь отметить семидесятилетие поэта славным перезахоронением. Мы — молодые поэты — пришли к Новодевичьему утром и проторчали там, никого не дождавшись, до позднего вечера.

Только-только вышла серенькая книжечка ее стихотворений, попавшая ко мне, увы, год спустя после той несостоявшейся встречи. А тогда я знал понаслышке, что Цветаева великий мастер стиха и давно узаконила корневую рифму, которой эффектно фехтовали популярные стихотворцы, а мы принимали их упражнения за новаторство.

Кого мы только не читали… Голод по исповеднической правде поднял на поверхность мириады ложных откровений. До чтения Пушкина еще было расти и расти, продираясь сквозь дебри самообразования. Я не пропускал ни одной газетной полосы на стендах, где пестрели колонки стихов. Поглощал все, что печаталось в Москве, в Питере, брат геолог привозил мне поэтические сборники из Иркутска. В любой провинциальной дыре, где оказывался, я разыскивал книжный магазин и увозил с собой местные стихотворные изделия. Такая всеядность не могла не сказаться на вкусе. Наступила интоксикация, которую я смутно почувствовал, — отравление души. И однажды я набил своими сокровищами два чемодана и принес их в букинистический. Букинисты выудили из чемоданов несколько сборничков, остальное я высыпал тут же, у входа, в урну; образовалась гора, и книготорговцы попросили меня отнести гору куда-нибудь подальше.

Но это уже было время, когда с Цветаевой я не расставался и синий том Библиотеки поэта (большая серия) носил с собой повсюду, открывая в транспорте, а то и на ходу, запамятовав какую-нибудь строчку.

Я ею всерьез заболел, как заболевает горячо влюбленный молодой человек. Ее горечь, непримиримость обострили характер. Я стал писать ее стилем, разумеется, эпигонским. Это было полное и безоговорочное принятие ее законов — в искусстве и в жизни. Исповедание веры, которое она начертала на своих знаменах — «ОДНА ИЗ ВСЕХ, ЗА ВСЕХ, ПРОТИВУ ВСЕХ!» — стало моей заповедью. Я заказал красивую дубовую раму под ее увеличенный портрет и смотрел на него, наверное, так же, как она в юности — на портрет Наполеона. Она, между прочим, поместила портрет Наполеона в киот, на место иконы. Как многие ее сверстники она мечтала о революции.

«…Как примириться с мыслью, — пишет она своему другу — что революции не будет? Ведь только в ней жизнь?» В семье никто не мог противиться ее дерзости. Отец, поглощенный искусством и сохранивший нерадостные воспоминания о своем детстве (сын сельского священника), не придавал значения увлечениям старшей дочери. Правда, однажды он сказал одной из дочерей, показав на икону: «Все, кто не знает Бога, кончают самоубийством». Кончать самоубийством тогда было модно, безверие открывало широкие врата Серебряному веку, через которые прошествуют многие наши кумиры. Юная Марина пыталась застрелиться в театре во время спектакля «Орленок». Смерть была бы обоснованной: Ростана Цветаева боготворила. Но, слава Богу, револьвер дал осечку.

Коренные вопросы бытия, мучившие с детства, не отпускали ее всю жизнь. «Что такое человек?», «К чему все?», «В чем смысл всего?» — спрашивала она, вернувшись в 1939 году в Россию, пытая безответную пустоту, потому что окружающие находили эти вопросы отвлеченными.

Конечно, ее поэзия на эти вопросы не отвечает, но фактом своего мучительного бытия задает их непрестанно.

В ту пресловутую хрущевскую «оттепель» и в последующую непролазную слякоть формирование личности моих сверстников начиналось с крайнего индивидуализма. В нашей молодой литературной среде царил дух насмешки, безжалостного сарказма. Что имело давнюю традицию. Еще до нашего рождения не кто-нибудь, а беззлобный Дмитрий Кедрин признавался: «У поэтов есть такой обычай: / в круг сойдясь, оплевывать друг друга». А те переняли эстафету от вольнолюбивых предшественников, которые, живя в пустынном квартале, как об этом пел Александр Блок, — встречали друг друга «надменной улыбкой».

Однако же чувство братства тоже теплилось… Странного какого-то троюродного братства, близости десятой воды на киселе. Потому что в минуты отчаяния хотелось выть «камчатским медведем без льдины» (Цветаева), и никакие компании, которые «нелепо образуются» (Евтушенко), не спасали. Казалось, что спасала Марина Ивановна, разделявшая твою благородную ярость к «бессмертной пошлости» и ко всяким там «читателям газет». Ницше, интерес к которому возрастал в то время, в учителя не годился, хотя его афоризмы запоминались. Не годился, потому что душа искала спасительной любви, тосковала по верности, надеялась все-таки на поддержку. И даже исковерканная мусорным воспитанием, нет-нет да и вспоминала об идеале. А Ницше поучал: «Падающего толкни!» В силу своей горячности и заземленной природы я всегда находился по СЮ сторону добра и зла. Сверхчеловеческая отстраненность настораживала. Звучало красиво, с поэтическим пафосом — Ницше и был прежде всего поэтом. А увлекало цветаевское: ЗА ВСЕХ! ПРОТИВУ ВСЕХ! Это было абсурдом. Как можно, спасая всех, всех отрицать?.. У нее и в жизни так складывалось. Набрасывалась на первого встречного спасательным вихрем и тут же отторгала от себя. Думала, что тянет ввысь из последних сил, а действие выходило противоположным. О чем время спустя холодно свидетельствовала… Тогда я не мог понять, что мерилом ее высот была она сама. А это опасное измерение. Последняя ее записка к сыну так и кончается: «Попала в тупик».

Так вот, Марина Ивановна не знала, как спасать, но спасать рвалась, и это было так по-человечески, так понятно…

Один из коренных русских характеров, изображенных Лесковым, — Катерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда. Живучий образ ослепленной любви, любви убивающей. Той, что возникла в Эдемском саду, когда люди нарушили первый союз с Богом, поставив себя на Его место. Преступая заповедь, они, любящие друг друга, оказываются смертными. Их отступничество повлекло за собой смерть, то есть оказалось самоубийственным шагом. Слепая любовь живет и сегодня там, где не освящена искупительной жертвой. Россия для нее подходящий полигон. Сколько несчастных матерей, не просветленных любовью, исковеркали жизнь своим чадам.

Анастасия Ивановна Цветаева вспоминает:

«Я воспитывала сына в понятиях добра и зла. Марину же интересовали только ум и талант, и она пожала плоды, воспитав сына, который только себя признавал, и дочь, которая всеми интересами своими пошла в отца». И дальше: «Марина не воспитывала детей в понятии добра и зла. Она нарушала пятую заповедь. Она растила идолов». Анастасия Ивановна намекает на то, что у них с сестрой была дурная наследственность, имея в виду семейную ситуацию, неверность Марии Александровны, их матери, своему мужу-профессору. Но русский поэт Марина Цветаева наследовала традиции не только семейного круга. Ее питали сосцы русской культуры, фольклора — со сказками Афанасьева не расставалась. В ней кипела природная сила, не сдерживаемая никакой заповедью — ни пятой, ни седьмой. Ее великий дар, взращенный спартанским мужеством, сравним с духовным богатством, которое имела Россия. Дитя России, Цветаева унаследовала ее характер: жертвенный и… деспотичный в своей жертвенности. Там, где жертва перестает быть добровольной, она оборачивается насилием. Русская революция — яркое тому свидетельство.

Живу — никто не нужен!

Взошел — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —

Жилье свое спалю!

Как это настроение отвечало моим тогдашним неразборчивым сближениям! Ледяное одиночество и сумасшедшее пламя близости. Крайние состояния, которые в отдельности вовсе не чисты, не самостоятельны и продержаться долго не способны. Неправда, что никто не нужен в одиночестве. Безотчетно, безутешно — еще как нужен! Иначе откуда пламенное желание пожертвовать последним, накормить, удержать… Удержать — даже на расстоянии. Он, этот вошедший, ради которого пожертвовала всем, — и мой и не мой, и здесь он, и нет его вовсе! А может, и меня нет, нет моего места на земле, моего дома, который я одним чохом спалила — ради чего? Ради кого? Смутное, отнюдь не благословенное чувство после такой жертвенности. «Просты наши законы: написаны в крови». Цветаева не оговорилась: в крови. А не на скрижалях Завета. И поэтому законы двойственны, природны. Они водят по кругу, все уже и уже стягивая к последней точке, к петле.

В «Искусстве при свете совести» она утверждает обратное: «Если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать добро, поступай в Армию спасения или еще куда-нибудь — и брось стихи».

Как же соотнести безоглядную жертвенность и запрет на нее? Соотнести невозможно. Жертвенность всего лишь порыв. Художественному творчеству полезна и даже необходима, настаивает она, атрофия совести. Пусть не путается под ногами. Нравственный закон к поэту не приложим. А то, что на скрижалях Завета — это для смертных писано, с них и спросится на Страшном суде. У поэта суд иной, тоже Страшный: Суд слова, на котором он, с атрофированной совестью, предстанет, как дитя — безвинен и чист. За слово — отвечает, за поступок — нет.

Искусство — всепоглощающее игровое действо. Втемную — при выключенной совести. И поэт, творя и паря, натыкается на кулисы, на декорации, на реквизит, на публику… И страдает от этого. Как, впрочем, и публика, на которую натыкается.

Ко всему, она еще была близорука, с детства носила очки, и сосредоточенная на ближнем плане, реальной картины мира не видела. Ей, например, казалось в начале Второй мировой войны, что «Россия Чехию сожрать не даст». А Россия, заранее поделив Европу, Чехию поднесла Гитлеру на блюдечке.

Ее отстраненность, ее неадекватность поведения, заметила французская полиция, когда допрашивала о муже, подозреваемом в шпионаже в пользу Советского Союза и в терроризме. И допросив, отпустила на все четыре стороны.

На своих скрижалях она писала, что поэт на службе не у Бога, а у песенного дара. Призыв:

«Исполнись волею Моей!» — не по ее части. Пушкинское напоминание поэту об исполнении высшей воли входило в клинч с ее своеволием.

Проста моя осанка.

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далеких островов! —

пела моя душа, не имея ни друга подлинного, ни крова надежного. Есть далекие острова, мечталось мне, где и сегодня возможно открыть неизведанный мир, новые краски.

Закат Европы еще до шпенглеровских прогнозов многих погнал на Восток — Киплинга, Гогена, Рериха, Гумилева. Оттуда веяло иной реальностью, новой религией. Какова «старая», европейская, узнавать было неинтересно. А ведь цветаевское «с далеких островов» перекликалось с евангельским: «Царство Мое не от мира сего». Тогда этой замены я не понимал. Всякая нездешность казалась неотмирностью, притягательной, как таинственный Таити. Цветаевский голос звучал тоже не от мира сего. От какого — неважно, главное, что не от этого, навалившегося явной безысходностью «на бабочку поэтиного сердца». «Гляжу на след ножовый: // Успеет ли зажить // До первого чужого, // Который скажет: пить». Чужой — здесь ключевое слово. Потому что все чужие, не взирая на степень физической близости. И об этом, как о гарантии «свободы» забывать нельзя. Накормлю, последнее отдам, но все равно чужой, хотя и был на мгновение близким. («Родные ли мы?..» — Так, помнится, называлась повесть моего друга Евгения Винникова). «Ну, а ушел — как не был, // И я — как не была». Как говорится: с глаз долой — из сердца вон. Ненасытная самоотдача — «Жилье свое спалю» — вызывает иллюзию родства, мелькающую череду постояльцев. Но природные силы иссякнут в конце концов, и будет с горечью объявлено: «Пора гасить фонарь наддверный…» В евангельской притче о благоразумном самарянине говорится о левите и священнике, прошедших мимо страдания, переступивших через несчастного. Разве они были неверующими? Возможно, даже шли на молитву в храм засвидетельствовать свою веру. И верующий человек, близкий, казалось бы, к страданию, способен переступить через него и идти, не оглядываясь, дальше. Влечение к ближнему и отторжение от него — то же самое силовое сведение крайностей, как у Есенина, только завязанное цветаевским морским узлом. Импульсивное чувство ненадежно и разрушительно. Сердце, ищущее мира, не может полагаться на импульсивную любовь.

Это по-русски, это в русле нашей истории — бросаться за искупительной помощью, за евангельским откровением не в Церковь, а к писателю — властителю дум. Русская Церковь веками отвращала страждущих. И они, дозревшие до исповеди, потянулись к Гоголю, Толстому, Достоевскому…Но у художника другая харизма!

Совсем не обязательно поэту быть столпником. Пушкин — тому первый пример. Гениальность — не моральная категория. Дар, отпущенный свыше, может быть использован и во зло. Мало ли в человеческой истории Наполеонов! У Цветаевой Наполеон помещался перед глазами, и еще ближе — в сердце. Гений — божество римской мифологии — может быть добрым или злым. Велик соблазн — хвататься за творчество, как за святость? Святость не синоним творчества, хотя без творчества неосуществима.

Художник, любого уровня, может оказаться беспомощным. Марина Ивановна не стеснялась признаваться в этом. Почувствовал свое бессилие и Пушкин, когда его, смертельно раненного, взял на руки из саней Иван Козлов и понес по ступеням в дом. «Грустно тебе меня нести?» — спросил Пушкин.

Святой же, сознавая свое недостоинство, беспомощным и одиноким, наверное, не бывает.

Помощник — Господь — всегда рядом, хотя и страшно сознавать Его присутствие.

Сегодня, когда Россия на ощупь выкарабкивается из выгребной ямы, где так долго отлеживалась, нас еще более мучит желание свести творчество к нравственному подвигу. Отсюда обостренный интерес к личной жизни художника. Соответствует ли идеалам, о которых распинается?.. Россия мучительно ищет пример. Должен же быть!!! Ни в политике, ни в искусстве, ни в Церкви пока не находит. Пример Александра Меня, пророка в своем отечестве, увы, остается за семью печатями.

Порыв Цветаевой-поэта устремлен к высшей правде, к горнему миру. Но, доверившись ее порыву, разбиваешься о мир дольний, которому поэт-человек отдает раболепную дань.

И потому вывести из лабиринта она не способна. А я в пору своей припозднившейся юности искал именно такого поводыря, которого она предлагала в Крысолове, в своем Тезее. Ее откровение — свободы не приносило. И даже напротив, следуя за ее чарующими звуками, все больнее и больнее ощущал себя в плену окружения, в стае крыс, бредущих куда-то…

Из тупика только два выхода: в смерть или на свободу. Можно, конечно, всю жизнь топтаться в тупике, полагая, что это и есть преддверие свободы, ожидающей нас за последней чертой. Но такая межеумочность — не в цветаевском духе. Она настаивает на абсолютной ясности, на исчерпывающем ответе. Она и подтолкнула к Книге Иова.

Иов, сидящий на гноище, о том же спрашивал. Нищий, одинокий, уже полутруп, он вдруг поверил, что все с ним случившееся имеет таинственный смысл и обещает спасение. В нем зародилось доверие к Бытию, и он получил ответ. Доверие к Бытию вывело из тупика Авраама, Моисея, оно поддерживало Деву Марию в самые страшные и непонятные минуты жизни. Но его — доверия — может не оказаться в поэте.

Читая ее письма, как не вспомнить пушкинское:

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

Но при этом битвы и житейские волнения не обошли никого из русских поэтов. Правда, житейские волнения не исключают молитв; чаще всего они-то их и рождают. Цветаевский стон под глыбами судьбы, удесятеренный в письмах, — развернутый комментарий к пушкинским строкам… Но разве поэзией она не преодолевала гнет жизни? «Петь не могу!» — «Это воспой!» Воспеть уже стало невозможно физически. «Полны руки дела», а голова — бредом неисповедимых подстрочников или мыслями о близких. «Когда писать?» Грянул час русской истории, у поэта отняли все, писать стало НЕКОГДА.

Что же, и смысл жизни иссяк? И можно ставить точку? Значит, поэт действительно рожден для сладких звуков, отсутствие которых — для него — превращает мир в газовую камеру?.. Мне, литератору, добывавшему хлеб насущный не литературой, трудно было с этим согласиться. И я догадывался, что ее уход — не выход из тупика. Если и в наше время рождаются поэты, значит, не иссяк источник для их вдохновения и есть откуда черпать сладкие звуки и молитвы.

И тут пришел на помощь опыт ГУЛАГа. Новейшая литература, рожденная под его жерновами. Не просто литература, а небывалый опыт сопротивления смерти. В таких масштабах смерть никогда не сваливалась на человечество. И дух, противостоящий ей, вселял надежду… Дух, подсказывающий, что только приобщение к Истине делает человека свободным.

Мне сейчас роднее не просто сладкопевец, не просто сын, а свидетель Гармонии, воздействие которой он чувствует на себе с детства. Совершенные звуки — это его язык, на котором он сначала лепечет «года в два», а потом свидетельствует о явном и сокровенном, о непостижном, целостном Бытии, о великом Замысле, который для каждого человека — благо.

Куда улетучилась святая Русь, воспетая Нестеровым и Шмелевым? Семнадцатый год не оставил от нее даже облачка. Да была ли она на самом деле? Многомиллионная армия палачей — чекистов, гэпэушников, энкавэдэшников — родилась не в России ли во время, когда как раз возрождался миф о святой Руси? Как шелуха слетела с них религиозность, зато марксистская идеология усваивалась с завидным прилежанием. Марина Ивановна святоотеческую мифологию не жаловала и видела, что русский мужик, по замечанию Толстого, талантлив, но жулик — обладатель той самой гениальности, которая очень даже уживается со злодейством. А мораль — приспосабливалась к обстоятельствам. У вождя — своя мораль, у палача — своя. У холопа, у обывателя, у поэта — все пользовались моралью, как калошами: смотря по погоде… Блок, отчаявшись, в конце жизни написал о себе: «Слопала-таки матушка-Россия, как чушка, своего поросенка». То же самое могла подумать о себе Цветаева. Но она предъявила счет не России, с которой ей ли считаться? Два цветаевских дома, две библиотеки, немалые деньги из банка — все заграбастала себе матушка-Россия. Но что с нее взять! Не ведает, что творит. А кто ведает? Германия, захватившая пол-Европы? Любимая, тоже с детства всосанная с молоком, Германия… Безумный мир! Кто же довел его до этого состояния? Кто ведает? Один Бог… Ему и счет. Пора расквитаться. «Пора — пора — пора //Творцу вернуть билет». Да и куда приехали? В тупик. Нет! «Не надо мне ни дыр // Ушных, ни вещих глаз. // На твой безумный мир // Ответ один — отказ».

Но отказ был и раньше, только наполовину. Принятие-отказ одновременно.

Мой путь не лежит мимо дому ничьего.

А все ж с пути сбиваюсь.

(Особо — весной!),

А все же по людям маюсь,

Как пес под луной.

Принять-отринуть — давнее состояние болезненной раздвоенности.

И сегодня толпы людей, видя ужас враждующего мира, спрашивают: куда же смотрит ваш Бог? Почему допускает столько беззаконий? Вопрошающие хотят видеть в Создателе главное должностное лицо, отвечающее за порядок. Хотели бы иметь больше гарантий в нашей нестабильной действительности. Но не юридические законы устанавливает Творец Вселенной. Прежде всего, Он взывает не к праву, а к совести каждого: не ты ли повинен в крови, льющейся вокруг? Отступничество — твое, а не соседа, не жида, не атеиста, не президента, не царя и прочей неблагонадежности. Чувствовать себя причастным злу и не мириться с ним — удел призванных, рискнувших ПРИНЯТЬ этот мир, как колосящееся поле, где — до поры, до времени — растет еще немало сорняков.

В голове не укладывается, будто она не знала, что богоотступничество — смерть. Что попрание заповедей чревато самоубийством — медленным, на протяжении жизни, или мгновенным. Впрочем, мгновенного, как сама писала, не бывает.

Немцы, поверившие Гитлеру, равно как и русские — своим вождям, ступили на путь погибели, и война — закономерный этап этого пути. Знала. Но одно только знание не умиротворяет душу, которая мечется, как столб дыма над потухающим костром. За год до смерти она уже искала глазами крюк… Она сдалась уже во Франции, когда с горькой очевидностью поняла, на кого работали ее Сережа и Аля — муж и дочь. Дальше жизнь катилась по инерции: возвращение, иллюзорность семьи, безответная любовь к сыну, суррогат творчества — переводы, сердечные самообольщения, боязливая, озирающаяся по сторонам слава.

На протяжении последних сломленных лет судьба не раз протягивала ей руку помощи. Вплоть до собрания — пусть унизительного — в Чистополе, где ее решено было прописать. Продержалась бы месяц… В октябре в Чистополь приехал Пастернак, многие семьи из Татарии перебрались в Ташкент… Но она была уверена, что кругом беззащитна.

Спасти ее могло только ПРИМИРЕНИЕ.

Не оправдание безумства мира, а ПРИМИРЕНИЕ с ним — с безумным, с больным, но не безнадежным. Она и сама уже была «тяжело больна». Как больна языческим христианством Россия, ввергнувшая себя в пучину революций.

Ее детство, да и отрочество связано с Германией. Мать — Мария Александровна Мейн, талантливая пианистка, немка — по отцу. Кровному родству Марина придавала особое значение: «Ах, сила крови!» В письме к Пастернаку: «Кровь старее нас».

Из-за болезни матери, продолжительности лечения, семья не раз жила в Германии. Девочки, Марина и Ася, учились в пансионе. Шварцвальд — сказочная страна их детства. Волнистые долины, пряничные домики, деревянный ангел над входом. Распятие при дороге. «Как я любила — с тоской любила! до безумия любила! —Шварцвальд», — вспоминает она в 19 году в голодной, растерзанной России.

«Во мне много душ. Но главная моя душа — германская. Во мне много рек, но главная моя река — Рейн». Германия «Колыбель моей души».

В юности она восхищается миролюбием немцев. Она — курит, короткая стрижка, высокие каблуки. Никто ее не одергивает, не ставит на место: «давали быть… Это страна свободы. Утверждаю!»

Первые стихи она начала писать по-русски, и по-немецки.

Мама преподавала дочерям уроки музыки, занималась их воспитанием… «От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию». И с детства немецкую литературу. «Когда меня спрашивают, кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен…»

Немецкие просторы в ней стихийно слились с океаном музыки. Но та музыка схлынула в ее поэзию. А в младшей сестре, Анастасии, осталась до конца дней. Неистребимый след любимой Германии не исчез после каторжных работ в советских лагерях и ссылках. Трижды была арестована. Помню, однажды мы с моим другом поэтом Светланом Семененко навестили Анастасию Ивановну в московской квартире. Рояль занимал почти всю ее комнату, куда можно было еле протиснуться.

Она тоже была писательницей, прозаиком, автором нескольких книг. Реабилитирована лишь в 59-м году. А в начале 80-х в приемной комиссии Союза писателей обсуждалось: принимать ее или не принимать в СП. Голоса разделились — многие считали, что рано, написала-то всего одну стоящую книгу «Воспоминания о сестре». А на самом деле книг было больше. Многие рукописи, сказки, рассказы пропали при очередном аресте.

Не сомневаюсь, что такая же участь постигла бы и Марину Ивановну, не реши она сама свою судьбу. В Елабуге, куда она эвакуировалась с сыном, местные органы НКВД сразу взяли ее на мушку. И предупредили по-своему…

А в 1938 году в Париже на вопрос Ирины Одоевцевой, рада ли она будет возвратиться в Россию, Марина ответила: «Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство…»

Равных себе по силе она считала Рильке и Пастернака. Не случайно между ними завязалась горячая переписка. Ее любовь к Германии сказалась на любви к Рильке.

А он боготворил Россию, считал спасительной в современном мире ее историю и культуру. «Все страны граничат друг с другом и только Россия граничит с Богом». Та самая святая Русь в романтическом ореоле, которую в то время на своих полотнах возносили Васнецов и Нестеров. И теперь поминают беспамятные патриоты. Стал учить русский язык. Перевел на немецкий «Слово о полку Игореве», несколько стихотворений Лермонтова, Дрожжина, Сологуба. В России был дважды — в 1899-м и в 1900-м. Цветаева понимала восторги Поэта.

Первая ее остановка в эмиграции — Берлин. И тут же она окунулась в бурную литературную жизнь русского Берлина. В немецкой столице за несколько месяцев написано около 30 стихотворений, несколько переводов, повесть «Флорентийские ночи»… по следам ее бурного очередного романа.

В те годы там было много русских издательств, журналов, газет. Германия как будто распахнула объятья беженцам из России, несогласным с политикой новой власти. Как и сегодня, век спустя… Получит ли спасительные уроки в сходных обстоятельствах сегодняшняя эмиграция…

Но с приходом нацистов положение изменилось. Многие перекочевали в Америку, во Францию. Цветаева, уезжая, припечатала своей возлюбленной стране:

О, дева всех румянее

Среди зеленых гор —

Германия!

Германия!

Германия!

Позор!

На сей раз ее кровная любовь — прозрела. Так же, как к России, где для нее «Теперь все чужое. И враждебное. Даже люди. Я всем там чужая».

Настало время, когда она со всеми своими родинами распрощалась.

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!

Мне совершенно все равно —

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной

В дом и не знающий, что — мой,

Как госпиталь или казарма.

Никуда она уже не может вернуться. Ни в Германию, заграбаставшую свободную Чехию, ни в Россию, пожравшую лучших соотечественников. Она уже не знает, да и не хочет знать, откуда родом ее душа, «родившаяся где-то»…

Так край меня не уберег

Мой, что и самый зоркий сыщик —

Вдоль всей души, всей — поперек!

Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все —равно, и все — едино.

Но если по дороге — куст

Встает, особенно рябина…

Она с этим ощущением жила уже несколько лет, а в 39-м году, зная, конечно, какие каннибальские законы свирепствуют на родине, едет туда вынужденно, бежит от своего беспросветного одиночества. Нет ни дома, ни храма. Ни Распятия, ни ангела при дороге, а только рябиновый куст…

У Цветаевой «куст» нечто все-таки ностальгическое… Но чуть в стороне от ее замысла видится неувядаемый образ, достойный иконопочитания, как в русской пословице: » В лесу родились, пеньку молились».

Где куст, там и пенек.

Гейне — один из ее любимых немцев, хотя и другой национальности. Мечтала написать о нем книгу. «Есть у Гейне пророчество о нашей революции: «…und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird…» (нем.) «…И я говорю вам — когда-нибудь наступит зима, И весь снег на севере превратится в кровь…»

Да не примет ее душа мои мелькающие мысли за брошенный в нее камень. Она выпила свою чашу до дна. Она и в предсмертной икоте осталась поэтом, тем, каким понимала его назначение в мире. Неуместно, может быть, здесь сказать, но ее предсмертная записка Муру — это та же плазма неукрощенной поэзии, которая не остыла в ней до последней минуты.

Не переставая любить Марину Цветаеву, я однажды запретил себе ее читать. Снял со стены портрет, оставил только маленький, на книжной полке. Понял, что попал под нее, как под поезд, что ею невольно подпитываю страсть к растраве. Нет, я не пытался противопоставить ей поэзию более уравновешенную. Ее напряженные диссонансы, внезапные смысловые аккорды, бесконечные, срывающиеся в бездну анжабеманы, прерванная на полуслове, ушедшая в сторону и вновь продолженная фраза, ее дыхание, невместимое в объем грудной клетки, — все это не разрушает гармонии, а расширяет ее диапазон, где уже не хватает знаков препинания. Нет, на уровне «вдохновения и сладких звуков» она оставалась для меня поэтом гармонического склада. Дисгармония на уровне личности — вот что останавливало. Ибо шел на ее пророческий голос, ища защиты, а она сама искала — гадалку…

Теперь я понимаю — то не пророческий голос, а раскаленный лирический, только небывалых глубин и высот, на какие выбросило ее народное бедствие.

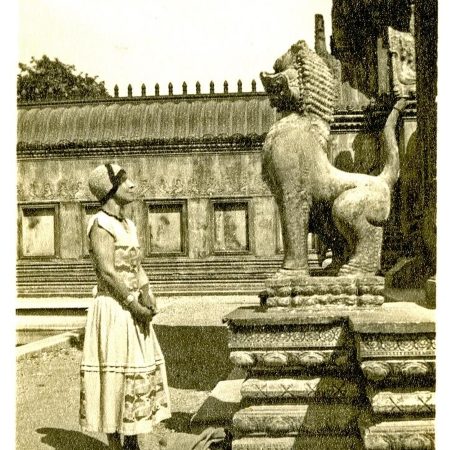

Иллюстрация: М.И. Цветаева на Колониальной выставке