Когда я «открыла лицо» — это было освобождение

1 декабря 2019 Ксения Волянская

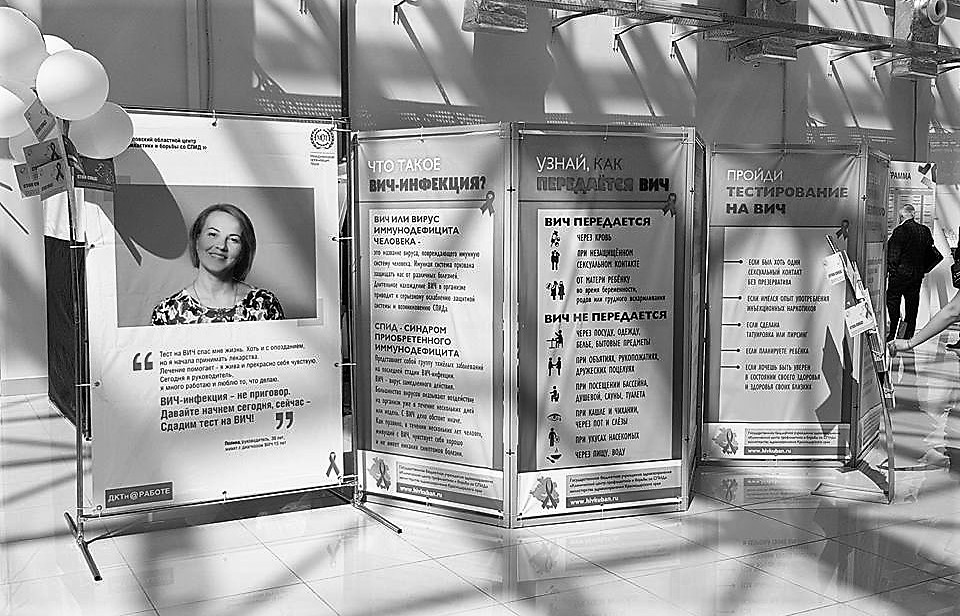

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Повторяем интервью с Полиной Родимкиной, которая живет с ВИЧ уже 17 лет (прим. 2019 г.)

Полина Родимкина узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция, в марте 2002 года, в апреле ее официально поставили на учет. Она была студенткой, училась на юридическом факультете, ей было 22 года. О диагнозе ей сказали в женской консультации: «У тебя СПИД, ты умрешь». Сказали, что жить осталось максимум три года. Она попробовала алкоголь в 12 лет, а в 14 уже были запои. Потом и легкие наркотики пошли в ход. Заразилась от своего друга, который употреблял инъекционные наркотики. Родным не говорила долго. Через полгода рассказала старшему брату и попросила отвезти на кладбище, чтобы показать место, где ее похоронить… А потом была беременность. Пить бросила. Ее уговаривали сделать аборт, даже не рассказав о химиопрофилактике, которую беременные должны получать бесплатно. Потом препараты все-таки были назначены, и Полина родила здоровую девочку.

Ей назначили терапию, вскоре Полина стала «равным консультантом» — это человек, живущий с ВИЧ, который может поделиться своим опытом принятия своего диагноза и жизни с ним. «У меня на тот момент был такой в душе мир, покой и принятие: есть ВИЧ-инфекция, и слава Богу. Я согласилась», — рассказывала Полина. Все это происходило в Челябинске, и там же она решилась на жизнь с «открытым лицом». Потом был переезд в Екатеринбург, работа в Центре СПИДа, организация своего реабилитационного центра. Сейчас Полина работает в социальной службе одного их храмов Екатеринбурга, ведет беседы с зависимыми и созависимыми в уголовной инспекции. Полтора года назад мы встретились с Полиной впервые, на Правмире вышло наше с ней интервью. Но многое тогда осталось «за кадром» этой публикации, и я попросила Полину вернуться к нашему разговору.

***

Православный папа и ребенок-алкоголик

Мой отец, дед были православными — это кубанская, казачья ветвь семьи, по папиной линии. У бабушки с дедушкой был красный угол в хате, намоленная икона, горела лампада. Когда в девяностые стало можно говорить о вере, отец привез с родины свой крестильный крест. Помню, что в детстве он меня всегда притягивал — когда отец его снимал иногда, он лежал в хрустальной вазочке.

Как только в нашем районе появился православный приход, отец стал туда ходить. Он хотел окрестить меня и брата — помню с детства эти разговоры, но мама не давала. Отец мой был такой весь непринятый, немножко изгой, в вечном протесте. Очень не любил советскую власть, говорил про них «коммуняки». Вера у меня — от папы, мама до сих пор и не крещена. Хотя Пасха у нас дома была важнее Нового года.

Когда я училась в школе, в нашем славном граде сталеваров, нам на уроке истории — это уже было начало девяностых — рассказывали о православии. И меня страшно поразило, что люди могли забить человеку гвозди в руки — до боли и мурашек по телу. И это было примерно в то же время, когда я впервые попробовала алкоголь — лет в 12. А в 14 у меня уже были запои.

В семье была система диктатуры. Я должна была дышать, как велено, говорить, как велено, прическу носить, какую велено. Меня от этого ломало, я от этого бежала в бутылку. И отец мой делал так же — хотя алкоголиком он не был — это я понимаю сейчас, как реабилитолог. У меня как — мама хорошая, папа плохой. И только когда его не стало, я поняла, что и не знала его, а видела мамиными глазами.

Трудно признать, что твой ребенок употребляет. У меня дома до сих пор не произносится слово «ВИЧ». Не произносится слово «терапия», на которой я 10 лет уже, а с момента заражения на днях будет 17 лет. Это называется «отрицание».

Я рада, что мы уехали с дочерью в Екатеринбург. На родине было бы намного тяжелее сохранять трезвость. Моя родня не готова принять мою инаковость, поддержать. Со стороны родни я видела в свой адрес только осуждение. Все комплексы, которые у меня были, — все из детства, от родственников. Не тот рост, толстенькая, тупенькая. Ярлык «тупая» повесила мне в первом классе заслуженная учительница, знакомая моей бабушки. И я с этим жила. Меня научили прогибаться — я всем говорила «да» и только себе говорила «нет».

Всю жизнь меня скручивали в бараний рог, не давали быть самой собой. Я так устала соответствовать чьим-то ожиданиям. Так устала пытаться оправдать и никогда не оправдывать чужих надежд. И когда я «открыла лицо» — это было освобождение. Это было все равно что показать всем «fuck». Безусловно, был в этом момент «сделать назло». С другой стороны — для меня это была терапия, я избавлялась от ложного образа себя.

Я — не жертва

Это был 2010 год, я работала в кризисной квартире, был такой проект в Челябинске для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, — муж побил, идти некуда. У меня же и такой опыт был, но это отдельная история. Приехал 31-й канал, попросили меня на камеру выпить таблетки. Показали только мои руки, как я достаю таблетки, и дали мой голос за кадром. Но там были имя и фамилия. Я не помню реакции родственников. Сейчас я с большей бережностью отношусь к маме, а тогда — мы несколько лет не общались, и мне было плевать на реакцию родни.

Это был первый шаг моего отхода от образа жертвы, который был в меня вложен. Я не жертва. Ну какая я нафиг жертва — молодая красивая умная женщина, ребенок здоровый?

Почему я открыто говорю о том, что я что-то употребляла? Это не потребность душевного стриптиза или «смотрите, какая я сильная». Это про то, как не быть жертвой. Жертва что должна делать — страдать. Ну вот и квасят, и колются. А я не хочу.

В Челябинске реакцией было только восхищение, уважение и благодарность — за все 8 лет. Было несколько моментов — когда люди не словами говорили, а глазами — это были люди из прежней жизни. С тех пор, как я сказала, что у меня ВИЧ — меня стало невозможно обидеть. И никто этого сделать не посмеет, равно как и мою дочь обидеть. Мы этого не боимся. А пока у меня не было этого принятия, пока я боялась — каждый мог плюнуть.

Сначала делай аборт, потом покрестишься

В храм я пришла после того, как сделала аборт. Я уже была трезвой на тот момент. Я понимала, что это вообще капец против Бога, что это преступление, хотя еще ни разу не православная была. Мне просто нравились купола, свечки, запах. И нравилось делать крестное знамение.

Так вот, я говорю своим на тот момент подругам — пойду покрещусь и сделаю аборт. Ты что, дура, говорят мне. Сначала иди делай аборт, потом покрестишься. Так я и сделала. Пошла в храм, куда ходил мой отец. Прошла огласительные беседы, ходила на них с дочкой. Ей тогда года четыре было. И в конце ноября — а летом был мой каминг-аут на телевидении — нас окрестили.

Я стала ходить на службы, меня тянуло. Но тамошнее духовенство меня совершенно не привлекало, вряд ли я могла кому-то из них довериться. Я все рассказала священнику, который теперь настоятель храма, в котором я работаю, — кто я, что я, сколько было абортов, насилия, воровства. Я видела, что он немного в шоке — внешней-то печати такого образа жизни у меня нет. На то, что у меня ВИЧ, батюшка спокойно отреагировал. Мы в очень добрых отношениях, можно сказать, дружеских.

Что касается прихожан — никакой брезгливости я не заметила, может, просто не видела. Меня стало напрягать внимание — это да. Особенно после того, как по городу чуть не год висели билборды с социальной рекламой и моим портретом. У каждого вдруг появилось, что мне сказать, стали подходить обниматься.

Думаю, что прежде всего сыграл роль авторитет настоятеля. Он с большим уважением относится ко всей моей деятельности, поддерживал меня, где мог. В течение нескольких лет я руководила реабилитационным центром «Шаги надежды», он мне помогал.

Мы пытались получить благословение владыки на то, чтобы центр назывался православным. Нас отправили к священнику, который считается гуру в реабилитации. Я, честно говоря, плохо понимаю, как священник может этим заниматься. Если он сам вырвался из плена зависимости — мне есть о чем с ним поговорить, а если он ходит, молится с теми, кто пережирал или перекурил — ну здорово, что вы с нами молитесь, но все-таки надо понимать свое место, не стоит мне рассказывать, что вы круче, чем я. И вот этот гуру при встрече меня таким ледяным презрением окатил, с таким пренебрежением со мной разговаривал. И я думаю, тут причина проста — это презрение по гендерному признаку. И плюс мы для них конкуренты. Хотя что там наши 15 коек в сравнении с их мощной структурой, которая годами существует, — это какая-то неуверенность в себе, видимо. Мне странно — нам что, наркоманов с алкоголиками не хватит? И я для себя решила — к ним больше никогда. Работали мы еще год или полтора после этого, потом пришлось закрыться. И это тоже история отдельная.

«Эти с ВИЧ-то — они же голубые»: православные и ЛГБТ

Этой весной батюшка мне предложил сходить на собрание в епархиальную службу милосердия. И после собрания руководительница службы попросила меня остаться поговорить, потому что она впервые узнала, что я есть. И вот, когда она услышала от меня, что вообще моя основная задача — работа с ВИЧ-инфицированными, наркоманами и алкоголиками, она в лице переменилась и говорит: «Эти с ВИЧ-то — они же голубые». Буквально вчера мне один журналист говорил, что все изменилось и больше нет стигматизации ВИЧ-инфицированных. Да нифига ничего не изменилось! Это говорит руководитель службы милосердия и христианка!

А я, как пациент центра СПИД, считаю, что хорошо бы, если бы в каждом храме работал равный консультант. Я вот, например, предвзято отношусь к психологам и, наверно, не я одна, а в храм бы люди могли прийти. Но мне сказали, что служба милосердия занимается только стариками, сиротами и бездомными.

Еще случай, буквально на днях. Одна НКО выиграла грант, и проводит обучение для тех, кто занимается благотворительностью. Называется — «Школа развития НКО». Были там просто общественники, был ресурсный центр ЛГБТ, и православных много пришло. Как обычно, началось все со знакомства, все по очереди представлялись, сказали о себе ребята из ресурсного центра ЛГБТ. И один православный тут же начал их оскорблять. Его осадили. Я тоже заступилась, и добила их тем, что ВИЧ-инфицированная, думаю: «нас мало, но мы в тельняшках, мы вас сильнее». Нас, говорю, вичо́вых, в свое время так же притесняли.

Я за все натуральное, правда. Но кто дал право людей унижать? Где тут про любовь? На другой день я немного опоздала, и о том, что произошло, мне рассказали. Какой-то мужик из епархиальной структуры подходит к тренеру, — а тренер — нежная девочка, 38 размера, — и говорит, что они, православные, против присутствия этих ребят (а те, надо сказать, вели себя корректно, ничего не пропагандировали). Так эти православные стали угрожать, что напишут грантодателю, что, дескать, их грант используют на пропаганду гомосексуализма. Четверо из них демонстративно ушли. И я сказала тем из них, что остались: «Мне, глядя на вас, хочется покинуть эту церковь, которой я отдала 6 лет». Мне стремно с ними называться одним словом. Меня потом оборвали, а я хотела сказать, что грядет 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом) — для меня этот день о том, что нельзя унижать друг друга. Мы здесь собрались, творцы добра, и позволяем второй день вытирать ноги о тех, кто видит мир по-другому. И это им дал Бог. Мне так противно было от этого всего, я до сих пор не отошла, наверно.

Не хочу быть батюшкозависимой овцой

Если вы хотите привести людей к Богу и к миру — это одна песня. А вы ведете войну. Это агрессивное продавливание своего. Так не творится добро, не творится вера, так Бога не обретают, так Его начинают ненавидеть. Только дурак не очнется рано или поздно. А нормальный, думающий человек-то очнется, и тогда вся обида обратится на Бога, хотя у Него этого в планах не было.

Церковь — это здорово, но лучше всего было бы, если бы там просто молились тихонечко Богу, продавали бы свои свечечки, пусть даже безналогово, и принимали бы тех, кто приходит. Если бы это было все тихо и скромно — был бы другой эффект. А когда Церковь начинает наступать на горло… где тут про любовь, про принятие, про прощение?

Меня держит в церкви священник, о котором я говорила, — не буду называть его имя, вдруг ему это повредит. Он прекрасный человек, и я ощущаю его поддержку. И думаю, что он исключение из правил.

Честно скажу, я и сейчас не особо вникаю — боюсь превратиться в фанатку. То православие, которое нам сейчас навязывают, оно не может сработать здесь и сейчас — другой век, другие люди.

Я вижу в прихожанах страшную «батюшкозависимость». Думаю: зачем я выздоравливала — чтобы одну зависимость поменять на другую? Я человек запойный, поэтому очень рискую. Почему много зеков приходит к вере? У них тоже психология «дайте мне».

Я убеждена, что до молитвы надо дорасти, особенно таким людям, как мы. Бог говорит: я вам предлагаю, а вы либо делайте, либо нет. Но Бог нам башку с мозгами выдал, если что. А если мне не позволено было иметь свое мнение, то кем я стану, когда попаду в религию? Фанатиком.

Когда зависимый человек приходит в церковь, он расшибает себе лоб, как тот дурак, и становится фанатиком. Я таких видела и среди протестантов — у них много бывших наркоманов и алкоголиков. Они пьяные Священным Писанием, молитвами. И нынешняя паства во многом — это не про Бога, а просто люди нашли чем заморочиться, чем занять свободное время и какие книжки читать.

Воротит от этих постных лиц, овцового выражения глаз, блаженных улыбок, «с праздничком вас». Я не хочу такой быть. Я не готова стать одной из стада. Я слишком долго выстраивала свои границы. Я понимаю, что, если погружусь в православие, я буду просто продлять свое несчастье. Я снова загоню себя в рамки, кем-то продиктованные. Найду себе какого-нибудь бородатого чувака с хвостом, который будет не мыться, не бриться, и мы будем вместе ходить бить лбом полы? Нет, не хочу.

Для меня большое значение имеют слова: милосердие, забота о ближнем. Но глубоко погружаться в церковную жизнь я не хочу — я не надену на себя этот бесконечный платок, выражение лица постное. Для меня интимная жизнь — это не только делать детей, а получать удовольствие. Мне Бог дал тело, страсть. И я хочу прожить жизнь с радостью. И мне кажется, что когда я к Нему приду, Он скажет мне: «Ну ты молодец! Ты все использовала, что Я тебе дал».

У меня всякие бывали ситуации со священством, иногда от их поведения глаза на лоб лезли. И сейчас я хожу на службу не к священникам. Я иду сказать Богу спасибо за прошедшую неделю. Стараюсь ни с кем не разговаривать. Хожу туда как на группу поддержки в АА. Прихожу тютелька в тютельку и убегаю сразу после окончания. Хожу не на каждую службу. Бывает, несколько пропускаю. Ну, неохота молиться. Я так говорю Богу: «Господи, Ты знаешь, что я Тебя люблю, и Ты знаешь, что я с Тобой. Ну не хочу я сегодня молиться, — и говорю Ему: — Будь со мной».

Вместо послесловия:

По поводу профилактики ВИЧ. Я тоже за верность, за то, чтобы один раз и на всю жизнь, я тоже за любовь, да еще желательно в Боге, но мы должны понимать, где мы сейчас находимся. Мы должны заниматься половым просвещением — не надо сразу так высоко, про молитву, духовность и прочее. Давайте научим людей хотя бы пользоваться презервативами. В конце концов, если вы говорите о профилактике абортов, так чтобы их было меньше — надо пользоваться презервативами. Надо их раздавать. Я дочери говорю — не спи со своим другом до свадьбы, давай честь по чести. Но если дело дошло до этого — пользуйтесь презервативом.

Если вам нравится наша работа — поддержите нас:

Карта Сбербанка: 4276 1600 2495 4340 (Плужников Алексей Юрьевич)